はじめに|「夜勤」は本当に身体に悪いのか?

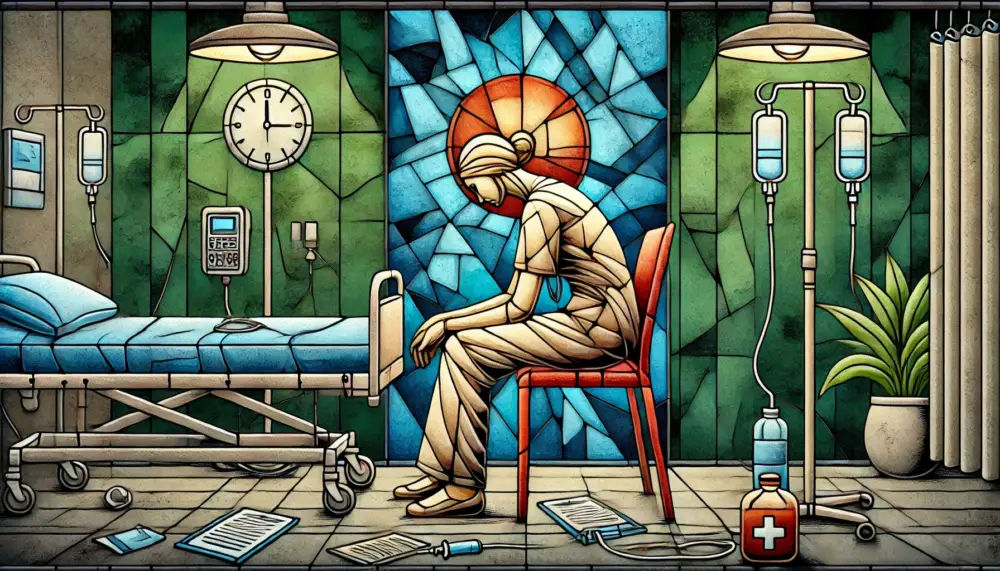

夜勤は看護師の仕事において避けられない勤務形態の一つです。

しかしその負担は非常に大きく、睡眠不足・生活リズムの乱れ・集中力低下といった影響が日常的に報告されています。

最新の研究では、**「夜勤明けの脳の状態は、血中アルコール濃度が基準値を超えた飲酒状態と同等、あるいはそれ以上のリスクがある」**という驚きのデータも発表されています。

本記事では、**最新の科学データをもとに「夜勤の脳・身体への影響」**を解説しながら、看護師自身が健康を守るために取るべき対策を紹介します。

🔍夜勤明けの脳の状態は“酩酊状態”に近い?

● 注目された研究データ

複数の睡眠研究では、「22時間以上の覚醒状態」が「血中アルコール濃度0.08%(飲酒運転レベル)」と同等の認知機能低下を引き起こすと報告されています。

| 覚醒時間 | 認知機能レベルの目安 |

|---|---|

| 17時間 | 軽度酩酊レベル(BAC 0.05%相当) |

| 22時間 | 飲酒運転超過レベル(BAC 0.08%以上) |

この状態では、判断力・記憶力・集中力・手先の正確さが著しく低下します。

● 看護師にとってのリスク

- 点滴や注射ミス

- 処置ミスや投薬タイミングの遅れ

- 患者の急変に即座に対応できない

📉 つまり、「仕事を終えた後」だけでなく、「夜勤明け直後の勤務」にも危険が潜んでいます。

🧠夜勤が脳と身体に与える5つの影響

1. 認知機能の低下

睡眠不足が蓄積すると、脳の前頭前野(思考や判断を司る領域)の働きが鈍くなります。

2. ホルモンバランスの乱れ

夜間はメラトニンや成長ホルモンの分泌時間。夜勤はこれらの自然な分泌を妨げ、代謝や免疫に影響。

3. 免疫力の低下

慢性的な夜勤はNK細胞(自然免疫)やT細胞の働きも低下させ、風邪や感染症への抵抗力が弱まる。

4. 感情制御の鈍化

睡眠不足は扁桃体(感情の処理)を過剰に活性化し、イライラ・怒り・不安感の増幅につながる。

5. 肥満や糖尿病リスクの増加

夜間の食事、体内時計の狂い、ストレスなどがインスリン抵抗性を高め、代謝系疾患のリスクも上昇。

📊看護師の健康に関する実態調査(日本国内)

| 調査項目 | 看護師の実態(20〜40代) |

|---|---|

| 夜勤後の疲労度 | 82%が「著しく疲れる」と回答 |

| 睡眠時間(夜勤後) | 平均4.2時間 |

| ミス経験 | 31%が「夜勤明けにヒヤリ・ハット経験あり」 |

| 定期的な運動習慣 | 22%(一般平均より低い) |

📝 多くの看護師が「夜勤の健康リスクを自覚しながらも、十分な対策が取れていない」現状が浮き彫りになっています。

✅看護師が夜勤ダメージを減らすための5つの習慣

1. 仮眠を「戦略的」にとる

夜勤前・中の20〜30分の仮眠で、脳の疲労は大きく回復します(いわゆる「パワーナップ」)。

2. 日中の光を浴びる

夜勤明けでも10〜20分、自然光を浴びることで体内時計がリセットされ、睡眠の質も向上。

3. カフェインは「3時間前まで」に

夜勤中の集中力アップには有効ですが、寝る直前までの摂取は睡眠を妨げます。

4. 帰宅後の“脳クールダウン”を意識

スマホやテレビの刺激を避け、アイマスクやストレッチでリラックスする習慣が◎。

5. 自分の“疲労のサイン”を記録する

睡眠時間・体調・勤務内容をアプリ等で可視化し、自分に合ったリズムを把握。

まとめ|看護の質を守るには、まず自分の脳を守ること

「患者の命を守るために働いている自分が、自分の健康を削っていては意味がない」

これは今、多くの医療現場で課題となっている根本的な問いです。

夜勤は避けられなくとも、夜勤とどう向き合い、どう回復するかを考えることは、看護師自身の人生と患者の安全を守る行為でもあります。

🛏️「がんばる」よりも「回復する力」を。

夜勤を乗り越える新時代の看護習慣、始めてみませんか?