介護の現場は、ただ技術を覚えるだけでは十分ではありません。利用者との信頼、チームでの調整、法律や制度との関わり合い、そして言葉ひとつで変わる関係性。

本書比較シリーズでは、「知識」「法律」「コミュニケーション」「経験」の視点から、介護士が読むべき5冊を読み解きます。

それぞれの本の強みと弱みを明らかにし、あなたの今の課題やスタイルに合った本の選び方と活かし方を示すことで、現場での迷いやモヤモヤを減らし、日々のケアに自信を持てるようになることを目的としています。

ゼロからスタート! 馬淵敦士の介護福祉士1冊目の教科書

- 著者:馬淵 敦士

- 発売年月:2024/2/2

概略

この本は、介護福祉士の国家試験を受ける人、また基礎の基礎から介護福祉の全体像をつかみたい人向けの入門テキストです。13科目を網羅しており、幅広い知識の底上げを目的としています。全体を通じて“見開き構成”で整理されており、図表やイラストが豊富なため文字だけの解説書より理解しやすいのが特徴です。試験対策として、出やすいポイントの強調や制度・法律・実技などの概念を整理する形式をとっているため、学習効率を重視する人に向いています。また、出版社が提供する「聞き流し音声」など、テキスト以外の学習サポートもあるため、通勤時間など隙間時間を活用した学び方も促進されています。

このように、入門者がつまづきやすい「用語の意味」「制度の全体構造」「どの科目で何を学ぶか」の地図を描くことができる点が、本書がお薦めされる理由です。

主な口コミ・評判(肯定・中間・批判の視点から)

肯定的な意見

- 「初めてでも読みやすく、わかりやすい」:図解や色分け、見開きでの要点整理が頭に入りやすいという声が複数ある。

- 「これ1冊で基礎を押さえられる」:試験範囲を広くカバーしており、まずこの本で“骨組み”を固めたいという利用者から支持されている。

- 「モチベーションが維持しやすい」:明快な説明とビジュアル構成、補助教材(音声等)の存在が、途中で挫折しにくいという評価をされている。

中間・補足的な意見

- 「試験対策としては良いが、演習が足りない」:基礎知識を得るには十分だが、実際の過去問や一問一答形式の問題集と併用する必要を感じている人が多い。

- 「科目ごとの深みには限界がある」:13科目すべてを扱っているため、一つの分野(例えば医療的ケアや法律関連など)については「もう少し詳しい説明が欲しい」という声。

批判的な意見

- 「中上級者には物足りない」:既に基礎を学んでいたり、現場での経験がある人にとっては内容が平易すぎるという指摘。

- 「具体的事例やケーススタディが少ない」:制度や法律の説明が中心で、利用者やスタッフ・現場での“実際の迷いどころ”を扱ったケースがもう少し欲しい、との意見。

評判の深掘りと分析

- 内容設計の良さ:見開き構成+図解・イラストというのは、記憶心理学的に「空間配置」を活用する手法で、情報を整理しやすく、復習時にも“どこに何があったか”を思い出しやすくなる。この仕様は、初学者が情報過多に押しつぶされるのを防ぐ助けになる。

- サポート教材の存在意義:聞き流し音声などのオーディオ教材があることで、“文字を読む力”だけでなく“耳で聞く理解”も併用できる。これは移動中や手を動かせない時でも学びが継続できるため、忙しい介護従事者にとって有益。

- 入門としての適正:科目数が多く、試験範囲全体を把握しないまま個別科目に入ると「あれもこれも足りない」と感じることが多いが、本書は“どの科目で何が問われるか”を最初に広く提示することで、学習の設計(いつ何を重点的にするか)を自分で立てやすくする。

- 限界と改善ポイント:

- 深さの不足:法律の解釈や医療的ケアの技術など、最新の改正・判例・実践現場での変化を反映した最新トピックは本書だけでは十分な場合が少ない。

- 演習量の不足:自分で問題を解く力を養うためには、本書で得た知識を過去問・模擬問題等でアウトプットすることが必須であるというのが多くのユーザーの共通意見。

総評:この本は誰に特におすすめか

- 初めて介護福祉士試験を受ける人。基礎用語・制度・科目構成をまだ把握できていない人。

- 多くの情報を効率よく整理したい人。学習の“骨組み”を早めに掴んで、そこから演習へ展開するタイプの学び方を好む人。

- 時間が限られていて、隙間時間を使ってでも勉強を進めたい忙しい介護従事者。音声教材のような補助教材を活用することで、学習の継続性が高まる。

一方、既にある程度知識のある人、あるいは実践場面での具体事例を重視する人、またアウトプット中心で学びたい人にとっては、この本だけでは他教材との併用が必要です。

介護職六法: 介護現場のモヤモヤに弁護士が答える

- 著者:中谷 ミホ

- 監修:外岡 潤

- 発売年月:2025/8/21

概略

この本は、介護の現場で日常的に起こる“モヤモヤ”、すなわち判断に迷うケアや利用者からの要求、利用者とのトラブル、職場内での働き方やハラスメント、事故・責任の所在などに対し、法律的視点から「どうすればいいか」をわかりやすく解説した一冊です。法律用語や条文そのものというより、現場で直面する具体的な場面 (“あるある事例”) をテーマごとに整理し、それに対する対応策、注意点、法的根拠を明示しています。

章構成はおおまかに三部:

- ケアの場面でのモヤモヤ

- トラブル対応のモヤモヤ

- 働き方のモヤモヤ

法令については、介護保険関連法、高齢者虐待防止法、個人情報保護法、労働関連法令、民法・刑法など、介護現場で影響を及ぼしやすいものを網羅しています。また、イラストを用いた説明や、平易な文章での説明が意図されており、法律になじみのない人でも読みやすく設計されている点が特徴です。出版社サイトに「現場目線での解説」「楽しみながらコンプライアンスを学べる」ことがアピールされています。

主な口コミ・評判(肯定・中間・批判の視点から)

肯定的な意見

- 現場で実際に「これ何法に触れるんだろう」という場面に出くわした時、この本を参照できると安心する、という声がある。

- 法律的な視点が入ることで、自己判断でリスクを取る不安が減ったという意見。予防的な意味での仕事の質が向上するとの評価。

- 説明が平易であること、イラストがあることが「法律の本」という堅苦しさを和らげ、読み進めやすさにつながっているという評価が目立つ。

中間・補足的な意見

- 「網羅性は高いが、詳しい法的深掘りを期待すると物足りない部分もある」。たとえば、判例の詳細な解釈や、複雑な法改正の歴史などを深く知りたい読者には補助資料が必要との見方。

- 「事例が多いのは良いが、自分の事業所・自治体の特有な状況と完全には一致しないこともあり、応用が必要」という意見。現場によって制度解釈が異なる部分があるため、各自での検証を伴う必要があるという指摘。

批判的な意見

- 法律の視点で答えているが、判断に迷う場面でどちらを選ぶか、倫理や現場判断の観点がもう少し踏み込まれているとより使いやすいという声。

- 一部の事例で、「こういう場面ではこの対応しかない」という断定的な書き方になっており、実際の現場では選択肢が複数あるため“余地”のある議論が欲しい、という批判。

- 法律の条文・根拠の記載はあるものの、条文を引いた上での解釈の幅や実際に法律がどのように適用されたかの実例(判例など)が浅い、という不満。

評判の深掘りと分析

- 現場ニーズとの親和性

介護現場では「制度はこうだけど、実際はこういう状況になる」「法律的に曖昧な点があって不安」「こういうトラブルが起こった時どういう対応をしたらいいか分からない」というモヤモヤが多数ある。本書はそれらの“現場あるある”を具体例として多数取り上げており、「他の人も同じで悩んでいる」という共感を与える構成になっている。 - わかりやすさ vs 精度のトレードオフ

平易さと親しみやすさを重視しており、そのために法律用語を簡略化した説明や、図・イラストの補助が多く取られている。このことで読みやすさは高まるが、法律を専門的に学びたい人や、複雑なケース(利用者の権利侵害・損害賠償や業務上の過失など)について深く知りたい人にとっては、補足資料や他の法律書が必要になる。 - 実用性の高さ

この本のもうひとつの強みは、「使う場面」を想定して書かれていること。たとえば、利用者からのクレーム・ハラスメント・誤認・事故など、「あいまいで答えがすぐ出ない」モヤモヤについて、「こういう法律が関わる」「こういう対応をするとリスクを減らせる」というガイドラインが示されている。現場の判断を迫られたときのヒントになるため、事業所研修や新人研修にも使える可能性がある。 - 限界/改善の余地

・待望されているのは、判例や法改正の動向を追ったアップデート版。法律は変わるため、最新の改正・裁判例を反映する「増補改訂」が将来的に望まれるという声。

・事例が親しみやすい反面、「こういう対応をしたら問題」というケースと、「この対応でもトラブルになる可能性がある」という中間的判断の部分が薄いという指摘。現場では「法的リスクだけでなく道義・倫理・利用者・家族との関係性」も考慮する必要があるため、それらを含む論点整理がさらに充実するとよい、という意見がある。

総評:この本は誰に特におすすめか

この本は以下のような人にとても役立ちます:

- 法律に不慣れだけれど、介護現場での判断で「これ、法律的にはどうなんだろう?」と不安になる機会が多い介護士・ケアマネージャー・施設管理者。

- 新人や中堅で、「これからコンプライアンスや事故・トラブル対応」のスキルを身につけたい人。実際に自分で対応する可能性のある場面を想像しながら学びたい人。

- 事業所が研修教材を探している人。「現場に即したQ&A形式・事例多め・絵・イラストあり」で、参加型研修やグループディスカッションなどにも適しそう。

対して、専門的・技術的・法的詳細を追いたい法律家や行政関係者には、補助資料・判例集・条文集などと併用することをおすすめします。

介護のステキ言い換え術: 利用者・家族・スタッフに信頼される

- 著者:大野 萌子

- 発売年月:2024/6/21

概略

この本は、介護の現場におけるコミュニケーションの「言葉選び」に特化した指南書で、「利用者・その家族・他スタッフとの信頼関係を築くには、どんな言葉が良くて、どんな言葉は控えたほうがよいか」を、具体的な“言い換え例”を多数用いて解説しています。著者は公認心理師であり産業カウンセラー、長年研修・講演の場で「言葉によるコミュニケーション改善」に取り組んできた経験を持ち、心理的・社会的な影響も踏まえて現場目線で書かれているのが特徴です。

本書の構成は、全12章。あいさつ / お願い / 断り / 褒め・感謝 / 注意・助言 / 謝罪・反省 / 励まし・共感 / 誘い・提案 / 質問 / 返事 / 相づち / 気遣い、という日常のコミュニケーションの場面に分けられています。各章ごとに、典型的な「×言い方」(ついつい言ってしまいがち・無意識に相手を不快にさせる可能性があるもの)と、「○言い換え」(相手の立場を想像し、思いやり・尊重を感じさせる表現)が例示され、それぞれの背景やニュアンス、どうして“×の言葉”が受け取り方によっては問題になるか、どこが良いのか、どのような状況で使えるのか、という解説付きです。

具体例も多数あり、たとえば「一人で歩かないでください」を「一緒に歩きましょう。どちらに行きますか?」といった提案・共感を含む言い換え、「よくそんなところまで気がつくね」を「気を配ってくれて、助かるよ」といった褒め方の言換えなど、「言葉のひっかかり」を丁寧に扱っています。意図は、言葉を変えることで“関わる人同士の信頼”を育て、「介護の質の向上」「現場の働きやすさ」にもつなげること。

主な口コミ・評判(肯定・中間・批判)

肯定的な意見

- 「現場でそのまま使える具体例が多くて良い」:実際に使えそうな言い換えが多いため、読後すぐに会話の中で意識できるようになるという声がある。

- 「見方が変わった」:普段「何気なく言っていた言葉」が相手にどう受け止められているかを考えるきっかけになったという意見。言葉の選び方に敏感になることで、人間関係のトラブル予防にもなるとの感想が見られる。

- 「気持ちが楽になる」:言葉を選ぶことで、利用者・家族・同僚を傷つけたくないという思いを持つ職員にとっては、“攻撃的でない言い方”を学べることで、言い悩みが減るという評価。

中間・補足的な意見

- 「具体例は多いが、自分の職場・利用者相手にそのまま合うものは限られる」:場面・文化・慣習によって「この言い換えがしっくりこない」こともあるので、自分なりに調整が必要という声。

- 「本にある言い換えを意識して使おうとすると最初はぎこちない」:慣れるまで言葉を選ぶことに神経を使うため、少し疲れることもあるという意見。

批判的な意見

- 「言い換えが過度に柔らかすぎて、誤解を招く可能性がある」:例えば「断り」や「注意・助言」の場面では、曖昧になりすぎて“意図が伝わらない/切迫感が必要な場面で伝わらない”という指摘がある。

- 「“理想形”が多く、現実とのギャップを感じる」:スタッフ数・時間の制約・利用者の状態など、言葉を選ぶ余裕がない場面で、本書で示される言い換えを実践するのが難しいという意見。

- 「言葉だけでは足りない部分がある」:表情・声のトーン・状況把握など非言語コミュニケーションの要素や環境整備も合わせて改善しないと、言い換えだけでは期待するコミュニケーション改善に限界があるという声がある。

評判の深掘りと分析

- 言葉(発話)の心理的インパクト

コミュニケーション理論や心理学でも、「相手の自尊心」「関係性」「安全感」などは、“どう言われるか”だけでなく“何を伝えたいか・どの言葉を選ぶか”が大きく影響します。本書は「×から○へ」の言い換えを通じて、「相手を尊重する」「相手の立場を想像する」という心構えを具体化しており、人間関係の摩擦を言葉によって軽減する方法を提示している点で実践的意義が高いです。 - 実用性の高さ vs 操作性の限界

多くの場面で“型”(シチュエーション別・言い換えパターン)が用意されており、読者は自分の場面に近い例を探して適用できる。この点は本書の大きな強みです。一方で、言換えパターンを意識すると逆に自然さが損なわれたり、時間に追われる中では“とっさに使うには難しい”というギャップも指摘されている。このギャップを埋めるためには、本書を「読み物」ではなく「実践トレーニング教材」として使う工夫(例:ロールプレイ・振り返り)を導入することが有効です。 - 倫理的・文化的な配慮

日本の介護現場でも、地域性・施設文化・職員間の上下関係など言葉の受け取り方が異なるため、「ある表現は良い/悪い」が普遍とは言えないことを著者自身も意識している雰囲気があります。批判的な意見の中には「この言い換えはこの施設では失礼に感じられる」というものもあり、言語文化や相手の背景を踏まえる“調整力”が必要とされるという指摘があります。 - 言葉選び以外との統合が鍵

本書は言葉の具体例に焦点を当てていますが、コミュニケーション全体を見たときには、発声・表情・環境(静かな場か、忙しい場か)・時間の余裕・スタッフ体制などの非言語的・制度的条件も影響します。言い換え術が有効に働くかどうかは、これら他の要素との兼ね合いによるところが大きい、ということがレビューからもしばしば指摘されています。

総評:この本は誰に特におすすめか

この本は以下のような人に特に向いています:

- コミュニケーションに敏感になりたい新人・中堅介護士。言葉での関係性の築き方を学びたい人。

- 施設で「職員同士・利用者家族とのトラブルを未然に防ぎたい」「雰囲気を良くしたい」「言葉遣いで信頼を築きたい」と感じている管理者またはリーダー。

- 言い方一つ変えるだけで印象が大きく変わる場面が多く、日常的に声かけ・ケアが中心の仕事をしている人。そういった人には、本書の言い換えパターンが“すぐ使えるヒント”になる。

反対に、言葉選びは既にある程度意識できていて、“状況判断・制度・非言語要素”でのコミュニケーション改善も含めて探求したい人には、言い換え例だけでなく、それらを含んだケーススタディや実践演習がある他書と併用するのが望ましいでしょう。

介護で使える言葉がけ シーン別実例250

- 著者(監修):尾渡 順子

- 発売年月:2017/6/30

概略

この本は、介護施設や在宅ケアなど、さまざまな介護の「具体的なシーン」における言葉かけの実例を250件集め、使う場面・使わない方がいい言い回し(NG)を比較しながら、「どう言えばより相手に配慮できるか」「より関係性の信頼につながるか」を考える実用書です。

構成としては、

- 言葉かけの基本、声や表情、配慮すべきマナーなどの導入

- 「起床・就寝」「歩行・車いす・体位変換」「食事」「入浴」「更衣・整容」「排泄」「レクリエーション」「送迎・外出」「認知症・その他の状況」など、場面別に章立て

- 各章で “シチュエーション別の言葉かけの例” と “その場面でやってしまいがちな表現/相手(利用者)の気持ちを害する可能性のある表現” を対比

この対比形式により、「なぜこの言い回しが望ましいのか」「どう改善すればよいか」が分かりやすく、利用者の心理・状況—身体的制約・認知症など—に応じて言葉を選ぶポイントが明示されていることが特徴です。著者は多数の介護系資格を有しており、現場の研修講師も務めてきた経験が反映されています。

主な口コミ・評判(肯定・中間・批判)

肯定的な意見

- 「すぐに使える表現が多い」:食事・排泄・入浴など、日々介護で対応する場面に対する具体例が豊富なので、初心者でも「こう言えばいいのか」というヒントが得られるという評価。

- 「相手への配慮を考えるきっかけになる」:言葉かけ一つで利用者の反応や雰囲気が変わることを実感した、という声。特に認知症や「○○しない」などの拒否する場面での言葉使いを変えたら利用者が穏やかになったというフィードバックがある。

- 「マナーや声のトーンなど非言語的な配慮にも触れている」点が良いとの意見。言葉だけでなく、声の大きさ・スピード・表情も含めたコミュニケーション全体を考える構成が役に立ったという声。

中間・補足的な意見

- 「場面は多いが、利用者の性格・文化・個人差を反映した応用が必要」:本にある例は一般的な例であって、自分が働く施設・利用者が異なる場合はカスタマイズが必要だ、との意見。

- 「言い換えを意識すると疲れることがある」:とっさの対応で以前の言葉が無意識に出てしまうこともあり、慣れるまでは努力が必要という感想。

批判的な意見

- 「深い背景説明が少ない」:なぜある表現がNGなのか、心理的・社会的メカニズムの解説がもう少し欲しい、という要望あり。例を示すだけで終わっている部分があり、「どうしてそう感じるか」の理論的な支えが弱いと感じる人がいる。

- 「状況が厳しい現場では実践が難しい場合もある」:時間に追われていたり、認知症・身体障害の程度が重い利用者対応では、ここで示される丁寧な言葉かけ・配慮をする余裕がないケースがあるという批判。

評判の深掘りと分析

- 実用性の高さ:この本の強みは「シーン別・具体例250」というボリュームと構成。起床・就寝といった毎日のルーチンから認知症症状がある場面まで幅広く扱っており、現場における“つまづきやすい場面”に対応する候補表現を手元に置ける点が大きいです。

- 学びのステップを助ける対比形式:良い言葉 vs NG言葉が対比されており、「何がよくて何が問題か」が比較できるため、判断基準を養うトレーニングとしても有効。たとえば「“○○しますね”」と「○○してもよろしいでしょうか?」の違いを意識することで、言葉のトーン・相手の選択感を尊重する姿勢が身につきます。

- 限界と改善ポイント:

- 言葉かけの背後にある理論・心理・文化の説明不足:利用者の認知症特性・文化背景・言語感覚等によって、「丁寧=良い」が通じない場合もあり、その背景を理解して状況判断できるような理論面の補足があると強化される。

- 緊急性・異常時の対応の事例が少ない:日常シーンには対応しているが、「急変」「事故」「虐待」「突然の暴力」などの予想外・ストレスの高い場面での言葉かけ・対応例が少ないという声。そうした場合は言葉だけでなく行動・判断も絡むため、別教材との併用が望ましい。

- 慣用としての「とっさの反応」として使いにくいこともある:本書を読んで例を覚えても、現場で咄嗟に適切な言い換えを思いつく余裕がないことも多いため、言葉かけを意図的に振り返る場を設けたり、ロールプレイ等で反射的に使えるよう練習する必要がある。

総評:この本は誰に特におすすめか

この本は以下のような人に特に役立ちます:

- 介護の現場経験はあるものの、「利用者との言葉のやりとりで“これでいいのか”“言い方によって雰囲気が変わる”」という実感を持っている人。言葉の使い方を改善して、利用者・家族との信頼・安心感を高めたい人。

- 新人やパート・アルバイトなど、言葉遣いがまだ慣れていない人。基本的な場面・ルーチン業務に対する言葉かけをしっかり身につけたい人にとって、使いやすい手引きとなる。

- 管理者や研修担当者で、現場スタッフに「言葉かけの改善・言語コミュニケーション研修」を企画している人。具体例が多いためワークショップや研修教材として使いやすい。

一方、次のような人には他書との併用をおすすめします:

- 言葉遣いだけでなく、利用者の認知機能、文化・価値観・個人歴などを総合的に考察できるような背景知識を重視したい人。

- 緊急性の高い場面やトラブル場面での言葉かけ・対応例を多く必要とする人。

- 反射的・とっさに言葉を選べるようになることを目標とする人。例を“聞くだけ・読むだけ”でなく、書き写す・声に出す・ロールプレイするなど、アウトプット型の学び方を併用すると良い。

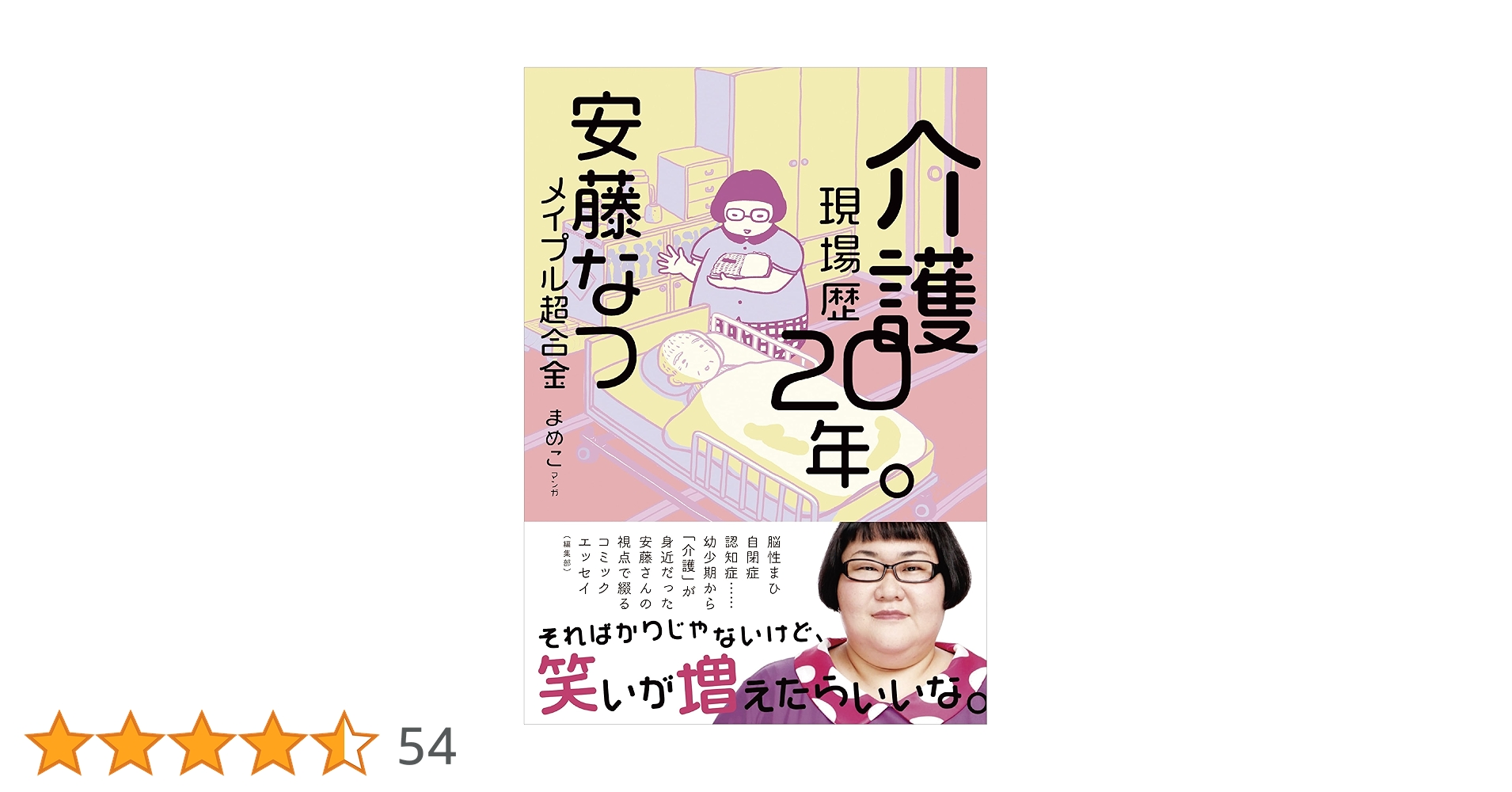

介護現場歴20年。

- 著者:安藤 なつ

- 発売年月:2024/1/31

概略

『介護現場歴20年。』は、お笑いコンビ「メイプル超合金」の安藤なつさんが、幼少期からの“介護が身近な環境”でつちかわれた経験をベースに、長年関わってきた介護の現場で見聞きし感じてきたことをコミックエッセイと対談コラムで綴った一冊です。マンガ部分は「まめこ」が手がけており、読みやすさと視覚的な親しみやすさを備えています。

本書の章立ては6章構成で、伯父さん施設での子ども時代の思い出から始まり、訪問介護、夜間勤務、オムツ交換、認知症の利用者との関わりなどの具体的エピソードを通じて、介護福祉士取得に至るまでの道筋が描かれています。読み手に「介護は決して理想だけではないが、それでも価値があり、大変な中にもやりがいがある」という実感を与えることを意図しています。

また、専門職の視点を持つ人たち(施設長・グループホーム・訪問介護スタッフなど)との対談コラムも挿入されており、現場の“困りごと”や工夫、制度のはざまにある課題など、実務者からのリアルな声を届ける構成になっています。

主な口コミ・評判(肯定・中間・批判)

肯定的な意見

- 「介護の楽しさ・やりがいがしっかり伝わってくる」:読者の多くが、“大変さ”だけでなく、“触れ合い”“思い出”“成長”といったポジティブな側面に共感を持ったという声。

- 「初心者でも入りやすい」:マンガ形式や対談コラムがあることで堅苦しさが少なく、介護制度や介護の現場をあまり知らない人でも“介護ってこういうところか”という理解が得られるとの評価。

- 「応援したくなる著者の姿勢」:安藤なつさん自身が介護福祉士の資格を取るまでの思い・葛藤・苦労を隠さずに語っており、それがリアルで励みになるという感想。

中間・補足的な意見

- 「情報量のバランスがちょうどいいが、もっと制度の仕組みや法律・制度改正の歴史などを知りたいと思う」:エッセイとしての味わいはあるが、学術的・法制度的な深さを求めるなら他書と併用が望ましい、という意見。

- 「読後、考えることが多い」:自分自身が介護される側・する側・家族としての立場であらためて“何を大事にしたいか”“どう関わりたいか”を考えるきっかけになった、という声が聞かれる。

批判的な意見

- 「具体的な技術・ケア方法などのノウハウは少なめ」:エピソード重視なので、「どういうケア手法が良かったか/何を具体的に改良すべきか」の具体的指針を求める人には物足りないという指摘。

- 「マンガ・エッセイのために感情寄りの描写が多く、現実の負荷・制度の限界がもっと突き刺さる場面があってもよかった」という意見。やや“理想寄り”または“心地よい読み物”としての色が強いと感じる人もいる。

評判の深掘りと分析

- 共感性と身近さ

安藤なつさんの“介護が日常の一部”という立場が、本書の大きな強みです。幼児期から伯父さんの施設で過ごしたエピソードなど、「介護=遠く・特別」という感覚を薄め、誰もが何らかの形で関わる可能性のある“身近な仕事・生活”であることを描いています。これが読者の壁を低くし、入り口として最適という声が多い。 - 語り口と形式の工夫

マンガあり、対談コラムあり、著者自身の内省ありというスタイルが、重苦しくなりすぎないよう配慮されており、読書のハードルを下げている。現場で働く人・家族介護をしている人双方にとって、“気軽に読めて、考えさせられる”というバランスが取れている。 - 制度・現場の“隙間”の可視化

本書では、制度や法律の枠組みでは十分説明・整備されていない“現場のしわ寄せ”や“利用者・家族・介護者それぞれの気持ち”のずれ、夜間勤務等の過酷な場面、認知症利用者とのコミュニケーションの難しさなど、“教科書には載らない難しさ”に触れている。この点が“読み物”として深みを増しており、「介護の現実を知る」ための素材として評価されている。 - 限界と留意点

- ノウハウや技術の提示が主目的ではなく、「心情・体験・思い」が中心のため、これを“実践的なスキル本”と期待するとギャップを感じる。

- 制度や専門的知識のアップデート/省察が薄い箇所があるため、最新の制度改正等を学びたい人には補充学習が必要。

- 感情描写が強いため、読み手によっては“過度に理想化されている”と感じる場面もある。現場のストレス・制度的限界をより露に描いてほしかったという意見も。

総評:この本は誰に特におすすめか

この本は次のような人に特に刺さると思います:

- これから介護の仕事に就こうとしている人、あるいは仕事としての介護をあまり知らない人。「介護とは何か」を生活者の視点で知りたい人にとって、入り口としても素晴らしい書。

- 家族の介護・在宅介護をしている人。「自分だけが悩んでいる」という孤独感を和らげたい・他者の体験からヒントを得たい人。

- 介護現場の“語り部”として、現実を社会に伝えていきたい人。ケアの現実に光を当て、理解を広めたいという思いを持つ人。

反面、次のようなニーズを持つ人には補完が必要です:

- 技術・ケア実践・制度の具体的ルールを解説している本を望む人。プロとして即戦力になるための方法論を学びたい人。

- 最新の制度・法律・判例などを知ることを目的とする人。制度の改正や政策論も含めた分析が欲しい人。

本の比較・まとめ

| 書名 | 主な目的・内容 | 強み | 弱み | 向いている人/使い方 |

|---|---|---|---|---|

| 改訂版 ゼロからスタート! 馬淵敦士の介護福祉士1冊目の教科書 | 介護福祉士国家試験の初学者向け。13科目の基礎知識を効率よく体系的に把握させる | ・見開き・図表構成で全体像がつかみやすい ・重要ポイントをコンパクトにまとめているので、短時間学習に強い ・聞き流し音声など補助教材あり、移動時間等も活用できる | ・内容は簡潔ゆえに、各科目の深み(詳細や実践的な技術・ケースなど)は不足 ・演習量が少なく、自力でアウトプットする力をつける部分は別教材必要 ・最新の判例・改正等を深く扱っていないことがある | 初学者、試験対策を始めたばかりの人。まず“全体の地図”を手にしたい人。あまり時間が取れない人にも適している |

| 介護職六法: 介護現場のモヤモヤに弁護士が答える | 現場で法律的に判断があいまいな「モヤモヤ」を、法令と事例を通じて明快にすること | ・現場で実際起こるトラブル・判断の曖昧さに対して法律視点での解答がある ・Q&A形式で読みやすい ・法律初心者にも読みやすく、イラスト等で親しみやすく工夫されている | ・法律としての深い解釈、判例の詳細などを求める読者には物足りない ・現場の特殊性(自治体差・施設の規模・文化)とのずれが出ることもある ・“法律的に安全な答え”が常にベストな現場対応とは言えない場面があるので、倫理・利用者との関係・現実の制約などとの兼ね合いも考える必要あり | 日常で判断に迷うことが多い中堅〜ベテラン介護職、管理者、施設責任者。トラブル予防・リスク管理に関心のある人。研修教材としても有効 |

| 介護のステキ言い換え術: 利用者・家族・スタッフに信頼される | コミュニケーションにおける言葉遣い・表現の見直し。言い換え例を通じて信頼関係を築く | ・具体的・使いやすい言い換え例が多数あり、「すぐ使える」 ・言葉の背景・ニュアンス・相手への伝わり方を丁寧に解説している ・場面別で章立てされており、目的に応じた章を参照しやすい | ・言い換えが過度に「理想形」になっていて、現場の忙しさや人手・時間の制約を無視した表現もある ・言葉遣いだけでは解決できない場面(認知症の深刻な症状・緊急性のある判断等)では限界がある ・慣れるまでぎこちなく感じることが多いという意見もある | コミュニケーション力を磨きたい新人・中堅職員。施設で言葉遣いが課題になっているところ。利用者・家族対応やスタッフ間での関係性を改善したい人 |

| 介護で使える言葉がけ シーン別実例250 | 日々のルーチンケア・様々な場面での言葉かけをシーン別に具体例で示し、配慮あるコミュニケーションを実施するための手引き | ・実例が非常に豊富であること。250シーンという具体性 ・良くない言い回しとそれを改善した言い回しの対比で「何が良くないか」がわかりやすい ・声・表情・配慮など非言語的要素も扱っておりコミュニケーション全体の改善に役立つ | ・背景理論が浅めで、なぜそれが配慮になるのか根拠が薄く、感覚的な理解に頼るところが多い ・緊急性がある場面や非日常・異常時の対応例は少ない ・言い回しを意識すると対応が遅れたり過度に慎重になることもある | 日常ケアの場面で利用者と接する頻度が高い職員。新人研修・言葉遣いを見直したいスタッフ。施設でのコミュニケーション研修の教材としても使いやすい |

| 介護現場歴20年。 | 著者の長年の現場経験を元に、エッセイ・対談形式で“現場の日常”と“介護とは何か”を考える。感情・実感を通した理解を促す | ・“人間味”・“現場のリアル”が感じられるエピソードが豊かで、読んでいて共感を呼ぶ ・制度の限界・利用者との関わり・理不尽な場面など、生の声があるため“心に残る” ・マンガ・対談といった形式を取り入れており、読みやすさ・親しみやすさが高い | ・ノウハウ・技術・制度の網羅性・深掘りには乏しい ・改善策・実践的対応の提示が少ないことがあり、“こうすれば良い”の具体案を求める人には物足りない ・感情・体験中心なので、理論や制度の整理を期待する人には補完が必要 | 介護とは何かを感覚として理解したい人。働くモチベーションを見つめ直したい人。制度や言葉だけでない“現場の人間ドラマ”を知りたい人・介護を志す人や家族介護者にもおすすめ |

総合まとめ・おすすめ戦略

- 全体像 → 補強

どの本も一冊で全てをカバーしているわけではないので、まずは目指す目的・課題を明らかにすることが大事。たとえば「国家試験合格」なら教科書型、「トラブル対応・リスク管理」なら法令系、「コミュニケーション改善」なら言い換え+言葉かけ系、「介護とは何かを知る」なら体験・エッセイ系、というように役割分担を意識して使い分ける。 - 組み合わせが効果的

たとえば:- 『ゼロからスタート!』で試験範囲・基礎知識を押さえてから、『介護職六法』で現場で法律的に曖昧な判断を補う。

- 『介護のステキ言い換え術』+『言葉がけシーン別実例250』で、言葉遣いを改善し、日常コミュニケーションの質を上げる。

- 『介護現場歴20年。』を“心に留めおく本”として、モチベーション維持や介護への価値観を再確認するために読む。

- 自分の現場・自分の課題に照らして選ぶ

どの職種・施設(特養・老健・訪問等)か・どのレベルか(初心者・中堅・管理者)か・どの時間的余裕があるか・どのタイプの学び方が自分に合うか(文字・図表・事例・体験物語など)を考えて、本を選ぶと良い。 - アウトプットの工夫

本を読むだけでなく、学んだことを実際の場面で試す・記録する・振り返る・職場で共有する(研修など)ことで、知識が定着し、現場での変化につながりやすい。