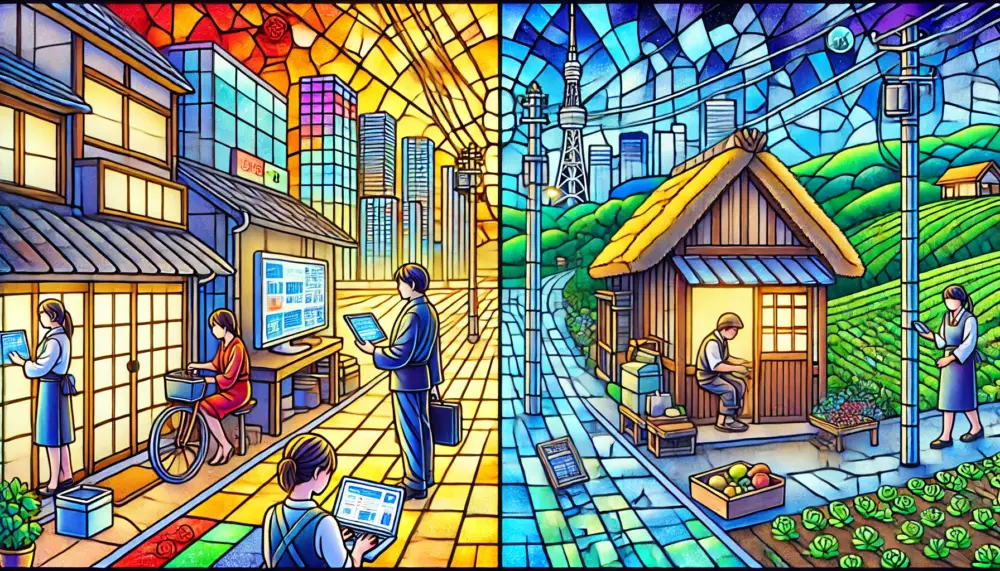

はじめに:「なんでこんなに差があるの?」バイト時給の謎

同じ仕事内容なのに、東京では時給1,300円、地方では950円。

この“バイト時給の格差”、あなたも疑問に思ったことはありませんか?

「物価が違うから仕方ない」

「人が足りないから高い」

そんな声も聞こえますが、実はこの格差には、

✅ 国の最低賃金制度

✅ 地域別の労働需給バランス

✅ 産業構造・経済政策の違い

など、**深い「経済的背景」**が関係しているのです。

今回は、単なる金額比較にとどまらず、

なぜ格差が生まれ、今後どうなるのか? まで掘り下げて解説します。

2025年現在の地域別バイト時給の平均【最新データ】

| 地域 | 平均時給(例) | 備考 |

|---|---|---|

| 東京 | 約1,250〜1,400円 | 飲食・コンビニ・倉庫など幅広く高水準 |

| 大阪 | 約1,100〜1,300円 | 梅田・難波エリア中心に上昇傾向 |

| 愛知 | 約1,000〜1,200円 | 工場・製造系で高時給求人もあり |

| 福岡 | 約950〜1,100円 | 接客・介護系中心に底上げ中 |

| 北海道 | 約920〜1,050円 | 観光系はインバウンドで増加中 |

| 秋田・島根など地方部 | 約900〜980円 | 最低賃金+α程度が中心 |

💡 東京都の最低賃金は2025年現在1,113円。一方、地方の一部では900円台前半も存在しています。

なぜこんなに差が出るの?時給格差の3つの原因

原因①:最低賃金制度が「地域別」に設定されているから

日本の最低賃金は、全国一律ではありません。

都道府県ごとに設定されており、物価・経済・人口・雇用状況に応じて調整されます。

| 地域 | 最低賃金(例) |

|---|---|

| 東京 | 1,113円 |

| 沖縄 | 900円前後 |

| 大阪 | 1,064円 |

| 高知 | 約900円台前半 |

つまり、最低ラインが違えば、当然その上に積まれる時給も違ってくるという構造です。

原因②:人手不足の深刻さが地域によって異なる

東京は慢性的な人手不足。

企業は「人を確保するために」高い時給を提示せざるを得ません。

一方、地方では

- 求職者が多い

- 企業の競争が少ない

という状況が多く、「安い賃金でも応募が来る」ため、上げるインセンティブが少ないのです。

原因③:産業構造が違う

東京はサービス業・IT・物流など「人手に頼る高時給バイト」が集中。

地方は農業、製造、介護など、労働集約型&低付加価値の仕事が多い傾向にあります。

つまり、どの産業に支えられているかが時給にも反映されるのです。

「東京でバイトすれば稼げる」は本当か?費用対効果を検証!

一見、東京の高時給は魅力的に見えます。

しかし、忘れてはいけないのが「生活コスト」です。

✅ 例:月20日・6時間勤務での比較

| 地域 | 時給 | 月収 | 家賃相場(1R) | 実質手取り感 |

|---|---|---|---|---|

| 東京 | 1,300円 | 156,000円 | 約70,000〜90,000円 | ▲高コストで残り少なめ |

| 福岡 | 1,000円 | 120,000円 | 約40,000〜60,000円 | ▲生活にゆとりあり |

| 地方都市 | 950円 | 114,000円 | 約30,000〜50,000円 | ▲支出少で黒字感あり |

🧠 時給だけでは判断できない!

「可処分所得」(手元に残るお金)で見れば、地方の方が“お得に暮らせる”ケースも少なくないのです。

バイトの時給格差が引き起こす社会的な問題

● 若者の都市一極集中

「高時給を求めて上京」→ 地方の若者が減る

→ 地元経済が弱体化 → 地方の時給がさらに上がらない…

という負のスパイラルが発生。

● 働いても貧困から抜け出せない地方

地方の時給ではフルタイムでも月10万〜13万円台が当たり前。

結果、“ワーキングプア”の再生産が起きやすくなります。

● バイトだけで生計が成り立つのは都市だけ?

→ 東京では「フリーター生活」も可能だが、地方では困難。

→ 格差は“自由度”にもつながっている。

今後の時給格差はどうなる?2025年以降の見通し

✅ 国の方針:「全国平均1,500円を目指す」

日本政府は、最低賃金の引き上げを政策目標に掲げており、

2030年までに全国平均で1,500円を目指す動きがあります。

✅ とはいえ地域差はすぐには埋まらない

- 中小企業が多い地方では賃上げが困難

- 賃上げ=雇用縮小になるリスクも

- 「生活コストと連動する格差」はしばらく続く

まとめ:時給だけでなく“残るお金”と“暮らしやすさ”で選ぼう

- 東京の時給は高いが、生活費も高い

- 地方は時給が低いが、支出も抑えられる

- 格差の背景には、経済構造・産業・人口動態などの要因がある

バイト探し=人生設計の一部。

時給の数字だけでなく、**「どれだけ自由な生活ができるか」**という視点で働く場所を選んでみてください。