世界の中でも「健康的な国」として知られる日本。

厚生労働省によると、日本人の平均寿命は女性が87歳・男性が81歳と、世界トップクラスです。

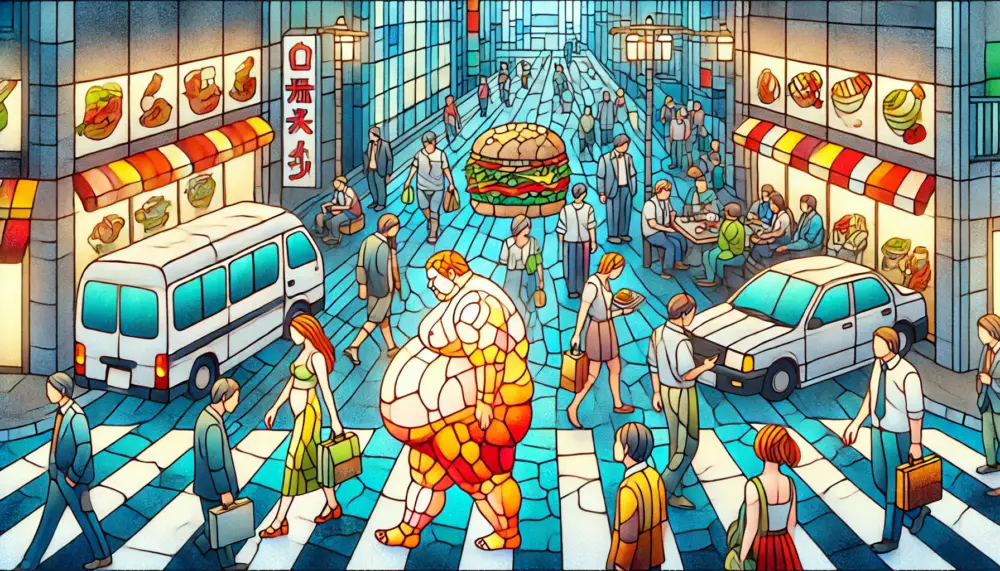

それにもかかわらず、最近の日本では**「肥満率の上昇」や「メタボリック症候群の増加」**が問題視されています。

- 長寿なのに太りやすくなった?

- 昔の日本人はもっとスリムだった?

- 和食なのに、なぜ?

今回は、**日本人の肥満傾向が進んだ背景と、健康長寿国家の“危うい今”**について、生活習慣・食文化・社会変化の視点から解説します。

✅ 1. 「日本人は痩せてる」はもはや神話?

国際的な比較では、確かに日本人の肥満率(BMI30以上)は低い方です。

しかし実態を見ると、“軽度肥満”や“隠れ肥満”が急増しています。

📊 近年の変化(厚生労働省の調査より):

- 30〜50代の男性の肥満傾向が顕著

- 「BMIは正常」でも体脂肪率が高い“隠れ肥満”の女性が増加

- 高齢者でも「筋肉量減少+脂肪増加」のサルコペニア肥満が拡大中

つまり、日本は「見た目スリムなのに中身が太っている」社会になりつつあるのです。

✅ 2. 和食文化はどこへ?食生活の欧米化が招いた変化

戦後〜高度経済成長期にかけて、日本の食卓は大きく変わりました。

🍟 食の変化の代表例:

- 白米中心の食事 → パン・パスタなど高GI食品が主流に

- 魚・豆腐中心のタンパク質 → 肉・加工食品の比率が増加

- 自炊文化 → コンビニ・冷凍食品・ウーバー文化へ

これらはすべて、糖質・脂質・塩分が高く、野菜や食物繊維が不足しがちという“太りやすい条件”を整える要因になっています。

✅ 3. 「動かない社会」が身体を変える

かつての日本人はよく歩き、よく動いていました。

しかし現在では、都市化と便利すぎる生活が活動量を大幅に低下させています。

🪑 現代の“座りっぱなし”問題:

- 1日平均座位時間:日本は7時間以上(世界最長クラス)

- テレワーク化で通勤・移動・立ち仕事が激減

- 車移動・エスカレーター・宅配の普及

これにより、消費エネルギーは減ったのに摂取カロリーは維持 or 増加というアンバランスな状態が常態化しています。

✅ 4. ストレス社会と“感情食い”の増加

長寿国・日本ですが、その裏には高ストレス社会の現実があります。

- 長時間労働

- 高齢者の孤立

- 子ども〜高齢者までの“孤食”増加

こうした社会的背景が、「食べることでストレスを紛らわせる」習慣を生んでいます。

ストレスによる過食や、深夜の間食・アルコール消費の増加など、心理と食のつながりが太りやすさに拍車をかけているのです。

✅ 5. 「日本人の体質」が時代に合わなくなっている?

日本人はもともと「省エネ体質」であり、欧米人より筋肉が少なく脂肪がつきやすいという特徴があります。

にもかかわらず、食事と生活スタイルは欧米化。

つまり、

「脂肪が燃えにくい体質」×「高カロリー・低活動生活」=太りやすくなるのは必然

にもかかわらず、多くの人が「昔のままの食べ方・暮らし方」で生きており、結果として**“健康長寿の裏で肥満が進行”**しているのです。

✅ 6. 長寿を「健やかに生きる」ためにできること

今、必要なのは長寿=健康ではないという前提のもと、「太りにくい生活習慣」を取り戻すことです。

🔄 見直すべき習慣:

- 和食ベースに戻す

→ 発酵食品、食物繊維、魚介類、季節の野菜を意識 - 歩く習慣を作る

→ 1日15分でもOK。エレベーターより階段、最寄駅より一駅歩く - 朝食をしっかり摂る

→ 代謝を上げ、夜の過食を防ぐ - スマホ時間・座る時間を意識的に減らす

→ 1時間ごとに立つ、肩回し、軽い屈伸だけでも代謝UP - 食欲と感情を切り分けるマインド

→ 食べたいのは本当にお腹が空いているから?それとも気分?

✅ まとめ:「長生き=健康」は過去の話

日本は今、“見た目は健康・中身は不調”という時代に突入しています。

- 食の欧米化

- 運動不足

- ストレス社会

- 情報過多と孤独

これらが肥満や生活習慣病の土台を作っている一方で、「日本人は長寿だから大丈夫」と思い込んでいる人も少なくありません。

✅ これからの時代に必要なのは:

「ただ長生きする」ではなく、「健康に、快適に生きる」ための行動です。

それは毎日の選択の積み重ね。

小さな一歩が、未来の自分を変えていきます。