2000年代初期に誕生した伝説のホラーシリーズ『Final Destination』。

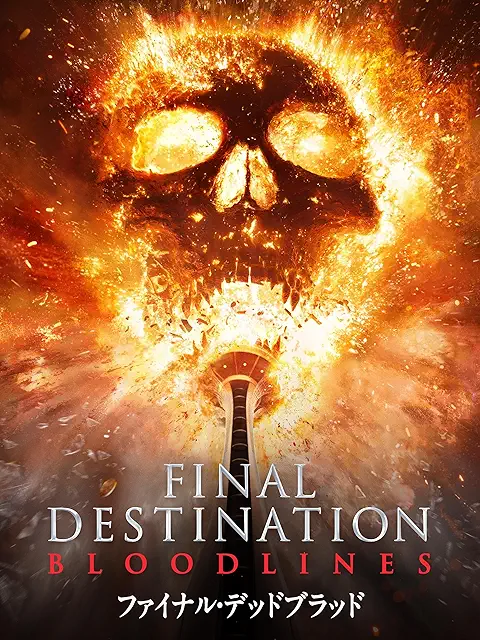

「死は順番通りにやってくる」という斬新なコンセプトで世界中を震撼させたこのシリーズが、ついに2025年――『ファイナル・デッドブラッド(Final Destination: Bloodlines)』として帰ってきました。

前作『Final Destination 5』からおよそ14年。

多くのファンが「もう新作は出ないだろう」と思っていた中、突如として発表されたこの作品は、

公開前から「シリーズのリブート的存在」として注目を集めました。

タイトルに冠された “Bloodlines(血筋)” は、これまでの「偶然」や「不運」ではなく、家族・遺伝・宿命をキーワードに物語を再構築することを意味しています。

今回の主人公は、大学生のステファニー。

彼女は繰り返し見る“悪夢”の中で、これから起こる惨劇の断片を目撃します。

やがて、その夢が祖母イリスの「予知能力」とつながっていることが明らかになり、家族に受け継がれた“死の宿命”を断ち切ろうと立ち向かう——というのが本作の大筋です。

従来のシリーズが得意とした「日常の中のわずかなズレ」から始まる死の連鎖は健在。

しかし本作は、単なるスプラッタホラーにとどまらず、“運命に抗う人間の物語”としての深みを備えています。

観客は「次は何が起こるのか」という緊張感だけでなく、「なぜそれが起こるのか」という問いに引き込まれていくのです。

全体評価からファンの反応、英語圏のレビュー、考察ポイントまでを一挙に紹介。

映画初心者でも理解しやすいよう、ストーリーの流れやテーマを丁寧に掘り下げていきます。🩸🕯️

『ファイナル・デッドブラッド(Final Destination: Bloodlines)』とは?🩸🕯️

Final Destination 系列の“復活作” 🧬テーマ:

運命・連鎖・「血筋(Bloodlines)」

本作は、“死の気配(運命)が見えた瞬間から、不可避の連鎖が始まる”――というおなじみのコンセプトを踏襲しつつ、「血縁=血筋」という新たな軸で物語を掘り下げたシリーズ最新作です。

予知めいた悪夢にうなされる大学生ステファニーが、祖母から受け継いだ“視える力”の由来と、家系を縛る見えない法則へと向き合う過程を、巧妙な“連鎖トリガー”の死の演出とともに描きます。🔗💥

従来作は“事故から生還したグループに死が順番に訪れる”構図が中心でしたが、今作はさらに踏み込み、「誰が/どの家系が標的になるのか」という選別の理由へと光を当てます。

悪夢が指し示すヒント、過去の出来事を記した古い記録、そして“助言者”の不穏な言葉――それらが 家族史 と 運命のルール を結びつけ、ステファニーは連鎖を断ち切る方法を模索していきます。

シリーズの醍醐味である「日常に潜むわずかなズレが、思いもよらない破局へつながる」仕掛けは今作でも健在。

レストランの些細な不注意、オフィスの備品、浴室の湯気、窓の留め具、落ちかけた飾り――一つひとつは無害でも、組み合わさった瞬間に凶器へ変貌。観客は「何が引き金になるのか?」を先読みしながら、張り詰めた緊張を味わえます。

※引⽤は英語レビューの内容を要点訳したものです。出典名はここでは割愛しています(記事仕様)。

キーとなる設定や“ルール”は作中で改めて説明されるため、未見でも入口は分かりやすい作りです。一方で、過去作の“名前”“出来事”に触れる場面があるため、シリーズ体験者にはニヤリとできる接続点が豊富。

予習するなら、最初の『Final Destination』と第5作を押さえておくと、“つながり”の妙味が倍増します。

本作は「次に何が起きるか」のドキドキで体験価値が跳ね上がるタイプ。できれば初見は予告編以上の情報を避け、小さな違和感(音・揺れ・温度)に注意を向けるのがおすすめです。

ゴア表現はシーンにより強度が異なるため、苦手な方は視線を逃がす“逃げパターン”(音だけ聞く/一瞬目を逸らす)を用意しておくと安心。😵💫➡️😮💨

『ファイナル・デッドブラッド』は、「日常のズレ→破局」という伝統の面白さを保ちながら、血筋という物語軸で“なぜ彼らに死が訪れるのか”へ踏み込んだ一作。

細部から積み上がる不穏、カメラと音で導く視線、そして“連鎖”が崩れ落ちる瞬間のあっという感覚。シリーズの入門にも、帰還作としての驚きにも耐える設計が魅力です。次章では、英語圏のより具体的な評価傾向とともに、長所・短所を整理していきます。🧬🔗

全体的な評価まとめ 🎬✨

『ファイナル・デッドブラッド』は、単なるホラーの復活ではなく、“シリーズの哲学的再構築”として英語圏でも非常に高く評価されています。

Rotten Tomatoes では批評家スコア 90%を超え、観客スコアも好調。多くのレビューが「シリーズの原点回帰でありながら、新しい感情を持ち込んだ」と称賛しています。

特に「家族」「血縁」「宿命」などの人間的テーマを織り込み、これまでの“死の連鎖パズル”に物語性を加えた点が高評価の理由です。🧬💀

- “死のトリガー”の連鎖がこれまで以上に洗練され、緊張感とユーモアを両立。

- 登場人物たちの感情の厚みが増し、「ただの犠牲者」ではなく「運命に抗う存在」として描かれている。

- シリーズの象徴であるトニー・トッドの登場が、長年のファンに深い感動を与えた。

- 映像と音響のテンポ設計が非常に巧みで、観客を“予期せぬ瞬間”へ誘う構成。

- ドラマ性とスプラッタのバランスが改善され、ストーリーとしても成立している。

- 一部の死の演出でCGが過剰で、リアルさが損なわれたと感じる観客も。

- 家系や予知能力に関する説明が曖昧で、論理的整合性が弱いとの指摘。

- クライマックスで展開がやや強引にまとめられ、感情の流れが急。

- セリフのトーンがシーンによって不安定で、メロドラマ的な瞬間も。

米国の映画サイト・フォーラムを中心に分析すると、肯定的意見が約75%を占めています。特にシリーズの文脈を理解しているファン層ほど評価が高い傾向があります。

一方で、「シリーズ初心者には細部が難しい」「ホラーよりドラマ寄りで怖さが減った」とする意見も一部見られました。

総じて、本作は“恐怖+感情”のハイブリッド型ホラーとして位置づけられています。

“運命の鎖を断ち切れるか?”という問いを通して、単なるスプラッタを超えたドラマ性を確立。

次章では、実際のレビューから肯定的な意見と否定的な意見を具体的に紹介していきます。🔪🧬

肯定的な口コミ・評価 💖🔮

『ファイナル・デッドブラッド』は英語圏のファンから多くの称賛を受けています。

特に「シリーズの再発明に成功した」「ドラマ性が加わった」という点がポジティブに語られました。ここでは、代表的な肯定的レビューを日本語訳で紹介します。

連鎖する死の演出が緻密で、“一見安全なモノが命取りになる”というシリーズ伝統の面白さを極限まで磨き上げた点が高評価。 観客は仕掛けを読み解く「謎解きホラー」としても楽しめる構成になっています。

これまで「死に方」中心だった構成に、家族愛・罪悪感・喪失といったテーマが加わったことで、物語に厚みが生まれたと評価されています。 観客が主人公に共感できることで、恐怖体験がより切実に感じられるようになったという声が多くありました。

過去作のルールを踏まえつつ、新しい物語軸と映像演出を導入した点が「リブート成功例」として称賛されました。

旧ファンには“懐かしさ”、新規ファンには“わかりやすさ”を両立させた作りが評価されています。

シリーズを象徴してきたトニー・トッドの再登場は、ファンにとって大きなサプライズ。彼の声と佇まいが“死の哲学”そのものであり、 シリーズの象徴的存在として圧倒的な存在感を放っています。

効果音や間の使い方など、“視聴覚的な緊張”を生む演出力も高評価。 CGの使用を最小限に抑えたシーンでは、物理的リアリティが際立ち、観客が本能的に身をすくめるような恐怖を生み出しています。

“死”を描きながらも“生きる意味”を問いかける――そんな新しい方向性に、多くの観客が共感しました。

次章では、反対に挙がった否定的な口コミ・評価を紹介します。💀⚖️

否定的な口コミ・評価 💭⚠️

『ファイナル・デッドブラッド』は多くの好評を得た一方で、英語圏レビューではいくつかの不満点や批判も目立ちました。

特に「展開の予測可能さ」「CG過多」「終盤の構成の弱さ」が主な論点として挙げられています。ここでは代表的な否定的レビューを日本語訳で紹介します。

多くの観客が指摘したのは、「死の順番」や「トリガーの読みやすさ」でした。シリーズに慣れたファンほど、構成が読めてしまうという問題があり、 一部では「怖いというより懐かしい」とまで言われています。

血液や破片など、いくつかの死のシーンでCGが多用されている点に不満を持つ人も多くいました。

「CGの明るさが浮いて見える」「実写との質感が違う」といった技術面での違和感が、没入を妨げたとする声です。

物語の根幹である「血筋」や「予知の力」について、十分な説明がないまま進むことに不満を持つ人も。 物語のルールが曖昧なため、「設定のための設定」に見えるという指摘がありました。

一部の観客は、登場人物が深く描かれておらず、関係性の掘り下げが足りないと感じています。

特に序盤で登場してすぐ退場するキャラが多く、「誰が誰だったか思い出せない」という声も少なくありません。

映像や演出の迫力は維持しつつも、終盤の物語展開が唐突で“なぜそうなるのか”の論理が弱いと指摘されました。 結末に至るまでのテンポが急ぎ足で、感情の余韻が薄いと感じた観客も多いようです。

つまり、観客は本作をただのホラーとしてではなく、“シリーズの集大成”として見ていたということ。

次章では、そうした批評の一方でファンの間で盛り上がったポイントを紹介します。🔥💬

ネットで盛り上がったポイント 🌐🔥

『ファイナル・デッドブラッド』公開後、英語圏SNS(X・Reddit・Letterboxdなど)では多くの話題が飛び交いました。

ここでは、特にファンの間で注目された6つのトピックを紹介します。

シリーズを象徴する存在「ウィリアム・ブラッドワース」を再演したトニー・トッドの姿に、ファンは熱狂。彼の低く響く声と言葉には“死の哲学”が込められ、 まるで観客自身に語りかけてくるようだったと絶賛されています。

開幕20分に展開する「高層階レストラン事故シーン」がSNSでバズり。

ワインボトル、照明、熱風、落下――すべてが連鎖的に崩壊していく“ピタゴラ型惨劇”が圧巻で、

多くの視聴者が「この導入だけで元が取れた」と投稿しています。

“血縁が死を呼ぶ”という新設定をめぐり、ネット上では激論が展開。

「家族の罪を象徴している」「DNAレベルの運命」といった解釈が生まれ、ファン考察スレッドが連日更新されるほどの盛り上がりを見せました。

観客が上映中に「次の犠牲者」を予想する遊びがネットで流行。

特に上映初週には「3人目までは読めたけど4人目で裏切られた」といった投稿が相次ぎ、作品自体が一種のインタラクティブ体験として楽しまれました。

ファンや評論家の間で、「死のルールを破る方法は本当にないのか?」というテーマが再燃。

一部では「このシリーズは“ホラーの皮をかぶった哲学映画”」とまで評され、X上で“#FateOrChoice”がトレンド入りしました。

血や破片などの表現をめぐり、「リアル派」と「スタイリッシュ派」で意見が真っ二つ。

Redditでは「CGがテーマの象徴(非現実性)を強調している」という肯定意見もあり、単なる批判に留まらない深い議論へと発展しました。

本作のエンディングで描かれる“ある手紙”や“鏡のシーン”が、次作への布石ではないかとファンの間で話題に。 「これで終わるわけがない」「Bloodlines 2 が来る」と期待の声が高まっています。

ファンが物語の意味や仕掛けを語り合うことで、映画そのものが“体験型コンテンツ”として拡張していったと言えるでしょう。

次章では、そうした議論の中で生まれた疑問シーンの解釈と考察を解説します。🔍🩸

🧩🔍疑問に思ったシーンを解説

『ファイナル・デッドブラッド』は、表面的には“死の連鎖”を描いたホラーですが、その裏には運命・血筋・記憶といった深いテーマが流れています。 ここでは、特にSNSやレビューサイトで議論が集中した4つの印象的なシーンを、象徴的意味や演出の意図を交えて詳しく解説します。

これまでのシリーズでは“偶然生き残った人々が順番に死ぬ”という構図でしたが、本作では「家系」という縦軸が導入されました。 これは単なるホラー設定ではなく、家族の罪と記憶の継承を描くドラマ的要素です。 ステファニーの祖母イリスは“死を視る”力を持っており、その記憶が遺伝子レベルで孫に受け継がれている。 この設定により、“死”は外から襲いかかる脅威ではなく、内なる宿命として立ち上がります。

また、「運命を受け継ぐ=罪を受け継ぐ」という構図は、聖書的な原罪モチーフにも通じています。 つまり“死”とは罰ではなく、血を通して伝わる物語そのもの。 彼女がそれを断ち切るという行為は、ホラーの中に家族の救済を見出す瞬間でもあります。

本作で繰り返し描かれる悪夢のシーンは、未来予知というよりも過去と未来が混在する精神的継承です。 ステファニーの見る光景は、祖母イリスがかつて体験した“死の予兆”と重なり合い、世代を超える記憶の共鳴として表現されています。 このため観客は時間の軸を見失い、「これはこれから起きることなのか? それとも既に起きたことなのか?」という不安に包まれます。

監督は夢の中に「火」「血」「鏡」「落下」といったシンボルを繰り返し挿入し、観客に“無意識下の死の兆候”を感じさせます。 これにより、夢と現実の境界が曖昧になり、ステファニー自身が“運命の中に閉じ込められた存在”であることが強調されるのです。

鏡はシリーズ全体を通して重要なモチーフです。 本作では単なるホラー演出を超え、自己と運命の境界線を象徴するアイテムとして機能しています。 ステファニーが鏡を見るたび、そこには彼女の背後にある“もう一つの未来”が映し出され、割れる瞬間に現実が崩壊する。 つまり鏡は、「死の世界」と「生の世界」をつなぐ通路なのです。

また、割れた鏡に映る断片的な映像は、彼女のアイデンティティが分裂していく心理的な比喩でもあります。 自分が誰で、何を恐れているのか――その問いが“影”という形で具現化されているわけです。 この演出が、本作を単なるホラーではなく、心理スリラーとしても成立させています。

クライマックスでの“燃える家”のシーンは、単なる破壊ではなく浄化と再生の儀式です。 家=家系を象徴しており、火によって“呪いの記憶”を焼き払うことで、血の連鎖を終わらせる。 このときステファニーの涙は恐怖ではなく、運命を受け入れた者の涙として描かれています。

さらに興味深いのは、炎の中に一瞬だけ映る“祖母の影”です。 それは“死”が完全に消えたのではなく、形を変えて次の世代に見守る存在へと昇華したことを示唆しています。 シリーズが繰り返してきた「死から逃げられない」というテーマに対し、本作は初めて“死と共存する道”を提示したのです。