「身体が変わる」ホラーで知られる監督、デヴィッド・クローネンバーグ。 しかし、彼のキャリアには“暴力”“アイデンティティ”“家族”といった、人間そのものをじっくり見つめたドラマ作品群も数多く存在します。 本記事では、そんな“ドラマ編”に焦点を当て、代表作を通じて監督の深い世界をわかりやすく紹介します。 難しい言葉は使わず、映画をあまり観ない方にも楽しんで読んでいただけるよう工夫しました。

各章では、作品のあらすじ、見どころ、そしてクローネンバーグならではの視点を丁寧に解説していきます。 この記事を読んだ後、あなたも「次に何を観ようか」と楽しみながら選べるようになるはずです。✨

・クローネンバーグ監督がドラマ作品で描き続けるテーマ

・代表作(例:『ヒストリー・オブ・バイオレンス』『イースタン・プロミス』など)の特徴

・“監督ならでは”の演出の持ち味と、共通する問いかけ

🎞 作品一覧(ドラマ編)

デヴィッド・クローネンバーグ監督とは? 🎬

デヴィッド・クローネンバーグは、1943年にカナダ・トロントで生まれました。幼少期から本を読み、SFやホラー作品にも親しんで育ちました。大学では当初科学を専攻していましたが、後に英文学に転じ、映画への強い関心を抱くようになります。 映像と文学の両面から感覚を磨いた彼は、やがて「身体」「変化」「内面」を映像で描く道へと進んでいきます。

初期作品では、低予算ながらも先鋭的な映像表現を試みました。例えば、身体が変化・融合するというテーマを取り入れた作品で“ボディホラー”というジャンルの先駆け的な位置を獲得します。 その後、ホラー/SF的な色を帯びた作品群を経て、より人間ドラマに踏み込んだ作品を次々と発表していきます。 特に2000年前後以降は、“暴力”“倫理”“アイデンティティ”といった社会的・心理的テーマを取り入れ、ドラマ性の強い作品へと変化していきます。

クローネンバーグの映画に共通するのは、次のような要素です。 ・身体と心の境界が曖昧になる瞬間を描く。 ・変化・融合・崩壊といったプロセスを可視化する。 ・暴力や欲望、秘密といった“人間の暗部”を真正面から扱う。 しかし驚くのは、その描き方が決して派手な“見せ場”だけを狙ったものではないということ。静かな画面、控えめなカメラワーク、少ないセリフ──それらが逆に、登場人物の心の揺れや身体の異変を、よりリアルに感じさせます。

2000年代に入ると、クローネンバーグはマフィアもの、心理劇、文学的原作を扱った映画などを手掛け、ホラーやSFの枠を超えて“人間ドラマ”の深みに入り込みます。 たとえば『ヒストリー・オブ・バイオレンス』(2005年)は暴力とアイデンティティを問う作品として国内外で高く評価され、監督の国際的な評価を確固たるものにしました。 また、『イースタン・プロミス』(2007年)ではロンドンを舞台に、犯罪と倫理の狭間を生きる人々を描き、より広い観客層にその作風を届けています。

映画を見る前に、監督の“ものの考え方”に少しだけ寄り添っておくと、 彼の作品を観た後に「なぜこの場面が心に残るのか」が、自然と腑に落ちるようになります。 では、次章から一緒に、クローネンバーグが描いたドラマ作品の世界に踏み込んでいきましょう。

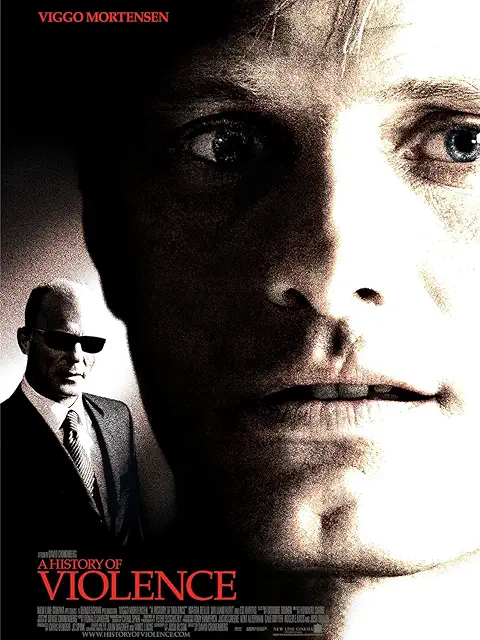

ヒストリー・オブ・バイオレンス — 2005年 🧨

『ヒストリー・オブ・バイオレンス』は、一見普通に見える町と家族の中に潜む“過去”と“暴力”を、静かに、しかし確実にあぶり出す作品です。 主人公トム・スタールは地方の小さなダイナーを営み、妻と2人の子どもと穏やかな暮らしを送っています。ところがある夜、強盗事件を機に、彼の人生が急変します。 助けたことで“町の英雄”として注目を集める一方で、不可解な脅迫が始まり、家族の絆、過去の記憶、そして暴力の連鎖が浮かび上がってきます。 物語は派手な演出をあえて抑え、「平凡な日常の中に潜む非日常」を丁寧に描いています。

冒頭、トムは何の変哲もないフライを揚げ、コーヒーを運ぶ平凡な人間として描かれます。しかし強盗を制する“ヒーローの瞬間”が訪れたことで、彼の“普通”は一変します。 クローネンバーグはこの瞬間をあえて長回しで見せ、その後の静けさと違和感を大きく際立たせています。 強烈な暴力シーンはごく限られた場面にとどまり、むしろそのあとの“語られないもの”の方が重く残るのです。

映画は、暴力が“正当防衛”というラベルを得た瞬間から問いを投げかけます。 トムの行動は町を救ったかもしれませんが、彼自身が抱える過去は、その行動によって覆い隠されてしまったのかもしれない。 さらに、その“過去”がもたらす影響は家族や子どもにも波及し始めます。 クローネンバーグは、「正義に見える行為でも、身体の深部には痕跡を残す」というテーマを、冷静に、しかし強く描いています。

トムの妻エディは、夫のヒーロー扱いとともに“知られざる過去”を知り始めます。そして子どもたちも、“新しい父”ではなく“古い父”の影を感じ取り始める。 映画は過去が家族の中にどう浸透し、静かな日常をどう壊すかを、抑えた演出で描写します。 その静けさが、逆に観客に“このままでは大丈夫か?”という不安を刻ませるのです。

本作は、かつてのクローネンバーグ作品に頻出した“身体の変異”や“物理的なグロテスク描写”とは一線を画しています。 しかしその代わりに、“身体が抱えた傷”“痛み”“消えない痕跡”に目を向けています。 監督自身も「人間の身体が最初の事実だ」と語っており、ここでもその思想が静かに現れています。

・派手なアクションよりも“その後”を見せる演出

・家族視点で描かれる犯罪映画という構造

・身体に刻まれた過去の痕跡をめぐる心理描写

『ヒストリー・オブ・バイオレンス』は、クローネンバーグがホラー/SFの領域から飛び出し、“日常の闇”を掘り下げるドラマ監督としての顔を強めた作品です。 映画としてのたたずまいは静かでありながら、示唆に富んでいます。 映像が終わったあとも、スクリーンを離れた後にも、あなた自身の“歴史”と“暴力”について、ふと考えさせられる一作です。

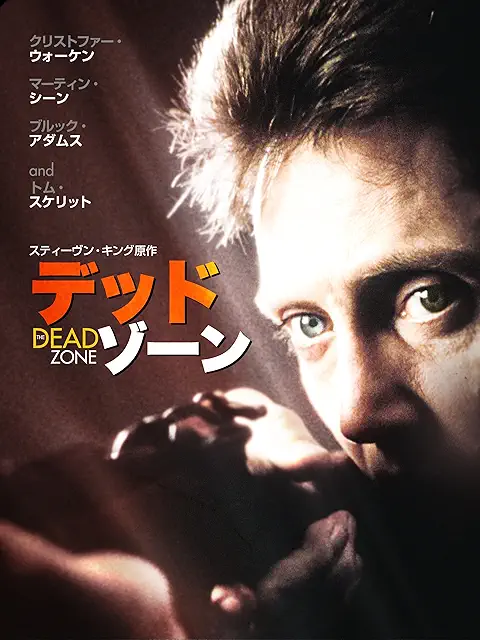

デッドゾーン — 1983年 🌀

『デッドゾーン』は、事故と目覚め、力と責任というテーマをめぐるドラマ要素の強い作品です。 教師としての生活を送っていたジョニー・スミスは、ある交通事故によって昏睡状態に陥り、目覚めたときには5年の歳月が流れていました。すると彼には、人に触れることでその人の過去や未来を“見る力”が宿っていたことに気づきます。 この映画は、能力を得たことが「祝福」なのか「呪い」なのかを揺さぶりながら、ジョニーが自身の人生と向き合う姿を丁寧に描いています。

ジョニーは再び日常へ戻ろうと試みますが、能力を知った周囲の注目や期待、そして人を助けたいという願いと恐怖の板挟みに苦しみます。 彼は警察や一般市民から助けを求められ、時には過去の影が現在へと波及します。その中で、自分の力をどう使うべきか、誰を救うべきか、そしてどこまで介入すべきか――という問いが次第に強くなっていきます。 映画はその葛藤を、過度な説明や派手な演出を抑えて静かに見せることで、観る人自身に問いを投げかけます。

能力を持つ人間が「未来を見る」ことができるなら、それを変える責任が生まれるのか? ある場面では、ジョニーの予見が重大な事件につながる可能性を示唆し、彼自身に大きな重荷を課します。 映画はその重さを、単なるスリルやホラーとは異なる“倫理的葛藤”として扱っており、力そのものが主人公を内側から揺さぶるように設計されています。

ジョニーは目覚めた後、かつての恋人や仕事、周囲との関係性に戻ろうとしますが、時間の隔たりと能力の存在が彼を孤立させます。 映画は「元に戻ること」の難しさをテーマに、彼が抱える孤独感や疎外感を静かに描写します。 その結果、観客は彼の立場に共感しつつも、能力という特異な状況がいかに日常を壊すかを感じ取ることになります。

クローネンバーグはこの作品で、大げさな演出を避けつつも緊張感を保つ演出を採用しています。 雪や寒冷地の風景、薄暗い空間、人物の表情や間の使い方が、物語の持つ不安と問いを引き立てます。 また、特殊効果は最小限にとどめられ、力の発現や予見の表現も過度にならず、観客の想像力にゆだねる設計がなされています。 これによって、ドラマとしてのリアリティと、不思議な世界観のバランスが巧みに保たれています。

・スティーヴン・キング原作という枠を超えた「静かな人間ドラマ」への昇華

・能力がもたらす内的葛藤とその責任を描く倫理劇としての構造

・派手さを抑えた演出によって“観る者の心”に問いを残す設計

『デッドゾーン』は、超能力という非日常要素を通じて「普通の人」が経験し得る葛藤や不安を映し出す作品です。 クローネンバーグにとって、この映画はホラーや身体変異へのアプローチを維持しながらも、より主人公の内面に迫る“ドラマ”の扉を開いた作品とも言えます。 これから紹介する他のドラマ作品と比べても、特異性と普遍性を兼ね備えた一本として重要な位置を占めます。 次章では、さらなる展開を見せる『イースタン・プロミス』(2007年)を見ていきましょう。

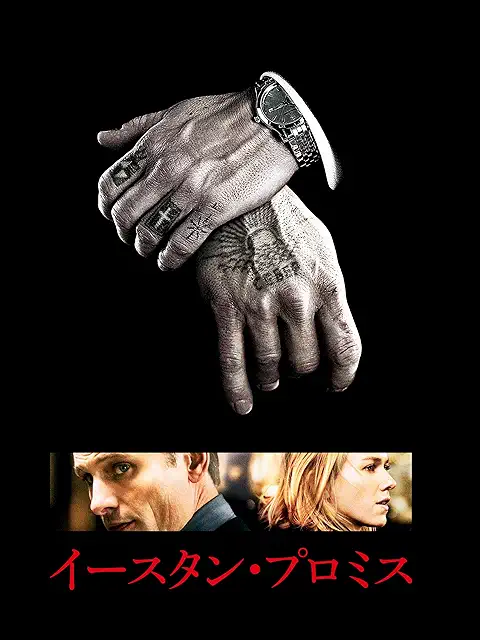

イースタン・プロミス — 2007年 🕵️♂️

『イースタン・プロミス』は、ロンドンを舞台に、見えない犯罪世界と日常が交錯する物語です。 助産師として働くアンナ(ナオミ・ワッツ)は、ロシア出身の少女が産んだ赤ちゃんを託される中で、 少女をめぐる日記と1枚のカードをきっかけに、ロンドンのロシア系マフィアの深部へと巻き込まれていきます。 一方で、運転手として働くニコライ(ヴィゴ・モーテンセン)は、表向きは静かに働く男ですが、 その身体には“何か”を隠した暗部があり、物語は徐々に、彼の二重生活、アイデンティティの揺らぎを描き出していきます。 本作は“犯罪映画”という枠を超え、「義と裏切り」「家族とは何か」「自分とは何か」といった普遍的なテーマを静かに問いかけます。

映画は、バーや病院、ロンドンの街並みといった“日常的な風景”を丁寧に映し出します。 そこに突然、マフィア同士の刺殺事件、タトゥーによる身分の象徴、裏取引などが忍び寄る。 この“静”と“動”のギャップが、恐怖や緊張を強めており、観る者は気づかないうちに犯罪の構図に引き込まれてしまいます。 クローネンバーグは、暴力を見せることそのものではなく、暴力が“裂け目をあらわにする瞬間”を見せることに長けています。

ニコライは軽ドライバーとして働きますが、その体と顔には刺青や傷跡が隠されています。 彼の振る舞いや言動、そして身体そのものが、二重生活を象徴しています。 アンナとの関係、マフィアの中での役割、そして“誰かの息子”としての立場──。 映画は、「誰を信じるか」「自分をどう定義するか」という問いを、キャラクターたちの行動や選択を通じて丁寧に浮かび上がらせます。

中でも有名なのが、ニコライが裸のままトルコ式風呂場でナイフを振る激しい一幕。 この場面では銃ではなく刃物という選択、そして“機械的な動き”と“肉体の痛み”の描写により、 クローネンバーグらしい“身体性”と“暴力のリアル”が一気に顕在化します。 また、ロンドンの地下・タトゥー・親子関係・食卓などが視覚的なモチーフとして散りばめられ、 映像全体が“静かに張りつめたサスペンス”として機能しています。

ロシア系マフィアという組織の中で、「家族」は血縁だけを意味しません。 ニコライ、キリル、セミョンといった人物たちは“組織内の関係”という形で家族を構成し、その中で忠誠や裏切りが渦巻きます。 映画は、真の家族とは何か、忠義とは何かを問いながら、登場人物たちがそれぞれの場所でどう振る舞うかを静かに見つめています。 この点で、クローネンバーグは暴力を単なるショックとして描くのではなく、暴力が人間関係を壊し、作り直す力になることを示しています。

・暴力の“見せ方”よりも“見えてしまった後”を描く演出

・日常のテーブル、街並み、食事といった“普通”の向こう側にある闇

・登場人物のタトゥーや刺青が“語られざる経歴”を象徴するビジュアル・メタファー

『イースタン・プロミス』は、クローネンバーグの監督キャリアにおいて、 ホラー/SF的な身体変化の描写を超えて“人間の内面と社会構造”を捉えた意欲作です。 犯罪映画というシンプルな枠を借りながら、その内部では“自分とは何か”“誰と家族か”“どこまでが正義か”という問いが渦巻いています。 映画を観たあと、あなた自身の“見えていなかった世界”に目を向けたくなる、そんな一作です。

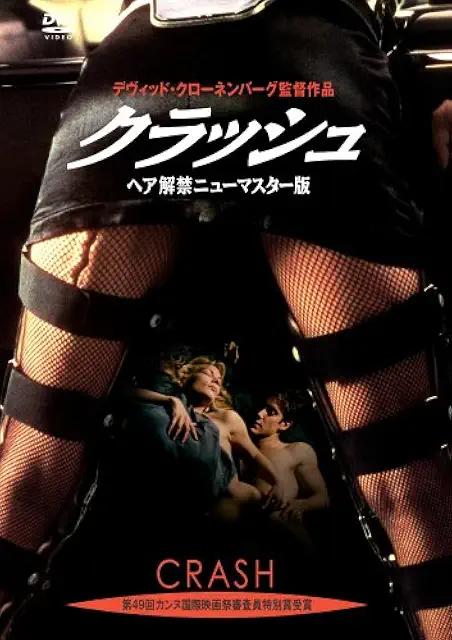

クラッシュ — 1996年 🚗💥

『クラッシュ』は、見た目には異常でショッキングな題材を扱いながらも、 実のところクローネンバーグが長年追求してきた“身体と技術”、“衝突と変化”というテーマを、ドラマ/心理の文脈で再構成した作品です。 自動車事故が性的興奮と結びつくという前提は強烈ですが、映画はその上で人間の孤独、テクノロジーとの共生、そして“欲望の異化”を静かに問いかけます。

主人公ジェームズ・ボールard(ジェームズ・スペイダー)は、ある日事故に遭い、足に大きなケガを負います。 その後、彼は同じ事故に遭った女性ヘレン(ホリー・ハンター)と出会い、 彼女をきっかけに“事故を性的表現と結びつける”という秘密のネットワークに関わっていきます。 その世界では、事故そのものが興奮を生む儀式であり、身体の傷や金属、歪んだ感覚が性的刺激と結びつけられていきます。 ジェームズは次第に、自身の欲望と倫理、他者との関係性のあいだで揺れ動くことになります。

この作品では“身体”と“機械”の融合や境界の曖昧さが、性や快楽と結びついて表現されます。 自動車という金属の固まりが、事故によってねじ曲がり、壊れ、そして身体と接触する部分が、登場人物にとっての新たな“触媒”になる。 クローネンバーグはまさにこの“金属と肉体の接触”を通じて、 技術時代における“人間とは何か”という問いを映像化します。 ただし、映画は暴力を単なるショックとして描くのではなく、 その先にある人間の心理や異化を丁寧に見せようとします。

登場人物たちには、しばしば孤独感や疎外感が漂います。 事故を通じて出会う人々、関係を結ぶ者たちも、本当には相手を理解し得ない存在であることが描かれます。 個々人の欲望や痛みは他者には完全には共有されず、 そのずれこそがクローネンバーグが強く興味を持つ“他者との隔たり”を浮かびあがらせます。 この映画では、人と人が“機械を介して”引き寄せられ、また突き放される構図が多層的に現れます。

『クラッシュ』で際立っているのは、冷たくクリーンな画面、無表情な登場人物、そして“間”の多用です。 衝撃的な事故描写はあえて長回しせず、さりげなく挿入され、 観客が身体への違和感を自分で感じるよう誘導します。 また、傷跡、ブレース(金属補助具)、ガラス片、車体のへこみといったディテールへの執念深いこだわりが、 作品全体に独特の質感を与えています。 これもまた、彼が“身体を素材として見る視点”を映像に定着させた例です。

・衝撃的な題材だが、映画は心理と構造を丁寧に刻む傾向あり

・技術と肉体の融合を扱いながら、それを欲望の文脈で語ることの難しさを提示

・登場人物の感情を直接語らず、“空白”や“余白”で伝える演出の巧みさ

『クラッシュ』は、決して万人に好かれる題材ではありません。だが、クローネンバーグが長年取り組んできたテーマを、最もストレートかつ挑戦的に表現した作品のひとつです。 この映画を通じて、彼が“身体=心=技術”という三位一体の視点をドラマ/心理映画としてどう料理できるかがよくわかります。 次章では、より心理的な側面を帯びた『危険なメソッド』(2011年)へと進んでいきましょう。

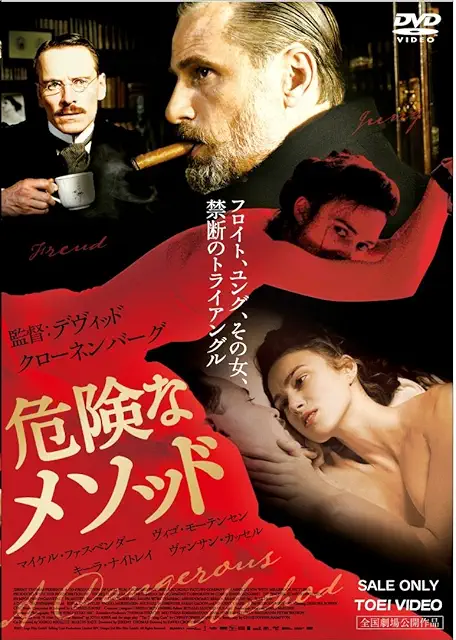

危険なメソッド — 2011年 🧠🔬

『危険なメソッド(A Dangerous Method)』は、20世紀初頭の精神分析草創期を舞台に、 天才心理学者たちの師弟関係や倫理、そして欲望の交錯を描いた作品です。 主人公はスイスの若き精神科医、カール・ユング(マイケル・ファスベンダー)。 彼が出会ったのは、ヒステリー症状を抱える女性患者サビーナ・シュプレイン(キーラ・ナイトレイ)。 その治療をめぐって、ユングは精神分析の父であるジークムント・フロイト(ヴィゴ・モーテンセン)と協力関係を結びますが、 批判と絆、嫉妬や未知への探求が絡み合い、やがて彼らの友情は揺らぎ始めます。 この映画は、激しい肉体変化を見せるわけではありませんが、“心の奥底に潜む葛藤と理論的対立”を緻密に描き、見る者に静かな震えを残します。

ユングとフロイトの師弟関係は、精神分析という新しい学術分野を切り開こうとする共闘関係でもありました。 しかし、ユングがサビーナを患者として扱う過程で感情的な結びつきが芽生え、理論家同士の距離感は徐々に変化します。 フロイトは“性と無意識”を理論の中心に据えようとする一方で、ユングは精神や象徴性も重視し、二人の考え方は次第に分裂していきます。 この不安定な関係を、映画は丁寧に、静かな対話と心理描写で見せていきます。

サビーナとユングが治療関係を超えたかたちで深く結びついたことで、治療者としての倫理と個人の欲望が交錯します。 映画は、「治療とはどこまで許されるか」という問いを立て、登場人物の理性と本能のせめぎ合いを描きます。 またフロイトは、学問的権威としての立場を揺るがされながらも、自らの理論を守ろうとします。 そこには、制度と個人、秩序と自由の緊張関係が刻まれています。

登場人物たちは、学者としての期待や理論の重圧、自らの過去や欲望に引き戻されながら揺れ動きます。 ユングは学会の道を歩みつつ、自分の信じる道を模索し、 サビーナは患者でありながら、独立した分析家になろうとする強さと不安を抱え、 フロイトは理論の権威を守ることとその限界の間で葛藤します。 映画は“誰も完全には理解されない”という人間らしさを浮かび上がらせます。

この作品では、クローネンバーグ特有の“冷静な構え”が際立ちます。 室内の対話、書斎や書物、鏡・窓の使い方、間(ま)や表情が重視され、 緊張感は豪華な特殊効果ではなく“言葉の端”や“沈黙”から滲み出します。 また、作中にはウィーンやチューリッヒといった都市風景が登場し、時代の空気感が丁寧に再現されています。 映像の抑制が却って心理的効果を高め、観客を内部の葛藤へと引き込む設計です。

・心理分析の創始者たちを扱うという難題を、冷静な語り口で映画化した点

・理論対立と人間関係の揺れを、派手さなしに映像で示す力

・治療行為そのものを問い直す視点と、欲望・倫理の重なりを描く手腕

『危険なメソッド』は、クローネンバーグが従来扱ってきた“身体性”の視点を、より内面的・哲学的なレベルへと昇華させた作品です。 見た目の変形や痛みを描くわけではないけれど、心の中に刻まれた痕跡や理論の軋みを、映画として存在感あるかたちで見せています。 次章では、さらに社会と資本主義をテーマに据えた『コズモポリス』(2012年)へと読みすすめていきましょう。

コズモポリス — 2012年 🚖💰

『コズモポリス』は、成功と富を極めた若き大富豪が、 一台のリムジンをオフィス代わりに、ニューヨークの街をゆっくりと横断する中で、 自らの存在や社会の不条理と対峙していく物語です。 映画はたった一日という時間軸を舞台としながら、主人公エリック・パッカーが直面する“崩壊”の足音を静かに積み重ねていきます。

映画は、リムジンという密室空間を中心に展開します。 エリックは移動中も次々に面会や打ち合わせを行い、富と権力に囲まれた日常を過ごしますが、 外部では抗議活動や金融変動など異様な動きが重なり、彼の理想が揺らいでいきます。 普段目に映らない“社会の不協和”が都市の陰に隠れて存在し、 それらがリムジンの壁を押し壊すように近づいてきます。

エリックは多くの富を持つ男ですが、彼自身の身体や関係性は壊れ始めています。 特に、身体の健康診断で明らかになる不対称性や、妻との精神的距離、 取引の失敗や市場変動による損失などが、彼の“万能感”を揺さぶります。 映画は、「富と権力が人を守るわけではない」という問いを、 資本主義の仕組みと人間の脆さを通じて静かに突きつけます。

映画では、エリックは他者と実質的な関係を築くことができません。 彼の妻、部下、運転手、同業の投資家、そしてアサシン――誰も彼の本質には触れられない。 彼自身の言葉、行動、思考が、他者とずれ、空回りしていく様子が浮き彫りになります。 クローネンバーグは、登場人物が“孤立している”瞬間を丁寧に映像化することで、 観る者にもその心の距離感を感じさせます。

『コズモポリス』では、過度な動きや視覚効果を排し、静謐な映像言語が選ばれています。 都市の景色は背景として淡々と扱われ、リムジン内の会話と表情が主役になります。 クローネンバーグはこの“抑制された演出”を通じて、 “富をまとう男の内側の崩壊”を逆説的に浮かび上がらせています。

・限定された空間(リムジン)を通じて世界の不条理を映し出す構造

・資本主義やお金、取引というモチーフを通じて“人間の価値”を揺さぶる視点

・静かさの中にちらつく暴力性と破綻の予感を、抑制された映像で刻む技巧

『コズモポリス』は、クローネンバーグがドラマ作品群の中で挑んだ、最も“現代社会”に近い形の映画のひとつです。 富、孤独、崩壊――これらを静かな映像で語ることで、観る者に問いを残します。 次章では、残るドラマ作品をまとめた「その他の作品」を見ていきましょう。

その他の作品:多彩な視点と挑戦 🎭

ここでは、ドラマ編の枠において重要ながら「代表作」扱いとは少し異なる、クローネンバーグの多様な作品群を紹介します。 各作品はそれぞれ異なる題材を扱っており、監督が様々な方向に挑んできた軌跡を感じさせます。

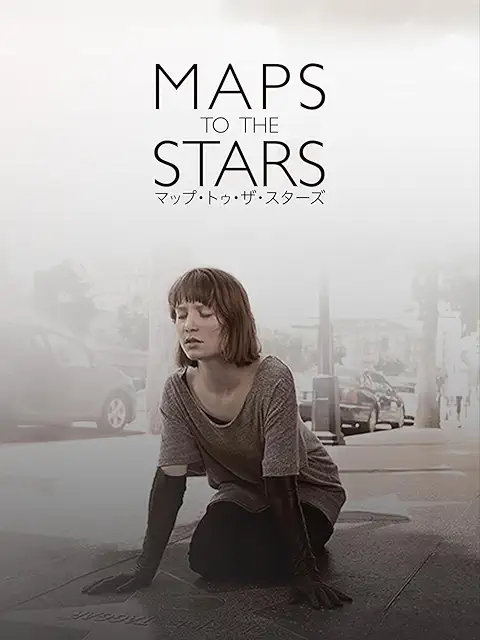

この作品は、ハリウッドという“夢の装置”の裏側を鋭くえぐるサティア(風刺)ドラマです。 ジュリアン・ムーア、ミア・ワシコウスカ、ロバート・パティンソンらが、名声・嫉妬・過去の影と格闘するキャラクターを演じます。 監督は、映画業界を象徴として、“欲望”と“自己破壊”の関係性を抉り出します。 表向きの煌びやかさの背後に、歪んだ関係性や心理的裂け目が深く横たわる構造が印象的です。

フランスの外交官と中国のオペラ歌手という、東西・性別・国籍を超える禁断の関係を描いた心理ドラマ。 映画は「真実」と「幻想」「記憶」と「欺き」といったテーマを交錯させながら、観る者を揺さぶります。 クローネンバーグは原作戯曲のスケールを尊重しつつ、自らの映像的感覚を加えて、繊細な心理空間を構築しています。

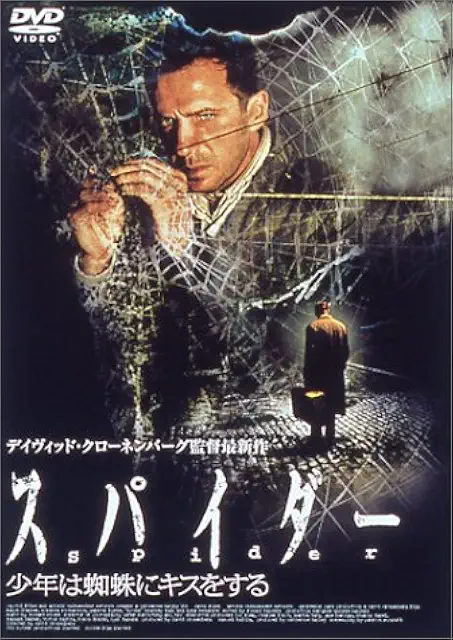

心理的に不安定な主人公が、自らの過去と向き合おうとする中で“記憶の迷宮”を彷徨います。 スリラー要素と内面劇が融合したこの作品は、狂気と正常の境界、精神の闇を映像で静かに照射します。 観る者は、主人公の視点を通じて“何が本当か”を問い続けることになります。

比較的初期の作品であり、強烈な映像で観客を揺さぶるというよりは、象徴的・実験的なアプローチが際立ちます。 まだキャリアの深みを得る前の段階ではありますが、後年のテーマにつながる“異化”や“転換”の萌芽が感じられる一本です。

・監督の他ジャンルへの挑戦:風刺・心理劇・実験映画など

・各作品が扱うテーマもさまざま:名声・性別・記憶・アイデンティティ・精神の隔たりなど

・これらの作品を通じて、クローネンバーグが“ジャンルを超えて人間を問う監督”であることが見えてきます

監督の持ち味 ✍️

デヴィッド・クローネンバーグの映画には、ジャンルを超えて通底する“監督ならではの持ち味”があります。 SF/ホラーであれ、犯罪ドラマであれ、心理劇であれ、観る者が「この監督の映画だ」と感じられる共通の映像感覚とテーマ性が存在します。 この章では、クローネンバーグ映画を形づくる核となる要素を整理し、どのようにそれが作品に影響を及ぼしているかを見ていきましょう。

多くの映画監督は観客を引き込むために“感情の揺さぶり”を重視しますが、クローネンバーグはむしろ距離を保ちつつ物語を見せることを好みます。 登場人物たちの表情や行動は過度には語られず、その“空白”や“間(ま)”が観客の想像を喚起します。 この冷静な視点が、暴力・変化・欲望など強いモチーフをより深く、あるいは不気味に感じさせるのです。 つまり、見せることよりも“見せた後の余白”を大切にする監督なのだと言えるでしょう。

彼の映画において、「身体」と「心(精神)」は決して切り離されるものではありません。 身体の異変や変形、傷、病――これらはしばしば、心の揺らぎや記憶、欲望とリンクします。 たとえば『ヴィデオドローム』や『クラッシュ』では、肉体変化が象徴的に心理や社会を語ります。 ドラマ作品でも、暴力の痕跡、過去の傷、倫理のずれといった“心の痕跡”が身体に映し出される手法が見られます。

クローネンバーグの物語には、“変化”“融合”“境界の崩壊”というモチーフが頻出します。 人間と機械、人間とウイルス、精神と身体、欲望と理性――それらの境界線を曖昧にし、揺さぶることによって、新たな視点をもたらします。 この曖昧さこそ、観客に拒否反応を起こさせる一方で、高い思考的刺激を与え続ける秘密でもあります。

彼の映画は、派手なアクションや叫び声で盛り上げるタイプではありません。 静かな場面、日常風景、控えめなカット割り、長回し、無音の時間――こうした“抑制”が、逆に登場人物の内面や物語の異変を際立たせます。 この“静→揺らぎ”の構造が、鑑賞後も観客の記憶に残る余韻を生みます。

・“見せない”“語らない”余白を活かす演出

・身体と心を重ね合わせて語るテーマ性

・境界線を曖昧にし、変化を物語の核心に据える視点

・静かな描写と抑制によって緊張感を蓄積する構造

監督の持ち味を理解することは、クローネンバーグ作品を深く味わう第一歩です。 次章では、これらの持ち味を支える“共通するテーマ”についてまとめ、彼が描き続けてきた人間像や思想を探求していきましょう。

共通するテーマは? 🧬

デヴィッド・クローネンバーグ監督の作品群を改めて振り返ると、ジャンルや題材の幅広さにもかかわらず、そこには一貫したテーマが流れています。 それは決して「単なるホラー」「単なる犯罪映画」「単なる心理ドラマ」という枠に収まらない、“人間とは何か”を問い続ける映像世界です。 この章では、彼のドラマ編(だけでなく全体の作品群)に通底する5つのキーワードを示しながら、その意味と魅力をやさしく読み解いていきます。

クローネンバーグ作品において、“身体”とはただの舞台装置ではなく、“心の状態を反映する存在”です。 痛み、傷、変形、病――それらはしばしば内面の衝突や抑圧、欲望の象徴として描かれます。例えば以前のボディホラー作品では身体そのものが異変を起こしましたが、ドラマ編でも暴力の痕跡、過去の記憶の傷、関係性の裂け目などが、身体を通じて語られています。 身体を敬遠せず、真っ直ぐに向き合うことで、観る人もまた自分自身の「心」「身体」「存在」に目を向けることになります。

クローネンバーグは科学や技術、医療、未来というモチーフをたびたび登場させます。 しかしそれは決して“技術万歳”的な描き方ではありません。むしろ、“理性・技術が人間の本質に迫るとき、失われるもの”を冷静に描いています。例えば、科学者の傲慢、技術による身体の変容、医療が抱える倫理の曖昧さ。 ドラマ作品では、暴力、家族、マフィア、アイデンティティといった“人間的な場面”が採用されながらも、その背後には常に“技術・制度・構造”が影を落としています。

多くのホラー映画では“変化”は恐怖の対象ですが、クローネンバーグにとって変化は、しばしば進化の契機でもあります。 たとえば身体の形が変わる、関係性が変わる、倫理が揺らぐ。そこには“次の段階”への移行が暗示されています。 それは必ずしも明るい未来を意味しませんが、変化を恐れずに描くことが、彼の映画に“重さ”と“深み”を与えています。

多くの登場人物が、他者とのつながりや自分自身の正体と向き合っています。 「私は誰か」「私はどこから来たのか」「私はこのままでいいのか」――こうした問いが、静かに、しかし確実に映画の底に流れています。 主人公とその身体・過去・記憶が交錯する場面では、観客もまた自分自身の存在を振り返ることになります。

クローネンバーグの映画は、答えを提示する“エンタメ”ではなく、“問いを共有する体験”です。 過度な説明は避けられ、むしろ“見せない”“語らない”ことによって、観客自身が想像し、考える場を設けています。 映像が終わったあとも、映画の余白が心に残り、自分自身の日常や身体、関係性に思いを巡らせる契機となるのです。

クローネンバーグの映画を貫くのは、「人間の進化は、内側から起きる」という思想です。 彼にとって恐怖や変化とは、他者から課せられたものではなく、“自分の中にある次の私”です。 映画を見る時、ぜひ“身体”“技術”“変化”“孤独”“問い”というキーワードを意識してみてください。

以上が、ドラマ編を含む全体を通して見えてくるクローネンバーグ作品の共通テーマです。 作品を観たあと、ただ楽しむだけではなく、「私はどう変わるのか」「私の身体と心は何を語るのか」と立ち止まる時間を持つこと――それが、彼の映画を“深く味わう”鍵となります。