『テレビの中に入りたい(I Saw the TV Glow)』は、2025年に公開された幻想的な青春ホラー映画です。 一見ホラーのようでありながら、実際は孤独・アイデンティティ・現実との向き合い方を静かに描く内省的な物語。 見終わった後に「どういう意味だったのだろう?」と考え込んでしまう人が多く、SNSでは賛否両論が大きく分かれました。 この記事では、そんな本作をネタバレありで深く掘り下げ、全体の評価・肯定的/否定的な意見・ネットの議論・印象的なシーンまでを整理して紹介します。 難解と言われる作品ですが、映画初心者の方でも理解しやすいように、ポイントを分かりやすく解説していきます。🌈✨

『テレビの中に入りたい』とは? 📺🌌

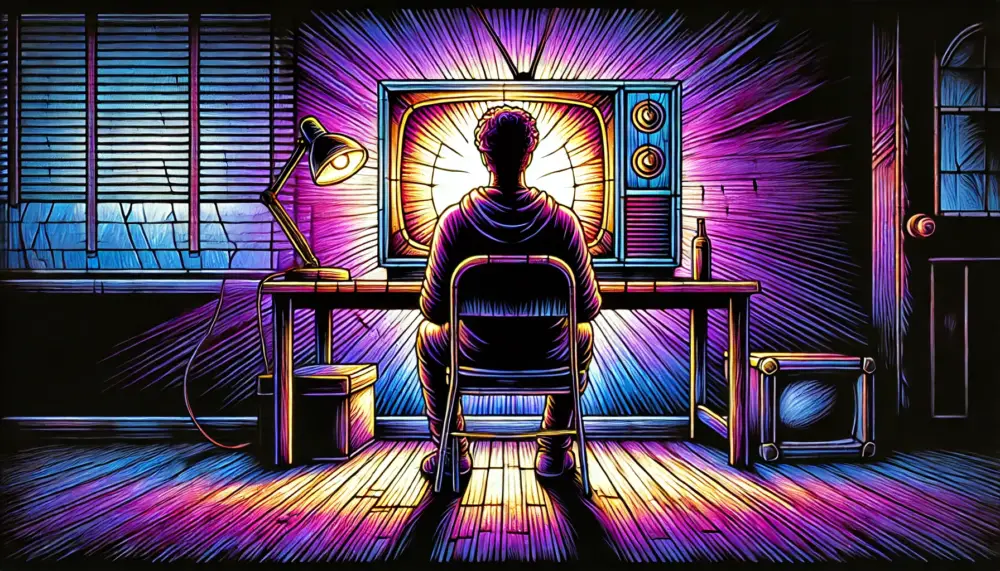

『テレビの中に入りたい(原題:I Saw the TV Glow)』は、現実と虚構、そして自己と他者の境界を見つめ直す異色の青春映画です。 物語は、90年代のアメリカ郊外に暮らす内気な少年オーウェンが、年上の少女マディと出会い、ふたりで深夜に放送されている不思議なテレビ番組「ピンク・オペーク」に心を奪われていくことから始まります。 テレビの画面の向こうには、まるで現実よりも鮮やかで、恐ろしく、そして自分の居場所のように感じられる世界が広がっていました。📺✨

オーウェンは家庭にも学校にも馴染めず、静かに孤独を抱えて生きています。ある夜、マディに誘われて観た「ピンク・オペーク」という番組が、彼の現実を少しずつ侵食していきます。 その番組は、2人の少女が闇の力と戦うファンタジックな物語ですが、放送が進むにつれて、登場人物とオーウェンたちの現実が奇妙に重なりはじめるのです。 テレビの中で起こる出来事が、現実世界にも影響を及ぼしているように感じられ、やがてオーウェンは“あちら側”と“こちら側”の区別がつかなくなっていきます。

本作の根底には、監督自身の経験が反映された「自分の居場所を探す物語」があります。 テレビの中の世界は、現実では表現できない願いや苦しみ、そして「こうなりたかった自分」を象徴する場所。 オーウェンにとってそれは逃避でもあり、同時に本当の自分を知るための鏡でもありました。 画面の光に照らされる彼の顔は、やがて「視聴者」ではなく「登場人物」として物語に取り込まれていきます。 現実とフィクションの境目が曖昧になるその描写は、まるで夢の中を漂うように静かで、不気味で、美しいのです。🌙

色彩設計と音響デザインも本作の大きな魅力です。 90年代を思わせるビデオ質感、蛍光ピンクや紫が支配するライティング、そして耳の奥で反響するようなアンビエントサウンド。 これらが融合し、まるで観客自身も“テレビの中”に吸い込まれるような没入感を生み出します。 一見ホラーのようでいて、実際には心理劇として構築されており、恐怖というより「現実の不安」を静かに膨らませていくタイプの演出です。 監督はジャンプスケアを使わず、照明や音、沈黙を武器に心を掴む手法を徹底しています。

“ホラー映画”というよりも、“成長と喪失の寓話”。 社会や家族にうまく馴染めない若者たちが、フィクションの世界で一瞬だけ輝ける──そんな切なさと痛みが描かれています。 特にマディとの関係は、友情でも恋愛でもない微妙な距離感であり、「理解されたいけれど、言葉にできない」という若者特有の葛藤を象徴しています。 観客の中には、この映画を“クィア的自己発見の物語”として読む人も多く、現代的なアイデンティティのテーマとして再評価が進んでいます。

つまり『テレビの中に入りたい』は、現実の痛みと幻想の救済が交差する、内面を描くホラーです。 ホラーの恐怖を求めて観る人には静かすぎるかもしれませんが、感情の繊細な揺らぎや、孤独と幻想の境界を味わいたい人には深く刺さる作品。 一度観ただけでは理解しきれず、観るたびに意味が変わる──そんな“再生を誘う映画”として、多くの観客を魅了しています。🌌

この作品を楽しむコツは「ストーリーを追う」よりも「感覚を感じる」こと。 光、音、沈黙、そして表情の変化を受け止めながら、“テレビの向こう側”に潜むメッセージを探してみてください。

全体的な評価まとめ 💭🌈

『テレビの中に入りたい』は、映画ファンのあいだで「ジャンルに収まらない不思議な映画」として語られています。 一見するとホラー映画のように見えますが、実際は青春ドラマ・心理劇・ファンタジー・クィア表現が緻密に重なり合った作品です。 そのため、観る人の感性や背景によって、まったく違う映画として受け取られます。 「怖くて切ない」「意味不明だけど美しい」「理解できないのに心に残る」といった感想が混在しており、まさに解釈の映画と呼ぶにふさわしい一作です。

まず多くの批評家が絶賛するのが「映像詩」ともいえる美術・照明・構図の完成度です。 監督ジェーン・シェーンブランは、現実と幻想を切り替える際のライティングを巧みに操作し、テレビの光そのものを“心の光源”として描いています。 ピンク、紫、ブルーのネオンが溶け合う画面はどこか懐かしく、そして不安を誘う。観客はまるでテレビの中の夢に取り込まれるような感覚を味わいます。 この「現実からの乖離感をデザインする」演出が、国内外で大きく評価される理由です。🎨✨

ストーリーは非常に静かで、明確な説明や結論がほとんどありません。 そのため、「意味が分からない」と感じる観客がいる一方で、「何度も観るほど深くなる」と語る人もいます。 監督は観客に“解釈する自由”を与えており、映画そのものが対話の装置として機能しているのです。 これは現代アート的な手法であり、ストレートな物語性を求める層にはハードルが高いかもしれませんが、心象描写を重視する映画ファンにとっては格別の体験になります。

例えるなら、物語を“読む”というより“感じる”。 セリフの意味よりも、沈黙の余韻や光の揺らぎに物語が宿るタイプの映画です。

ジャンルとしては「ホラー」として紹介されることが多いですが、本作の恐怖は血や叫びではなく、心の奥底にある孤独や違和感です。 主人公オーウェンが感じる“現実から浮いてしまう感覚”、他人とつながれない苦しみは、誰もが一度は経験したことのある普遍的な痛みです。 その「共感の怖さ」こそが、本作を単なるホラーではなく“内面ホラー”として成立させています。 静かな恐怖の裏には、“現実に居場所を見つけられない者たちの祈り”が漂っているのです。

評価が分かれる最大の理由は、物語が抽象的でテンポが遅く、一般的なエンタメ映画のリズムとは異なる点にあります。 しかし、そこにこそ本作の“芸術性”と“個性”が宿っています。 一般的なストーリー展開に慣れた観客には退屈に感じられるかもしれませんが、意図的に“観る者を試す”ような構成は、シェーンブラン監督の作家性そのものです。 つまり、観客に理解を強要しない、むしろ「理解できないことを受け入れる勇気」を問う映画なのです。 その姿勢が、近年のA24作品(例:『エブリシング・エブリウェア』『ミッドサマー』など)にも通じるものとして注目されています。

批評サイトの多くでは「説明不足」と「深読みの余地」を両面で指摘していますが、それはこの映画の二面性です。 監督はあえて断片的な構成をとり、時間軸や現実感を曖昧にすることで、観客が「どこまでが現実で、どこからが幻想なのか」を考えざるを得ない構造にしています。 それは同時に、「私たちは今、どんな現実を生きているのか?」というメタ的な問いでもあります。 テレビの光を見つめるオーウェンの姿は、スクリーンの前に座る私たち自身の姿でもあるのです。📺🪞

総合的に見ると『テレビの中に入りたい』は、物語の起承転結よりも感情の波や余韻を楽しむ作品です。 直線的な展開を期待すると混乱しますが、「感じること」そのものを目的として観ると、他では味わえない体験になります。 特に、孤独を抱えた人、現実に居場所を見つけられない人、何かを“見つけたい”人にとっては、強烈に刺さるでしょう。 その意味でこの映画は、癒やしと痛みが同居する“光のホラー”と言えるかもしれません。

🎧 結論として、この映画は「理解できた人が偉い作品」ではありません。 何かが胸に引っかかり、頭から離れない――その感覚こそが、この映画の真価です。

肯定的な口コミ・評価 😊

『テレビの中に入りたい』に寄せられる肯定的な声は、「感じる映画」としての強度に集まっています。ホラーとしての恐れより、孤独・同調圧力・自己受容といった普遍的な感情を静かに刺激する点が高く評価され、観終わったあとに長く余韻が残るという感想が目立ちます。以下では、とくに言及の多い“褒めポイント”をテーマ別に整理し、初めて観る人でも魅力がつかみやすいよう噛み砕いて紹介します。

ピンクや紫を基調にしたライティング、夜の闇に漂う蛍光のにじみ、古いテレビのスキャンラインを想起させる質感。これらの演出が現実と虚構の境界を視覚的にぼかし、観客をゆっくりと“向こう側”へ誘います。口コミでは「一枚絵としての美しさ」「止めても成立するコンポジション」への称賛が相次ぎ、映像詩としての完成度が好意的に語られます。

重低音のうねりや、遠くで揺れるテレビのハム音、呼吸の間合い。賑やかな音楽で煽らず、空気の振動そのものを聴かせる設計が没入感を高めます。静けさの中で小さな物音が意味を持ち、沈黙が語りだす瞬間に“心のホラー”を感じたという声が多数。

テレビに救いを求める行為は一見逃避的ですが、肯定派は「自分の輪郭を取り戻すための旅」として読み解きます。画面の向こうで輝く“理想の自分”や“言葉にできない違和感”に向き合うプロセスが胸に刺さり、痛みを経由して希望へ至る線が見えると評価されています。

主演のわずかな視線、肩の上下、唇の震え…。誇張を避けた演技が“語らない物語”を支えます。感情を爆発させる代わりに、押し殺す・飲み込む・立ち尽くすといった微細な動作で物語を動かす設計が、観客の想像力を刺激し、「自分の経験と重ねてしまう」という共鳴を生みます。

深夜帯のテレビ、郊外の量販店、学内アナウンスのこもった音。懐かしさに頼るだけでなく、記憶のノイズを物語の素材へ変換している点が高評価。レトロ演出が単なる装飾ではなく、「あの頃の自分」を呼び戻す仕掛けとして働く、と好意的に語られます。

異質感を抱える若者の視点が生む読解の広がりも、肯定派の論点。名指ししないまま差別や孤立を描く手つきが洗練され、「誰もが何かの“外側”にいた記憶」を呼び起こすと評価されています。ラベルより体験を先に置く態度が、包摂的な共感を可能にします。

肝心な部分を語らないことで、観客同士の解釈が自然発生する点も好評。「どこからが現実か」「誰の視点なのか」「番組は何を象徴するのか」――上映後の語りが楽しいという感想が多く、再鑑賞で発見が増える循環が生まれています。

ポスター、学内掲示、量販店の棚、チープな番組小道具。「安っぽさ」をあえて精巧に作ることで、テレビの世界が現実へ浸食する感覚を具体化。道具立ての説得力が、妄想でも現実でもある二重性を視覚的に支えています。

初見では流れてしまう視線の揺れ、照明の変化、小道具の配置。そうした兆しを拾い直すたびに、人物の輪郭がじわりと変わる体験が語られます。余白の多さが単なる難解さではなく、能動的な読み替えの楽しさへ転換されている点が支持を集めています。

叫びや血飛沫ではなく、「生きづらさ」という普遍的な不安をじわじわと可視化する作風が、近年の気分に合っているという意見も。恐怖=暴力ではなく、恐怖=共感へ接続するアプローチが“新鮮で優しい”と評価されています。

光と色の詩情 音と沈黙の演出 自己発見の寓話性 俳優の微細な演技 90年代記憶の活用 多層的な読解と再鑑賞

物語の“分かりやすさ”よりも、感じ取ることの豊かさを価値とみなす人たちが、この作品を強く支持しています。静かに寄り添い、ゆっくり沁みるタイプの映画――それが肯定的な口コミの共通項です。🌌

否定的な口コミ・評価 💭⚠️

一方で、『テレビの中に入りたい』はその抽象的で詩的な作風ゆえに、「難解すぎる」「退屈」「感情移入しづらい」という声も少なくありません。 ホラーを期待して観た観客からは「怖くない」「ジャンル詐欺」といった意見も見られ、作品の狙いと受け手の期待がすれ違った部分もあるようです。 以下では、代表的な否定的な意見と、その背景にある“感じにくさ”の要因を整理します。

もっとも多い批判は「何が現実で何が幻想か分からない」「説明がなさすぎて置いてけぼり」というもの。 物語が断片的で、視点の切り替えも明示されないため、感情の流れを追いづらいという指摘があります。 シンボルや暗示が多く、ひとつの出来事を複数の意味で読める一方、それを“観客まかせ”にしすぎているという印象を持つ人もいます。

静寂を重視した演出が特徴の本作ですが、それを「間延び」「退屈」と感じる人も多いです。 ほとんどのシーンで登場人物が少なく、会話も最小限。物語を動かす要素が乏しく、感情の起伏がないまま時間が進むという印象を受けたという声が目立ちます。 特に中盤は、映像の美しさに比してストーリーが停滞していると感じる観客が少なくありません。

「ホラー映画だと思って観たら全然怖くなかった」という感想も多く見られます。 血やジャンプスケアがほぼなく、恐怖演出が心理的・抽象的であるため、エンタメ的な恐怖を期待した層には物足りなさを感じさせました。 一方で“心の不安”を描く心理劇としては評価されており、ホラーの定義のズレが否定的な印象につながったともいえます。

主人公オーウェンの内面描写が抑制されすぎて、感情移入しづらいという意見も。 演技は繊細でリアルだが、セリフや行動の動機が読み取りにくく、登場人物の目的が見えないと感じる人もいます。 特に終盤、現実と幻想の境界が完全に曖昧になる場面では、「何を象徴しているのか分からない」と戸惑う観客も。

一部の批評家は、映像的な実験性が強すぎると指摘。 「アート性に寄りすぎて、物語としての説得力が薄い」「監督の世界観に観客が付き合わされる感じ」といった声もあります。 特に終盤のモンタージュや象徴的イメージは、意味よりも感覚に訴える構成のため、理解より“置いてきぼり感”が残るという評価。

ラストシーンでは「テレビの中に入る=死の比喩なのか?」「自己受容の象徴なのか?」など、明確な答えが提示されません。 監督の意図的な“曖昧さ”を魅力と捉えるか、説明不足と感じるかで評価が大きく分かれます。 SNSでは「解釈を投げっぱなしにされる感じ」「考える余白が多すぎて疲れた」というコメントも散見されました。

本作のテーマは「現実逃避」「孤独」「喪失感」といった心理的に重い要素が中心。 カタルシスや救いが乏しく、観賞後に「心が沈む」「暗い気持ちが残る」という感想もあります。 気持ちの整理を求める観客にはややハードで、観るタイミングを選ぶ作品といえるでしょう。

💡 まとめ:

否定的な口コミの多くは、テンポ・構成・理解度といった“鑑賞のしやすさ”に関するものです。

一方で、これらの要素は作品の個性と表裏一体であり、「合わない」=「出来が悪い」ではないという点も重要。

本作は万人向けの娯楽映画ではなく、“静かに感じ取る体験”を求める人向けの映画といえます。🌙

ネットで盛り上がったポイント 🔥📺

『テレビの中に入りたい』は、上映直後からSNSや映画ファンのあいだで多くの議論を呼びました。 特にTwitter(X)やRedditでは、特定のシーンやセリフ、そして象徴的な小道具をめぐって“考察合戦”が起こり、ひとつのカルチャー現象として注目されています。 以下では、ネット上でとくに盛り上がった5つの話題を詳しく解説します。

劇中の架空TV番組「ピンク・オペーク」は、作品全体の象徴として最も多く議論されました。 「なぜこの番組だけが現実とリンクするのか?」「オーウェンたちは本当にその世界に行ったのか?」――SNS上では数百件に及ぶスレッドが立ち、考察が展開。 多くのファンが、番組=現実逃避/希望の投影/死後の世界など複数の読み方を提示しています。 Redditでは、特定の回の内容が現実の登場人物の行動と一致していることを指摘する投稿が拡散され、まるで謎解きのような盛り上がりを見せました。

“テレビの中に入りたい”というタイトルそのものが、観客の解釈を刺激しました。 ある人は「現実逃避の比喩」と捉え、別の人は「自己発見の象徴」と読み解きます。 「テレビ=現実の外」「中に入る=殻を破ること」とするポジティブな読みもあり、 一方で「消える」「現実から脱落する」というネガティブな読みも存在。 ネットでは「入る=死」「入れない=生」といった二元論的な分析も話題になりました。

ネオンカラーの照明、蛍光ピンクの霧、ゆがむテレビ画面――これらの象徴的映像がSNSで拡散され、“ビジュアルで語るホラー”として称賛を集めました。 一部のユーザーは、画面のノイズや光の点滅に特定のモールス信号的リズムを見つけたと投稿し、それが話題に。 映像そのものが暗号のように読まれ、スクリーンショット単位で解析するファンが続出しました。

ふたりの関係を「友情」「恋愛」「憧れ」「鏡像」など、どう定義するかが議論の的に。 特にマディの失踪以降、オーウェンがどのように現実を保っているのかが曖昧であるため、 「マディは本当に存在していたのか?」「彼女は彼の心の中のもう一人の自分では?」といった考察が拡散されました。 YouTubeのレビュー動画では、彼らを“互いの中に宿る可能性”として描く構造を指摘する声もあり、心理的ホラーとしての深読みが盛り上がっています。

監督自身がトランスジェンダーであることから、作品全体をアイデンティティの寓話として読む声が多数。 テレビの光を「自分を見つける手段」として肯定的に解釈する意見があり、 “中に入る”ことを「社会に適合しない自分が、別の世界で息をすること」と読み取る分析も。 この視点は海外メディアでも大きく取り上げられ、クィア・シネマの新潮流として紹介されました。

一度観ただけでは理解しきれない構成から、“何度も観て考察を深める”ファンが急増。 映画ファンのあいだでは「3回目でようやく繋がった」「最初に違和感だった演出が意味を持った」といった再鑑賞報告がトレンド化。 その結果、海外では“TV Glow Club”というオンラインフォーラムが誕生し、 各シーンの意味や色彩設計を分析する投稿が連日続いています。 作品を“共同体験として再構築する文化”が生まれつつあるのです。

ラストシーンでオーウェンがどこにいるのか――現実かテレビの中か、それとも心の中か。 この問題は最も白熱した論点であり、X上では上映週末に「#テレビの中に入りたい考察」がトレンド入りしました。 解釈は大きく二分されます: ①現実を捨てて“光の世界”へ行った vs. ②幻想を壊して現実を受け入れた。 どちらの読みも成立する構成のため、公式の明言がないことが議論を加速させました。 “答えがないから語り続けられる”――それが本作の強さであり、ファン同士の交流を生み出しています。

🌟 総括:

ネット上の盛り上がりは、単なる感想共有を超えて、「観客が作品を育てていくプロセス」として展開しました。

『テレビの中に入りたい』は観て終わる映画ではなく、観たあとに語り合い、再構築される映画。

その“終わらない物語性”こそが、現代的なカルト的人気の理由といえるでしょう。💬✨

疑問に残るシーン 🤔🌀

『テレビの中に入りたい』は、観る者の感性に委ねられた部分が多く、明確な答えを提示しない構造が特徴です。 そのため、初見では理解しづらい場面や「これ、どういう意味だったの?」と感じる瞬間がいくつもあります。 以下では、SNSやレビューで特に多く語られた“疑問に残るシーン”をピックアップし、考え方のヒントを添えて紹介します。

もっとも多く議論されたのが、ラストでオーウェンがテレビの光に包まれるシーン。 彼は本当に“テレビの中”に入ったのか、それとも幻覚を見ているのか――。 一部の観客はこれを「死の比喩」と捉え、別の解釈では「自己受容の象徴」とされています。 現実世界の閉塞から逃れるために選んだ“もう一つの現実”なのか、それとも内面的な再生なのか、答えは観客に委ねられています。

番組の中で戦う二人の少女は、現実の登場人物とリンクしているように描かれています。 一説では、マディとオーウェンの“理想化された姿”であり、彼らが現実で果たせなかった自由や自己表現の象徴と考えられます。 つまり、彼女たちは実在の人物ではなく、「もし自分たちが勇敢だったら」という願望の投影。 画面の中で戦う彼女たちは、現実では抑圧されている感情そのものを体現しています。

物語後半では、マディが現実世界から姿を消し、オーウェンだけが彼女の記憶を持ち続けています。 これにより観客の間で「マディは実在したのか、それとも彼の心が作り出した存在なのか?」という疑問が浮上しました。 精神的なつながりの象徴、あるいはオーウェン自身の分身として解釈されることも多く、“彼の中のもう一人の自分”説が広く支持されています。

本作では時間軸が頻繁に曖昧になります。 シーンが突然切り替わり、登場人物の年齢や場所が変わるため、「いつの出来事なのか」が分からなくなる構成です。 これは監督が意図的に採用した“記憶の流れで構成された物語”であり、論理的な時間よりも“感情の連続性”を優先しています。 そのため、時系列を追おうとすると混乱しますが、感情の起伏を中心に観ると物語がスムーズに感じられるでしょう。

劇中でテレビから流れるノイズやリバーブ音は、単なる背景音ではなく、オーウェンの精神状態の変化を表す要素です。 特に後半で音が歪み始める場面は、彼が現実と幻想の境界を見失っていく合図。 ファンの間では、この音を「彼の心拍」や「記憶の再生音」と解釈する声もあり、聴覚的なメッセージとして機能しています。

中盤に登場する“何もない白い部屋”は、オーウェンが現実を失った象徴的な場所。 美術的にはシンプルですが、心の空白=存在の不安を視覚化しています。 ここで映るテレビの光は唯一の「外界」として描かれ、彼にとって世界とつながる最後の手段となっています。 そのため、このシーンは「人が現実を失う瞬間」のメタファーとして非常に重要です。

オーウェン以外の登場人物が番組「ピンク・オペーク」を忘れている点も多くの観客を困惑させました。 これは単なるSF設定ではなく、“現実の共有が崩れた世界”を表しています。 彼はもはや他人と同じ現実を見ておらず、自分だけのスクリーンの中で生きている。 その孤独こそが、映画全体のテーマ「見られること/理解されないこと」を象徴しているのです。

🎬 まとめると―― 本作が提示する“疑問”は、解くためのパズルではなく、感じ取るための鏡です。 ラストをどう解釈するかは自由であり、むしろその迷いこそが映画体験の一部。 “分からない”という感情を楽しめる人ほど、この作品の魅力を深く味わえるでしょう。🌌

考察とまとめ ✍️🌙

『テレビの中に入りたい』は、一見すると幻想的で難解な作品ですが、よく見ると人間の“現実との付き合い方”を描いた物語であることが分かります。 この章では、映画を通して浮かび上がるテーマや象徴を整理しつつ、作品全体を貫くメッセージを考察します。

物語の中で、テレビは単なる機械ではなく「自分を映し出す鏡」として描かれます。 オーウェンがテレビを見つめる姿は、観客がスクリーンを見つめる姿と重なり、「見ているつもりが、いつの間にか見られている」という関係の転倒を示しています。 テレビの光は、外界との接続点であり、同時に孤独を包み込むシェルターでもあるのです。 現代の私たちも、スマホやSNSを通じて“スクリーンの向こうの自分”と対話しています。 この作品は、まさにその延長線上にある現代の鏡像劇といえるでしょう。

監督ジェーン・シェーンブランは、自身のトランスジェンダーとしての経験を背景に、「生まれ変わる痛み」を描いています。 “テレビの中に入りたい”という願いは、現実で居場所を見つけられない人々の叫びであり、 同時に「本当の自分になりたい」という希望の表現でもあります。 オーウェンが幻想の世界へ引き込まれていく過程は、自己否定から自己受容へ向かう心の変化の比喩。 つまり、恐怖の物語でありながら、変化を受け入れる勇気の物語でもあるのです。

本作では、どのシーンが現実で、どこからが幻想なのかが最後まで判然としません。 しかしその曖昧さは、監督の作為ではなく、「人間が感じる現実とは何か」を問うための構造です。 私たちは、夢や記憶、欲望といった“内なる映像”をも現実の一部として生きています。 この映画は、その境界を壊すことで、「現実とは体験の総称なのだ」という哲学的な視点を提示しているのです。

多くの映画は「謎を解く」ために存在しますが、本作はむしろ「謎を残す」ために作られています。 すべてを説明してしまえば、観客の想像力は働きません。 この映画の価値は、理解を超えて心に残る“感触”や“違和感”にあります。 観る人の人生経験や感情の深度によって、意味が変化する“可変型の物語”。 そのため、時間が経ってからもう一度観ると、まったく違う印象を受けることもあるのです。

最終的にオーウェンが選んだのは、完全な逃避でも勝利でもなく、“痛みを抱えたまま生き続ける”という選択。 それは、誰もが避けて通れない現実との共存のかたちです。 この映画は、希望を派手に描かず、むしろ静かに「それでも生きていくしかない」という真理を提示します。 だからこそ、観終わったあとに残るのは恐怖ではなく、不思議な温かさなのです。 テレビの光が彼を包む瞬間、それは世界からの隔絶ではなく、やっと自分を許せた証かもしれません。

『テレビの中に入りたい』は、商業映画とアート映画の中間に立つ挑戦的な作品です。 大衆的なエンタメではありませんが、感情や感覚で観るタイプの映画が評価される流れを後押ししました。 同時に、SNS時代における“視聴と自己表現の関係”を描いた点で、今後の映画文化に大きな影響を与えると考えられます。 スマホを覗き込む私たちが、どこかでオーウェンと同じ行為をしている――その気づきこそが、この作品の現代性なのです。

💡 総括:

『テレビの中に入りたい』は、孤独・憧れ・自己発見・再生をめぐる精神世界の旅。

物語の“難解さ”はむしろ、観客が自分自身の心を覗き込むための装置です。

恐怖と希望が共存するこの世界で、私たちはどちらを選び、どこに立つのか――。

それを問いかける静かな鏡のような映画でした。📺✨