本記事では、そんなエドガー・ライト監督の代表作を振り返りながら、 2026年1月30日に日本公開予定の最新作『ランニング・マン』の見どころを徹底解説します。 映画初心者でも理解しやすいように、ストーリーはすべてネタバレなしで紹介。 「なぜ彼の映画は観ていて気持ちいいのか?」「どんなメッセージが隠されているのか?」 その秘密を、わかりやすく丁寧に解説していきます。

記事の後半では、『ランニング・マン』のあらすじやテーマ、そして 過去作との繋がりについても詳しく紹介します。 読み終えたころには、きっとエドガー・ライトという監督の“リズム感”にハマっているはずです。 劇場での予習にもぴったりの内容ですので、ぜひ最後までご覧ください。✨

🎬 エドガー・ライト監督とは

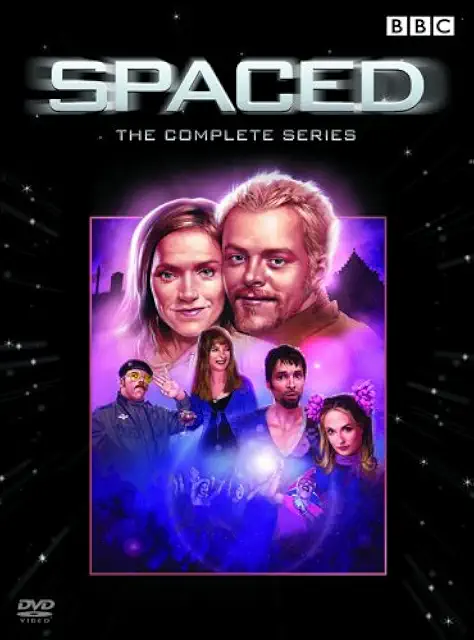

イギリス出身の映画監督 エドガー・ライト(Edgar Wright) は、1974年生まれ。 幼いころから映画やコメディ、アニメに夢中になり、16歳で短編映画を撮り始めました。 学生時代には映像制作を独学で学び、テンポの速い編集やユーモアを活かした作風で注目を集めます。 その後、テレビシリーズ『SPACED〜俺たちルームシェアリング』(1999-2001)を手がけ、 ポップカルチャーを自在に取り入れる“オタク的映像センス”で一躍人気クリエイターに。 これが後の代表作の基盤となりました。

ライト監督の最大の特徴は、映像と音楽のリズム感にあります。 例えば『ベイビー・ドライバー』(2017年)では、登場人物の動きや銃声が音楽のテンポに完璧に同期。 観ているだけで“踊るような映画体験”が味わえます。 さらに『ショーン・オブ・ザ・デッド』(2004年)では、ゾンビ映画にコメディを融合させ、 “笑えて怖い”という新ジャンルを生み出しました。 ジャンル映画を愛しながら、そのルールを壊して新しいリズムを作る——これこそライト流の魔法です。

また、彼の映画にはどれも日常の中に非日常が入り込む瞬間があります。 ただの青年が突然ゾンビと戦う、昔の仲間と飲み歩いていたら世界の終わりに遭遇する…。 そんな突拍子もない展開でも、キャラクターのリアルな会話や人間臭さがあるから、観る人は自然に物語へ引き込まれます。 ライト監督の作品は、単なる“奇抜なアイデア”ではなく、人間ドラマと笑いのバランスが絶妙なのです。

彼のキャリアを代表する6本を挙げるとすれば、以下の作品たち。 どれも異なるジャンルながら、どこか“エドガー・ライトらしさ”が漂います。

どの作品もジャンルは違いますが、共通して感じられるのは映像のリズムと遊び心。 たとえば『ホット・ファズ』の高速モンタージュや、『スコット・ピルグリム』のコミック的なカット割りなど、 彼の映画は1秒もムダがなく、すべてが音楽のように構成されています。 観る人は「映画というよりライブパフォーマンスを体験している」ような感覚になるのです。

こうしたスタイルは、彼が幼少期に観たアニメ、TV、ゲーム文化から強く影響を受けています。 そのため、映像のテンポ感やギャグの間合いが自然と“現代的”で、映画に不慣れな人でも直感的に楽しめるのが特徴。 彼の作品をひとことで言えば、「リズムで語る映画」。 セリフを理解しなくても、テンポと音の気持ちよさで物語が伝わってくるのです。

今やライト監督はハリウッドでも最も個性派の一人とされ、ファンも多く、 世界中で“エドガー・ライト節”と呼ばれるスタイルを築き上げました。 コメディ、アクション、ホラーを自由に行き来しながら、 いつもどこかに「人間の弱さと希望」を描く——そんな監督です。🌍🎥✨

🎞️ 監督の持ち味

エドガー・ライト監督の作品をひとことで表すなら、「リズムとユーモアで動く映画」です。 彼の映画は、まるで音楽のようにテンポがあり、カットの切り替えやキャラクターの動きがリズムに乗っています。 そのため観ていて気持ちよく、ストーリーを“感じる”映画体験が味わえるのです。 特にセリフや効果音、BGMのテンポを画面の動きとシンクロさせる演出は彼の代名詞ともいえます。

ライト監督は「音」で物語を語ることを得意としています。 例えば『ベイビー・ドライバー』では、車のドアが閉まる音、銃声、タイヤのスリップ音さえも音楽のリズムに合わせて編集されています。 これは偶然ではなく、脚本の段階から楽曲を決めて撮影するという綿密な設計によるもの。 結果として、観る人はまるでミュージックビデオの中に入り込んだような感覚になります。 音楽を“聞く”映画ではなく、“体で感じる”映画──それが彼のスタイルです。

ライト作品の編集はとにかくテンポが良く、不要な間を極限まで削ぎ落としています。 登場人物の動作やカメラのパン、物音までもがカットごとのリズムとして設計されており、 その流れるようなテンポはまるで“映像で刻むビート”。 特に『ホット・ファズ』や『ショーン・オブ・ザ・デッド』では、 何気ない日常の場面も、音とテンポで面白く見せる“編集ギャグ”が炸裂します。 普段映画をあまり見ない人でも、「なんかテンポが気持ちいい」と感じる理由はここにあります。

監督のもう一つの特徴は、異なるジャンルを自由に混ぜるセンス。 ゾンビ映画にラブコメを掛け合わせたり、警察アクションに風刺コメディを足したり、 まるでジャンルの“実験室”のように作品を作ります。 しかしその結果生まれるのは、実験的ではなくとても観やすいエンタメ映画。 これは、どんなに奇抜な設定でも“人間ドラマ”を中心に置いているからです。 彼の映画に出てくる登場人物は、誰もが悩み、焦り、笑い、失敗する。 だからこそ観客は自然に感情移入できるのです。

ライト作品には、一度観ただけでは気づかない小ネタがたくさん隠れています。 例えばセリフの伏線、背景の看板の意味、映像のリズムに隠されたジョーク…。 それらを見つけることで、2回目・3回目の視聴も楽しくなる構造です。 まるで“間違い探し”のように、映像のすみずみまで遊び心が詰まっています。 映画ファンの中では「エドガー・ライトの作品は1回で終わらない」と言われるほどです。

テンポの速さやスタイリッシュさだけでなく、ライト作品にはいつも優しさと温度があります。 どんなにド派手なアクションでも、中心には“人と人の関係”が描かれています。 主人公が失敗し、仲直りし、再び立ち上がる──そうした小さな人間ドラマが、 コメディの笑いと同じくらい大切にされているのです。 だからこそ、彼の映画は「派手だけど、どこか温かい」と多くのファンに愛されています。

🚗🎧 ベイビー・ドライバー(2017年)

Amazonでチェック

Amazonでチェック 天才的な腕を持つ若き逃走ドライバー、通称「ベイビー」。幼い頃の事故の後遺症で耳鳴り(ティンナイタス)を抱える彼は、常に音楽を聴くことで集中力を研ぎ澄まし、強盗団の逃走を完璧にこなしてきました。借りを返すために危険な仕事に手を貸す彼は、やがてダイナーで出会ったウェイトレスのデボラに心惹かれ、犯罪の世界から抜け出す決意を固めます。ところが、組織の首謀者ドクは簡単には解放してくれません。次の“仕事”に引き戻されるなか、音楽とハンドル、そして大切な人を守るために、ベイビーは自分の生き方を選ぶことになります──。

- 音と動きの完全シンクロ:アクセル、ドアの開閉、銃声、視線の動きまでがビートに合い、“音楽で走る映画”を体感できます。

- カーチェイスの“気持ちよさ”:派手なCGに頼らず、ライン取り・減速・加速のリズムで魅せるから、車に詳しくなくても爽快。

- 等身大の恋と再出発:犯罪映画でありながら、中心にあるのは“まともに生きたい”という素直な想い。感情の軸がぶれないので観やすいです。

- キャラクターの掛け合い:ベイビー、デボラ、ドク、仲間の面々が軽妙な会話で物語を前へ押し出すのも楽しいポイント。

本作は、エドガー・ライトの持ち味である“リズムで語る演出”をフルスロットルで味わえる一本です。脚本段階で楽曲選定が進み、シーンの動作や編集のタイミングが曲の拍に合わせて設計されています。これにより、観客はセリフよりも前に体で物語を理解できます。また、主人公の耳鳴りという設定は、音楽が“趣味のBGM”ではなく生きるための道具であることを示し、音楽と物語を強固に接続。さらに、犯罪ジャンルのスリルに、ピュアなロマンスと成長物語を重ねることで、幅広い観客に届く普遍性を獲得しています。

| ポイント | 観方のコツ |

|---|---|

| オープニングの一連の動き | 街の看板、歩行者、車線変更など背景の細部までビートに同期。ミュージックビデオのような作りを探してみて。 |

| 車の“減速”と“間” | スピードだけでなく、減速や静けさも演出の一部。緩急があるからこそ、次の加速が気持ちいい。 |

| ベイビーの視線と手元 | ハンドル、iPod、サングラスなどの手元の所作に注目。キャラの心理とテンポが見えてきます。 |

| デボラの存在感 | “逃げ出したい”気持ちを言葉にしてくれる希望の象徴。二人の会話の“間”も音楽の一部のように設計。 |

- おすすめ:テンポの良い映画が好き/音楽映画に惹かれる/車に詳しくないがアクションは楽しみたい/恋とスリルを一緒に味わいたい。

- 気になるかも:音が苦手な人は少し音量を下げて視聴。“音で語る”作品なので、静かな映画を求める人にはやや刺激的に感じる場合も。

Tip:イヤホンや良いスピーカーで観ると“シンクロの快感”が一段とわかりやすくなります。🎧

『ベイビー・ドライバー』は、音楽と映画を完全融合させた疾走系クライム・エンタメ。 ストーリーの軸はシンプルで、映画に不慣れでも直感的に楽しめます。 そのうえで、音・編集・動きの精密さに気づくほど、何度でも発見が増える一作です。🚦🎶

💄🕯️ ラストナイト・イン・ソーホー(2021年)

Amazonでチェック

Amazonでチェック ファッションデザイナーを夢見る少女エロイーズ(エリー)は、地方からロンドンのデザイン学校に進学します。 忙しい都会生活になじめず、孤独を抱えた彼女は下宿先で眠るたび、1960年代のソーホー地区にタイムスリップする夢を見るようになります。 そこでは、華やかな歌手志望の女性サンディがまばゆいナイトクラブの世界で輝いていました。 しかし、夢の中のサンディの運命が徐々に暗い方向へ進むと、エリーの現実にも奇妙な影が忍び寄り始めます。 現実と幻想が交錯し、過去の罪が浮かび上がる――“夢の街ロンドン”の裏側を描くサイコスリラーです。

- 色彩と照明の演出:ネオンライトやミラーの反射が夢と現実の境をぼかし、まるで“動く絵画”のような映像世界を生み出しています。

- 60年代ロンドンの再現:音楽・ファッション・建築が精巧に再現され、当時の華やかさと退廃の両面を映し出します。

- 心理的ホラー要素:恐怖の対象は幽霊ではなく、人間の心の中に潜む“罪”と“後悔”。観る人の想像力を刺激するスタイルです。

- 女性の視点:夢を追う女性たちの希望と傷を重ね、スリラーでありながら感情的にも深い余韻を残します。

本作は、それまでのライト作品とは少し違い、ホラーとサイコロジカルな心理描写を重視しています。 しかし、リズムの良い編集や音楽の活かし方は健在です。 1960年代のクラブミュージックと現代の環境音を交錯させ、音の変化で時代を行き来させる演出は圧巻。 さらに、色彩や鏡の使い方を通して“二重構造の世界”を映し出す映像表現もライトらしい巧みさ。 彼の得意な「映像で感情を表す」手法が、ホラーでもドラマでも見事に通用しています。

- ストーリーを追うより“雰囲気”で楽しむ:細かな謎解きにこだわらず、光と音の演出を感じ取るのがおすすめです。

- 背景の対比を探す:夢の中の60年代の華やかさと、現実の暗いロンドンの違いが象徴的に描かれています。

- 主人公の視点に寄り添う:カメラの動きが常にエリーの感情を映しており、観客も“彼女の体験者”になれます。

Tip:照明や音に敏感な人は明るい部屋で観ると恐怖感が和らぎ、物語の美しさをより味わえます。💡

『ラストナイト・イン・ソーホー』は、夢と現実、過去と現在、憧れと苦悩という相反するテーマを、幻想的な映像で織り上げた物語です。 1960年代の光の裏には、女性たちの抑圧や犠牲が潜んでいた――という社会的メッセージも読み取れます。 エドガー・ライトはこの作品で、単なるスタイリッシュな監督から心理を描く作家へと一歩進化したといえるでしょう。

『ラストナイト・イン・ソーホー』は、美しさと恐怖が同居する夢のような映画。 音・色・光を使って“心の闇”を描く、エドガー・ライトの新境地です。 普段スリラーを観ない人でも、映像と音のアートとして楽しめます。🕯️✨

🧟♂️🎯 ショーン・オブ・ザ・デッド(2004年)

Amazonでチェック

Amazonでチェック ロンドンで平凡な毎日を送る家電店員のショーン。 恋人には呆れられ、仕事にもやる気がなく、親友のエドとゲーム漬けの日々。 そんなある朝、街に“いつもと違う静けさ”が訪れます――人々が次々とゾンビ化していたのです! 混乱の中でショーンは恋人や母親を救うべく、パブ「ウィンチェスター」へ向かうことを決意。 だらしない青年がゾンビパニックを通じて少しずつ成長していく姿を、笑いと恐怖で描く異色のコメディ・ホラーです。

- “ホラーなのに笑える”新感覚:ゾンビ映画の緊張感を保ちながら、登場人物の間抜けな行動や皮肉を交え、絶妙なコントラストを生み出しています。

- テンポ抜群の編集:パンチラインのようにリズミカルなカットが続き、ホラー初心者でも飽きずに楽しめます。

- キャラクターの人間味:ショーンの「情けなさ」が逆に共感を呼び、観客も一緒に応援したくなる構成です。

- 日常が崩壊する瞬間のリアルさ:ニュースや通行人の様子で“世界の終わり”をじわじわ感じさせる手法が見事。

『ショーン・オブ・ザ・デッド』は、エドガー・ライトの名を世界に知らしめた出世作。 ゾンビ映画という定番ジャンルに英国流の風刺と日常のユーモアを融合させ、 これまでにない“観ていて楽しいホラー”を実現しました。 カメラワークや効果音もまるで音楽のようにリズミカルで、 後の『ホット・ファズ』や『ベイビー・ドライバー』へ続く“リズム演出”の原点がここにあります。 さらに、ゾンビを社会風刺の象徴として描く構成は、シリアスと笑いを両立させる監督の手腕を見せつけます。

- ホラーが苦手でもOK:怖さよりも笑いのテンポが強く、驚かせる場面も“ギャグ的演出”で和らげられています。

- 人間ドラマに注目:ショーンと母親、恋人、親友の関係が物語の中心。ゾンビはあくまで“人生を変えるきっかけ”。

- 伏線と繰り返し演出:序盤の日常シーンが、後半で“ゾンビ版”として繰り返されるのも見どころ。観返すと発見が増えます。

Tip:BGMの選曲にも注目。70~80年代のポップスがゾンビ退治のBGMになる瞬間は必見です🎵

本作の核にあるのは「大人になりきれない人間の再生」。 ゾンビ化は社会や人間関係の停滞の象徴として描かれ、 ショーンの成長は“日常を取り戻す力”として重ねられています。 ライト監督はホラーという形式を通じて、笑いながらも人生の痛みを見つめる物語を作り上げました。

『ショーン・オブ・ザ・デッド』は、笑って怖くてちょっと切ない“ゾンビ×青春”映画。 ホラー初心者でも安心して観られる傑作で、エドガー・ライト作品の原点ともいえる一作です。🧟♂️🍻

🍻🌍 ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!(2013年)

Amazonでチェック

Amazonでチェック かつて“伝説の飲み歩き”を共にした5人の男たち。 その中心にいたゲイリー・キングは、青春の栄光に取り残されたまま大人になりきれずにいました。 20年後、彼は仲間たちを無理やり集め、故郷の町で12軒のパブをはしごする“伝説の夜”を再現しようとします。 しかし、思い出の街はどこかおかしい――人々の様子が不自然で、町全体に不気味な秘密が潜んでいたのです。 酔っ払いの同窓会はやがて、人類の存亡をかけた大事件へと発展していきます。 酒と友情とSFパニックが交錯する、ライト監督らしいハチャメチャな冒険コメディです。

- コメディ×SFの絶妙な融合:笑いながらも、急にSF的展開に突入する構成が見事。予測不能のテンポがクセになります。

- 友情ドラマの厚み:バカ騒ぎの裏にあるのは「もう一度青春を取り戻したい」という切実な願い。笑いの中に人生のほろ苦さが潜みます。

- アクションの面白さ:泥酔状態での格闘シーンや集団戦は、ライト監督らしいカット割りの速さとユーモアに満ちています。

- イギリス的風刺:社会の同調圧力や大人になることの意味を、軽妙に風刺する脚本の深さにも注目です。

本作は『ショーン・オブ・ザ・デッド』『ホット・ファズ』に続く「コルネット三部作」の最終章。 シリーズ共通の俳優コンビサイモン・ペッグ&ニック・フロストが再び主演し、友情と皮肉が絶妙なバランスで描かれます。 ライト監督特有のスピーディーな編集と、ギャグの間合いの精密さが健在。 日常の中に突如“非日常”が現れる構成も、監督の代名詞です。 そして何より、「大人になってもまだ迷う人間」への共感を優しく描く点が、観る人の心を掴みます。

- テンポで楽しむ:シーンの切り替えやBGMが軽快なので、細かい設定が分からなくても流れに乗って観るだけでOK。

- キャラクターの変化を見る:ゲイリーたち5人の関係性が少しずつ変わっていく過程に注目。

- SF展開の象徴を探す:町の人々の行動や光の演出には“正体のヒント”が隠れています。

Tip:前2作を知らなくても楽しめますが、『ショーン・オブ・ザ・デッド』『ホット・ファズ』を観ておくと小ネタがより深く理解できます🍻

『ワールズ・エンド』は、単なる“飲み歩き映画”ではありません。 ライト監督はこの物語を通して、「大人になるとは何か」というテーマに向き合います。 過去の栄光にしがみつくゲイリーと、現実を生きる仲間たち――。 その対比の中で、「変わること」と「変わらないこと」の尊さをユーモラスに描いています。 最後には意外な形で“世界を救う”展開が待ち受けており、笑いながらも胸が熱くなる作品です。

『ワールズ・エンド 酔っぱらいが世界を救う!』は、笑い・友情・SFが融合した大人のための冒険映画。 過去と現在の自分に向き合う勇気をくれる、エドガー・ライト流“青春の最終章”です。🌍🍻

🎮💘 スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団(2010年)

Amazonでチェック

Amazonでチェック トロントに住むベーシストのスコット・ピルグリムは、フワッと現れた謎めいた女性ラモーナにひと目惚れ。 しかし彼女と付き合う条件は、“ラモーナの邪悪な元カレ軍団(7人)を全員倒すこと”。 音楽ライブはいつの間にかバトル会場へ、日常会話はコンボの合図へ。 コミック的なエフェクト、スコア表示、1UP、効果音の文字など、世界はゲームのように動き出します。 スコットは恋と自己成長のため、笑って戦って、自分と向き合うことになるのです。

- 映像が“遊ぶ”:パンチと同時に「POW!」と文字が飛び、ギターのコードがビームに。映画なのに、ゲームをプレイしている気分に。

- テンポが心地よい:会話、カット、音楽が同じリズムで進むので、複雑な設定がなくてもノれる。

- 恋愛の“あるある”を大真面目に:嫉妬、未練、自己嫌悪――誰もが持つ感情を、コミカル&ビジュアルで表現。

- バンドサウンド:ベース・ギターが物語の推進力。ライブシーンはそのままアクションに変換され、観客のテンションを上げます。

本作は、ライト監督のリズム編集×ポップカルチャー引用が全編で炸裂する代表作。 台詞の“間(ま)”、足音、ドアの開閉、視線の移動までが音楽の拍にぴったり合い、画面は常に踊っています。 さらに、ゲームUIのようなゲージやスコア、漫画のコマ割り的な画面分割が混ざり合い、“現実と記号のミックス”が生きた感情に直結。 つまり、見た目のギャグで終わらず、スコットの幼さ・成長の痛みがビジュアルとして理解できる作りです。

| チェックするところ | 観方のコツ |

|---|---|

| “元カレボス”の個性 | それぞれがラモーナの過去の章。スコット自身の未熟さとも呼応するので、戦う理由=成長課題と捉えると分かりやすい。 |

| 文字・効果音・分割画面 | 笑いの要素だけでなく、感情の強調として機能。どの瞬間に出るかを意識すると“心の動き”が見える。 |

| 音楽とアクションの同期 | ライブのビートがパンチのテンポに重なる設計。耳で物語を追うと理解が早い。 |

| スコットとラモーナの距離 | 二人の会話の“間”や視線の泳ぎ方に注目。幼さ→自覚→選択の流れが見えてきます。 |

7人の“邪悪な元カレ”は、単なる敵の群れではありません。 過去へのこだわり、他人への依存、自己中心性など、スコット自身の欠点を映す鏡でもあります。 彼が戦っているのは、恋の障害であると同時に、自分の幼さ。 だから戦いが終わるごとに、彼は少しずつ“自分のコントローラー”を取り戻していくのです。 ライト監督は、ゲーム的表現を使いながら、実はとても人間的で優しい成長譚を描いています。

- おすすめ:ゲームや漫画が好き/テンポの良い映画が観たい/恋愛もアクションも欲張りたい。

- やや注意:画面の情報量が多いので、疲れた日には前半だけなど分割視聴も◎。字幕の場合は2回目に“画面の小ネタ”中心で観るのがおすすめ。

Tip:良いスピーカーやヘッドホンで観ると、ギター・ベースの“低音のパンチ”まで気持ちよく届きます🎧

『スコット・ピルグリム VS. 邪悪な元カレ軍団』は、恋と自己成長をゲーム的ビジュアルで可視化したポップなアクションコメディ。 難しく考えなくてもノれるテンポ感と、観返すほど増える発見。“体で分かる”ライト印の快作です。🎮💥💘

🚓💥 ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!(2007年)

Amazonでチェック

Amazonでチェック ロンドン警察でトップの成績を誇るエリート警官ニコラス・エンジェル。 しかし“優秀すぎて他の警官の士気を下げる”という理由で、田舎町サンドフォードへ左遷されてしまいます。 のどかな町に退屈していた彼は、連続する“不審な事故”に疑念を抱きます。 コンビを組むドジな同僚ダニーと共に調査を進めるうち、町の平和を脅かす衝撃の真実にたどり着く――。 田舎の“完璧すぎる日常”の裏に潜む狂気を、爆笑とアクションで描いたポリス・コメディです。

- ハリウッド級のアクション×英国ギャグ:銃撃戦・カーチェイス・爆発まであるのに、なぜか笑える構成が絶妙。

- テンポの神編集:ライト監督ならではの高速カットとリズミカルな効果音で、退屈する暇がない。

- コンビの掛け合い:真面目なニコラスと天然のダニーの対比が生むユーモアと温かさ。

- ジャンルの“パロディ愛”:刑事映画の名場面をオマージュしつつ、しっかり一本の物語として成立しています。

『ホット・ファズ』は、監督が得意とする“リズム×ギャグ×編集”の三拍子が最も整った作品です。 まるで音楽に合わせるようにパン!パン!と切り替わるカットの連続は、観ているだけで心地よいテンポ感。 そして本作では、アクション映画の派手さとイギリス的な皮肉ユーモアを見事に融合。 「暴力を笑いに変える」という難題を、センスとテンポで軽やかに実現しています。 また、シリアスな刑事ドラマの“様式”をパロディとして解体しながら、友情と正義というテーマをちゃんと残している点も見逃せません。

- 細部のカットに注目:ペンを置く音、書類を閉じる音までテンポよく繋がり、編集だけで“笑い”を作り出しています。

- ジャンル映画のオマージュ探し:『リーサル・ウェポン』など往年の刑事映画を知っているとニヤリとする小ネタ多数。

- 二人の関係変化:不器用な友情が少しずつ信頼に変わっていく過程に感動が隠れています。

Tip:吹替版でもテンポが抜群!セリフよりも映像の“動きのリズム”で笑えるので、語学関係なく楽しめます🎥

本作の根底には、「完璧な秩序とは何か」というテーマがあります。 治安の良さやルールの厳格さが行き過ぎると、逆に人間らしさを奪ってしまう――。 ライト監督はその風刺を、爆笑とアクションで包み込みながら提示しています。 同時に、真面目すぎるニコラスが仲間との交流を通じて“楽しむ正義”を学ぶ姿は、 シリーズ全体を通じた「人間味の回復」というライト監督のテーマにも繋がっています。

『ホット・ファズ 俺たちスーパーポリスメン!』は、アクションの爽快感と笑いのリズムを極めた一本。 エドガー・ライトの“映像で笑わせる技術”が凝縮されており、シリーズ中でも最も完成度の高い傑作です。🚓🔥🎬

🏠👫 SPACED 〜俺たちルームシェアリング(1999–2001)

Amazonでチェック

Amazonでチェック イギリスの若者2人、ティムとデイジー。 恋人でも家族でもない2人は、それぞれ住む場所を失い、カップルを装って格安アパートに入居することに。 彼らの周りには、奇妙で個性豊かな住人たちが集まり、ルームシェア生活は次第に騒がしい日常劇へと変化していきます。 “働かない”“夢を追えない”“現実逃避”という当時の若者文化を、ユーモアとポップカルチャーの引用で描いたコメディシリーズです。

- 映画パロディの宝庫:『スター・ウォーズ』『マトリックス』『レザボア・ドッグス』など、人気作品のオマージュが大量に登場。

- テンポの良い編集:後のライト作品と同様、日常の動きを“音楽的テンポ”で魅せる編集が既に確立されています。

- キャラクターの掛け合い:皮肉屋なティムと、理想家のデイジーの絶妙なコンビが繰り出す会話がクセになる。

- 若者の“停滞感”を笑いに変える:何も起きない日々の中にもドラマがあるという視点が、現代の視聴者にも共感を呼びます。

本作は、後の映画作品の原型とも言えるスタイルの実験場でした。 日常のちょっとした瞬間を大げさなアクションのように見せるカメラワーク、 無意味な動作を“映画的にカッコよく”見せる編集、 そしてジャンルを超えたギャグの融合――すべてがここから始まりました。 さらに、音楽のリズムに合わせてシーンを展開させる手法も健在で、 後に『ショーン・オブ・ザ・デッド』で完成される“音楽的演出”の原点を見ることができます。

ティムが落ち込むと“映画の登場人物になりきる”シーン、 デイジーの妄想が現実に重なるカットなど、映像ギャグの連打はまさにライト節。 特に、くだらない出来事をハリウッド級の演出で描くセンスは圧巻で、 “小さな物語を大きく見せる力”がすでに発揮されています。 見る人によっては、映画監督志望のライト自身の青春を感じる部分もあるでしょう。

- 1話が約25分でテンポが良く、気軽に観られる。

- ライト作品特有の“映像ギャグ”を学ぶ入門として最適。

- 英語が分からなくてもジェスチャーとテンポで笑える構成。

- のちの『ショーン・オブ・ザ・デッド』へ直結するネタが多数登場。

Tip:映像制作やコメディの構成を学びたい人におすすめ。「映画を作ることの楽しさ」が詰まっています🎥

『SPACED〜俺たちルームシェアリング』は、日常を映画的に見せるセンスが光る青春コメディ。 後のヒット作の原点であり、エドガー・ライトの“リズムで笑わせる才能”が花開く瞬間を味わえる作品です。📺✨

🧩 共通するテーマは?

エドガー・ライト監督の作品に共通する最大のテーマは、「普通の人が突然、非日常に巻き込まれる」という構図です。 どの作品も、最初はどこにでもいそうな主人公から始まります。 退屈な毎日を過ごす青年がゾンビに囲まれたり(『ショーン・オブ・ザ・デッド』)、 普通のドライバーが犯罪に巻き込まれたり(『ベイビー・ドライバー』)。 この「日常から非日常へ」の転換こそ、ライト監督が最も得意とするドラマの作り方です。 観客は“もし自分だったら?”と自然に感情移入し、物語のスピード感に乗っていけます。

ライト監督の主人公たちは、常に「変化を迫られる人たち」です。 彼らは最初、過去に縛られたり、怠けていたり、孤独だったりします。 しかし、騒動や出会いを通じて、自分の弱さを知り、少しずつ成長していく。 『ワールズ・エンド』では中年男性たちの再生を、『スコット・ピルグリム』では恋を通じた自己成長を描いています。 コメディの中に、人生の転換点を感じさせる瞬間があるのがライト監督の魅力です。 それは笑いの後にふっと胸に残る“人間らしさ”として観客の心に届きます。

彼の作品を語る上で欠かせないのが「音と映像のリズム」です。 物語を言葉ではなくテンポで伝える――これがライト監督の革新性。 例えば『ベイビー・ドライバー』では音楽の拍とアクションが完璧にシンクロし、 『ホット・ファズ』ではセリフの切り返しがまるでラップのように流れます。 彼の映画は“音楽を聴くように観る映画”であり、観客は思考よりも直感で理解できる構成になっています。 このリズム感があるからこそ、重いテーマも軽やかに伝わるのです。

ライト作品に登場するキャラクターたちは、どんなに奇抜な状況でもリアルな感情を持っています。 恐怖や興奮の中にも友情や愛情があり、笑いながらも「この人たちの物語を応援したい」と思える。 監督は人間の欠点を責めるのではなく、“不完全さの中にある魅力”を描きます。 その優しさが、彼のコメディを単なるギャグではなく“共感できる物語”にしているのです。 だからこそ、どの作品も観終わると少しだけ前向きな気持ちになれる――それがエドガー・ライトの魔法です。

ライト作品は一見バラバラなジャンルを扱っていますが、 どれも「仲間」「時間」「選択」という共通テーマでつながっています。 ゾンビ、警察、音楽、恋愛、SF――全ての世界で登場人物たちは「今の自分をどう生きるか」を問われます。 そのため、作品を通して観るとまるで一つのユニバースのように連続して感じられるのです。 “ジャンルの壁を越えて人間を描く”――それが、ライト監督が現代映画界で独自の地位を築いた理由です。

Tip:どの作品から観ても楽しめますが、「ショーン・オブ・ザ・デッド → ホット・ファズ → ワールズ・エンド」の順に観ると、 テーマの進化(青春→成熟→回想)がより深く感じられます🎞️

エドガー・ライト作品を貫くのは、テンポ・変化・人間味の3要素。 どんなに派手な映像でも、根底には「人間の成長と希望」があります。 それゆえに、普段映画を観ない人でも、彼の作品には“生きるエネルギー”を感じることができるのです。✨

🎥 その他の活動

エドガー・ライトは、映画監督であると同時に熱狂的な音楽ファンでもあります。 その音楽愛は、『ベイビー・ドライバー』での楽曲シンクロ演出だけでなく、 2021年公開のドキュメンタリー映画『The Sparks Brothers(スパークス・ブラザーズ)』にも表れています。 この作品は、実在する兄弟バンド「スパークス」の長いキャリアと独創的な音楽を追ったもので、 監督自身がファンとして取材・構成を行い、音楽を語る映画人として高く評価されました。 ライトはこの作品で「音楽と映像のリズムは同じ言語だ」と証明してみせたのです。

ライト監督は自身の監督作だけでなく、脚本や製作にも積極的に参加しています。 特に知られているのは、マーベル映画『アントマン』の初期脚本・企画開発です。 監督降板の後も彼のアイデアが多くの要素に残り、“ライト的テンポ感”がマーベル映画の一部に受け継がれました。 さらに、若手クリエイターの作品や音楽映像のプロデュースも行い、映画界の“次の世代”にリズム感の美学を伝えています。

映画監督デビュー以前から、ライトはテレビや短編の世界でも活躍していました。 その中には、音楽グループとのコラボレーション映像や、バラエティ番組のコント演出なども含まれます。 こうした経験が、後に彼のリズミカルで切れ味のある編集技法に繋がりました。 一瞬の間で笑わせる、フレーム単位のテンポ感――それはコメディ番組出身だからこそ培えた感覚です。 まさに「映像でビートを刻む」監督の原点といえます。

ライト監督は映画界でも最も映画を愛する映画人の一人として知られています。 SNSでは頻繁にお気に入りの作品を紹介し、他の監督やファンと映画談義を交わすこともしばしば。 また、映画館文化を守る活動にも積極的で、パンデミック中には映画館支援キャンペーンに参加しました。 彼の言葉「映画館は音楽ライブと同じ。みんなで体験することで完成する」には、 彼の映画作りの根幹――“体験としてのシネマ”への情熱が込められています。

一見ハイテンションな作風の裏には、非常に誠実で職人気質な人物像があります。 脚本から編集、音響設計まで細部にこだわり、俳優にも“リズムを意識して演じてほしい”と伝える徹底ぶり。 それでも現場では常に笑顔を絶やさず、チームを信頼しながら作品を作り上げるスタイルです。 彼にとって映画作りとは「一人の芸術」ではなく、“仲間とのセッション”なのです。 その姿勢こそ、彼の作品にあふれる“温度”の理由といえるでしょう。

エドガー・ライトは単なる映画監督ではなく、音楽・文化・人間をつなぐ“リズムの職人”です。 ドキュメンタリー、脚本、プロデュース、映像演出――そのすべてが彼の映画愛から生まれています。 作品だけでなく、その活動のすべてが“楽しむことの大切さ”を教えてくれるのです。🎬🎧

🏁 最新作「ランニング・マン」(2026年1月30日 日本公開予定)

舞台は近未来。失業と格差が進んだ社会では、視聴率至上主義の過激なTV番組が人々の娯楽になっています。主人公は、事情を抱えた“市井の男”。彼は大金を得るため、あるいは大切な人を守るために、全国放送のサバイバル番組「ランニング・マン」への参加を選びます。ルールは単純――追跡者(ハンター)に狩られず逃げ切ること。ただし番組は演出と編集で真実を歪め、観客は“誰かの命”を消費して熱狂します。主人公は都市の迷路を駆け抜けながら、自分は何のために走るのか、そしてこの社会で何を選ぶのかを突きつけられていきます。

- “音と動き”の同期:疾走・息遣い・街のノイズまでがリズムに絡み、走る体感を観客に伝えます。音楽の使い方はこれまで以上に攻め。

- 都市を使ったアクション設計:路地、地下、トンネル、雑踏――地形そのものがステージ。カットの切り返しでスピードと空間把握を両立させます。

- ジャンルのミックス:サバイバルの緊張感に、皮肉とブラックユーモアを薄く塗るライト流。重い題材でも見やすさが保たれます。

- “観られる側”のドラマ:番組の編集に翻弄される主人公の視点を通じ、映されること=生き方を奪われることというテーマを掘り下げます。

- テンポを楽しむ:難しい設定にこだわらず、走るリズムと編集の気持ちよさに身をまかせるだけでOK。

- “音の合図”を拾う:ブーツの着地音、エンジン音、アラーム音などが次の展開のカウントになっています。

- 画面の端を見る:看板・掲示・テロップに小さな皮肉や社会風刺が潜みます。2回目は小ネタ探しが楽しい。

- 主人公の選択に注目:逃げる/戦う/告発する――何を守り、何を差し出すかの決断が物語の心臓部です。

Tip:音の情報量が多い作品。イヤホンや良いスピーカーだと、追跡の“位置感覚”がクリアに伝わります🎧

映画が向き合うのは、「見世物としての暴力」と「編集された真実」。視聴率のために刺激がエスカレートし、事実が演出に飲み込まれるとき、観客はどこまで加害に加担しているのか――。主人公の走りは、追跡者からの逃走であると同時に、社会の視線からの脱出でもあります。ライト監督らしく、重い問いをスピードとユーモアで届けることで、観終わったあとに“自分の視線の在り方”を静かに考えさせます。

- 『ベイビー・ドライバー』→動き×音の快感:車から“脚”へ。移動のリズム設計はさらに生々しく。

- 『ラストナイト・イン・ソーホー』→都市の幻影:華やかさと陰の二面性を、照明・色・音で表現。

- 『ホット・ファズ』→風刺の切れ味:社会の“正しさ”を疑う目線がよりダークに進化。

『ランニング・マン』は、“走る体感”で物語を語るエドガー・ライトの現在地。 スリルと問いかけが同時進行する、スピードの倫理を描く一本です。 2026年1月30日の日本公開に向けて、音とテンポに身をまかせる準備をしておきましょう。🏃♂️💨