もしあなたがティム・バートンの映画をまだ観たことがないなら、少しだけ不思議で、でもどこか優しい世界が待っています。 彼の作品は、「暗いのに温かい」「奇妙なのに心に残る」——そんな独特の魅力で世界中のファンを惹きつけてきました。

本記事では、ティム・バートンという監督の歩みや作品を、6つの章に分けてやさしく解説していきます。 難しい専門用語は使わず、映画初心者の方でもスッと入っていける内容にしています。 「ダークで切ない物語」から「ワクワクする冒険ファンタジー」まで、彼の世界は広くて深い。 この記事をきっかけに、あなたも自分の好きな“バートンワールド”を見つけてください。

ティム・バートンとは? 🎨

ティム・バートン(Tim Burton)は、アメリカ出身の映画監督・アーティストです。 子どもの頃から絵を描くことが好きで、古いホラー映画や奇妙な物語に惹かれながら育ちました。 やがてカリフォルニア芸術大学(CalArts)でアニメーションを学び、ディズニーで働き始めます。 その頃から彼の独特な感性は目立っており、やがて自分の道を選ぶようになります。

ディズニー時代には短編作品を手がけ、たとえば詩をもとにした白黒のストップモーション作品「Vincent(ヴィンセント)」などがあります。 やがて長編映画の監督に挑戦し、1985年には『ピーウィーの大冒険』で長編デビューを果たしました。 その作品は予想外の成功を収め、バートンの名前を世に知らしめるきっかけとなります。

若い頃から、バートンは“普通ではないもの”に強く惹かれました。 ごく日常の中に奇妙さを見出す感性、影と光のコントラスト、 細部における“ズレ”を愛する態度――それらが小さな作品に現れていたのです。 だからこそ、「かわいい動物」や「普通の風景」を描くのが苦手と言われた時期もありました。

映画監督であるだけでなく、バートンは絵を描き、彫刻を作り、写真を撮ることを続けています。 映画のコンセプトアート、キャラクターのラフスケッチ、映像美術―― これらはすべて彼の創作の根幹であり、映像作品に直接反映されています。 彼が描くモンスターや奇妙なキャラクターは、まず紙の上で生まれているのです。

バートンの作品には共通する空気があります。 ゴシック、影、美しさと異形の共存、孤独と優しさ―― これらの要素が混ざり合った映像スタイルは、いつしか「バートネスク(Burtonesque)」と呼ばれるようになりました。 映画ファンや批評家は、この語でバートンの作品世界をひとまとめに語ることがあります。

- ディズニー時代の短編作品「Vincent」「Frankenweenie(初期版)」などを探してみる

- バートン美術展(The World of Tim Burton 等)で展示される原画や造形作品

- 映画と絵画の両方を見比べることで、バートンの“絵の視点”が映画にも生かされていることに気づく

- 独特な世界観の映画に興味がある人

- 映画だけでなく絵やアートも好きな人

- バートン作品の入口を知りたい人

この章では、バートンという人物の“原点”を探りました。 次の章では、彼の映画作品を一覧で見ることで、どんな方向に進化してきたかを辿ります。 作品を深く知りたい方のために、別途用意した『ダーク編』『ワクワク編』の記事もぜひご覧ください。

🎬 作品一覧(新しい順)

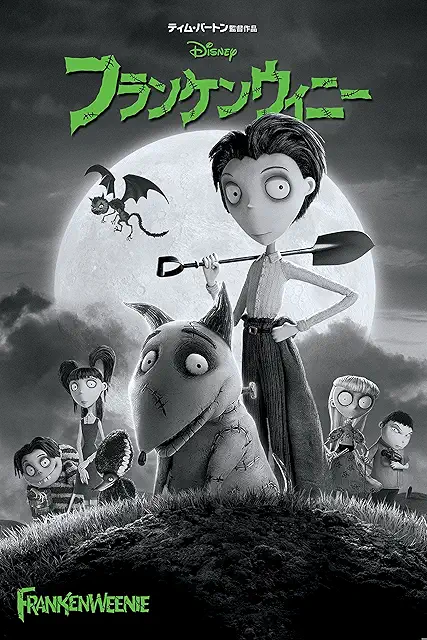

バートンは1985年の『ピーウィーの大冒険』を皮切りに、40年近くにわたって映画を作り続けています。 長いキャリアの中で、ジャンルを横断しながらも、自分らしさを失わない点が特長です。 また、アニメーション(コープスブライド、フランケンウィニーなど)、実写、ファンタジー、SF、ミュージカルと多彩な作品を手がけています。

- 年代順に観ていくと、バートンの“変化”がよく見える

- 作品の邦題と原題(英語題名)を同時に知っておくと探しやすい

- ダーク編/ワクワク編で紹介した作品は、このリストの中から選んでいる

次の章では、これらの作品が持つ共通点や特色を“持ち味”という视点で掘っていきます。 その後、“テーマ比較”や“時系列比較”も進めて、バートンの世界を立体的に理解できるようにします。

監督の持ち味

ティム・バートンの映画をひと目で “それっぽい” と感じさせる特徴――それが、彼の「持ち味」です。 映画をあまり見ない人でも、「あれ、この感じどこかで見たな…」と思う部分が、実はバートン作品の共通点なのです。 この章では、彼が作る映画が持つ独自のビジュアル感、キャラクター感、演出の仕方、音楽との融合などを解きほぐします。

バートン作品では「光と闇」の強い対比が頻繁に使われます。 暗い場面、濃い陰、シルエット――これらを使って、画面に“深み”を与えます。 また建物や風景、家具までが少し歪んでいたり斜めだったりすることがあります。 これにより、現実が少しズレて見える、不思議な世界を感じさせるのです。 このような表現は、ドイツ表現主義(German Expressionism)からの影響とも言われています。

バートンの映画には、普通とは違う“ずれている人”が多く登場します。 長い腕、細い体、奇妙な髪型、個性的な表情――見た目で目を引くキャラたち。 ただし彼らが奇抜なのは見た目だけではなく、心の深さや葛藤、優しさを持っていることが多いです。 観客はその“ずれ感”に共感しながら、彼らの内面に引き込まれていきます。

バートンは画面構成(どこに人物を置くか、どう撮るか)を非常に意識します。 被写体を画面の端に配置したり、視線の先のスペースを空けたり、 あるいは上下左右に余白を作ったり――これらが心理的な効果を生みます。 また“斜め構図”や“対称性の崩れ”を使うことで、画面に違和感と引力を生み出します。

バートン作品の多くで、作曲家 **ダニー・エルフマン** が音楽を担っています。 その音楽には、メロディックでありながらちょっと狂気を感じさせる響きがあり、 映像と一致して、物語や感情を強めます。 映像だけでなく、音楽も“バートンらしさ”の一部なのです。

バートンの映画世界は、「夢」「幻想」「奇妙」を描きながらも、 観客が「もし自分にもこういう感覚があったら」と思えるような“リアリティ”を残します。 たとえば、日常の部屋に奇妙な影が伸びていたり、普通の街路に異形の建物が混じったり。 この“ズレ”こそが彼の持ち味であり、多くの人が印象に残る理由でもあります.

- 暗い場面の“陰”と“光”の境界をよく見る(コントラスト)

- 背景オブジェクト(木、建物、家具など)がわずかに歪んでいないか

- キャラクターのしぐさ・表情の“ズレ”(普通でない何か)

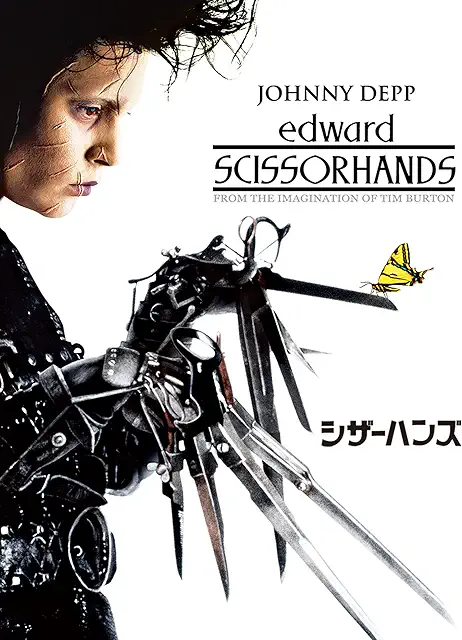

- 『シザーハンズ』:風景と人物のズレ感が鮮明

- 『バットマン(1989年)』:ゴッサム都市の影と建築演出

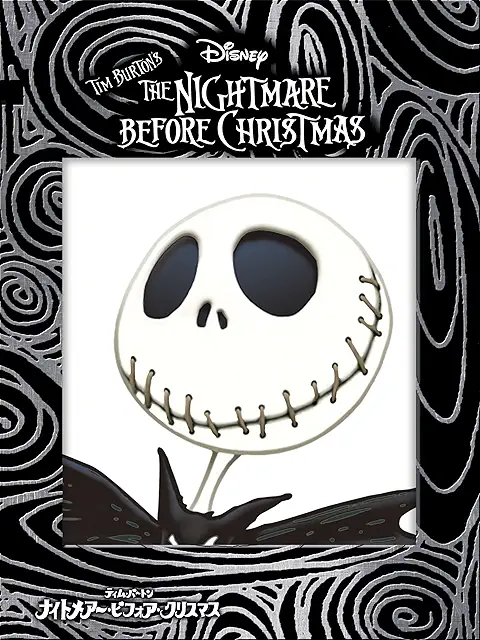

- 『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス』:影と不思議さの融合

監督・バートンの持ち味とは、“ビジュアルのズレ”“キャラのずれ”“演出の差し込み”、 そして音楽と映像の融合によって生まれる「バートネスク(Burtonesque)」な世界です。 次の章では、これらの持ち味がどのようなテーマと結びつくかを探ります。

共通するテーマは?

ティム・バートンの映画を見ると、見た目や物語が異なっていても、 その根っこに「共通するテーマ」が流れていることに気づきます。 この章では、いくつかのテーマをピックアップし、どういう意味を持っているかをやさしく見ていきましょう。

バートン作品には、いつも“普通ではない存在”が出てきます。 たとえば手がハサミになってしまった「シザーハンズ」、 夜に影を操る怪物のような人物、見た目が変わっている者たち―― 彼らは孤立しながらも、自分を信じ、愛を求め、受け入れられたいと願います。 観客は彼らを“異端”と感じながらも、その心の痛みや思いに共感することが多いです.

バートンは、現実だけでは物足りず、幻想や夢を映画に取り込みます。 しかしそれは単なる逃避ではありません。 夢と現実が交じり合う空間の中で、主人公たちは自分自身を探し、 厳しい現実と向き合いながら成長していきます。 この“境界線があいまいな世界”が、彼の映画に特別な感覚を与えています.

どの時代にも、バートン作品には「家族」や「失ったもの」のテーマがあります。 親との関係、過去の出来事、死や別れ―― 失ったものを取り戻す、または新しい関係を結び直す再生の物語が流れます。 甘美と哀しみが混じるこの要素が、観客の心を強く動かします.

バートンは、“違うこと”“ズレていること”を隠すのではなく、 誇りとして描こうとします。 見た目、性癖、考え方、能力―― 社会の“普通”から外れたキャラクターたちが、自分自身であることを許され、 受け入れられる瞬間が、彼の作品にとって大切な瞬間です.

バートン作品には、少し怖さや暗さも必ず含まれます。 ゴシックな影、墓場、夜、そして死を連想させるモチーフ。 しかしそれらは単なるホラーではなく、むしろ“美しさをともなう闇”として描かれます。 暗いものが美しく、哀しさがそのまま輝きになる。

- キャラクターの“見た目”と“性格”がどうズレているか意識する

- 幻想的な場面と日常場面の切り替わりを見る

- 失われたものを取り戻そうとする動きやセリフに心を向ける

- 『シザーハンズ』:異端者の受容と愛

- 『チャーリーとチョコレート工場』:希望と欲の狭間

- 『ビッグ・フィッシュ』:物語と現実の交錯

時系列で比べる作品

映画を年代順に比べて見ると、バートンがどう変わってきたかが見えてきます。 視覚・テーマ・手法の違いを意識しながら、代表的な作品を「初期 → 中期 → 最近」の三段階で見比べてみましょう。

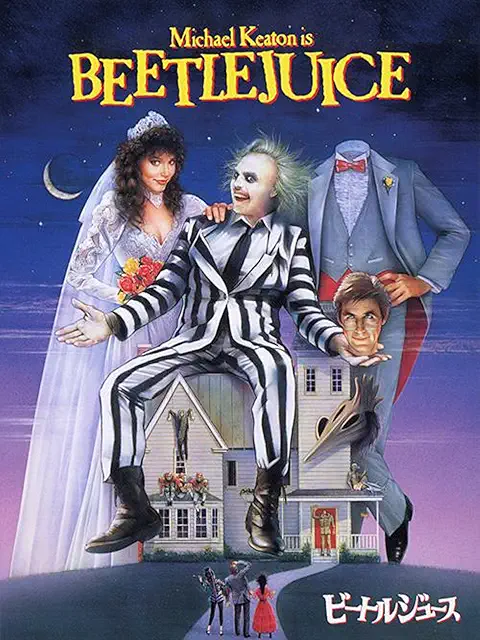

バートンの最初の長編は **『ピーウィーの大冒険(1985年)』**。 これは明るくてコミカルなロードムービーで、彼の実験的な側面が見えます。 その後 **『ビートルジュース(1988年)』** では、幽霊や死後世界というテーマとブラックユーモアを強く打ち出し、 「奇妙で怖くて面白い」世界を形作った作品です。 この時期にはまだ、スタイルが未完成な部分もありますが、個性の芽がはっきり見えます。

1990年代は、バートンの“作家性”が強く出始める時代です。 **『シザーハンズ(1990年)』** は異端者の孤独を純粋に描き、テーマとビジュアルが重なる傑作です。 **『バットマン(1989年)』** ではヒーロー映画というポップなジャンルをゴシックに変え、 **『ナイトメアー・ビフォア・クリスマス(1993年)』** では音楽・幻想世界を組み合わせて、 バートンならではの暗くて美しいファンタジーを確立しました。

2000年代以降は、CGや3D技術の発展により、表現の幅が拡がりました。 **『アリス・イン・ワンダーランド(2010年)』** では幻想世界が視覚的に豪華になり、 **『ミス・ペレグリンと奇妙なこどもたち(2016年)』** では子どもたちの個性や不思議さを描き、 **『ダンボ(2019年)』** では動物+感動の要素を取り入れつつ、再生と自由をテーマとしています. 技術が進んでも、中心にあるのは“異なりを描く心”という点は変わっていません。

- 最初期と最近期で、映像技術の“精度”の違いを見る

- 同じテーマ(孤独、異質など)がどう表現方法を変えているか

- 音楽・美術・色彩の変遷に注目する

次の作品は? 🚀

映画監督ティム・バートンは、現在も新しい企画に取り組んでいると報じられています。 ここでは、現時点で公開されている情報をもとに「次の作品」の可能性を探ります。 まだ確定情報ではないので、あくまで“予告編的な情報”と受け止めてください。

最近のインタビューで、バートンは「次はアニメーション作品に戻りたい」と語ったという報道があります。 現在、脚本はまだ完成していないようですが、彼自身が「新しいアニメ企画を温めている」と述べています。 この発言から、過去のストップモーション作品(例えば『コープスブライド』や『フランケンウィニー』)のような形式を踏襲する可能性も指摘されており、 彼の原点回帰とも言える挑戦になりそうです。

1958年の古典SF映画『Attack of the 50-Foot Woman(巨大女の襲来)』のリメイク企画が、バートン監督によって進んでいる、という報道があります。 俳優マーゴット・ロビーが主演兼プロデューサーとして関わる可能性が伝えられており、 この作品が“巨大化”というSF的要素を持つだけでなく、バートンならではの“異形と人間ドラマ”を融合させる新たな試みになるかもしれません。

テレビシリーズ『ウェンズデー(Wednesday)』の次シーズンで、バートンが続投するという可能性も報じられています。 また、映画だけでなく展示・展覧会、ドキュメンタリー的な企画(彼自身の世界観を掘る作品)も進んでいるという情報もあります。 監督自身の公式サイトにも、展示・企画の情報が随時更新されるとの告知があります。

- アニメーション/ストップモーションへの回帰

- SF的モチーフの再挑戦(巨大な存在、異世界)

- テレビ・短編・展覧会など多メディア展開

まだ確定とは言えないものの、バートンが新たに描こうとしているプロジェクトからは、 「原点回帰」「異形への視線」「メディアをまたぐ挑戦」という彼らしい方向性が見えてきます。 これまで紹介してきた **ダーク編 / ワクワク編** の作品群を振り返りながら、 次にバートンが織りなす世界を想像してみてください。