全世界で25年以上にわたり人々を魅了し続けるサバイバルホラーの金字塔──それが『バイオハザード(Resident Evil)』です。 ゲームとして誕生したこのシリーズは、ウイルスによる人類崩壊の恐怖を軸に、映画・アニメ・ドラマなどあらゆる形で拡大。 その魅力は、「科学」と「倫理」、「絶望」と「希望」が交錯する緻密な世界観にあります。

本記事では、そんな『バイオハザード』の世界を“10倍楽しむ”ための完全ガイドとして、 映画シリーズ、リブート版、CGアニメ、そしてNetflixドラマ版までを丁寧に紹介・分析します。 作品を観たことがない方にもわかりやすく、難しい専門用語は避け、 ストーリーの流れや登場人物の関係を噛み砕いて説明していきます。 ホラー映画が苦手な方でも大丈夫。『バイオハザード』は、単なる“ゾンビ映画”ではなく、 人間の選択・科学の暴走・希望への抵抗を描いた壮大なドラマなのです。

記事は、以下のような流れで進行します。 前半では「シリーズとは何か」「作品同士のつながり」を解説し、 後半では各作品の見どころをネタバレなしで丁寧に紹介。 さらに、最後の章では続編や新展開の最新情報もまとめます。 まるでウイルスが進化を続けるように、バイオハザードの世界も常に新たな姿へと変貌し続けています。 この記事が、その複雑で深い世界への案内書となるでしょう。🧬🎥

それでは――恐怖と希望が交錯する世界へ。 あなたは、どんな選択をするでしょうか。🧠💉

- バイオハザードシリーズとは?🧬💉

- シリーズの醍醐味 🔥🧟♀️

- 各作品のつながり 🔗🧬

- ポール・W・S・アンダーソン監督とは? 🎬🔥

- 『バイオハザード』(2002年) 🧬🏙️

- 『バイオハザードⅡ アポカリプス』(2004年) 🧟♀️🔥

- 『バイオハザードⅢ』(2007年) 🌵☠️

- 『バイオハザードⅣ アフターライフ』(2010年) 🎬🌧️

- 『バイオハザードⅤ リトリビューション』(2012年) 🧠🕹️

- 『バイオハザード:ザ・ファイナル』(2017年) ⚔️💀

- 『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』(2022年) 🧬🏚️

- CGアニメ作品シリーズ 🎮🧬

- 実写テレビシリーズ(2022年/Netflix) 📺🧬

- 続編はあるの? 🔮🧬

バイオハザードシリーズとは?🧬💉

『バイオハザード』は、“人類とウイルスの闘い”を描くサバイバル・ホラー映画シリーズです。

2002年に第1作目が公開されてから、世界中で人気を博し、現在では実写映画・CGアニメ・ドラマと多方面に展開されています。

原作はカプコンが開発した同名のゲームシリーズで、映画版ではよりアクション性とドラマ性が強調されています。

シリーズ全体の舞台となるのは、巨大製薬企業アンブレラ社(Umbrella Corporation)。 この企業が開発したT-ウイルスという生物兵器が漏れ出すことで、 世界はゾンビや変異生物にあふれる“終末の世界”へと変貌します。 主人公たちは、ウイルスに支配された世界で生き残るための戦いに挑み、 時に企業の陰謀や、自らの運命とも向き合うことになります。

バイオハザードの魅力は、単なる“ゾンビ映画”にとどまらない点にあります。 科学と人間の欲望が引き起こす暴走、そしてウイルスの進化が生み出す予測不能な恐怖。 「もしも現実でこうした企業があったら?」というリアリティが、多くのファンを惹きつけてきました。 さらに、実験施設・地下都市・荒廃した都市など、ビジュアル面の多様さもシリーズを支えています。

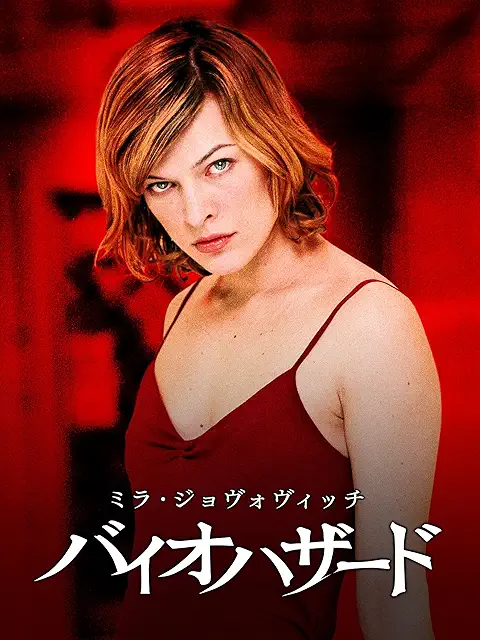

映画版の中心となるのはアリス(ミラ・ジョヴォヴィッチ)。

彼女はアンブレラ社の内部実験により特異な能力を得た女性で、ウイルスに立ち向かう象徴的存在です。

ゲームとは異なるオリジナルキャラクターですが、彼女を通して描かれる“人間としての強さと孤独”が

多くの観客に共感を呼びました。

アリスはシリーズを通じて成長し、最後の『ザ・ファイナル』まで壮大な旅を続けます。

- アンブレラ社: 世界を裏で操る巨大製薬企業。

- T-ウイルス: 人間や動物をゾンビ化させる原因。

- ラクーンシティ: ウイルス拡散の中心都市。

- レッドクイーン: アンブレラ社のAI制御システム。

バイオハザードは“怖い映画”という印象が強いかもしれませんが、実際にはアクション映画としても非常に見応えがあります。 特殊部隊の銃撃戦、ウイルス兵器の暴走、スローモーションを駆使したバトルなど、 SF・スリラー・サスペンスの要素が絶妙に組み合わされています。 ストーリーを深く理解しなくても、「危機に立ち向かう人間ドラマ」として観るだけでも十分に楽しめます。

まずはシリーズ第1作『バイオハザード(2002年)』から観てみましょう。 近未来的な研究施設やゾンビの恐怖がシンプルに描かれており、初めての人にも理解しやすい構成です。

『バイオハザード』は、「恐怖×科学×人間ドラマ」という組み合わせを世界に広めた代表的シリーズです。 ゾンビ映画の枠を超え、AIやバイオテクノロジー、企業倫理など、現代社会にも通じるテーマを多く含んでいます。 観るたびに新しい発見がある“進化し続けるホラー”として、今なお多くのファンを惹きつけています。💀✨

シリーズの醍醐味 🔥🧟♀️

『バイオハザード』の一番の魅力は、怖さと爽快さが同時に押し寄せる体験にあります。暗い通路で足音が近づく“恐怖”と、仲間と突破口を切り開く“カタルシス”。このギャップの波が、初心者でも思わず前のめりになる没入感を生みます。さらに、巨大製薬企業が引き起こす事故や隠蔽といった社会派の背景が、物語に現実の重みを与え、「ただのゾンビ映画」では終わらせません。

研究施設、封鎖された都市、荒廃した世界――舞台は常に出口が見えない迷路です。観客は登場人物と一緒に、「音」「光」「地図」「仲間の動き」などのヒントを拾い集め、安全地帯へ向かう意思決定を疑似体験します。難しい専門知識は不要。“閉じ込められたら、あなたならどう動く?”という直感的な問いが、視線と鼓動を加速させます。

アンブレラ社の研究と軍事利用をめぐる思惑は、作品の背骨です。効率と利益を優先した実験が、思わぬ副作用と暴走を招く――これはフィクションでありながら、現実社会の倫理問題を鏡のように映します。だからこそ、派手なアクションの合間にも“何が正しいのか”を考える余韻が残るのです。

バイオハザードは、“脅かし”だけに寄らないのが強み。静寂→驚愕→反撃というリズム設計が秀逸で、怖がりな人でも「怖いけど、目が離せない!」状態に。カメラのスローモーションや連続カット、低音の効いた効果音が、“恐怖を乗り越える快感”を増幅させます。

地下施設から市街地、そして世界規模の危機へ――シリーズが進むほど、舞台・脅威・対処法がダイナミックに変化します。これは“マンネリ回避”だけでなく、世界観が成長する快感を提供します。前作では見なかったロケーションや装備が登場し、シリーズを追いかけるほど“発見”が増えるのです。

バイオは効果音と環境音の使い方が巧み。遠くの悲鳴、金属がこすれる音、換気ダクトの風圧――視界に映っていない“何か”の存在を耳で想像させます。イヤホンやサウンドバーがあるならぜひ活用を。右から左へ走り抜ける音だけで、シーンの恐怖度が一段上がります。

- 人間関係の位置関係(味方/敵/利用する者/利用される者)をざっくり把握。

- 「狭い場所=危険」「明かり=希望」と覚えるだけで、展開が読みやすい。

- 怖くなったら、“音量を少し下げる→画面から半歩離れる”でOK。体験を自分で調整できます。

- 視聴順のコツ:初見は2002→Ⅱ→Ⅲの“連続緊張”で世界観を掴む。その後はⅣ〜最終章でスケール拡張を味わう。

- 環境づくり:暗めの部屋+イヤホン(低音強め)。音で“見えない恐怖”を感じ取れる。

- 観る視点:「企業の目的」「実験の代償」「人が人であるための選択」を意識。物語の深みが一段上がる。

まとめると、バイオハザードの醍醐味は「恐怖の先で手に入る解放感」と、現実を射抜く“科学と倫理”のテーマ性、そして毎作進化する映像体験にあります。難しい前提知識は不要。あなたの好奇心と少しの勇気があれば、いつでもこの世界に飛び込めます。🧬🔦

各作品のつながり 🔗🧬

バイオハザードシリーズは、単なる“続編の積み重ね”ではなく、世界の歴史が段階的に進化していく物語です。 すべての作品は「アンブレラ社の実験→ウイルス流出→人類の抵抗→終末化」という大きな流れの中に位置づけられます。 一見するとそれぞれ独立したストーリーのように見えますが、登場人物・企業・ウイルスの変異形が微妙にリンクし、 シリーズ全体を通して「人間が科学をコントロールできるか?」というテーマを問い続けています。

各作品では舞台も登場人物も異なりますが、裏で動く構造は一貫しています。 すべてを糸で結んでいるのはアンブレラ社。 この企業が作り出すウイルスが進化するたびに、世界は新しい形で崩壊していきます。 登場人物たちはそれぞれの立場で、科学の犠牲者でありながら、同時に希望を探し続ける存在です。

- アンブレラ社: 全ての元凶。各作品で新技術や兵器を投入。

- アリス: 人間の枠を超えた進化の象徴。シリーズの精神的支柱。

- T-ウイルス: 毎作異なる形で変異し、恐怖と驚異を生み出す。

- ラクーンシティ: 世界崩壊の“ゼロ地点”。

初めての人は、公開順(2002年→…→2017年)で観るのがベスト。 ストーリーのスケールと映像技術が自然にステップアップしていきます。 一方、物語の因果関係を重視したい人は時系列順(2002→Ⅱ→Ⅲ→Ⅳ→Ⅴ→ファイナル)でも楽しめます。 リブート作は完全に新しい世界観なので、どのタイミングでもOKです。

シリーズを通して観ると、ひとつの物語が終わるたびに「次の危機」が生まれる構造になっています。 それはまるで、ウイルスそのものが生きていて、人間社会に“学習”しているかのよう。 『バイオハザード』の真の面白さは、この連鎖と進化にあります。 物語が進むごとに、恐怖の形も人間の強さも変わっていく──その変化を追うことこそが、 シリーズ最大の魅力なのです。🧬🔥

ポール・W・S・アンダーソン監督とは? 🎬🔥

『バイオハザード』実写映画シリーズの中心人物、それがポール・W・S・アンダーソン監督です。 イギリス出身の映画監督・脚本家であり、ゲームを原作とした映画化を早くから手がけたことで知られています。 彼は映像とアクションの融合に長けたクリエイターであり、視覚的な派手さとシンプルで理解しやすい構成によって、 世界中の観客を『バイオハザード』の世界へ引き込みました。

- 『ショッピング』(1994):若者の暴走を描いたデビュー作。社会派テーマと映像感覚が注目を集める。

- 『モータル・コンバット』(1995):初のゲーム映画化成功例。格闘と音楽の融合で世界的大ヒット。

- 『イベント・ホライゾン』(1997):宇宙×ホラー。後の『バイオハザード』の原型となる映像構成が登場。

- 『ソルジャー』(1998):SF的世界観と孤高の戦士というテーマを再構築。

- 『バイオハザード』(2002〜2017)シリーズ:全6作品のうち脚本・監督・製作を兼任。

- 『モンスターハンター』(2020):再びゲーム映画化。妻ミラ・ジョヴォヴィッチとタッグを継続。

彼の作品は、難解なドラマよりも動きの美しさを重視しています。 スローモーションや360度回転カメラ、独特の照明演出などを駆使し、アクションの一瞬一瞬を“絵画的”に切り取るのが特徴。 その結果、観客は戦いの重さや緊張を身体で感じることができます。 これはゲームプレイの感覚を映画に落とし込む彼ならではの手法です。

どの作品にも共通しているのは、人間が科学をどう扱うかという問い。 技術の進歩が倫理を超えた瞬間、人間はどんな選択をするのか――。 『バイオハザード』におけるウイルスも単なる“怪物の種”ではなく、 「知恵を持つ人間の傲慢さ」を映し出す鏡として描かれています。 彼のホラーは、恐怖を通して人間そのものを描く寓話なのです。

アンダーソン監督の作品を語る上で欠かせないのが、女優ミラ・ジョヴォヴィッチの存在です。 二人は『バイオハザード』シリーズで出会い、後に結婚。 彼はミラを“強い女性像”の象徴として描き続け、アリスというキャラクターを生み出しました。 このキャラクターが女性アクションヒーローの新たなスタンダードとなり、 以降のハリウッド映画にも大きな影響を与えました。

批評家からは「ストーリーよりビジュアルを優先しすぎる」と賛否両論ながら、 観客からは「体感型エンタメ映画の先駆者」として高い支持を得ています。 彼の手がけた作品は、どれも“画面を通して体験する映画”という新しい価値観を提示。 その演出スタイルは、現在のアクション映画やゲームムービーの撮影手法にまで影響を与えました。

まとめると、ポール・W・S・アンダーソン監督は、 “ゲーム的映像演出”と“人間のドラマ”を融合させた稀有な監督です。 彼の手によって『バイオハザード』は単なるホラー映画を超え、 世界的なエンターテインメント・フランチャイズへと進化しました。 その功績は、まさに“映像で進化するウイルス”のように、今も映画界に感染し続けています。🎬🧬

『バイオハザード』(2002年) 🧬🏙️

2002年に公開された『バイオハザード』は、すべての始まりを描くシリーズの原点です。 物語の舞台は、巨大製薬企業アンブレラ社が極秘で運営する地下研究施設「ハイブ」。 ある日、施設で生物兵器“T-ウイルス”が漏れ出し、研究員たちが次々とゾンビ化。 組織は証拠隠滅のために施設を完全封鎖しますが、救助部隊が送り込まれることで新たな惨劇が始まります。

映画は、主人公アリスが記憶を失った状態で目を覚ますシーンから始まります。 彼女は誰なのか、なぜこの場所にいるのか、すべてが不明。 少しずつ真実が明らかになる過程で、観客も一緒に謎解き型のサスペンスを体験する構成です。 また、ハイブ内部はガラス張りの通路・無機質な照明・監視AIなど、近未来的な冷たさが印象的。 SF的な美術とホラーの恐怖が融合した、独特の雰囲気がシリーズの基調を作りました。

本作の怖さは「ゾンビの数」よりも、「いつ出てくるかわからない緊張感」。 監視カメラ映像、閉ざされたドア、赤い照明…これらの演出が常に不安を煽ります。 一方で、アリスが徐々に能力を発揮していく展開にはヒーロー映画的爽快感もあり、 ホラーが苦手な人でも「怖いけど気持ちいい!」という絶妙な体験を味わえます。

アンブレラ社の目的は「医療の発展」でしたが、その裏では兵器開発が進んでいました。 利益と権力を優先する人間の欲望が、結果として人類の存亡を脅かす。 この構図はシリーズを通じて繰り返され、現代社会にも通じる倫理的テーマとなっています。 特にAI“レッドクイーン”の存在は、「人間よりも正確に判断する機械」の皮肉な象徴として印象的です。

- クールな青と赤の照明コントラストで描く「人工的恐怖」。

- 監視カメラ視点・スローモーションなど、当時としては革新的な映像表現。

- ハイテンポな編集とテクノ系サウンドで、“ホラー×アクション”のリズムを確立。

これらの要素は後のシリーズ全体の映像DNAとして継承されます。 特に、アリスのスローモーション戦闘やAIによる視界演出は、後続作品の基礎となりました。

第1作はすべての土台です。閉鎖空間でのサバイバルという構造が観客を引き込み、 ラストで世界がどれほど危険な状態にあるのかが示されることで、続編への期待を自然に生みました。 本作を観ることで、以降のシリーズに登場する組織・人物・ウイルスの背景が理解しやすくなります。

まとめると、2002年の『バイオハザード』は、 サバイバルホラーとSFスリラーの融合という新しいジャンルを築いた記念碑的作品です。 ここから“人間の科学と欲望の物語”が始まり、後のすべての章へとつながっていきます。 恐怖・美学・哲学──そのすべてが詰まった、まさに“バイオの原点”です。💉🧬

『バイオハザードⅡ アポカリプス』(2004年) 🧟♀️🔥

シリーズ第2作『バイオハザードⅡ アポカリプス』は、恐怖のスケールが一気に拡大した作品です。 前作で地下施設“ハイブ”から漏れ出したT-ウイルスが、ついに地上の都市ラクーンシティ全体を覆い尽くします。 街の人々は次々と感染し、政府は被害を食い止めるために都市を封鎖。 アリスは目覚めたばかりの記憶の混乱の中、民間人や警察特殊部隊とともに、脱出のための決死の戦いに挑みます。

本作では閉ざされた都市全体が巨大な実験場となり、前作の“密室ホラー”から“終末アクション”へと進化します。 廃ビル・教会・学校・墓地など、日常的な空間が次々と恐怖の舞台へ変化。 「安全な場所はどこにもない」という絶望的な空気が、シリーズの新しい方向性を決定づけました。

今作で印象的なのは、アリスとともに戦うジル・バレンタインの登場。 原作ゲームでも人気の高い彼女は、青いタンクトップ姿でショットガンを手に、冷静沈着な元警官として登場します。 さらに市民カルロスやニュース記者テリーなど、多様な立場の人々が加わることで、 「誰が生き残るのか」という緊張感がより強くなりました。

- アリス:人間を超える身体能力を発揮し始める。

- ジル:戦略と冷静さでチームを導く頼れる存在。

- カルロス:軍人らしい行動力と仲間思いの性格。

今作で最大のインパクトを与えるのが、アンブレラ社が開発した生体兵器「ネメシス」。 彼はかつて人間だった存在が、ウイルスによって戦闘兵器に改造されたもので、圧倒的な力と破壊衝動を持っています。 ネメシスは恐怖そのものの象徴でありながら、物語後半では“人間性の残滓”を感じさせる描写もあり、 単なる敵ではなく悲劇的な存在として観客の印象に残ります。

『Ⅱ』では監督がポール・W・S・アンダーソンから交代し、よりテンポの速いアクション演出が採用されました。 特に教会での戦闘シーン、バイクでの突入、墓地のゾンビ戦はシリーズ屈指の名場面です。 一方で、夜の街を照らす炎や崩壊した高層ビルの映像など、 「静と動」「光と闇」のコントラストも巧みに描かれています。

映画の終盤では、アリスがさらなる進化を遂げ、アンブレラ社の陰謀がより大きなスケールで動き出します。 この展開が次作『Ⅲ』への直接的な導線となり、シリーズの世界観が“地球規模の危機”へと拡大。 それまでの「研究施設の事故」が、ここで「文明そのものの崩壊」へとつながるのです。

『バイオハザードⅡ アポカリプス』は、恐怖の範囲を“街全体”へと広げた転換点です。 ここからシリーズは「閉ざされた研究所の物語」から「人類とウイルスの戦争」へと進化していきます。 もし第1作で“未知への恐怖”を味わったなら、第2作では“逃げ場のない地獄”を体験できるでしょう。💀🔥

『バイオハザードⅢ』(2007年) 🌵☠️

シリーズ第3作『バイオハザードⅢ』は、前作から数年後の荒廃した世界を描いたポストアポカリプス作品です。 T-ウイルスが地球規模で蔓延し、文明は崩壊。砂漠化した大地を、わずかな生存者たちが移動車団で旅をしています。 もはや政府も組織も機能せず、人類は「生き残る」こと自体が目的となっています。 そんな中、アリスは自身の中に眠る力と、ウイルスの真実を求めて旅に出るのです。

本作の最大の特徴は、シリーズ初の屋外=広大な荒野を舞台にした点です。 崩れた都市、干上がった湖、風に舞う砂塵――すべてが「世界の終わり」を象徴するビジュアルで統一されています。 この乾いた世界観は、まるで西部劇やロードムービーのようなスケール感を与え、 シリーズのトーンを一新しました。

今作では、アリスの身体がウイルスによって超人的な進化を遂げていることが明かされます。 彼女はウイルスの影響を受けながらも完全には支配されず、むしろそれを制御し始める。 これは「ウイルスとの共存」という新しいテーマであり、 シリーズに深みを与える哲学的な要素でもあります。

アリスは、生き残った人々のキャラバンに合流します。 そのメンバーには、ジルに代わりクレア・レッドフィールド(原作ゲームの人気キャラ)も登場。 移動車団は物資を求めて各地を巡りながら、ウイルスに侵された世界を渡り歩きます。 彼らの絆と犠牲が描かれ、シリーズで最も“人間ドラマ”が色濃く表現された作品となりました。

- クレア:冷静でリーダーシップのある女性。後のシリーズにも継続登場。

- カーター、Kマートなど:世代や背景の異なる仲間たちが、終末の世界で共に生きる。

アンブレラ社は地下での研究を続けており、さらに危険な感染体を開発。 砂漠の中で襲いかかるカラス型感染体や、強化ゾンビ、実験体など、 これまでにない多様な“脅威の進化”が描かれます。 恐怖の方向性が単なる「驚かせ」から、「世界規模の絶望」へと変わるのです。

- 金色と赤を基調にした荒野の映像美。太陽の光が「死と再生」を象徴。

- スローモーションと広角レンズによるアクション演出。

- 砂塵や光の反射を使った“熱と乾き”の表現。

監督はラッセル・マルケイに交代し、映像のダイナミズムが大幅に向上。 廃墟と砂漠のコントラストが、物語の「終末美」を際立たせます。

本作の終盤、アリスはウイルスを利用した新たな可能性を見出し、 “生き残るだけ”の戦いから“再生を目指す”戦いへと踏み出します。 これはシリーズの中でも重要な転換点であり、以降の作品で描かれる「人類再起」の伏線となります。

『バイオハザードⅢ』は、シリーズの中でも「世界が崩壊した後」を初めて描いた重要な作品です。 アリスが人類の“希望と進化”の象徴として覚醒し、世界が再生へと向かう最初の兆しが見える。 荒野を舞台にしたこの章は、シリーズの中でももっとも“静かな絶望と希望”が共存する名作です。🌅🧬

『バイオハザードⅣ アフターライフ』(2010年) 🎬🌧️

シリーズ第4作『アフターライフ』は、映画館の3D体験を前提に作られた転換点です。 立体撮影とスローモーションを活かし、雨・破片・薬莢といった細かな粒子まで“飛んでくる”臨場感を実現。 物語は、荒廃したロサンゼルスを中心に展開します。囚人収容所として使われる巨大な建物、 海上に出現したという“安全な船”の噂──生存者たちはその希望を手がかりに、出口のない状況から脱出を図ります。

高層ビルの屋上、立体駐車場、監房ブロック──本作は上下方向の移動が多く、 立体的なアクションが続きます。視界の抜けが悪い廊下や、扉の向こうでうごめく影など、 シンプルな恐怖を空間演出で強化。迷路のような内部構造が、観客にも“出口が見えない”感覚を与えます。

雨のシャワールームで立ちはだかる巨斧の処刑人(アクスマン)は、本作の象徴的存在。 ゆっくり近づいてくる圧、振り下ろしの重量感、水しぶき──3D表現と相性の良い“質量の恐怖”です。 さらに、口が花びらのように開く新種の感染体が登場。近距離の攻防で、 視覚的な不気味さとスピード感が一気に高まります。

生存者チームには、経験値・役割・性格が異なる面々が集結します。 射撃に長けた者、現場判断が速い者、情報に強い者──短所と長所が絡み合い、 「誰を信じるか」「誰を残すか」の判断がドラマを生みます。原作ゲームで人気のキャラも合流し、 シリーズの世界がさらに広がります(初見でも理解できるように導線はシンプルです)。

- スローモーション:弾道や水滴を見せて、アクションの因果関係を理解しやすく。

- 立体撮影:奥行きのある廊下・落下・投擲など、“距離”を感じる驚きを作る。

- 低音設計:扉の重み、斧のうなり、足音の振動で“来る”予感を増幅。

これにより、ホラーの「いつ来るかわからない」と、アクションの「来た瞬間の快感」が リズムとして噛み合います。怖さが苦手でも、“見て理解できる派手さ”で楽しめるのが本作の美点。

生存者が頼るのは、海に浮かぶ“安全な船”という情報。 しかし、そこへ辿り着くまでには、都市からの脱出・補給・内部抗争といった 現実的な課題が積み重なります。「希望はあるが、簡単ではない」という状況が、 観客の集中を切らさずに引っ張ります(核心の展開はここでは伏せます)。

- 音量はやや大きめ+イヤホン:雨や破片の音で“そこにいる感”が増す。

- 画面から少し離れる:3D前提の画作りは、距離を取ると“奥行き”が伝わりやすい。

- 人物の役割を把握:射撃役/判断役/情報役…と見分けるだけで緊張が倍増。

『Ⅲ』で描かれた“荒野の終末感”から、本作は都市型サバイバルと大規模アクションへ舵を切ります。 ここで世界の広がりと新脅威のビジュアルが整い、後続の『Ⅴ』へ向けた スケールアップの足場が完成。シリーズの“見せる快感”を決定づけた一本と言えます。

まとめると『アフターライフ』は、“体感”を前面に押し出した劇場型エンタメ。 3D撮影が引き出す雨や破片の手触り、巨斧が振り下ろされる鈍重な恐怖、 都市の立体構造を使った逃走劇──どれもが初心者にも伝わりやすいわかりやすさで設計されています。 シリーズの世界を一気に“見せ場モード”に引き上げた、ターニングポイントです。⛓️🌊

『バイオハザードⅤ リトリビューション』(2012年) 🧠🕹️

『バイオハザードⅤ リトリビューション』は、シリーズの中でも最も“実験的”な構成を持つ作品です。 舞台は現実世界ではなく、アンブレラ社が運営するシミュレーション実験施設。 そこには過去の都市(ニューヨーク、東京、モスクワなど)が再現され、アリスたちは仮想空間の中で次々と現れる敵と戦います。 現実か幻か、味方か敵か──観客もアリスと同じように混乱しながら、“記憶と現実の境界”を体感する構成です。

本作では、これまでのシリーズで登場したキャラクターが敵味方を入れ替えて再登場します。 死んだはずの人物が再び現れたり、かつての敵が味方になったりと、シリーズの歴史を逆照射する構成が特徴。 まるでシリーズ全体の“リミックス”を見ているような感覚で、ファンにはたまらない展開です。 一方で、初見の人でもアクションとビジュアルだけで十分楽しめる作りになっています。

アリスは捕らえられた状態から脱出し、再び仲間との絆を取り戻していきます。 そこにはクレアやカルロス、レオン・S・ケネディ、エイダ・ウォンなど、 原作ゲームの人気キャラクターたちが登場。ゲームと映画の融合点とも言える章です。

- レオン:冷静沈着な戦闘リーダー。シリーズでも特に人気の高いキャラクター。

- エイダ:謎多きスパイ。アリスとの共闘で知略戦が展開。

- ジル:再登場するが、アンブレラに操られる悲劇的存在として描かれる。

本作では実際の都市を模した巨大なシミュレーション空間が舞台。 ステージごとに環境が変化し、観客はまるでゲームのステージをクリアしていくような体験を味わえます。 ガラス張りの海底基地、雪に覆われたロシアの街、暗闇の東京駅──それぞれの空間が異なる“恐怖の設計図”を持っています。 特に、白く冷たい照明と反射する床面が作り出す人工的な美しさが印象的です。

本作の構成は、まるでゲームのステージクリア型。各エリアごとに敵・環境・目的が設定され、 テンポよく切り替わります。観る人を飽きさせないリズム感と、 “どんな場所で、どんな敵が来るのか”というワクワク感が絶妙です。 この手法により、アクション・ホラー・ミステリーが自然に融合しています。

- ストーリーの細部が分からなくてもOK。“閉鎖空間での脱出劇”として楽しめます。

- 過去キャラが多いので、「名前」「立場」だけ把握しておくと理解しやすい。

- 映像のテンポが速いので、一度目は雰囲気を楽しむ、二度目に細部を追うのがおすすめ。

『リトリビューション』は、前作『アフターライフ』の直後から始まり、 シリーズの謎を整理しながら最終章『ザ・ファイナル』への橋渡しをします。 “報復”“再生”“連鎖”というキーワードが重なり、物語の輪が閉じていく感覚を味わえます。 また、映像の完成度も高く、シリーズ中で最もスタイリッシュな作品として評価されています。

まとめると『バイオハザードⅤ リトリビューション』は、 シリーズの記憶を再構成しながら“夢と現実の境界”を描く、まさに鏡のような章です。 ゲーム的テンポと映画的映像美が融合し、初心者でも一瞬で世界観に入り込めるスピード感があります。 シリーズ全体を見渡すと、この作品が「過去」と「未来」をつなぐハブであることに気づくでしょう。🧩💥

『バイオハザード:ザ・ファイナル』(2017年) ⚔️💀

『バイオハザード:ザ・ファイナル』は、15年にわたるシリーズの集大成。 前作『Ⅴ リトリビューション』の直後から始まり、荒廃した地球を舞台にアリスが最後の戦いに挑みます。 人類滅亡まで残された時間はわずか48時間。アンブレラ社の残党が人類を一掃しようとする中、 アリスは仲間とともに再びラクーンシティへ戻り、すべての元凶である“T-ウイルス”との決着をつけようとします。

舞台はシリーズ第1作の出発点、地下施設「ハイブ」。 物語は再び“最初の場所”に戻ることで、シリーズ全体の輪を閉じる構成になっています。 開始早々から爆発的なアクションが連続し、過去作へのオマージュが随所に散りばめられています。 アリスの記憶、アンブレラ社の真の目的、ウイルス誕生の秘密── これまで謎だった多くの伏線が、ここで一気に回収されます。

今作では、アリスの出生や存在そのものにまつわる真実が明かされます。 彼女は長い戦いの末に、自分が何者なのか、そして何のために戦ってきたのかを知ることになります。 その姿は、もはや単なるサバイバーではなく、人類の“再生の象徴”。 アクションヒーローでありながら、感情の揺れや選択の重さが丁寧に描かれ、 最後の瞬間まで“人としての強さ”を感じさせます。

本作の監督は再びポール・W・S・アンダーソンが担当し、 カメラワークと編集はシリーズ中もっともスピーディ。 バイクでの突撃、ドローン戦、屋外での爆発シーンなど、息つく暇もない展開が続きます。 3D撮影をベースにした『Ⅳ』『Ⅴ』とは異なり、手持ちカメラの臨場感を重視した撮影で、 “戦場のリアル”を強調しています。

- 爆発・銃撃・格闘がほぼノンストップ。

- 夜と炎のコントラストが生むアクションの美。

- ラストの“時計仕掛け”の緊張演出はシリーズ屈指。

砂塵に覆われた都市、倒壊した建造物、荒れ果てた地平線── 世界の終末を、圧倒的なスケールで描き切った映像はまさに崩壊の美学。 破壊的でありながら、どこか静かな美しさを感じるビジュアルが印象的です。 特に、風に舞う灰や炎の粒が光を反射するカットは、シリーズを締めくくるにふさわしい“終末の詩”。

『ザ・ファイナル』は、これまでの要素を総まとめした“回収と再生”の章。 科学と人間の限界、生命への責任、企業の倫理といったテーマが再び浮かび上がります。 そして、アリスの物語を通じて描かれてきた“希望と贖罪”のドラマが完結。 シリーズを通して観てきた人にとっては、数多くの記憶が蘇るようなクライマックスです。

本作は最終章でありながら、テンポの良さとアクション性の高さから、単独でも楽しめる作品です。 過去作の説明が要所に挿入されているため、初見でもストーリーを理解しやすく、 “とにかく激しいアクションが見たい”という人にも最適。 そして何より、「終わりの美しさ」を堪能できる一本です。

『バイオハザード:ザ・ファイナル』は、恐怖と希望のすべてを閉じ込めたシリーズ完結編。 絶望の中にある一筋の光、アリスという存在が示す“人間の可能性”が胸を打ちます。 シリーズを締めくくるにふさわしい、壮大で美しい終末の物語。🧬🔥 これを見終えたとき、あなたはきっと、バイオハザードという世界の“旅”を完走した実感を得るでしょう。

『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』(2022年) 🧬🏚️

『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』は、 長年続いたミラ・ジョヴォヴィッチ主演シリーズとは別の世界線で展開される完全リブート版です。 原作ゲームの「バイオハザード1&2」をベースに、 ゲームファンなら思わずニヤリとする再現度と、初見でも楽しめるドラマ性を両立しています。 監督はヨハネス・ロバーツ。 ゲームの恐怖と映画の臨場感を融合させることに成功しました。

舞台は1998年、ウイルス流出によって崩壊寸前の地方都市ラクーンシティ。 原作ゲームの雰囲気を忠実に再現した街並み、警察署、洋館などが登場します。 薄暗い照明、雨音、懐中電灯の光だけが頼りという緊張感あふれる演出が続き、 ホラーゲームの“探索感”をそのままスクリーンに再現したようなリアリティが特徴です。

映画では、原作の人気キャラクターたちが中心に据えられています。 ゲームを知らない人でもわかりやすいよう、関係性が丁寧に描かれており、 それぞれが異なる立場から同じ危機に立ち向かう構成です。

- クレア・レッドフィールド:真実を追う女性。街の陰謀に気づき、兄を救おうとする。

- クリス・レッドフィールド:S.T.A.R.S.隊員。任務と家族の狭間で葛藤する。

- ジル・バレンタイン:冷静沈着なエリート警官。原作同様、戦闘スキルが光る。

- レオン・S・ケネディ:新人警官。成長物語としての視点を担う。

本作の恐怖は、シリーズ初期の「静かな怖さ」を重視しています。 不意打ちのジャンプスケアよりも、暗闇の奥で“何かが動く”という想像の恐怖。 また、ゾンビがゆっくりと近づく古典的演出が多く、テンポを抑えた構成により、 初期バイオ特有の“緊張感と孤独感”が忠実に再現されています。

本作では、1990年代のアナログ感を表現するために、 カメラのノイズや暖色照明、CRTモニターなどが意図的に使用されています。 スマホもネットもない世界で、人々は“情報が遮断された恐怖”に陥る── 現代では得がたいリアルな“閉塞ホラー”を体験できます。

- 古いタイプの無線通信や打ち捨てられた車など、時代考証もリアル。

- 赤と青の照明コントラストは、初代ゲームへのリスペクト。

- ゾンビのメイクや動作は、CGではなく実写メイク中心。

ミラ版シリーズが“超人アクション”に進化したのに対し、 今作は“人間が無力な恐怖”を基調としています。 アリスのようなヒーローはいません。かわりに、普通の人々が知恵と勇気で危機を乗り越えようとする。 これにより、観る側もより感情移入しやすい構成となっています。

本作のラストでは、ウイルスの拡散がまだ始まったばかりであることが示されます。 つまり、これは“新シリーズの第1章”にすぎません。 ファンの間では、続編やスピンオフの製作が期待されています。 ゲーム『バイオハザード3』以降をベースにした物語や、他都市での感染拡大を描く構想も噂されています。

まとめると『ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』は、 原作ファンへの敬意と初心者への導入の両立に成功したリブート作品です。 派手なアクションよりも、静かな恐怖と人間ドラマを重視。 “ゲーム的ホラー”と“映画的臨場感”を融合させた新たなバイオの幕開けです。🌧️🧟♀️ これを入口に、シリーズの原点を改めて体験してみるのもおすすめです。

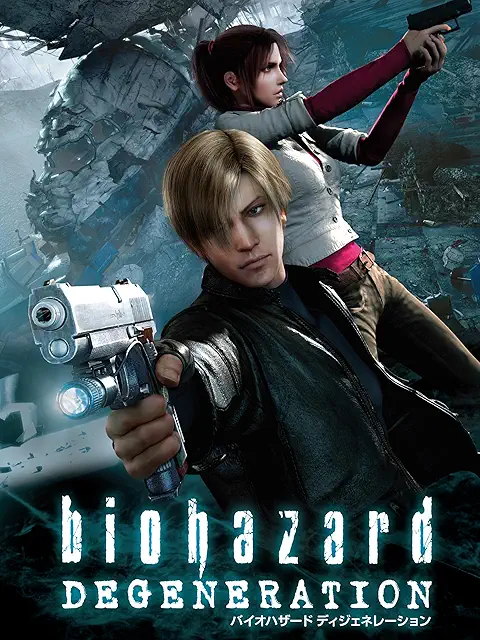

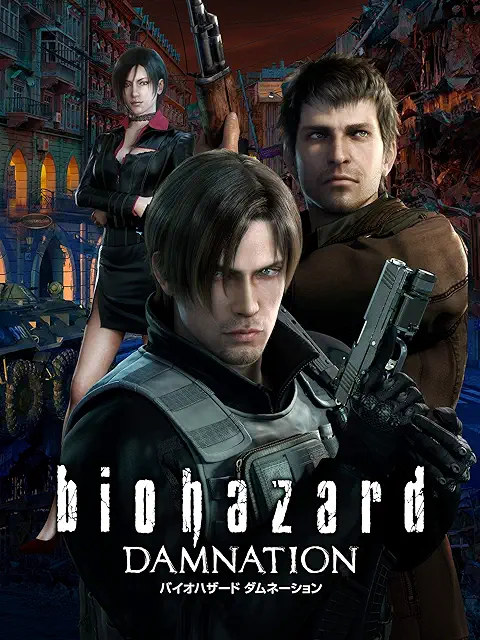

CGアニメ作品シリーズ 🎮🧬

実写映画シリーズと並行して展開されている『バイオハザード』のCGアニメ作品群は、 ゲームの世界観により忠実な設定で、ファンの間では「もう一つの本編」として高い人気を誇ります。 これらの作品は、ゲーム『バイオハザード4』以降の世界をベースに、 主にレオン・S・ケネディやクレア・レッドフィールドといったゲームの主要キャラクターたちが活躍します。 映像はフル3DCGで制作され、リアルな質感とダイナミックなアクションを両立しており、 まるで「プレイしているような臨場感」をスクリーン上で体験できます。

シリーズ初の長編CGアニメ作品。舞台は空港で発生したバイオテロ事件。 レオンとクレアが再び協力し、感染者が急速に広がる中で事態の真相を追います。 ゲーム『バイオハザード4』直後の世界を描き、 政府・企業・個人の思惑が交錯する政治サスペンス的な要素も含まれています。

東欧の内戦地帯を舞台に、レオンが単独潜入するストーリー。 戦場で使用される生物兵器(B.O.W.)と、政治的陰謀を描いた硬派な作品です。 迫力のあるバトルと緻密なドラマ展開が特徴で、シリーズ中でも完成度の高さに定評があります。 特に、巨大クリーチャーとの戦闘シーンはCGアニメならではのスケール感を誇ります。

レオン、クリス、レベッカの三人が初共演を果たすファン必見の大作。 ウイルスを使ったテロ計画を阻止するため、三者三様の信念がぶつかります。 特に、バイクアクションとガンファイトのシーンはシリーズ随一の迫力を誇り、 まるでハリウッド映画を観ているかのようなスピード感。 また、キャラクターの内面描写が丁寧で、 「戦う理由」を再確認させるドラマ性の高さも評価されています。

Netflixで配信された全4話構成のCGドラマシリーズ。 レオンとクレアが再び主役となり、ホワイトハウスを舞台にバイオテロ事件が発生。 政府と軍、そして隠された陰謀が複雑に絡み合う政治スリラーとしての側面が強く、 短いエピソードながら、映画シリーズとは異なる“静かで重厚な恐怖”を描いています。

シリーズ最新作で、レオン、クリス、ジル、レベッカ、クレアが勢ぞろい。 サンフランシスコ湾に浮かぶアルカトラズ島を舞台に、 新たな感染事件と巨大生物兵器の脅威に立ち向かいます。 CG技術はさらに進化し、肌の質感や光の反射など、 映像クオリティはハリウッド作品に匹敵するレベル。 また、各キャラクターの過去と現在が交錯し、シリーズ全体の“集大成”的な位置づけとなっています。

これらのCGアニメ作品は、実写シリーズのスピンオフではなく、ゲームの正統な延長線上に位置する物語です。 ゲームのファンにとっては“空白の時間”を埋める重要なエピソードであり、 初めて観る人にとっても、迫力あるアクション映画として十分に楽しめます。 ホラー・ミリタリー・ドラマが絶妙に融合し、「もうひとつのバイオハザードの正史」として今も進化を続けています。💉🎬

実写テレビシリーズ(2022年/Netflix) 📺🧬

実写テレビシリーズ版『バイオハザード』は、映画とは別ラインのオリジナル物語を、全8話で描く連続ドラマです。舞台はアンブレラ社が存在する世界。作品は過去編と未来編という二つの時間軸を行き来し、姉妹の視点から“ウイルスが社会をどう変えたのか”を追いかけます。大迫力のアクションよりも、人間関係・企業倫理・サバイバルの心理に焦点を当てた作りで、普段映画をあまり観ない人でも人物ドラマとして楽しめるのが特徴です(本項はネタバレなし)。

ドラマは、感染が拡大する「前夜」と、拡大後の「荒廃した世界」を交互に見せます。前夜編では企業の思惑や研究の実態、姉妹の家庭事情など“なぜそうなったか”を丁寧に下ごしらえ。未来編では、崩壊後の地球で生きる術や新たな脅威、変わってしまった人間関係を通じて“それが何をもたらしたか”を描きます。二本の糸が少しずつ絡み合い、後半で因果の輪が見えてくる設計です。

中心は姉妹と、その父である研究者、そしてアンブレラ社。姉妹は年齢や性格の違いからしばしば衝突しますが、危機の中で互いを必要とする存在になります。父は科学者としての良心と、企業や家庭の事情の間で揺れ動く人物。誰もが完全な善でも悪でもないところが、ドラマとしての深みを生みます。

- 姉:行動的で直感型。危険に立ち向かう推進力。

- 妹:慎重で観察型。小さな異変に気づくセンサー。

- 父:研究の成果と倫理の板挟み。家族を守りたいが現実は厳しい。

物語の背後で動くのは巨大企業の意思決定。新薬開発、実験管理、情報公開など、一見すると社会に役立つ活動でも、利益やブランド保護が優先されると判断が歪みます。本作は、派手な陰謀論ではなく、現実にありそうな“ズレ”を段階的に提示。視聴者は「この選択は正しかったのか?」と自分に問いかけることになります。

ドラマは映画のように常に派手ではありません。その代わり、音・光・間を使った演出でじわじわ怖さを積み上げます。暗い廊下の先で小さな物音、ガラス越しの影、監視カメラのノイズ…。“次に何が来るか分からない不安”を長めに引っ張り、いざ衝突が起きた瞬間のカタルシスを強くする設計です。ホラーが苦手でも、人間ドラマを追う視点であれば緊張と緩和のリズムで楽しめます。

- 色彩:前夜編は冷たい蛍光灯や企業カラー、未来編は砂塵や錆のトーンで対比。

- カメラ:人物に寄る手持ちと、監視カメラ風の固定が交互に登場。“誰の視点か”を演出。

- 音:低音の環境音と機械ノイズで不安を増幅。静寂からの破裂音に要注意。

ゲームや映画でおなじみの企業名・地名・研究用語が点在し、世界観の親和性を保っています。ただしドラマは“別解釈”の独立ルート。過去作を知らなくても理解できるよう、説明の導線が各話に散りばめられています。知っている人はニヤリとする符号を、知らない人は新規SFスリラーとして楽しめる二層構造です。

- 1~2話:人物の関係と企業の立ち位置をざっくり把握。細部は後で繋がるので、雰囲気を優先。

- 3~5話:「小さな違和感」に注目。メール、監視、薬品名など、後半の伏線が静かに置かれます。

- 6~8話:過去と未来の線が合流。焦点は家族の選択と企業の責任へ。

ドラマはウイルスを単なる怪物製造マシンとしてではなく、社会問題のレンズとして扱います。情報の管理、治験の倫理、パニック時の意思決定…。科学そのものを否定せず、運用する人間の弱さが悲劇を招く構図は、バイオハザードらしい骨太さです。

姉妹は世界の崩壊を“個人的な別れ”としても経験します。信頼と疑念、守りたい相手と守れない現実。大きな事件の中で交わされる小さな会話が、後の行動原理を形作る点に注目。選択の積み重ねが結末を決めていく、静かな重さがあります。

各話の終盤に“小さな謎”や“視点の反転”が置かれ、次話へ自然に引っ張る作り。大規模バトルより、行動の結果がもたらす波紋で緊張を維持します。 binge(連続視聴)でも、一日一話でも楽しめる中編サスペンスのテンポです。

- 派手な映画より、人物の心理や社会的テーマでじわっと来る物語が好き。

- ゲームや映画は未履修だけど、企業×科学×家族のドラマに興味がある。

- ホラー耐性が高くなくても、サスペンスとして楽しみたい。

まとめると、実写テレビシリーズ版『バイオハザード』は、“人間の選択”に照明を当てた連続劇です。二つの時間軸が描く原因と結果、家族の物語と企業の論理、そして静かに広がる恐怖。派手さを抑える代わりに、「なぜ?」を積み上げる知的な面白さがあります。映画シリーズのファンはもちろん、初見の方でもサスペンス・ヒューマンドラマとして十分に楽しめるはず。🧪📺

続編はあるの? 🔮🧬

『バイオハザード』シリーズは、2023年のCG映画『デスアイランド』を経て、現在も新たな展開が模索されています。 世界的な人気を誇るこのフランチャイズは、実写・アニメ・ドラマ・ゲームの枠を超えて拡張を続けており、 「次はどんな形で戻ってくるのか?」という期待が常に話題になっています。 ここでは、公式発表情報とファンコミュニティの動向を中心に、シリーズの“未来の可能性”を探ります。

カプコンのゲーム版『バイオハザード』シリーズは、2023年の『バイオハザード RE:4』で再び世界的ヒットを記録。 これにより、映画・アニメ版にも“ゲーム原作路線への再接続”が再び注目されています。 特に『RE:4』の世界観に続く物語や、レオンとクレアを再び主役に据えたCG作品の続編が制作中との噂も。 ゲームの技術進化が映像作品に還元される流れは、近年のバイオシリーズの強みとなっています。

2022年のリブート作『ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』の公開後、 制作会社は「続編を見据えた世界観構築」を公言しています。 監督ヨハネス・ロバーツもインタビューで「次作ではよりホラー寄りにしたい」と発言しており、 ファンの間では『ラクーンシティ2』構想の存在が囁かれています。 ただし正式発表はまだなく、2026〜2027年頃の動向が注目されています。

2022年に配信された実写ドラマ版『バイオハザード』は、賛否両論ながら一定の評価を得ました。 現時点では第2シーズンの制作予定は未発表ですが、Netflixは同ジャンルのスピンオフ企画を検討中と報じられています。 特に、“別視点のラクーンシティ”や“ウイルス発生後の他都市”を描く作品の可能性が浮上。 グローバル配信向けのフォーマットであることから、 「複数の国で同時進行するバイオ世界」が今後のトレンドになるかもしれません。

『デスアイランド(2023)』でレオン、クリス、クレア、ジルが集結し、シリーズの“一区切り”を迎えましたが、 ファンの間では「次はアシュリーやイーサン(『バイオ7・8』の主人公)を交えた新章を見たい」との声も。 制作スタジオも「キャラクターの物語はまだ終わっていない」とコメントしており、 すでに新たなCG長編のプリプロダクションが進行中と海外メディアが報じています。 シリーズの流れを考えると、2025〜2026年に新作が発表される可能性が高いと見られています。

- 「アリスを再登場させて“未来のバイオ”を描いてほしい」

- 「日本を舞台にしたスピンオフで新感染源を見たい」

- 「AIが管理する都市で再び“ウイルスと人間の共存”をテーマに」

- 「ゲームの名シーンを実写で完全再現してほしい」

SNSでは「#BiohazardNext」「#ResidentEvilFuture」といったタグが定期的にトレンド入りし、 いかにシリーズが多くの人に愛されているかがうかがえます。 ファンが新作を予想して楽しむ文化そのものが、バイオハザードというブランドの一部になっています。

今後のシリーズは、単なる“ゾンビホラー”からさらに広がり、 科学・倫理・人間の選択を中心としたストーリーテリングに進化していくでしょう。 AI技術、環境変化、遺伝子編集といった現代的テーマを取り入れた“新しい恐怖”が期待されます。 また、観客自身が判断を迫られるようなインタラクティブ体験(選択で結末が変わる形式)も構想段階にあると報じられています。

『バイオハザード』の物語は、ウイルスが変化し続けるように、形を変えながら進化してきました。 実写・アニメ・ドラマ・ゲーム、それぞれが違う側面の“人間の物語”を語っています。 シリーズが終わることはなく、むしろ新しい恐怖の形を提示し続けることで、 観る者に「自分ならどう生きるか?」という問いを投げかけています。 それが、バイオハザードが20年以上愛される理由なのです。💀🧬

公式からの次回作発表はまだありませんが、ファンの熱意と世界的な人気を考えると、 新章は時間の問題といえるでしょう。 ウイルスの進化が止まらないように、バイオハザードの物語もまた、進化を続けるのです。 次に現れるのは映画か、アニメか、あるいはまったく新しい形か──それはまだ誰も知らない未来の感染です。🧫🔮