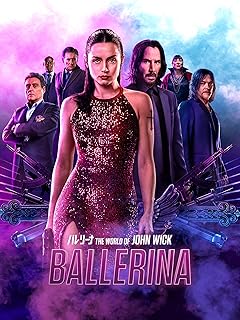

キアヌ・リーブス主演の『ジョン・ウィック』シリーズは、2014年に始まり、 今や世界中のファンを魅了する“暗殺者の神話”となりました。 そして2025年、『バレリーナ:The World of John Wick』がついに登場。 本作は、シリーズ初の女性主人公スピンオフとして、 世界観を継承しながらも新しい息吹を吹き込む挑戦作です。 ここでは、過去作との関係性を比較しながら、その位置づけを整理します。

| 作品名 | 公開年 | 主な舞台 | テーマ/特徴 | ジョン・ウィックとの関係 |

|---|---|---|---|---|

| 『ジョン・ウィック』 | 2014 | ニューヨーク | 引退した殺し屋が復讐に立ち上がる。 “掟”と“信義”の原点。 | シリーズの出発点。全てのルールがここで確立。 |

| 『ジョン・ウィック:チャプター2』 | 2017 | ローマ/ニューヨーク | 掟と裏切り、国際的拡張。 「借り」と「契約」の意味が深まる。 | ジョンの信義が試され、逃亡の序章へ。 |

| 『ジョン・ウィック:パラベラム』 | 2019 | ニューヨーク/モロッコ | 世界中の殺し屋との追走劇。 掟破りの consequences(報い)。 | 『バレリーナ』の時系列的“直前”。 |

| 『ジョン・ウィック:コンセクエンス』 | 2023 | パリ/大阪/ベルリン | 決着と再生。 “犠牲”と“自由”の選択を描く。 | 『バレリーナ』へつながる価値観の継承。 |

| ドラマ『ザ・コンチネンタル』 | 2023 | 1970年代アメリカ | コンチネンタル・ホテルの誕生秘話。 世界観の基礎構築。 | シリーズ全体の“神話的前史”。 |

| 『バレリーナ:The World of John Wick』 | 2025 | 東欧を中心とした暗殺者社会 | 女性暗殺者の視点で描く、掟と自由の物語。 “踊りと戦い”が融合する新アクション。 | 第3作と第4作の間の物語。 ユニバース拡張の新章。 |

💡ポイント:『バレリーナ』は過去作の続編ではなく、“同じ時間軸を別視点から描く”物語。 そのため、既存シリーズを知らなくても理解でき、観た人にはさらに深い発見があります。

『ジョン・ウィック』シリーズ全体は、掟と自由、暴力と美、孤独と絆の対立構造でできています。 『バレリーナ』はそのテーマを“女性の身体表現”で再定義する挑戦。 世界の中で、誰が踊り、誰が止まるのか——そこに新しいドラマが生まれるのです。🩰✨

『バレリーナ:The World of John Wick』とは?🎞️🩰

『バレリーナ』は、“ジョン・ウィック・ユニバース”を別の主人公の視点で体験できるスピンオフ映画です。

シリーズの核である「暗黙のルールで動く暗殺者社会」「コンチネンタル・ホテル」「ハイ・テーブル」といった

世界観はそのままに、しなやかなダンス性と鋭いアクションを掛け合わせた新しい表現が魅力。

ジョンの物語を知らなくても楽しめるように作られており、普段あまり映画を観ない人でも、 “何が起きているかがわかりやすい見せ方”が意識されています。💡

- スピンオフ=同じ世界で起きる別の物語。本編を全部観ていなくても大丈夫です。

- 物語の中心は「掟・信義・報い」。難しい専門用語は少なく、感情の動きが分かりやすい構成。

- アクションは“見やすさ重視”。何がどう決まったかが映像で理解しやすいのが特徴です。

- ジョン・ウィックらしい美術・照明・音楽も健在。スタイリッシュな画作りを楽しみましょう。

迷ったらココを意識:「誰がどの“掟”を守る(破る)のか?」を見ると、人物の選択が理解しやすくなります。

- 身体表現のキレ:ダンサー的な踏み込み・回転・崩しを活かした近接戦。

- 空間の使い方:鏡・階段・狭所などセットを“振付”として活用する映像設計。

- 音楽のスイッチ:静→動の切替で一気に緊張を上げ、見せ場を際立てる。

- ユニバースの拡張:組織・家系・過去のしがらみが、別視点で立体化。

※ ストーリーの核心・結末・主要どんでん返しには触れません。初見でも安心して読めるガイドです。

最短で追いつくなら:原点の2014年版を観て、続いて『パラベラム』(2019)を押さえると、世界観と拡張の両軸がつかみやすいです。⌛️

ひと言でいうと、「掟で動く世界」です。誰もが自由に戦っているようで、実は細かなルールに縛られている。

だからこそ、小さな違反や約束の食い違いが、物語の大事件に直結します。

『バレリーナ』も同じ土台の上に立ち、主人公の選択が「掟」「恩義」「誇り」とどう折り合うかが見どころ。

そこに、しなやかな身体表現が加わり、戦い方そのものがキャラクター性を語ります。

- 主要用語:コンチネンタル/ハイ・テーブル/紋章コインを軽く把握。

- 人物像の見方:「この人は何の掟を守っているか/破っているか」に注目。

- アクション鑑賞:足運び・重心・壁や鏡の使い方を見ると“ダンス性”が見えてきます。

- 苦手対策:暗所・点滅が多い場面は瞬きを増やす/視線を少し外すと疲れにくいです。

予備知識は“うっすら”でOK。細部は映画の中で丁寧に語ってくれます。🍿

まとめると、『バレリーナ』はジョン・ウィック世界の美しさと苛烈さを、別の角度から照らす一本です。

初心者には「掟=物語を動かすエンジン」と捉えるのがコツ。

すでにシリーズが好きな人は、身体表現×空間演出のアップデートを要注目ポイントとして楽しんでください。🕯️🩰

ジョン・ウィックの世界観をやさしく解説🌍🔫

『ジョン・ウィック』シリーズの最大の特徴は、「暗殺者たちが独自のルールで生きる世界」が、まるで現実の社会の裏側に存在しているように描かれていることです。 現実世界の裏に、もう一つの“秩序ある混沌”がある——それが「ジョン・ウィック・ユニバース」です。

このホテルは、暗殺者たちの「聖域」です。 世界中に支店があり、殺し屋たちはこの場所で休息をとり、契約を交わし、情報を共有します。 ただし、ホテル内での殺しは禁止という絶対ルールが存在し、これを破ると命を失うこともあります。 この設定が、シリーズ全体に“緊張と品格”を与えています。

世界中の暗殺者を統べる“評議会”のような存在。 数人の権力者によって構成されており、各地の組織やコンチネンタルを支配しています。 つまり、暗殺者社会の法と秩序をつくる頂点です。 『バレリーナ』では、このハイ・テーブルに逆らうことがいかに危険で、同時にどれだけの覚悟が必要かが描かれます。

主人公ジョン・ウィックの過去にも関わる暗殺者育成組織。 ロシア系移民のコミュニティを背景に、格闘・武器・心理術などを叩き込まれた戦士たちを輩出しています。 『バレリーナ』の主人公も、この組織にルーツを持つと言われており、“血と訓練の絆”が物語の核心に関わります。

ジョン・ウィック世界の通貨は、普通のお金ではなく「紋章入りのコイン」です。 これは“信頼の証”や“契約の履行”を意味し、殺し屋社会では絶対的な価値を持ちます。 また、「血の印章」は“借り”を象徴し、破れば命で償う掟。 一見ファンタジーのようでいて、実は現実の人間社会にも通じる“信用と義理”のメタファーです。

ジョン・ウィックの物語では、誰もがこの“掟”に従って動きます。 だからこそ、掟を破ることは、裏社会全体の秩序を揺るがす大事件。 『バレリーナ』でも、このルールが新しい形で試されます。 「感情」と「規律」のせめぎ合いこそが、このシリーズの心臓部なのです。

- 『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019)と『コンセクエンス』(2023)の間にあたる物語。

- ジョン本人も世界のどこかで動いている同時期のエピソード。

- つまり、“裏側で同時に進行していたもう一つの戦い”という構造です。

ここを押さえると10倍楽しめる: 『バレリーナ』の主人公の行動が、後のジョン・ウィックの選択や世界の変化にどうつながるかを想像してみると面白いです。

この世界観は、冷たく暴力的に見えて、実は「信義と秩序でかろうじて保たれている社会」です。 『バレリーナ』はそのルールの隙間で生きる女性の物語。 つまり、「掟に縛られながらも自由を求める人間ドラマ」なのです。💃🔥

シリーズ過去作をざっくりおさらい🎬✨

『ジョン・ウィック』シリーズを知らないまま『バレリーナ』を観ても楽しめますが、少しでも背景を知っていると感情の深みが倍増します。 ここでは、各作品の要点を簡潔に紹介します。ネタバレは避けつつ、「この作品はどんな位置づけ?」をわかりやすく整理しました。

すべてはここから始まりました。引退した元殺し屋ジョン・ウィックが、愛するものを奪われ、再び銃を手にする物語。 「個人の復讐」から始まるのに、そこから壮大な“暗殺者のネットワーク”が見えてくる構成が見事。 この作品で、「掟」「コイン」「コンチネンタル」といったシリーズのキーワードが登場します。 スタイリッシュな映像と無駄のないアクションで、アクション映画の常識を変えた1本です。

「一度引いた銃を、もう一度抜く」——その代償を描いた続編。 ジョンは、過去の契約と裏社会のルールに再び縛られます。 信義と裏切り、そして“掟”の厳しさが物語の中心に。 アクションはさらに洗練され、建築的な構図と音楽が一体化した映像美が特徴。 世界観が国際的に広がり、「組織VS個人」の構図が明確になります。

前作の終わりから直結する物語。ジョンは「掟を破った男」として、世界中の暗殺者から命を狙われることに。 “逃げながら戦う”連続アクションが展開し、騎馬戦、刀戦、バイク戦など、驚異的なシーンの連続です。 同時に、ジョンの内面——「なぜ戦うのか?」という問いが少しずつ浮かび上がります。 『バレリーナ』はこの作品の直後の時代を描くため、このエピソードを知っておくと流れが自然に理解できます。

シリーズ第4作にして、物語の大きな節目。 世界を動かす巨大な勢力と、ジョンがどう向き合うのかが描かれます。 「終わり」と「継承」というテーマが浮かび上がり、戦いを越えた“生き方”の物語へ。 規模もビジュアルもシリーズ最大級で、“伝説”を完成させるための壮大な幕引きとなりました。

若き日のホテル支配人ウィンストンを中心に描かれるスピンオフ。 本編映画の数十年前を舞台に、暗殺者社会の仕組みがどのように生まれたかが描かれます。 『バレリーナ』を観る前にこのドラマを知っておくと、組織やホテルの背景理解がよりスムーズです。 一方で、独立した作品としても楽しめます。

こうして振り返ると、『ジョン・ウィック』シリーズは単なる復讐劇ではなく、 「掟」「信頼」「存在の意味」を描いた連続ドラマのような構造です。 その深みを持った世界の中で、ひとりの女性暗殺者がどう生きるのか——それが『バレリーナ』の見どころなのです。💃🕯️

目的別「見るべきジョン・ウィック作品」リスト🎞️🗂️

『バレリーナ』をより楽しむために、どの作品をどの順で観るべきかを目的別に紹介します。 「時間がない」「要点だけ知りたい」「シリーズを一気に追いたい」など、あなたの状況に合わせて選んでください。

迷ったらこの1本。ジョン・ウィックの世界を知るための“絶対基礎”です。

復讐と掟の始まりを描いたこの作品が、ユニバース全体の“心臓部”です。

2本だけで世界観とシリーズの流れが理解できます。 “原点”と“スケール拡大”を対比して観るのがポイントです。

1作目で“掟”を学び、3作目で“世界の広がり”を体感。 この組み合わせで『バレリーナ』の位置づけが自然に理解できます。

ストーリーの進化をきちんと追いたいならこの4本。 世界観、掟、人物の変化が段階的に理解できます。

「掟→裏切り→逃亡→決着」という流れを追うことで、ジョン・ウィック世界の構造が自然に理解できます。

世界観の全貌を深く知りたいならこのセット。 映画4本+ドラマ1本+スピンオフ『バレリーナ』で“ジョン・ウィック・ユニバース”を完全制覇できます。

この順に観れば、世界の掟、信頼の構造、そして“ジョン・ウィック”という象徴の意味がくっきり見えてきます。 その上で『バレリーナ』を観ると、“同じ世界の別の鼓動”として楽しめます。🩰🔥

どのパターンを選んでも、『バレリーナ』は初見でも理解できる設計です。 ですが、1本でも観ておくと、セリフの奥にある“掟の意味”や“恩義の重さ”がより深く感じられます。 あなたの時間と好みに合わせて、最適なルートで“ウィックの世界”へ飛び込みましょう。💫🔫

『バレリーナ』の立ち位置と物語の狙い🩰🎯

『バレリーナ:The World of John Wick』は、シリーズの中で初めて「ジョン以外の視点」から描かれる物語。 時系列は『ジョン・ウィック:パラベラム』(2019)と『コンセクエンス』(2023)の間に位置し、 世界の裏で同時進行していた“もう一つの戦い”を描いています。 この章では、スピンオフとしての立ち位置と、制作陣の狙いをわかりやすく整理します。

- 『パラベラム』(2019)の直後に起きた出来事。

- ジョン・ウィックが逃亡中の同時期に、別の場所で動いていた人物の物語。

- 『コンセクエンス』(2023)へとつながる“架け橋”的存在。

つまり: ジョンの影で進行していたもう一つの物語。 シリーズを「横から覗く」ような構成が新鮮です。

本作の主人公イヴは、ロシア系暗殺者組織「ルスカ・ローマ」に属する女性戦士。 幼い頃からバレエを通じて身体と心を鍛えられ、“踊りと殺し”を一体化した戦闘スタイルを持つ特別な存在です。 彼女の動機は復讐ではなく、「奪われた尊厳を取り戻すこと」。 その戦いの中で、掟・忠誠・自由というテーマが交差します。

🩸バレエの優雅さと戦闘の激しさが融合した“肉体表現”こそが、本作の新しい魅力。

- 脚本はシャイ・ハッテン(Shay Hatten)— 『ジョン・ウィック:パラベラム』以降のシリーズ脚本を担当。

- 監督はレン・ワイズマン(Len Wiseman)— 『アンダーワールド』シリーズでスタイリッシュアクションを得意とする人物。

- 主演はアナ・デ・アルマス(Ana de Armas)。『ブレードランナー2049』や『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ』で高い演技力と身体表現を披露。

制作陣は、『ジョン・ウィック』シリーズで確立された“リアルな格闘アクション”に、 「優雅さ」「しなやかさ」「女性的な強さ」という新しい感性を融合させています。 それは単なるスピンオフではなく、シリーズの精神を“再構築”する挑戦なのです。

“バレリーナ”という言葉は、単なる職業ではなく「訓練・美・自己表現の象徴」です。 イヴにとって踊りは武器であり、心の拠り所でもあります。 戦いの中で彼女が舞う動きは、痛みと決意の融合。 戦場をステージに変える彼女の存在は、暴力の美学を超えて“人間の尊厳”を問う姿勢に繋がっています。

本作のテーマは「優雅さの中の狂気」。 つまり、静と動、秩序と混沌、芸術と暴力が交錯する世界です。

キアヌ・リーブス演じるジョン・ウィックも、本作に特別出演します(物語の核心には触れません)。 彼の存在は“世界の一部”としてイヴの物語に重なり、 「掟の外で生きようとする者同士」という共鳴を生み出します。 ただのゲストではなく、シリーズの精神的継承者として登場するのがポイントです。

『バレリーナ』は、ジョン・ウィック世界を“縦に掘る”作品。 これまで語られなかった女性戦士たちの訓練過程、感情の機微、掟の重さが新たに描かれます。 さらに、この作品によって「ウィック・ユニバース」は単なる男社会から、より多層的な世界へと広がったといえます。 つまり本作は、“世界の拡張”と“価値観の転換”を同時に行う、シリーズの分岐点なのです。

💡『バレリーナ』を観ることで、ジョン・ウィック世界に新しい息吹と視点が加わる。 それが、このスピンオフ最大の意義です。

こうして見ると、『バレリーナ』は単なる外伝ではなく、“ユニバースの再定義”ともいえる作品。 シリーズを知る人にとっては細部が光り、初めて観る人には“独立した感情の物語”として響くでしょう。 それが、ジョン・ウィックという伝説が今も生き続ける理由なのです。🕯️💃

キャラクター&勢力の関係をやさしく整理🧩🤝

『バレリーナ』は、ジョン・ウィック世界の「掟で結ばれた人間関係」が物語を動かします。 難しく考える必要はありません。まずはだれが何を守り、何と対立しているかだけをつかめばOK。 以下のミニ「関係マップ」と「人物・組織の手引き」で、観賞前の混乱をゼロにしましょう。✨

見方のコツ: 誰がどの掟を守り、どの掟を破るのか。ここに注目すると人物の選択が鮮明に見えます。

しなやかな動きと冷静な判断力を兼ね備えた戦士。“踊り=間合いと重心の制御”として機能し、近接戦で真価を発揮。 目的は単純な復讐だけでなく、尊厳を取り戻すこと。掟・恩義・自由の板挟みがドラマを生む。

育て、鍛え、守る一方で、厳しい対価を求める共同体。 「家族」の名のもとに個人を束ねるが、その結束がときに悲劇と強さの両方を生む。

殺し屋社会の中立地帯(聖域)。館内での殺しは厳禁という絶対掟により、世界に均衡をもたらす。 情報・装備・人脈が集まり、物語の分岐点になりやすい。

ルールを制定し、違反者を容赦なく処罰する頂点機関。 ここの決定は世界中に波及し、個人の感情を容易に踏みつぶす重さを持つ。

伝説の名を持つ存在。直接の案内役ではないが、“掟と自由の狭間で生きる者”として主人公と精神的に呼応する。 登場の有無以上に、価値観の参照点として機能するのがポイント。

ルールの門番と礼節の体現者。二人の所作や言葉は、この世界の“温度”を教えてくれる。 彼らの立場を理解すると、誰が線を越えたかが一目で分かるようになる。

- ① 立場と言葉づかい:呼び方・敬語・沈黙の長さは力関係のシグナル。

- ② 取引の条件:コイン/印章/約束の内容は借りと返済のレートを示す。

- ③ 空間の扱い:階段の上・下、入口・奥に誰が立つか。映像が上下関係を語る。

- ④ ルールの線引き:どこまでが聖域か、いつ誰が線を越えたか。越境の瞬間を見逃さない。

シーンのたびに「今はどのバッジ色が強い?」と考えると、関係の揺れがスッと見えます。

上記はあくまで“初見の手がかり”に留めています。具体的な裏切りや結末の示唆は避けました。 まずはこの地図を頭に入れておき、映画では表情・姿勢・立ち位置の細部まで観察してみてください。 きっと、言葉より先に関係が動く瞬間が見えてきます。🕯️

映像とアクションの進化 — “動き”で語る世界🎥⚔️

『ジョン・ウィック』シリーズの魅力は、単に「銃撃戦がすごい」ではありません。 動きそのものが物語を語る。 『バレリーナ』ではこの哲学がさらに進化し、「舞うように戦う」という新次元のアクションが実現しています。 この章では、映像表現の変化と本作の挑戦をわかりやすく解説します。

『ジョン・ウィック』(2014)で生まれたアクションスタイルは、銃撃と格闘を融合させた“ガンフー(Gun-Fu)”。 これは、香港映画の武術とハリウッドの実戦銃技を組み合わせた、リアルかつリズミカルな戦闘演出です。 各作品でその表現は進化を重ね、特に『パラベラム』(2019)では動きが“音楽のように構成”されています。

🔍 すべての動きが意味を持ち、感情の延長として設計されている。

撃つ、蹴る、構える——それぞれが“言葉の代わり”になる演出です。

主人公イヴの戦い方は、まるで踊りのよう。 それは偶然ではなく、バレエの動きを戦術に昇華した新スタイルです。 回転、体重移動、ステップ、スピン、そして静止。 これらは敵を翻弄するだけでなく、観客に“リズム”を感じさせます。 アクションが音楽的構造を持つという点が、本作の革新です。

- 🌀 回転の美学: 敵の攻撃を回転でいなし、流れるように反撃。

- 💃 足運びの変化: 床を滑るように動く姿勢が、戦闘の優雅さを生む。

- 🎶 音と動きの一致: 一撃ごとにリズムが刻まれ、観客が“踊りのような戦闘”を体感。

『ジョン・ウィック』が“戦士の美学”なら、『バレリーナ』は“舞踏の戦闘詩”。 アクションがキャラクターの心情そのものを表現しています。

本作ではカメラワークにも大きな進化があります。 特徴は、“中距離固定+長回し”。 カットを細かく切らず、あえて一連の動きを見せることで、観客が「身体の流れ」を感じ取れる構成になっています。 この演出は観る者の視点を“踊りの観客”へと変える試みです。

- 📷 ドローンショット: 建物内を縦横無尽に追う、俯瞰と回転の融合。

- 💡 光の演出: 暗闇に浮かぶシルエットと反射光が、戦いの緊張を高める。

- 🎨 色彩トーン: 紫・青・金など、冷たさと熱さを行き来する照明構成。

戦いの舞台も重要な要素です。 狭い廊下、鏡張りの部屋、階段、そしてステージ。 各空間がキャラクターの内面を反映するように設計されています。 動線=感情の流れとして配置されているのです。

- 🪞 鏡の部屋 → 自己と向き合う戦い。

- 🏰 廃墟の舞台 → 失われた過去と対峙。

- 🕯️ 階段 → 上昇・成長の象徴。

背景はただの装飾ではなく、主人公の心の動きを“空間”で語っています。

アクションを支える音響設計も極めて緻密です。 一撃の音がリズムを作り、沈黙が次の動きを予感させる。 特に『バレリーナ』では、「動きと呼吸」を音で表現しています。 静寂から爆発へ、そして再び静寂へ。まるで音楽の“間奏”のようです。

映像 × 音 × 動作が三位一体。 これこそが“ジョン・ウィック世界のアクション芸術”の完成形です。🎬🔥

つまり『バレリーナ』は、シリーズで培われたアクション哲学を「舞い」として再構築した作品。 動きに物語を語らせる、感情を拳で描く。 そんな映像体験を味わうことができる、まさに“芸術としてのアクション映画”なのです。🩰✨

音楽・美術・象徴表現で味わう『バレリーナ』の世界🎻🎨

『バレリーナ』は、ただのアクション映画ではなく「音と光と動きが融合した映像詩」です。 音楽、照明、美術、衣装——そのすべてがストーリーを語るために緻密に構成されています。 ここではネタバレなしで、その芸術的側面を掘り下げていきましょう。

音楽を担当するのは、シリーズでもおなじみのタイラー・ベイツ&ジョエル・J・リチャード。 『ジョン・ウィック』シリーズ全体を通じて、彼らは「戦闘=リズム」「沈黙=呼吸」という哲学を確立してきました。 『バレリーナ』では、ピアノや弦楽器の旋律がより繊細に使われ、主人公の心の揺れを描き出しています。

- 🎹 静寂のリズム: 休符のような“間”が緊張を生む。

- 🥁 ドラムのビート: バレエのテンポと戦闘のステップが同期する。

- 🎻 弦の旋律: 復讐心よりも、失われた美を求める感情を表現。

音が主人公の感情を導き、観客の呼吸と同調していく。 “戦うバレエ”を支えるのは、音の物語なのです。

『ジョン・ウィック』シリーズといえば、ネオンの光と深い影。 『バレリーナ』ではその色彩がさらに深化し、舞台的なライティングが導入されています。 照明そのものが感情を表現する“舞台装置”となっているのです。

- 💡 青と紫: 静けさ、孤独、内面の葛藤。

- 🔥 赤と金: 怒り、誇り、覚醒の瞬間。

- 🌙 光と闇: 彼女の“二面性”を象徴。バレリーナとしての顔と戦士としての顔。

色の移り変わりは、物語の感情の流れそのもの。 青から赤へ、そして再び青へ——彼女の心が燃え、また静まるリズムを映しています。

舞台美術は、クラシックとモダンが融合したデザイン。 バレエ教室の鏡張りの壁、古びた劇場、廃墟となった舞台——どれもが「生と死」「美と暴力」の狭間を象徴しています。 美術チームは、バレエの優雅さを保ちながらも、血と影のリアリティを追求しました。

- 🏛️ 劇場のステージ: 戦場と化す“儀式の場”。

- 🪞 鏡: 自分自身と向き合う象徴。割れる瞬間が変化のサイン。

- 🌫️ 煙・埃: 記憶と罪の曖昧さを示す演出。

美術は単なる背景ではなく、心の舞台。 彼女の戦いは、世界の中ではなく、自分自身の内側で起きているのです。

『バレリーナ』の衣装は、アクションとバレエの両立を意識したデザイン。 戦闘服でありながら、布の動きが感情の流れを表現します。 コルセット風のボディライン、柔らかなチュール、黒と白の対比——動くたびに性格が見える衣装です。

- ⚫ 黒衣:決意と孤独の象徴。

- ⚪ 白衣:純粋さ、喪失、再生。

- 🔴 赤の差し色:感情の爆発、血の契約。

衣装の色が変わるとき、物語も転換点を迎える。 色=感情のサインとして観るのがポイントです。

『バレリーナ』では、特定のモチーフが何度も登場します。 特に印象的なのが「手」と「光」。 それぞれが主人公の内面変化を象徴しています。

- 🤲 手: 誓い、創造、破壊。誰かの手を取るか離すかが物語の選択を示す。

- 💡 光: 希望、赦し、再生。暗闇の中で差し込む一筋の光が“生きる理由”を映す。

- 🕊️ 鳥・羽: 自由への渇望。舞台を離れ、空を求める心の象徴。

これらのモチーフを意識すると、1回目と2回目の観賞で“まったく違う物語”に見えるでしょう。 映像が語る詩を読み取るのが、この映画の醍醐味です。

『バレリーナ』は、シリーズで最も詩的でビジュアル的な作品。 音と光、衣装と空間、そして沈黙までもが語り手となる。 その映像世界に浸ることで、暴力の裏にある“美と祈り”を見つけることができるでしょう。🩰🕯️

『バレリーナ』が問いかけるテーマと感情の余白🕯️💭

『バレリーナ』は、銃と血とダンスが交錯する世界の中で、「人は何のために戦うのか」という問いを描きます。 ここでは、ストーリーを直接語らずに、本作が観客に投げかけるテーマを読み解いていきます。 それは単なるアクションではなく、生き方と選択をめぐる哲学なのです。

この世界では、復讐はしばしば“正義”として扱われます。 しかし、『バレリーナ』は問いを逆にします。 「復讐の果てに何が残るのか?」 主人公イヴの戦いは、誰かを倒すためではなく、失われた自分自身を取り戻すための戦い。 その姿は観客に、“怒りの先にある空白”を見せてくれます。

復讐とは、相手を倒すことではなく、自分の心の闇と向き合うこと。 それが『バレリーナ』に流れる静かなメッセージです。

ジョン・ウィックの世界では、“掟”がすべて。 コンチネンタルのルール、ハイ・テーブルの命令、ルスカ・ローマの家訓。 誰もが何かの規律に従って生きています。 しかし、イヴはその中で「自分の意思で立つ」ことを選びます。 それは秩序への反逆ではなく、人間としての自由の宣言です。

掟に縛られた世界で、彼女だけが“踊る”ように戦う。 それは従属の拒否であり、自由へのステップです。🩰

『バレリーナ』の重要なテーマは“自己との対話”です。 彼女の敵は外の世界だけでなく、心の中にもいます。 鏡や影、沈黙のシーンは、自分の罪や弱さと向き合う瞬間を象徴しています。 彼女の戦いの中で映る表情の変化が、心の成長そのものなのです。

バレエの動作が、まるで“祈り”や“告白”のように見える。 動きで心を描く——それがこの映画の詩的な側面です。

この世界の人々は孤独です。 命を預け合う関係でさえ、裏切りがつきまとう。 しかし『バレリーナ』は、“信じることの力”を描きます。 たとえ一瞬でも誰かを信じる——その行為が、世界を変える可能性を持つ。 友情や恩義が冷酷な掟を超える瞬間が、この物語の希望です。

ジョン・ウィックが示した“信義の世界”に対し、イヴは“共鳴の世界”を描く。 優しさは弱さではなく、もう一つの強さです。🌹

『バレリーナ』では、戦闘が芸術のように美しく描かれます。 これは単なるスタイリッシュ演出ではなく、人間の本能と美意識の衝突を描くための装置。 観客は暴力の中に秩序や美を見いだし、同時にその危うさを感じる。 そこにこそ、このシリーズが問い続ける“倫理の揺らぎ”があります。

どんなに美しくても、それが命を奪う行為であるという矛盾。 その“痛み”を見せることが、ジョン・ウィック世界の誠実さです。

『バレリーナ』は多くを説明しません。 セリフよりも、表情・沈黙・動作で感情を語ります。 この“余白”こそが観客の想像力を呼び起こし、物語を自分の中で完成させる余韻を生み出します。 だからこそ観る人によって解釈が異なり、何度でも新しい発見がある映画なのです。

沈黙のシーンで何を感じるか——それが、この映画を「自分の物語」に変える鍵です。🕯️

結局、『バレリーナ』が描くのは“選択”の物語。 復讐か赦しか、掟か自由か、孤独か絆か——そのすべてが観客に委ねられています。 答えは映画の中ではなく、観る人の心の中にあるのです。💃✨

“10倍楽しむ”観賞ガイド&予備知識まとめ🧭🍿

最後は、実際に劇場へ行くあなたのための実用ガイドです。難しい予習は不要。 ここにあるチェックだけで、初心者でも『バレリーナ』の魅力をしっかり掴めます。 キーワードは掟・間合い・光・音・余白。この5つを意識すると体験が見違えます。

時間が無い人:第1作(2014)と第3作(2019)の予告編だけでもOK。世界観の入口とスケール感が掴めます。

- ① 間合いの物語: 近づく/離れるの距離変化は関係性の変化。鏡・階段・狭所の使い方は心の位置を示す。

- ② 手より足: 回転→静止→踏み込みの三拍子が決まると、感情が一段上がる。

- ③ セリフ未満の合図: 目線・沈黙・体の向きが“交渉”の本音。台詞はあくまで表面。

- ④ 掟の線引き: どこが聖域か、誰が線を越えたか。越境の瞬間は必ず後を引く。

- ⑤ 音の余白: 静寂は“次の一撃”の予告。音楽が消えたら、画面の細部に集中。

- 同じシーンで“視点を変える”: 1回目は主人公中心、2回目は周囲の人物や背景小物に注目。

- 音の再発見: 効果音だけに耳を澄ますと、踏み込み・衣擦れ・呼吸が“振付の設計図”に見えてくる。

- 色の遷移マップ: 場面ごとの主色を書き出すと、感情の起伏が線グラフのように見える。

- モチーフの追跡: 手・光・靴・羽——繰り返し出る物は、必ず意味が更新されている。

語り合いの質問カード:「どの掟を守った/破った?」「一番“自由”だった瞬間は?」「光が変わったタイミングは?」

- 時間軸で置く: 『パラベラム』→<本作>→『コンセクエンス』の間に挟み、出来事の呼応を探す。

- コンチネンタルの役割再確認: “守るべき線”としてどう機能したかを整理。

- キャラクターの鏡像関係: 主人公とジョンの“掟と自由”の選択を並べると、物語の奥行きが出る。

- ドラマ補完: 『ザ・コンチネンタル』で仕組みの歴史を後追いすると、象徴の意味がクリアに。

- キーワード: 掟/聖域/コイン/印章/恩義。

- 見る順(最短): 2014 → 2019 → 本作。余裕があれば 2017 → 2023 → ドラマ。

- 着目: 足運び・回転・静止の三拍子 / 青⇄赤の色切替 / 無音の直後。

- 問い: 復讐?赦し? 掟?自由?——あなたの答えはどこに置かれた?

最後に: わからない部分は“余白”として抱えてOK。 このシリーズは、説明よりも手・光・間で語る映画です。感じたことが、あなたの正解。🌙

以上で“10倍楽しむ”ためのガイドは完了。 掟が支配する世界で、あなた自身の“自由”をどこに見つけるか。 スクリーンの暗闇で、光が切り替わる瞬間をお見逃しなく。🩰✨