一杯の酒が、人生を変えてしまう。 そんな人間の“弱さ”と“希望”を描いた映画を集めた特集です。 『フライト』『アナザーラウンド』『リービング・ラスベガス』など、 世界中で名作として語り継がれる作品を通して、アルコール依存という目に見えない恐怖を見つめ直します。 ただ怖いだけではなく、そこには再生・赦し・人間の真実が映し出されています。

アルコールは、祝福の場を彩る飲み物でありながら、 ほんの少しの“逃げ”が積み重なることで、人を破滅へと導くことがあります。 それを最もリアルに、そしてドラマティックに描くのが「アル中映画」と呼ばれるジャンルです。 依存というテーマは重く感じるかもしれませんが、これらの映画は決して説教的ではなく、 「人はなぜ酒に溺れるのか」「そこからどう立ち直るのか」という普遍的な問いを投げかけます。

この特集では、時代も国も異なる9つの名作を取り上げ、 それぞれの物語を通じて見えてくる共通のテーマを紐解きます。 『失われた週末』のような古典から、『スマッシュド』のような現代的作品まで、 どの物語にも「人間の弱さを受け入れる勇気」が描かれています。 観るたびに胸が痛み、それでもどこか優しい──そんなアルコール依存映画の魅力を、 13章構成でたっぷりと紹介します。

- なぜ人間はアルコールに溺れるのか?🍷🧠

- アル中映画の比較 🍺📊

- 『フライト』(2012)✈️ 真実と嘘の間にある“アルコールの恐怖”

- 『ガール・オン・ザ・トレイン』🚆 記憶を奪う“アルコールの迷宮”

- 『失われた週末』(1945)🍸 古典が描いた“アルコール地獄”の原点

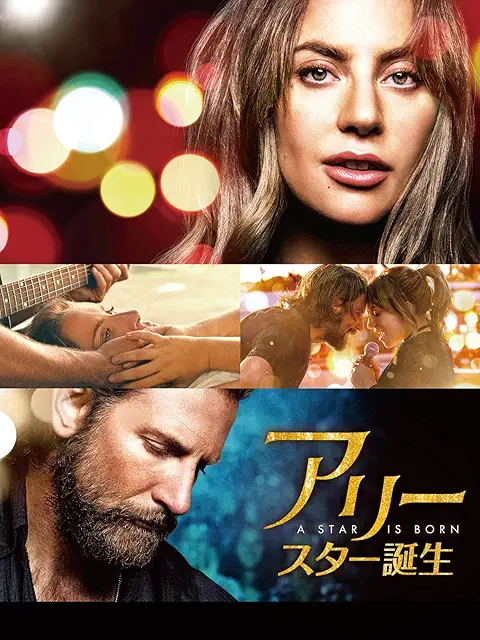

- 『アリー/スター誕生』(2018)🎤 愛と才能を蝕むアルコールの影

- 『アナザーラウンド』(2020)🍾 “少量なら良い”という甘い神話の行方

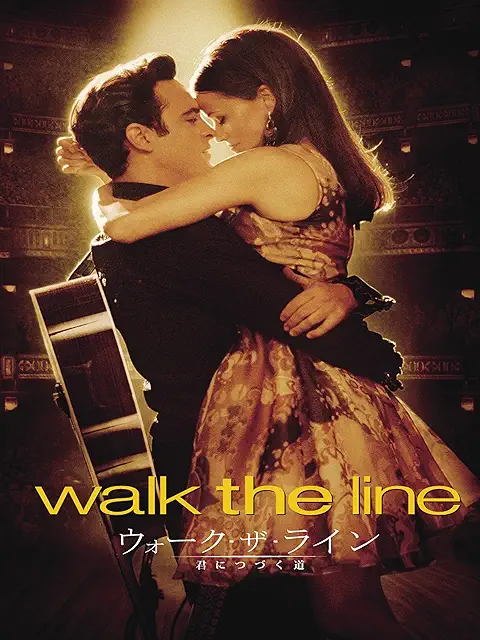

- 『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』(2005)🎸 名声と孤独の中で飲み干す“救いの杯”

- 『ロケットマン』(2019)🚀 輝きと崩壊、音楽の中に溺れた魂

- 『リービング・ラスベガス』(1995)🌃 自滅と受容、酒が導く“終わりの慰め”

- 『スマッシュド/ケイトのアルコールライフ』(2012)☀️ 小さな勇気が生む“回復”のリアル

- アルコール依存映画に共有するテーマ 🧩 人間の「弱さ」と「救い」の境界線

- タイプ別おすすめアルコール映画ガイド 🎞️ あなたに響く“1本”を探す

なぜ人間はアルコールに溺れるのか?🍷🧠

アルコール依存症は「意思の弱さ」ではなく、脳の報酬系・習慣化・環境要因が絡み合って制御が難しくなる“病気”です。映画が“怖い”と感じさせるのは、ゆっくり、しかし確実に人の判断・記憶・関係性・仕事・尊厳をむしばむから。ここでは作品を読み解く前提として、溺れるメカニズムと恐怖が可視化される瞬間を、初心者にも分かりやすく整理します。

アルコールは中枢に作用し、ドーパミン(報酬)を一時的に増やして「気分が上がる」「不安が和らぐ」という即時のメリットを与えます。脳はその快感を学習し、嫌な出来事や退屈と結び付くたびに「飲めば楽になる」と短絡。反復はやがて耐性(同じ効果により多い量が必要)と離脱(切れ目で不快)が生まれ、飲まないと辛い状態へ。ここから先は「飲む→楽になる→切れる→辛い→飲む」の負のループに陥ります。

- 最初は「社交の潤滑油」でも、徐々に自己治療の道具に。

- 「やめられる」という自己効力感の誤認が継続を後押し。

- 結果、飲む理由が生活の中心になりやすい。

依存の入口は人それぞれですが、映画で多いのは過重労働・喪失体験・孤独、そして皮肉にも成功のプレッシャーです。評価や期待に押されるほど「短時間で気持ちを整える手段」が欲しくなり、酒が“速効性のある解決策”の錯覚を与えます。やがて、問題の根は残ったまま対処の誤学習だけが強化され、飲酒量が雪だるま式に増えていきます。

ポイント:酒は問題の原因を解決しないのに、解決した気分だけが手に入る——このギャップが依存の燃料になります。

映画が恐怖を可視化するとき、よく使われる装置が記憶の空白(ブラックアウト)、自己認識のゆがみ、他者への暴言・暴力です。本人は「コントロールできている」と思い込む一方、周囲は破綻の兆候を目撃する。ここに主観と客観の断層が生まれ、観客は“怖さ”を実感します。

- ブラックアウト:取り返しのつかない行為と「覚えていない」の組み合わせ。

- 自己正当化:外的要因のせいにし続ける語り口。

- 境界線の喪失:仕事・家庭・健康の優先順位が崩壊。

飲酒のフォローを続ける家族・恋人・同僚は、善意であっても飲酒の結果を肩代わりしがち(遅刻の帳尻合わせ、嘘の言い訳など)。これが共依存の回路を強め、本人は「まだ大丈夫」という誤解を更新。最終的に周囲が疲弊し離れていくと、孤立→更なる飲酒の加速へつながります。

映画では、“助けたい”が“壊してしまう”という皮肉が、物語の痛点として描かれます。

依存が進むと、飲まずにいられない時間帯が前倒しになり、朝から口をつける・勤務中も隠れて飲むなどのリスク行動が出現。離脱(振戦・発汗・不眠・不安)が辛くて飲む→一時的に楽→また離脱、の悪循環が日常のすべてを飲酒中心に再編します。映画の“恐怖”は、徐々に生活が飲酒用に作り替えられていく過程のリアリティに宿ります。

- 職能と酒の二重性:有能さ/才能と飲酒が同居するときのスリル(例:責任ある仕事×隠れ飲酒)。

- 主観の歪み演出:音・画の揺れ、断片編集、空白カットで観客も混乱に巻き込む。

- 小さな嘘の連鎖:隠蔽→事故→関係破壊のミクロな積み重ね。

- 救いと罠の共存:「酒が救った」と見える瞬間が、のちの大破局の伏線になる皮肉。

次章「アル中映画の比較」では、上の視点を使って各作品の恐怖の出方(記憶の空白・職能の崩壊・関係破壊・孤立)を並べ、どの映画から観ても理解が進むマップを提示します。🎥🔍

アル中映画の比較 🍺📊

アルコール依存をテーマにした映画は数多く存在しますが、それぞれの「恐怖」の出方はまったく異なります。 ここでは代表的な作品を比較し、依存の原因・描写スタイル・恐怖の質を分かりやすく整理します。 単なる「飲みすぎ」ではなく、人の心と社会の構造がどのように関係しているのかを見ていきましょう。

天才パイロットが事故を奇跡的に回避し英雄視される一方、裏ではアルコール依存が隠されていた。 「仕事の成功」と「倫理の崩壊」が交錯し、依存がもたらす自己欺瞞の恐怖を描きます。

記憶を失うほど飲酒を繰り返す女性が事件に巻き込まれていく。 ブラックアウトによる現実認識の欠落がサスペンスの恐怖を強めています。

4日間の飲酒地獄を描いた古典。幻覚や暴力がリアルに表現され、戦後アメリカ社会のアルコール問題を象徴する作品です。

才能ある女性歌手と落ち目の男性アーティストの対比。 成功の裏で崩壊していく“自尊心”と“愛”が、飲酒の恐怖として重く響きます。

| 作品名 | 主な登場人物 | 飲酒の動機 | 恐怖の形 | 特徴的な描写 |

|---|---|---|---|---|

| フライト | ウィップ・ウィテカー(パイロット) | ストレス・過信 | 英雄の裏の罪 | 事故後の取り調べで露呈する隠蔽 |

| ガール・オン・ザ・トレイン | レイチェル(離婚女性) | 喪失・孤独 | 記憶喪失と現実崩壊 | 主観映像とフラッシュバックの編集 |

| 失われた週末 | ドン(作家) | 創作の苦悩 | 精神錯乱・幻覚 | 酒瓶を探して街を彷徨う |

| アナザーラウンド | マーティン(高校教師) | 刺激の欠如・実験 | 幸福の錯覚 | 少量飲酒理論の危険な実験 |

| リービング・ラスベガス | ベン(脚本家) | 人生の破綻 | 自滅と受容 | 最期の日々を淡々と描くリアリズム |

『フライト』(2012)✈️ 真実と嘘の間にある“アルコールの恐怖”

デンゼル・ワシントン主演の『フライト』は、酒を隠した英雄という皮肉な構図で描かれた心理ドラマです。 一見すると航空事故を奇跡的に防いだ勇敢な機長の物語ですが、その裏には「依存症」と「自己欺瞞」という深い闇が潜んでいます。 本章では、公式あらすじをもとに物語の骨格を整理しつつ、アルコールがどのように恐怖を生み出しているのかを丁寧に解説します。

航空機パイロットのウィップ・ウィテカーは、操縦技術に長け、乗客からも信頼を得ているベテラン。 ある日、機体トラブルに見舞われながらも冷静な判断で奇跡的な着陸を成功させ、多くの命を救います。 しかし事故調査が進む中、血中からアルコールが検出され、英雄は一転して被告に。 ここから、彼の「真の墜落」が始まります。

ウィップは酒を断つよう求められても、「操縦に支障はなかった」と言い張ります。 これは依存者に共通する否認(denial)の心理であり、酒が「問題を隠す盾」になる典型です。 一方で観客は、彼が本心では自分の罪を理解していることを知っている。 この“認めたいけど認められない”葛藤が、映画に独特の緊張感をもたらします。

『フライト』の恐怖は、墜落シーンそのものではなく、“自分の中の墜落”を映す点にあります。 事故を防いだのに責められる理不尽さ――しかし、観客はその裏にある飲酒の事実を知っている。 つまり映画は、「善行」と「罪」の共存という人間の本質的な矛盾を突きつけます。

『ガール・オン・ザ・トレイン』🚆 記憶を奪う“アルコールの迷宮”

ポーラ・ホーキンズのベストセラー小説を映画化した『ガール・オン・ザ・トレイン』は、 「記憶の欠落」と「自己不信」をテーマにした心理サスペンス。 主人公レイチェルが体験する“飲酒による現実崩壊”は、単なるスリルを超えた依存の恐怖そのものです。 ここでは公式あらすじをベースに、物語の構造とアルコールがもたらす心理的ホラーをわかりやすく解説します。

離婚によって心を病み、アルコールに溺れたレイチェル。 毎朝、通勤電車の窓から他人の家を眺めるのが彼女の日課です。 ある日、その「理想の夫婦」の家で見た光景が、やがて事件へとつながる。 しかし彼女の記憶は飲酒で断片化し、何が真実で何が幻なのか分からなくなっていく——。

ストーリーは、酔いによる時間感覚の歪みと現実との乖離をサスペンスとして活かし、 「覚えていない自分」を追い詰めていく恐怖を中心に展開します。

レイチェルは飲酒のたびに記憶を失い、翌朝には罪悪感と不安に襲われます。 「自分が何かをしたのではないか」という恐れが、彼女の中で現実のように育っていく。 これは依存症が引き起こす“認知の混乱”であり、酒が事実の再構成者になってしまう恐ろしさを象徴しています。

映画は断片的なフラッシュバックと主観的なカットで観客を翻弄し、 まるで自分も酔ったような不安定な視点を体験させます。

この映画で最も怖いのは、外敵ではなく「自分の記憶」です。 どこまでが真実で、どこからが虚構なのか。酒によって失われた記憶が、 彼女の人生そのものを蝕んでいく。観客は、記憶を頼れない主人公とともに現実の崩壊を体験します。

そして最終的に明かされる真実は、酒が彼女の中に作った「もう一人の自分」の存在を突きつける。 依存とは、現実を分裂させる恐怖の病なのです。

カメラはしばしば揺れ、色調は曖昧に滲む。編集のテンポも不安定で、観客は酩酊した感覚を共有します。 この演出は、飲酒による主観の変形をリアルに伝えるための技巧であり、 まさに“アルコールの視点”そのものです。 観る人はレイチェルと同じように、「信じたいもの」だけを見てしまう恐怖に飲み込まれます。

『失われた週末』(1945)🍸 古典が描いた“アルコール地獄”の原点

ビリー・ワイルダー監督の不朽の名作『失われた週末』は、 映画史上初めてアルコール依存症を真正面から描いた作品として知られています。 公開当時、戦後のアメリカ社会に大きな衝撃を与え、今日の“依存症映画”の礎を築きました。 この章では、あらすじとともに、そのリアルな恐怖表現を詳しく解説します。

主人公ドンは、作家志望の男。 禁酒を約束したはずの週末に、つい酒に手を伸ばしてしまう。 一杯が二杯に、二杯がボトルに変わり、やがて彼は4日間に及ぶ飲酒と幻覚の地獄をさまよう。 彼の頭の中には、理性と欲望の声が交錯し、現実は徐々に歪んでいく。

家族や恋人の愛情も届かず、彼はアルコールという“見えない牢獄”に閉じ込められていきます。

当時のハリウッドでは、依存や中毒の描写はタブーとされていました。 それを破った本作では、禁断症状による幻覚・震え・混乱を生々しく映しています。 特に、ドンが部屋で幻のネズミやコウモリに襲われるシーンは、観る者の神経をえぐるような衝撃です。 酒が「恐怖」を生み出すという点で、この作品はまさにホラーのような現実を突きつけます。

戦争の記憶と経済不安が残る1940年代、酒は多くの人にとって「心の麻酔」でした。 本作は、その社会的背景を反映し、アルコールがいかにして個人の心の傷を覆い隠す存在だったかを描きます。 しかし同時に、それがいかに人間の尊厳を奪うかを冷徹に示しました。 この作品がアカデミー賞作品賞を受賞したのは、単なる悲劇としてではなく、人間の闇を見つめる勇気を評価されたからです。

モノクロ映像の光と影を巧みに使い、酩酊の揺らぎと現実の崩壊を表現。 録音技術の制約の中でも、ガラスの音や呼吸音を強調して「内面のざわめき」を聞かせます。 現代の依存症映画に見られるリアリズムの多くは、この作品の表現方法にルーツがあります。

『アリー/スター誕生』(2018)🎤 愛と才能を蝕むアルコールの影

レディー・ガガとブラッドリー・クーパー共演の『アリー/スター誕生』は、 華やかな音楽業界の裏に潜む依存と自己崩壊の物語です。 愛と名声、夢と現実のはざまで、アルコールがどのように人間の心を蝕んでいくのか—— 本章では、その心理描写と演出の巧みさを深掘りします。

天才ミュージシャン、ジャクソン・メインはステージの上ではカリスマ的存在。 しかし舞台裏ではアルコールと薬物に溺れ、徐々に自分をコントロールできなくなっていく。 ある夜、無名のシンガー・アリーと出会い、彼女の才能を世に送り出すことで再び生きる意味を見出すが、 彼自身の心の傷と依存は、やがて取り返しのつかない悲劇を生む——。

ジャクソンの飲酒は、単なる快楽ではなく創作と自我のバランスを保つための麻酔です。 才能を維持するためのストレスやプレッシャーが、酒によって一時的に和らぐ。 しかしその代償は、自己否定と孤独。 酒が「創作の源」と「破滅の刃」になるという、依存の二面性がリアルに描かれています。

アリーが成功していく一方で、ジャクソンの存在感は薄れていく。 愛する人の成功が、彼にとっては痛みの象徴になっていく心理描写が秀逸です。

アルコール依存によって、ジャクソンは聴覚障害を悪化させ、ステージでの自信を失います。 「声が出ない」という身体的恐怖が、酒の象徴的な報いとして描かれます。 彼にとって歌は自己表現であり存在証明。それを奪う酒の描写は、単なる依存ではなく生の否定でもあるのです。

映画は、アリーの成長とジャクソンの堕落を対照的に描きます。 照明の明暗、音楽のボリューム、ステージの光の演出までもが、二人の心の距離を表現しています。 特に、“Shallow”を歌う場面では、音楽がまだ彼らを繋ぎ止めている。 しかしラストの静寂は、依存がすべてを飲み込んだ後の“虚無”を象徴します。

『アナザーラウンド』(2020)🍾 “少量なら良い”という甘い神話の行方

デンマークの高校教師4人が、「血中アルコール濃度を常に0.05%保てば人生はうまくいく」という仮説を検証する——。 一見ユーモラスな実験は、やがて仕事・家庭・自尊心を巻き込み、快活さと破滅の境界線をあいまいにしていきます。 本章では、公式紹介に準じた物語の骨格をもとに、“少しだけ”が呼び込む恐怖を丁寧に読み解きます。

主人公マーティンは、家庭でも職場でも活力を失った中年教師。 同僚3人と共に「常時0.05%」理論を試すと、最初は驚くほど調子が上向きます。 授業は活気づき、夫婦の会話も弾み、自信が戻ってくる。 ところが「うまくいくなら、もう少し…」と濃度を上げ始めた瞬間、心身の制御が崩れ、 仕事のミス、無謀な行動、関係性の破綻が連鎖。軽やかな浮遊感は、いつしか底なしの傾斜へと変わります。

彼らを突き動かすのは、失われた若さと手応えの渇望です。 アルコールは一時的に社交性を上げ、恐れを鈍らせ、「できる自分」を演出してくれる。 しかし、快が標準化すると耐性が発生し、より高い濃度を求め始める。 その過程で「判断のブレーキ」が壊れ、安全域の再設定が機能しなくなっていきます。 つまり、釣り合いを取るための一杯が、釣り合いを壊す一杯に反転するのです。

本作の“怖さ”は、飲酒そのものよりも、境界管理の崩壊にあります。 いつ飲むか、どれだけ飲むか、誰と飲むか——ルールは最初こそ明確でも、 成功体験が積み上がるほど例外が増え、境界線はにじんでいく。 そして一度にじんだ線は、二度と元の太さには戻らない。 その不可逆性こそが、映画が示すアルコールの本質的な恐怖です。

前半のシーンは、夜の光、音楽、躍動的なカメラで“浮遊”の手触りを与えます。 後半に進むほど色調は寒く、カットは間延びし、重力が作品全体を引き下ろしていく。 その落差は、観客に「自分も一緒に踏み越えたのでは?」という後味を残します。 ラストの舞踏は、回復と陶酔のどちらにも読める二重の象徴。 だからこそ、物語は単純な教訓に回収されず、観る者の人生観に直接触れてきます。

① うまくいっている時ほど危うい —— 成果が出るほど、線を超えやすくなる逆説。

② 仲間との“科学ごっこ” —— 合意が責任を希釈し、暴走を正当化する集団心理。

③ 日常の侵食 —— 家庭・職場・友人関係の小さなひび割れが、ある日臨界を超える。

④ 自己像の更新 —— “飲んだ自分”だけが本当の自分に思えてくる危険。

『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』(2005)🎸 名声と孤独の中で飲み干す“救いの杯”

カントリー音楽の伝説ジョニー・キャッシュの半生を描く伝記映画『ウォーク・ザ・ライン/君につづく道』。 華やかなステージの裏で、彼を支え、そして苦しめたのがアルコールと薬物依存でした。 ここでは、映画のストーリーをもとに、成功と依存の関係、そして家族愛との葛藤を詳しく見ていきます。

貧しい農村出身のジョニー・キャッシュは、独特の低音ボイスと真摯な歌詞で人気を博すカントリー歌手に成長します。 しかし、ツアーの過密スケジュールと名声へのプレッシャーが重なり、彼はアルコールとアンフェタミンに手を出してしまう。 ステージの上では歓声に包まれながらも、プライベートでは妻とすれ違い、次第に自己破壊的な行動を繰り返すようになります。

唯一の支えとなるのは、共演歌手ジューン・カーター。 彼女の支えによってジョニーは立ち直りを試みるものの、“やめられない自分”と常に闘い続ける日々が続きます。

ジョニーにとって酒と薬は、創作意欲を高める“燃料”であると同時に、孤独を覆い隠す“鎮痛剤”。 成功によって得た自由が、逆に自分を制御できない不自由へと変わっていく過程がリアルに描かれます。 特に、ジューンとの関係は「愛があるのに救えない」典型的な共依存の構造。 観客は、彼の才能と破滅が共に輝く瞬間を目撃することになります。

監督ジェームズ・マンゴールドは、ライブシーンを“熱狂”ではなく“告白”として撮影しています。 ステージ上で汗を流すジョニーの姿は、まるで罪の贖いのよう。 音楽そのものが、彼の痛みと依存を語る手段となっています。 明るいライトと観客の歓声の中でも、彼の瞳にはどこか虚無が漂う——。 そのギャップが、依存症映画としての深みを加えています。

『ウォーク・ザ・ライン』の本当の怖さは、依存による幻覚や暴走ではなく、 「愛している人を傷つけながらも、やめられない」という現実の悲しさにあります。 依存は、人間の中の優しさや誠実さまでも侵食し、愛そのものを崩壊させていく。 その静かな恐怖が、観る者の心を深くえぐります。

『ロケットマン』(2019)🚀 輝きと崩壊、音楽の中に溺れた魂

世界的アーティスト、エルトン・ジョンの人生を描いたミュージカル映画『ロケットマン』。 華やかな名声とステージの熱狂の裏には、孤独・依存・自己否定の闇が広がっていました。 本章では、公式ストーリーをもとに、アルコール依存と自己愛の関係、そして再生の物語を詳しく解説します。

貧しい家庭で育った少年レジナルド・ドワイトは、ピアノの才能を見出され、やがて「エルトン・ジョン」として世界的スターに。 しかし成功と共に、酒・薬物・恋愛依存のスパイラルに陥っていく。 母との確執や自己否定の念に苦しむ彼は、ステージで輝けば輝くほど、心は壊れていきます。 やがて限界を迎えたエルトンは、リハビリ施設に入ることを決意。 そこからようやく、自分自身と向き合う旅が始まるのです。

『ロケットマン』の恐怖は、ドラッグや酒の乱用そのものではなく、“成功しても癒えない心の空洞”にあります。 周囲に称賛され、財産も手に入れたはずなのに、彼は「愛されていない」という感情から抜け出せない。 この虚無を埋めるために酒と薬を重ね、快楽と破滅が同時進行していく。 華やかなステージの裏側で、依存が自己崩壊を進める様は、観る者に深い共感と恐怖を与えます。

本作はミュージカル仕立てで、彼の内面を歌と映像で表現します。 たとえば代表曲「Rocket Man」は、成功と孤立の狭間でもがく心を象徴し、 「Goodbye Yellow Brick Road」は、自分を取り戻そうとする願いを歌います。 音楽が物語の説明ではなく心情の翻訳になっている点が特徴的です。 酩酊状態で歌い踊るシーンが、同時に救いと破滅を描くという二重構造になっています。

エルトンの依存の根には、承認欲求と愛情飢餓があります。 幼少期に親から受けた冷淡な態度が、彼の中に“愛されたい”という飢えを作り出し、 それがアルコールや恋愛依存として形を変えて表出する。 映画は、依存を単なる悪習ではなく、愛を求める行為の延長線として描いています。

物語の終盤、エルトンはリハビリ施設で自分の過去を語り、涙を流します。 その瞬間、初めて「自分を許す」ことができた。 酒を断ち、愛と友情を見つめ直す姿は、依存からの解放と同時に、本当の意味での“ロケットマン”の離陸を象徴しています。 彼が空へ昇るラストシーンは、破滅から再生へのビジュアルメタファーです。

『リービング・ラスベガス』(1995)🌃 自滅と受容、酒が導く“終わりの慰め”

ニコラス・ケイジ主演の『リービング・ラスベガス』は、アルコール依存の果てに“生きること”をやめようとする男の物語。 酒をやめるのではなく、飲み続けて死ぬことを選ぶという極限のテーマが、観る者の心を静かに締め付けます。 本章では、公式ストーリーに基づき、アルコールが人間の尊厳をどう奪い、最後に何を残すのかを掘り下げます。

ベンはかつて映画脚本家として成功していたが、アルコール依存により仕事も家庭も失った。 すべてを失った彼は、「ラスベガスで飲みながら死ぬ」と決意し、砂漠の街へと旅立つ。 そこで娼婦セラと出会い、互いの過去を知りながらも、相手を変えようとしない愛を育む。 彼の飲酒は止まらないが、セラはその選択を受け入れる。 そして最後にベンは、静かに息を引き取る——。

本作の恐怖は、暴力的な依存ではなく、穏やかに死を受け入れていく過程にあります。 ベンは苦痛から逃げるのではなく、酒と共に生きることを選ぶ。 その選択があまりにも冷静で美しいために、観客は「死」ではなく「救い」に錯覚を覚えるのです。 つまり、依存が生きる目的にすり替わること——これこそが最も恐ろしい側面です。

ベンの飲酒は、自己嫌悪と孤独を麻痺させる手段。 彼にとって酒は敵ではなく、唯一の友人のような存在です。 セラとの関係は“助け合い”ではなく“受け入れ合い”。 この関係性が、依存を悪と断罪せず、人間の弱さへの赦しとして描かれている点が特徴です。 観る者に、「救えない人を愛するとは何か」という痛烈な問いを投げかけます。

ラスベガスのまばゆいネオンと、ベンの内面の虚無が対照的に描かれています。 画面にあふれる光は、実は“現実逃避の幻”。 カメラは彼の酩酊を追うように揺れ、音楽は時に優しく、時に不安定。 華やかな街の中で、彼の孤独は誰にも気づかれないまま消えていく。 その構図が、映画全体を静かなホラーのように包み込みます。

通常の依存症映画が「立ち直り」や「回復」を描くのに対し、 『リービング・ラスベガス』は、救済を描かないという逆説的なアプローチを取ります。 監督マイク・フィギスは、依存を「生き方のひとつ」として提示し、観客に判断を委ねました。 そのため、観終わったあとに残るのは悲しみだけでなく、生の尊厳への問いです。

『スマッシュド/ケイトのアルコールライフ』(2012)☀️ 小さな勇気が生む“回復”のリアル

教師として働くケイトと夫チャーリーは、毎晩のように酔って笑い合う仲良しカップル。 しかし、楽しいはずの飲酒が次第に生活を侵食し、やがてケイトは「自分が壊れていく」ことに気づきます。 『スマッシュド/ケイトのアルコールライフ』は、依存からの“回復”を描いた作品として、 アルコール映画の中でも珍しく希望の光を感じさせる物語です。

ケイトは優しい夫と共に楽しい毎日を送っていたが、酔った勢いで問題を起こすことが増えていく。 学校での不祥事をきっかけに、彼女はAA(断酒会)に通い始める。 一方で、夫チャーリーは依然として飲酒をやめられず、二人の間に深い溝が生まれていく。 やがてケイトは、自分が幸せになるためには「一緒に飲む関係」から抜け出さなければならないと悟るのです。

この作品の焦点は、「やめたいのにやめられない」苦しみではなく、 「やめると孤独になる」という恐怖にあります。 ケイトにとって酒は夫婦の会話であり、休日の楽しみであり、人生の潤滑油でした。 それを断つということは、これまでの自分を否定することでもあります。 監督はその痛みを真正面から描き、依存の“もう一つの恐怖”を伝えます。

メアリー・エリザベス・ウィンステッドの演技は、派手な演出に頼らず、 小さな感情の揺れを丁寧に積み重ねています。 飲酒のシーンでは、楽しさと罪悪感が入り混じり、視聴者も“共犯者”のように感じてしまう。 カメラは手持ちで彼女の不安定な視界を追い、まるで観客自身が依存の中に立っているかのような感覚を与えます。

ケイトは最終的に、夫と別々の道を歩む決意をします。 それは悲劇ではなく、回復への第一歩。 酒を断っても、人生がすぐに完璧になるわけではありません。 しかし、彼女が自分の意思で選んだ“しらふの朝”には、確かな解放感があります。 映画は、依存を克服することよりも、向き合う勇気こそが希望であると教えてくれます。

『スマッシュド』の恐怖は、“やめられない”ことよりも、 “やめた後の孤独”です。 けれどもケイトは、その孤独を受け入れた瞬間、自由を手にします。 依存を恐れずに見つめることが、最初の一歩なのだと、この映画は優しく語りかけます。

アルコール依存映画に共有するテーマ 🧩 人間の「弱さ」と「救い」の境界線

『フライト』『アナザーラウンド』『リービング・ラスベガス』など、 どの作品にも共通して描かれているのは、人間が抱える弱さと、その弱さをどう受け入れるかという問いです。 酒は単なる嗜好品ではなく、時に心を守り、時に人生を壊す「境界線上の存在」。 ここでは、これらの映画に流れる共通テーマを整理します。

アルコール依存の物語は、多くの場合「否認 → 崩壊 → 受容」という流れをたどります。 『フライト』では、主人公が英雄から被告に転落する過程を通じて、嘘の鎧を脱ぎ捨てます。 『スマッシュド』のケイトもまた、孤独を恐れながらも「飲まない自分」を受け入れる勇気を手に入れました。 酒を断つこと以上に難しいのは、自分を赦すこと。 多くの作品は、この精神的な回復の過程を“本当の物語”として描いています。

『アリー/スター誕生』や『ウォーク・ザ・ライン』では、愛が救いであると同時に依存を助長する要素として描かれます。 相手を支えようとする気持ちが、結果的に共依存を生み出し、互いを傷つける。 「愛しているのに助けられない」——この矛盾が観る者の心を最も痛く刺します。 それでも、最終的に“愛による赦し”が描かれる点に、人間らしい希望が宿ります。

『アナザーラウンド』が示すように、アルコールの恐怖は「楽しさ」から始まります。 一杯の酒が社交や成功を支える瞬間もある。 しかし、気づかぬうちにその快楽が“基準”となり、飲まないと不安になる。 この「快楽の転倒構造」は、依存映画の中で繰り返し描かれる根源的テーマです。 酒が人生を豊かにするか、壊すか——その線は極めて薄く、曖昧です。

『ガール・オン・ザ・トレイン』や『失われた週末』では、飲酒によって記憶が途切れ、 主人公は自分が何をしたのか分からないまま罪悪感に囚われます。 この“記憶喪失の恐怖”は、スリラー的演出を超えて、自己の崩壊そのものを象徴しています。 酒は現実からの逃避を可能にするが、それは同時に自己を失う入り口でもある。 この曖昧さが、観る者に深い不安と共感を残すのです。

これらの作品に共通するのは、アルコールを単なる“悪”として描かない点です。 むしろ酒は、登場人物たちの孤独・傷・欲望を映し出す鏡。 飲酒の動機にこそ、彼らの人生の真実が隠れています。 観る者が彼らに共感するのは、「自分にも同じ逃避の衝動がある」と気づく瞬間だからです。 つまりアルコール映画は、人間そのものを描く“心理の鏡”でもあるのです。

タイプ別おすすめアルコール映画ガイド 🎞️ あなたに響く“1本”を探す

これまで紹介してきたアルコール依存を描く映画は、どれも方向性が異なります。 恐怖・愛・希望・芸術・社会的メッセージなど、視点によって印象が変わるのがこのジャンルの魅力。 ここでは、「どんな気分のときに観るべきか」を基準に、タイプ別のおすすめを整理します。

🍸 絶望型(静かな破滅を描く)

おすすめ:『リービング・ラスベガス』『失われた週末』

👉 人生の底を見つめる覚悟がある夜に。

静かな映像の中で、人間の“終わり方”を考えさせられます。

🎤 芸術型(創作と破滅の狭間)

おすすめ:『アリー/スター誕生』『ロケットマン』『ウォーク・ザ・ライン』

👉 芸術と依存の共鳴を感じたい人に。

才能と苦悩、ステージの光と心の闇を見事に融合させた作品群です。

💞 愛と共依存型(支え合いと破滅の紙一重)

おすすめ:『フライト』『アリー/スター誕生』『ウォーク・ザ・ライン』

👉 「誰かを救いたい」と思ったときに。

相手を想う気持ちが、同時に自分を壊してしまう悲しさが胸を打ちます。

🌅 再生型(立ち直りの勇気を描く)

おすすめ:『スマッシュド/ケイトのアルコールライフ』『アナザーラウンド』

👉 前向きな気持ちを取り戻したい日に。

依存を「終わり」ではなく「始まり」として描く、希望のある物語です。

🧠 サイコロジカル型(心の迷宮と記憶の崩壊)

おすすめ:『ガール・オン・ザ・トレイン』『フライト』

👉 現実と幻想の狭間に惹かれる人へ。

酒が生み出す“記憶の穴”をスリラー的に描いた心理ドラマです。

アルコール依存映画を観る目的は、人によって異なります。 「怖さを知りたい」なら『失われた週末』、 「芸術の裏の闇を知りたい」なら『ロケットマン』、 「自分を見つめ直したい」なら『スマッシュド』がおすすめ。 どの作品も、依存を単なる問題ではなく人間の“生き方”そのものとして描いています。

アルコール依存映画は、恐怖だけで終わらないジャンルです。 壊れていく姿を描きながらも、その奥には“人間を理解しようとする優しさ”が流れています。 破滅も、再生も、すべては「生きようとする力」の証。 観る者に残るのは絶望ではなく、静かな共感と希望です。🌙