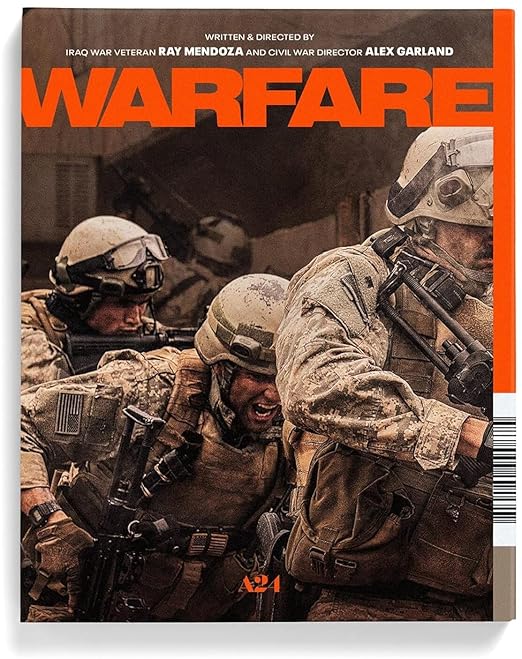

2026年1月、アメリカで話題を呼んだ衝撃の戦争映画『ウォーフェア 戦場最前線』(原題:Warfare)が、ついに日本上陸します。 配給はA24。製作陣には『エクス・マキナ』『アナイアレイション』などで知られる鬼才アレックス・ガーランド、そして実際の米海軍特殊部隊出身であるレイ・メンドーサが名を連ねます。 彼らが描くのは、“英雄の物語”ではなく、“戦場の現実”。派手な演出ではなく、兵士の視点から見た“体験”としての戦争です。

本作は、2006年のイラク・ラマディを舞台に、米海軍特殊部隊(SEALs)の小隊が住宅を拠点に作戦を展開する一日を描いています。 ストーリーはシンプルながら、その映像体験は圧倒的。観客はカメラとともに戦場を歩き、呼吸し、恐怖と向き合うことになります。まるで「戦争の中にいるようだ」と評されるほどのリアリズムが話題を呼びました。 海外では批評家スコア・観客評価ともに高く、「今年最もリアルな戦争映画」として大きな注目を集めています。

本記事では、そんな『ウォーフェア 戦場最前線』を5章構成で徹底解説します。 ネタバレを避けながら、作品の見どころや高評価の理由、SNSでの話題、観る前に知っておくと役立つ背景知識、そしてアレックス・ガーランドという人物像まで、初心者でも理解できるやさしい言葉でまとめました。🎥

この作品は「戦争映画は苦手…」という人にもおすすめです。 戦場の残酷さを見せるだけではなく、“人間とは何か”を問いかける静かな力を持った映画。 あなたも映画館で、ガーランド監督が見せる“リアルな一日”を体験してみませんか?

公式発表のあらすじと見どころ 🎬🔥

アレックス・ガーランド

本章はネタバレなし。公式紹介ページのストーリー要約を土台に、初心者にも伝わる言葉で「どんな映画なのか」を丁寧に解説します。

『ウォーフェア 戦場最前線』は、米海軍特殊部隊Navy SEALsの小隊が、ラマディ近郊の住宅を拠点に任務へ向かうある一日の出来事を、ほぼリアルタイムの感覚で追いかける戦争ドラマです。物語の主役は誰か一人の“英雄”ではなく、チームとして行動する兵士たちの息遣い・判断・連携そのもの。観客は説明的な語りや長い回想に頼らず、現場の音・光・振動と一体化するようにして、「今この瞬間、彼らの身に何が起きているか」を体感していきます。🎧💥

公式のあらすじが伝えるのは、とてもシンプルな骨格です──“戦場で起こる出来事を、そこで生きた人々の記憶にもとづき、地に足のついた視点で描く”。だからこそ大げさな伏線や劇的なサプライズよりも、「どの角を曲がるか」「誰がどこを見ているか」「どんな音がしたか」といった小さな事実の積み重ねが緊張を高めます。銃撃や爆発の派手さに溺れるのではなく、“判断の連鎖”が映像の推進力になるタイプの作品です。

物語は、拠点となる家屋の確保、周辺の状況確認、移動、待機、再配置──といった“軍事作戦の手続き”から静かに始まります。ここで重要なのは、専門用語を並べて置いてけぼりにするのではなく、画面の情報と音だけで観客が状況を理解できる作りになっていること。例えば、短いハンドサインや無線のやり取り、隊員同士の視線の動きが、次に何が起こるかを示すヒントとして機能します。戦争映画に不慣れでも、“見ればわかる”導線が張られているので心配はいりません。

本作は、音響とカメラの使い方がとても特徴的です。遠くの破裂音が響いた直後、隊員が身をすくめる──ただそれだけで、観客の体も反射的に強張ります。暗所では視界が狭まり、“見えない不安”が増幅。昼の強い日差しや砂塵の粒子まで感じ取れるショットが続き、映画館の暗闇=戦場の陰影という一体感が生まれます。派手な音量で驚かすのではなく、静と動の差で心拍を揺さぶる作法が光ります。

誰か一人の来歴や家族事情を深掘りする代わりに、小隊という集合体の意思決定・迷い・緊張が前面に出ます。誰が先行し、誰が後衛に回り、誰が無線を守るのか──役割の移り変わりが、そのままドラマになります。観客は“推しキャラ”を探すよりも、“どう連携が保たれているか”に自然と意識が向き、戦場の厳しさと同時に、チームであることの心強さも感じられるはずです。

多くの戦争映画が回想や時間飛躍で厚みを出すのに対し、本作は逆に“連続する時間”を使って緊張を積み上げます。待機時間のむずむずする焦り、移動前の呼吸の整え方、ドアの前で生まれる短い沈黙──一分一秒の密度が、ストーリーそのもの。時間を縮めない勇気が、観客の没入感を最大化します。

本作は戦争を美化したり、単純な善悪で語ったりしません。「その場に居るとはどういうことか」を、観客それぞれに考えさせます。画面は答えを用意せず、選択の余韻を残す。映画の外に出たとき、あなたは何を持ち帰るのか──そこが本作の一番の価値と言えるでしょう。

- “音”を追う:遠雷のような爆音、砂を踏む靴音、短い無線。音が次の展開の合図です。

- 視線の移動を見る:誰がどこを見ているかで、場の危険度や目的が分かります。

- 役割に注目:先頭・後衛・連絡──その配置が変わる瞬間はドラマの山。

- “待ち”を楽しむ:静けさは手抜きではなく、緊張をためる演出。深呼吸して受け止めて。

派手な“ヒーロー譚”を期待するより、現場の体験として観ると満足度が上がります。映画館の暗さと音響を味方に、感じてください。🎟️

まとめると、『ウォーフェア 戦場最前線』の第1印象は「説明ではなく体験で語る」映画。リアルタイム進行・五感に訴える演出・チームのダイナミクス・余韻の残る問いかけ──これらが折り重なり、“戦場の一日”を観客の身体へ刻み込んできます。普段あまり映画を観ない人でも、視線・音・配置の三点に意識を置けば、難しい知識がなくても物語の緊張と感情のうねりをしっかり追うことができます。次章では、海外で高評価を集めた理由を、具体的な視点で掘り下げます。✨

なぜ全米で高評価を得ている? 🇺🇸⭐

『ウォーフェア 戦場最前線』はアメリカ公開直後から批評家・観客の両方で高い評価を集めました。評価のポイントは単なる“戦争映画の迫力”ではなく、体験のリアリティと映像の誠実さにあります。多くのレビューで共通して語られるのは「これは戦場の再現ではなく、戦場そのものだ」という感想。📈

本作の最大の特徴は、戦場をリアルタイムで追う構成です。カットが長く、ほとんど編集の切れ目を感じさせません。観客は小隊と一緒に息をし、砂を吸い、銃撃の音に身をすくめます。この没入感が、英語圏レビューサイトでは“Unnervingly immersive(息苦しいほどの没入)”と評されました。

カメラは常に兵士の後ろをついて動き、視界が限定されるため、「何が起こるかわからない不安」を観客が共有できます。ドキュメンタリーのような質感でありながら、照明や構図は緻密。ガーランドらしい緊張の演出が高く評価されました。

多くの戦争映画は、英雄や愛国的メッセージを中心に構成されます。しかし『ウォーフェア』は真逆。兵士たちは普通の若者であり、恐怖も迷いも抱えています。彼らが撃つときの震え、倒れる仲間を見つめるときの沈黙――そうした細部にこそリアルがあります。

この「ヒーロー不在」のアプローチは、アメリカの批評家たちから「戦争映画の文法を壊した」と称賛されました。観客は“勝つための戦争”ではなく、“生きるための戦争”を体感するのです。

レビューサイトの多くが絶賛したもう一つの要素が、サウンドデザインです。銃声や爆発音が単に大きいだけでなく、距離感や反響が緻密に設計されています。特にIMAX上映では、観客が振動を「体で感じる」とまで言われました。🎧

さらに、照明や煙の使い方もリアル。ほこりが舞う光線、金属音、無線のノイズ――全てが「戦場の空気」を構築しています。評論家の中には「音がもう一人の登場人物だ」と表現した人もいました。

多くの観客は「物語が進む」というよりも「その場にいる」感覚を味わったと語っています。これは賛否両論も呼びましたが、映画ファンからは「A24らしい実験性」として支持を集めました。 評論家のレビューでは「脚本を読んで理解する映画ではなく、五感で感じる映画」と評されています。

出演陣には、ウィル・ポールター、ジョセフ・クイン、キット・コナーなど、演技力に定評のある若手俳優が集結。一方で、現場監修を務めたレイ・メンドーサは元海軍特殊部隊の隊員。彼自身の実体験がシナリオに反映され、“本当にこうだった”という説得力を加えています。

このリアルな演技指導と現場再現によって、アメリカ国内では「最も信頼できる戦場映画」と呼ばれています。

総じて、『ウォーフェア 戦場最前線』が高評価を得ている理由は、リアリズム・誠実な視点・そして実験的な映像手法の3点にあります。観る人を震わせるのは爆発でも英雄でもなく、人間の感情の揺れ。 だからこそ、多くの批評家は「これは戦争映画ではなく、“人間映画”だ」と語りました。次章では、そんな作品がどのようにSNSやメディアで話題になったのかを詳しく見ていきます。📢

話題になったポイント 💬🔥

『ウォーフェア 戦場最前線』が全米公開後に爆発的な注目を集めた理由は、作品そのものが“体験型映画”として機能したからです。SNSでは上映直後の観客が「2時間呼吸するのを忘れた」「まるで自分が兵士になった気分」と投稿し、#WarfareChallenge というハッシュタグが一時トレンド入りしました。📱 ここでは、具体的にどんな点が話題になったのかを整理して紹介します。

この映画では、キャラクターの背景説明や任務の目的などをほとんど語りません。観客は兵士たちと同じ情報量で現場に立たされます。これは近年のハリウッド作品では珍しい手法で、レビューサイトでも「脚本の沈黙が緊張を生む」と高く評価されました。

SNSでも「情報ゼロで置き去りにされるのが逆にリアル」「何が起きてるのか分からない恐怖がすごい」と、映画の“説明不足”を肯定的に受け取る声が多く見られました。 この点が、映像作品に慣れた層にも新鮮に響いたと考えられます。

『ウォーフェア』の音響は、戦争映画としても異例の細やかさ。銃撃音・壁の反響・無線のノイズなど、全てが観客の位置に合わせて変化します。映画館のスピーカーが「敵の位置」を伝える感覚に、多くの観客が驚嘆しました。 Twitter(X)では「これまでのどんな爆音映画よりも静けさが怖い」という感想も多数。特に無音の瞬間が“心臓に響く”という表現が目立ちました。

一部劇場では、鑑賞後に「音響効果の裏側」トークイベントが開催され、プロの録音技師が“本物の爆破音ではなく、呼吸音と環境音のレイヤーで緊張を作っている”と解説。これもまた映画ファンの関心を集めました。

本作の共同監督であるレイ・メンドーサは、元米海軍特殊部隊出身。彼が持ち込んだ実際の作戦手順や緊急時の合図、武器の持ち方までが忠実に再現されています。 さらに、俳優たちも撮影前に数週間の軍事訓練を受け、筋肉の動きや動線を身体で覚えました。この本格的な準備が、画面の説得力を高めています。

その結果、批評家たちは「カメラの前にいるのが俳優だと忘れる」と評し、SNSでは「演技というより体験」「汗と砂の質感まで本物」といったコメントが拡散。リアリティが“話題そのもの”になった作品です。

アメリカ国内では、戦争映画はどうしても愛国主義や政治的メッセージと結びつきやすいジャンルです。しかし『ウォーフェア』はそこをあえて避け、「人間の体験としての戦場」に集中しました。 この姿勢が保守・リベラル両陣営から称賛を受け、メディアで「めずらしく政治を超えた戦争映画」として取り上げられました。

監督はインタビューで「観客に判断を委ねたい」と語っており、映画の終盤でも“正義”や“勝敗”は示されません。この余白が議論を呼び、「戦争をどう感じたか」を観客同士で語り合う現象が広がりました。

一部では「リアルすぎて辛い」「PTSDを刺激する」といった意見もあり、賛否の中心となりました。とはいえ、こうした議論自体が作品の影響力を示しています。 ある批評家はこう書いています:

戦争を“感じさせてしまう”映画だ。」

まさに、観客が体験した“感情の強さ”こそが、SNSでの話題を生んだ最大の要因と言えるでしょう。

まとめると、『ウォーフェア 戦場最前線』が話題になったのは、説明を排した演出・圧倒的な臨場感・政治を越えた人間描写、そして“リアルすぎる議論”までを巻き起こしたからです。 映画ファンだけでなく、普段映画を観ない人まで「体験してほしい映画」として拡散されました。 次章では、観る前に知っておくとより理解が深まる「事前知識」について紹介します。📚

予習しておくとよい事前知識 📘💡

『ウォーフェア 戦場最前線』をより深く楽しむためには、ほんの少しだけ背景を知っておくと理解がスムーズになります。ここでは、難しい軍事知識ではなく、“映画の体験を豊かにするための予習ポイント”を分かりやすく紹介します。 すべて覚える必要はありません。あくまで「そういう舞台なんだ」と頭の片隅に置いておくだけで十分です。🌍

本作の物語が展開するのは、2006年のイラク・ラマディという都市。実際の戦争史でも「最も危険な市街地」と呼ばれた地域です。建物が密集し、敵味方の区別がつきにくく、あらゆる場所に危険が潜んでいました。 この状況を、映画は限られた建物の内部から描き出します。「見えない敵がどこにいるかわからない」という恐怖こそが物語の中心なのです。

当時の現場では、爆発物を仕掛けた即席爆弾(IED)が多発し、兵士たちは常に緊張を強いられていました。映画で描かれる“音の静けさ”や“息を潜めるシーン”は、その緊張感をリアルに再現しています。

主人公たちは米海軍の特殊部隊「Navy SEALs」の一員です。彼らは海・空・陸のあらゆる環境で作戦を行うエリートチームで、主に偵察・人質救出・高精度攻撃などを担当します。 『ウォーフェア』では、こうした精鋭たちが実際にどのようにチームで動くのか、指揮官がどう判断を下すのかが細かく描かれます。 彼らは超人ではなく、「命令と判断の狭間で悩む人間」として表現されており、そこが本作のリアルな魅力です。

作戦の中で出てくる「スタック(縦列移動)」や「クリアリング(部屋の安全確認)」などの用語も、映像を見れば自然と理解できるように構成されています。難しい予備知識は不要です。

本作の大きな特徴のひとつが、「リアルタイム形式」という構成。これは、物語の時間と現実の上映時間がほぼ一致して進行するスタイルです。 たとえば任務が90分なら、観客も同じ90分を兵士たちと過ごすことになります。時間を飛ばさず、過程を丁寧に見せることで、「待つ」「迷う」「疲れる」という現場の感覚がリアルに伝わります。

この形式により、映画は「ドラマ」ではなく「体験」に近い没入感を生み出しています。観る側も、“時間の重さ”を共有することができるのです。

『ウォーフェア』は特定の国や思想を正当化する物語ではありません。むしろ、戦場に置かれた人間の「恐怖」「孤独」「判断の重さ」を描くことに集中しています。 そのため、観るときは「どちらが正しいか」という視点よりも、「そこにいた人がどう感じたか」を意識してみてください。

この“観る態度”を持つだけで、映画の深みがまったく違って見えます。ガーランド監督自身もインタビューで「この映画は、戦争の意味を説明するのではなく、体験を共有することが目的」と語っています。

- ① 音:遠くの銃声や風の音が、次の展開のサインになる。

- ② 目線:誰がどこを見ているかが、その瞬間の緊張を示す。

- ③ 沈黙:音が消える時間こそ、最も危険な瞬間。

この3つを意識するだけで、初めての人でも戦場の“空気”を感じ取れるようになります。難解なセリフや背景知識に頼らず、感覚で理解できる映画として楽しんでください。🎧

つまり、『ウォーフェア 戦場最前線』を観る前に押さえておくべきことは、「いつ・どこで・どんな状況なのか」だけ。あとは、“感じ取る準備”をするだけで十分です。 次章では、この作品の世界観を支えた映画作家アレックス・ガーランドについて詳しく紹介します。🎬

アレックス・ガーランドとは 🧠🎬

『Civil War』などで知られる テーマ:人間とシステム・生と死・感情と理性

『ウォーフェア 戦場最前線』の監督の一人であるアレックス・ガーランド(Alex Garland)は、イギリス出身の作家・脚本家・映画監督です。 SFや哲学的テーマを得意としながらも、常に「人間の根源」を描くことにこだわってきた映像作家です。今回の『ウォーフェア』では、これまでのSF的な世界観を離れ、“現実の戦場”を題材にした初の挑戦作となりました。

ガーランドはまず小説家として頭角を現しました。デビュー作『The Beach』(1996)は若者のユートピアを描いた小説で、後にレオナルド・ディカプリオ主演で映画化され大ヒット。 この作品ですでに、「理想と現実のずれ」「共同体が壊れる瞬間」というテーマが現れています。彼は当時から、人間の心の崩壊に興味を持っていたのです。

彼が映画界で注目を浴びたのは、ダニー・ボイル監督とのコラボ作品『28日後…』(2002)で脚本を担当したことでした。この作品はウイルスによって社会が崩壊する世界を描き、後のゾンビ映画ブームに大きな影響を与えます。 その後、自身で監督を務めた『Ex Machina』(2014)ではAIと人間の関係を描き、アカデミー賞脚本賞にノミネート。『アナイアレイション -全滅領域-』(2018)では、人間が未知の領域に踏み込むことで自己を失う恐怖を描きました。 いずれの作品にも共通するのは、「人間とは何か?」という哲学的問いです。

『ウォーフェア』では、これまでのSF的な世界を離れ、“現実の戦場”という最も地に足のついた題材を選びました。 共同監督のレイ・メンドーサが実際の戦場経験者であるため、ガーランドは物語の構成と映像のリズムづくりに集中。結果、フィクションとリアリティの境界を曖昧にし、観客が「これは映画か、それとも記録か?」と錯覚するほどの緊迫感を生み出しました。

彼の目的は、戦争を美化することでも糾弾することでもなく、“その場にいた人間の感情”を記録すること。 だからこそ本作は、従来の「英雄物語」ではなく、「体験を共有する映画」として成立しているのです。

この言葉に象徴されるように、ガーランド作品は常に観る者に“思考の余白”を残します。『ウォーフェア』でも、観客に明確な結論を提示せず、「戦場を体験したあなたは何を感じたか?」という問いを投げかけています。 その哲学的アプローチが、戦争映画というジャンルに新たな風を吹き込んでいるのです。

- 『28日後…』(2002)— ウイルスで崩壊したロンドンを描いた脚本作。

- 『Ex Machina』(2014)— AIが“心”を持つ瞬間を問う監督デビュー作。

- 『アナイアレイション -全滅領域-』(2018)— 自己の喪失をテーマにしたSF哲学映画。

- 『Men 同じ顔の男たち』(2022)— トラウマと男性性を象徴的に描いたホラー。

- 『Civil War』(2024)— 米国内戦を題材にした社会派サスペンス。

こうして見ると、彼の作品は常に「極限の状況下での人間」を描いています。『ウォーフェア』はその延長線上にあり、戦場という“究極の現実”で人間を描く到達点なのです。

まとめると、アレックス・ガーランドは単なる監督ではなく、「現代の哲学者のような映像作家」です。 『ウォーフェア 戦場最前線』では、リアルな戦場を通して人間の恐怖・連帯・存在の意味を問います。観る人によって感じ方が変わる――そんな奥行きを持った作品です。 映画館でこの問いに向き合うことこそ、ガーランドが観客に望んでいる“体験”なのかもしれません。✨