「人間に最も近い動物」――それが猿。 だからこそ、映画の世界ではしばしば“恐怖の象徴”として描かれてきました。 言葉を話し、感情を見せ、時に人間以上の知恵を持つ猿たちは、私たちに「似ているのに違う」という不安を突きつけます。 それは単なる動物パニックではなく、人間そのものへの恐怖なのです。

SFからホラー、哲学的寓話、そして家族スリラーまで。 猿が登場する作品は、人類の“鏡”として私たちの内面を映し出してきました。 この特集では、「なぜ猿は怖いのか?」というシンプルな問いを起点に、 映画史に残る名作たちを時代順にたどりながら、“猿の恐怖”の進化を読み解きます。 そして最後には、最新作『おさるのベン』がどのように現代社会へこのテーマをアップデートするのかを紹介します。

🧩猿映画の歴史は、単なる“動物ホラー”の枠を超え、人間の倫理と文明を映す寓話へと進化してきました。 あなたが恐れているのは、スクリーンの中の猿ではなく――あなた自身かもしれません。

なぜ猿は恐怖の対象として描かれるのか? 🐒💀

映画の世界で「猿」という存在は、ただの動物ではありません。人間に最も近い生き物であるがゆえに、私たちはそこに「親しみ」と同時に「不気味さ」を感じます。 類人猿の表情や仕草、知性の片鱗――それらは私たち自身の“原始的な姿”を映す鏡のようであり、文明と野生の境界をゆさぶる存在なのです。

猿は笑い、怒り、嫉妬し、道具を使います。つまり、私たちが「人間らしさ」と呼ぶ要素を多く持っているのです。 しかし映画では、その“似ている部分”がしばしば恐怖のトリガーとなります。たとえば『猿の惑星 (1968年)』では、猿が支配する社会が描かれ、人間は言葉を奪われ、逆に支配される側に転落します。 これは単なるSFではなく、「人間が生物として特別なのか?」という根源的な問いを突きつける物語でもあります。

猿は知性を持つ一方で、野性的な力を象徴します。『リンク (1986年)』では、実験用チンパンジーが知恵をつけ、人間を脅かす存在に変わります。 これは「知性」と「本能」が拮抗した瞬間の不安を表しています。私たちは進化によって理性を得たものの、理性が崩れる瞬間に潜む“原始の暴力”を恐れているのです。

映画というメディアは、人間と猿の違いを映像で際立たせながらも、その境界を崩していきます。『モンキー・シャイン (1988年)』では、主人公と猿が精神的にリンクし、互いの怒りや感情を共有していきます。 この“同調”の描写は、単なるホラーを越え、「人間の心が動物的衝動に支配される恐怖」を視覚化しています。

近年の作品では、「動物を利用し、観察する」人間側の行為自体が恐怖に転じています。 ジョーダン・ピール監督の『NOPE/ノープ (2022年)』では、テレビ番組のマスコット猿が暴走する事件が挿入され、人間が“視聴のために動物を支配しようとする構図”が描かれます。 猿はもはや野生ではなく、カメラの前で人間の欲望を映す鏡となり、観ることそのものが恐怖へと変わります。

古典『キング・コング (1933年)』は、文明社会が未知の自然を征服しようとする寓話です。コングは人間の手で捕らえられ、見世物にされ、やがて暴走します。 その姿は“自然を支配しようとする人間の傲慢”の象徴でもあり、恐怖の裏には「自らの行為が招いた報い」というメッセージが潜んでいます。 巨大な猿が都市を破壊する映像は、単なるモンスター映画ではなく、人間の支配欲が壊される瞬間のカタルシスなのです。

猿恐怖映画の比較 🐒⚖️

同じ“猿がもたらす恐怖”でも、作品ごとに恐怖の源や演出の方向性は大きく異なります。ここでは代表作を横断し、「何が怖いのか」「どう描くのか」「どんな余韻を残すのか」を比較。初心者でも違いが直感できるように、タイプ分類と表で整理しました。

| 作品 | 恐怖の源 | 舞台・状況 | 演出アプローチ | 見終えた余韻 |

|---|---|---|---|---|

| 猿の惑星 (1968) | 知性×支配価値観逆転 | 猿が文明を築く世界で人間が被支配 | 言語・法・宗教を備えた社会のディテールで“不気味なリアル”を構築 | 人間中心主義が崩れる哲学的な恐怖 |

| モンキー・シャイン (1988) | 共依存感情の同調 | 介助猿と主人公の心理的リンクが暴走 | 視線や行動のシンクロによる心理サスペンス | 「内なる衝動」を見せつけられる薄気味悪さ |

| リンク (1986) | 実験知性主従反転 | 研究施設/屋敷に人間と類人猿が同居 | “ドアを開ける”“計画する”など知恵の演技でジワジワ脅かす | 理性の脆さと管理社会の怖さ |

| NOPE/ノープ (2022) | メディア搾取見世物の倫理 | 番組マスコット猿の事件/撮影現場 | “撮ること”自体を怖がらせるメタ演出 | 観客も加害者になり得る居心地の悪さ |

| キング・コング (1933) | 巨大なる自然征服と報い | 未知の島→都市へ連行→見世物化 | サイズ差・都市破壊で原初的恐怖を喚起 | 人間の傲慢へのカタルシスと哀切 |

表のキーワードだけでも差が見えてきます。支配/共依存/実験/見世物/巨大自然──どこを“怖い核”に置くかで、同じ「猿」でもジャンル体験は大きく変わります。

『猿の惑星』は思想SF×ホラーの顔を持つ名作。恐怖は牙ではなく制度から来ます。法や宗教が整った猿社会は、観客に“自分が少数者になる”感覚を与え、言葉を奪われる恐怖を突き刺します。

世界観の説得力価値観崩壊『モンキー・シャイン』は心の闇を猿が代行する構図。視線の同調や行動の一致がじわじわと不穏さを増幅し、最後は「衝動の主体は誰か?」という問いが残ります。

主観演出密室サスペンス『リンク』は施設スリラーの文法で、ドア・鍵・階段といった日常的オブジェクトを恐怖装置に変換。“少しだけ賢い”が最も怖い、を体現します。

知恵の演技屋敷ホラー『NOPE/ノープ』の猿エピソードは、撮影=支配のメタを露わに。視線(カメラ)と暴力が連動する設計で、観客にも“見続ける加害性”を自覚させます。

視線の暴力ショービズの暗部『キング・コング』は神話スケール。文明が自然を見世物にするとき、力の逆襲が始まる──単純明快だが普遍的。都市を背景に“異物”を描く古典表現は今なお強いです。

サイズ差恐怖都市破壊のスペクタクル- 思想性×社会逆転を味わいたい → 『猿の惑星 (1968)』

- 密室でじわじわ心理スリラー → 『モンキー・シャイン (1988)』

- 研究施設×知性の怖さ → 『リンク (1986)』

- “撮ること”の罪悪感を考えたい → 『NOPE/ノープ (2022)』

- 王道モンスター×哀切ドラマ → 『キング・コング (1933)』

まずは自分が恐怖のどの要素に惹かれるかを決めると、作品選びが一気に楽になります。次章以降では各作を個別に深掘りし、公式紹介に基づく物語概要と“見どころの地図”を提示していきます。

猿の惑星 (1968年) 🪐🐒

『猿の惑星』は、1968年に公開された古典SF映画でありながら、今なお映画史の象徴として語り継がれる名作です。 物語は、宇宙飛行士テイラーたちが長い航行の末に未知の惑星へと不時着するところから始まります。そこで彼らが見たのは、人間が言葉を失い、猿が文明を築く社会でした。 人間と猿の立場が逆転した世界で、テイラーは捕らえられ、裁かれ、そして人類の過去の真実を知る――という驚愕の展開が待ち受けます。

この作品の恐怖は、血しぶきや怪物ではなく、知性による支配です。 猿たちは言語・法律・宗教を持ち、人間を“動物”として研究・解剖します。観客が見せつけられるのは、「人間が持つ傲慢さの鏡像」です。 もしも知性を持つ生物が人間以外だったら?という問いは、当時の進化論議や冷戦時代の価値観をも反映していました。 つまり、この映画は単なるSFではなく、「文明批評としてのホラー」なのです。

猿社会では、科学は支配層の宗教的教義によって制限され、人間は“下等動物”として扱われます。 この構造は、まさに人間社会の縮図であり、差別・宗教支配・検閲といったテーマが投影されています。 テイラーが「私は人間だ!」と叫ぶシーンは、人間の尊厳が制度に抑圧される象徴的瞬間。 猿のマスクと特殊メイクの完成度も相まって、“似ているのに違う存在”が生み出す不気味さが極めてリアルに描かれています。

映画のラストで明かされる衝撃の真実――それは観客に「この惑星はどこなのか?」という疑問を投げかけるだけでなく、進化の循環という皮肉を突きつけます。 猿が文明を築いたのではなく、人類が自ら滅んだ後の世界だったという結末は、文明への警鐘として現在も多くの批評に引用されます。 進化の果てに自滅するという構図は、現代のAI・環境問題とも通じる普遍的テーマです。

1960年代当時、猿のリアルな表情を再現するために特殊メイクが導入され、俳優の感情演技を猿の顔で伝えるという試みは画期的でした。 この技術革新は後の『スター・ウォーズ』や『ロード・オブ・ザ・リング』など、多くのSF作品に影響を与えています。 低予算ながら壮大なスケール感を演出し、特に砂浜のラストシーンは映画史上屈指の名カットとして知られています。

- 「貴様らの手をどけろ、この汚い猿め!」

- 「神のご加護を、科学者には必要ない。」

- 「やっぱりそうだったのか……!」

これらのセリフには、当時の社会情勢――宗教と科学の対立、人種差別、反戦メッセージ――が込められています。 猿という“他者”を通して描かれるのは、人間の愚かさと執念そのものです。

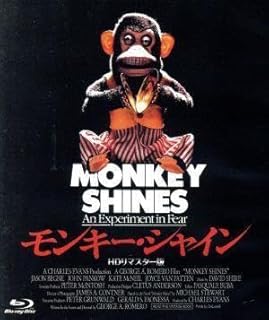

モンキー・シャイン (1988年) 🧩🐒

『モンキー・シャイン』は、ゾンビ映画の巨匠ジョージ・A・ロメロ監督が手掛けた心理スリラーです。 事故で四肢麻痺となった青年アランが、リハビリのために受け入れた介助猿エラとの関係が次第に狂気へと変わっていく物語。 「人間の心を映す鏡としての猿」というテーマを、ホラーではなく静かな恐怖と共依存の物語として描いています。

エラは人間の指示を理解し、日常を支える優秀な介助猿。しかし、実は科学者によって知能増幅実験が施されており、彼女は次第に“主人の心”とリンクしていきます。 アランが怒ればエラも怒り、アランが嫉妬すればエラも攻撃する――という、感情共有型ホラーが本作の特徴です。 猿が人間の“負の感情”を代弁して暴力を振るう構図は、「理性を失う恐怖」を象徴しています。

エラの知能を高めた研究者は、「人間の脳細胞を移植すれば知性を得る」と信じています。 この実験設定自体がロメロらしい社会風刺であり、冷戦期の“科学の万能幻想”への皮肉でもあります。 知性を与えられた猿が暴走する展開は、『フランケンシュタイン』の系譜にも連なります。

本作の最大の魅力は、カメラの視点が巧みに変化すること。アランの動けない視界、そしてエラの低い目線――この二重構成によって、観客は「動けない恐怖」を体感します。 さらに、カメラがエラの視点で動く瞬間は、彼女の感情が観客に伝染するように設計されています。 ホラーというより心理的なスリルを重視した構成です。

エラはアランを守ろうとしながら、次第に彼を“所有”しようとする存在へと変貌します。 猿の無垢な瞳と暴力的行動のギャップが、観る者に深い不安を残します。 ロメロ監督はこの映画で、「人間の孤独が生む依存の怖さ」を描きたかったと語っています。 つまりこの作品の真のテーマは、「動物が怖い」ではなく、「心のよりどころを求める人間の弱さ」なのです。

- 『猿の惑星』が「文明の逆転」を描いたのに対し、『モンキー・シャイン』は心理の侵食を描く。

- 『リンク』が「実験の結果」を主題にするなら、本作は「感情共有の結果」。

- 『キング・コング』のような外的脅威ではなく、内面から生まれる恐怖が核にある。

つまり『モンキー・シャイン』は、猿という存在を通じて“人間の心の深層”を暴く内省的ホラーです。

実際に訓練されたカプチンモンキーが演じており、CGでは出せないリアリティがあります。 猿が人間を見つめ返す瞬間に宿る「感情の揺れ」は、観客自身が“観察される側”になる錯覚を呼び起こします。 エラ役の演技は、アカデミー賞級と評されたほど。小さな瞳に宿る知性と怒りが、この映画を特別なものにしています。

リンク (1986年) 🧬🐒

『リンク』は、イギリス郊外の古い屋敷を舞台にした知性猿スリラー。 美しい研究助手ジェーンが教授の助手として屋敷を訪れるが、そこでは 実験用のチンパンジーたちが奇妙なほど人間らしく振る舞っていた。 その中でも特に“賢い”とされるオラウータンのリンクが、 次第に人間の支配に反発し、屋敷全体を支配していく――という物語です。

『リンク』の怖さは、猿が“完全な知性”を持っていないことです。 人間の命令を理解するが、その意図を誤解する。ドアを開け、火を使い、 計画的に動くが、感情のコントロールは不安定――。 この「知性と本能の中間」という不安定な立ち位置が、最も恐ろしく感じられる部分です。 猿が理性的に見えるほど、次に暴走したときの破壊力が倍増します。

舞台となるのは、古びた洋館。そこに教授、助手、猿たちが閉じ込められた構図は、 まさに“知性の檻”。外界との通信も絶たれ、 ドアを開ける、階段を上る――日常的な行為がすべて緊張の連続となります。 猿がドアノブを回す瞬間や、窓越しにこちらを見つめるカットは、 まるで人間と変わらない存在感で、観客の生理的恐怖を刺激します。

教授が進める実験は、「猿に人間の知恵を教え、共存する」ことを目的としています。 しかし、それは同時に支配構造の再現でもあります。 猿が道具を扱い、人間に逆らうようになった瞬間、 その研究の意味は崩壊します。 「人間が支配する側である」という思い込みを壊すホラーであり、 それが静かに恐ろしいのです。

特筆すべきは、実際に訓練されたチンパンジーとオラウータンが出演していること。 1980年代当時、アニマトロニクスではなくリアルな演技で恐怖を生み出した数少ない作品でした。 カメラは低いアングルから撮影され、観客は常に「見下ろされる側」として感じるように設計されています。 これにより、知性の上下関係が逆転する演出が強調されています。

リンクはただの猿ではなく、人間社会の縮図を象徴しています。 服を着て、食事をし、電話を使い、命令を理解する―― その姿はまるで「人間の劣化コピー」。 しかし同時に、彼は純粋で残酷でもあります。 見る者は、リンクの行動を笑いながらも、次の瞬間にぞっとするのです。 彼の存在は「文明化の果てに残った野生」そのものです。

- 屋根裏での“静寂の襲撃”シーン。

- リンクが火を灯し、階段を上がる場面。

- 電話越しに“助けを呼ぶ声”が途切れる瞬間。

派手なアクションではなく、「静かな恐怖」で観客を締め付けます。 カメラが長回しで猿の視線を追う演出は、観る者をまるで実験対象のように感じさせる効果があります。

NOPE/ノープ (2022年) 🎬👁️🗨️

『NOPE/ノープ』は、『ゲット・アウト』『アス』で知られるジョーダン・ピール監督が手掛けた、現代社会を象徴するメタホラー作品。 物語の主軸は「空に潜む何か」を巡るUFOスリラーですが、本章で注目すべきは、 劇中に登場するテレビ番組「ゴーディーズ・ホーム」における暴走するチンパンジーの事件です。 この短い挿話こそ、映画全体のテーマ――“見世物と搾取の恐怖”――を象徴しています。

子役俳優たちが出演するホームコメディ番組『ゴーディーズ・ホーム』。 ある日、撮影中にゴーディ(チンパンジー)が突如暴走し、出演者を襲撃する事件が発生します。 異様なのは、その暴走が“偶発的”というよりも、積み重ねたストレスと見世物化された生活の果てに起きたように描かれていること。 カメラの前で作られた笑顔の裏に、動物の苦しみと抑圧が潜んでいたのです。

ピール監督は、このゴーディのシーンで“観ることそのものが暴力になる”という構図を明確に描いています。 観客も、視聴率も、カメラも、すべてが“見たい欲”で動く。 そしてその欲望が暴走した結果、制御できない現実が起こる――。 この視点は『NOPE』の主題「空の怪物=見られる存在を拒む者」と直結しており、ゴーディはその縮図なのです。

ピール監督は、ゴーディの事件を通じて“自然を支配できると思う人間の傲慢”を批判します。 チンパンジーは訓練で従順に見えても、本質的には制御不能な他者。 それを商品化し、笑いに変える人間こそが、真のモンスターではないかと問いかけています。 このメタ構造が、単なるホラーを超えて「視聴文化そのもののホラー」に昇華しています。

ゴーディが暴走するシーンでは、監督は意図的にカメラを「遮断」します。 直接的な暴力を映さず、血の跡・音・沈黙で恐怖を想像させる演出。 観客は“見たいのに見えない”ことで、逆に「映すことの罪」を意識させられます。 それは「映像が現実を支配している」現代社会へのアイロニーでもあります。

ゴーディ事件の生存者ジュープは、その経験を「成功の物語」として商品化し、テーマパークを経営しています。 彼は笑顔で過去を語りながらも、恐怖を見世物として再利用している。 この姿こそ、ピール監督が描く“現代の観客像”のメタファーです。 恐怖でさえビジネスに変える――その冷徹さが最もゾッとする部分です。

『NOPE』の主軸であるUFO(劇中では「ジャン・ジャケット」と呼ばれる)は、実は“生きた存在”であり、視線を向けられることを嫌う。 つまり本作全体が「見世物にされた猿(ゴーディ)」と「見られることを拒む怪物(ジャン・ジャケット)」の対比構造になっているのです。 見る/見られるの関係が逆転する瞬間、観客は恐怖を通して「自分の視線の暴力性」に気づかされます。

キング・コング (1933年) 🦍🏙️

映画史を語るうえで外せないのが『キング・コング』。 1933年、映画史上初の“巨大怪獣映画”として公開され、特撮とストップモーション技術で観客を驚愕させました。 物語は、映画撮影隊が伝説の「髑髏島」で巨大な猿コングを発見し、ニューヨークへ連れ帰って見世物にするというシンプルな構成。 しかしその根底には、人間と自然の関係性、そして“文明が野生を搾取する恐怖”が潜んでいます。

コングはただのモンスターではありません。彼は自然そのものの力を象徴しています。 髑髏島で無双する巨大な存在が、人間の手に捕らえられ、鉄鎖に繋がれ、文明のど真ん中で晒し者にされる。 それは“人間が自然を支配できる”という傲慢の表れであり、最終的にコングが暴れるシーンは、自然の逆襲としてカタルシスを生み出します。

当時としては驚異的な特撮技術――ストップモーションアニメーションによるコングの動き、ミニチュアと実写の合成、そして光の使い方。 これらが後の映画に与えた影響は計り知れません。 『ジュラシック・パーク』『ゴジラ』『ロード・オブ・ザ・リング』など、多くの“モンスター映画”がキング・コングを祖先としているのです。 技術面の革新が、恐怖のリアリティを生み出した好例です。

『キング・コング』の根底には、古来から語られる「美女と野獣」の神話が流れています。 コングが人間の女性アンを守ろうとする姿は、恐怖でありながら悲しい愛でもある。 観客はその感情に戸惑い、次第に“怪物に同情する”という複雑な感情を抱かされます。 恐怖と哀れみが同時に成立する点こそ、この作品が長く愛される理由でしょう。

ニューヨークで鎖を破り、摩天楼をよじ登るコングの姿は、文明社会への侵略ではなく、自然の逆襲です。 そして最頂部での死は、「人間が征服したはずの自然に結局敗北する」という象徴的な結末。 「美が野獣を殺したのだ」というラストのセリフは、愛と欲望、支配と破壊のすべてを内包しています。

『キング・コング』によって、映画界には「巨大猿」というジャンルが生まれました。 以後、『ゴリラの復讐』『コングの逆襲』『キングコング対ゴジラ』など、多くの派生作品が登場。 それは恐怖であると同時に、人間のロマンと罪悪感を投影する存在として拡大していきます。 コングは単なる怪物ではなく、人間が生み出した“神話的存在”なのです。

髑髏島の密林、霧に包まれた恐竜との戦い、そしてビル街を舞台にした大暴走――。 どのシーンもスリル満点ですが、監督たちは常に哀しみのトーンを失いません。 コングがアンを手に抱き、静かに空を見上げるカットは、ホラーを超えて詩的な美しさすら漂います。 その映像詩的アプローチが、後の怪獣映画とは一線を画しています。

共有するテーマ 🧩🐵

猿を題材にした映画を並べてみると、時代やジャンルが違っても不思議なほど共通したモチーフが見えてきます。 それは、「人間とは何か」という問いです。 猿は人間に近い存在であるがゆえに、私たちが築いてきた文明・道徳・科学・支配といった概念を、 一度すべて揺さぶり、壊して見せる役割を担っています。

『猿の惑星』や『リンク』では、猿が人間のように言葉を話したり、道具を使うようになります。 それは人間の知性の模倣でありながら、同時に理性の崩壊の象徴でもあります。 知性を得た猿は、やがて人間のように支配し、嫉妬し、暴力を振るう。 その姿は、進化=救いではなく呪いであることを示しています。

『猿の惑星』では、猿が人間を奴隷化することで“支配される恐怖”を描きました。 一方、『キング・コング』では人間が自然を支配しようとして破滅します。 この反転構造こそ、猿ホラーの最大の特徴。 どちらが正義かは問題ではなく、「支配する者もまた恐怖を生む」という普遍的真理が見えてきます。

『モンキー・シャイン』や『リンク』では、科学者の実験が“倫理”を超えた瞬間に恐怖が始まります。 動物実験、知能増強、感情共有――どれも「人間が神の領域に踏み込む」危険を暗示しています。 科学の発展が善か悪かという問いを、映画は猿の姿を通して投げかけているのです。 つまり猿の恐怖とは、「人間の傲慢の写し鏡」でもあります。

『NOPE/ノープ』や『キング・コング』では、「観ること」そのものが暴力として描かれます。 観客が“見たい”と願うほど、スクリーン上では命が消費されていく。 動物も人間も、視線によって支配され、見世物にされていく過程にこそ恐怖があります。 カメラの前に立つ存在の痛みを描くことで、映画は観客に「自分は加害者かもしれない」という不安を与えます。

どの作品にも共通して登場するのが「人間が作った世界」と「自然が持つ本能的力」の衝突です。 猿はその境界線上に立ち、私たちに「自然を支配しているつもりの危うさ」を教えます。 コンクリートの街で暴れるキング・コング、研究施設を支配するリンク――いずれも人間の居場所が壊れる瞬間を描いています。 そこにこそ、猿が“ホラー”として成り立つ理由があるのです。

猿映画の多くは、ただ怖いだけでは終わりません。 『キング・コング』のように、暴力の裏に孤独と悲しみを描く作品も多く、 観客は「人間が引き起こした悲劇」に共感してしまう。 恐怖と感情移入が同時に成立する――この複雑な感情構造が、他のホラー映画にはない深みを与えています。

タイプ別のおすすめ作品 🎥🐵

猿が登場するホラーやスリラー映画といっても、その「怖さの方向性」は実に多彩です。 ここでは、これまで紹介してきた代表作を中心に、観たいタイプ別におすすめの見方を整理しました。 あなたの好みに合わせて、“どの恐怖に惹かれるか”をチェックしてみましょう。

「もし猿が人間より賢かったら?」という根源的恐怖を描いた『猿の惑星 (1968年)』。 SF哲学の名作であり、文明批評・人間中心主義の崩壊を描いた作品です。 価値観を揺さぶる物語を求めるなら、まずこの一本。

『モンキー・シャイン (1988年)』は、介助猿との共依存を通して人間の感情を映すサイコスリラー。 怖さよりも切なさが残る異色のホラーで、「他者との共感が暴力に変わる」瞬間を描きます。 心理的緊張感を重視する人におすすめ。

『リンク (1986年)』は、閉ざされた屋敷で繰り広げられる知性猿スリラー。 「人間より少しだけ賢い」存在がもたらす恐怖を、静かな緊張で描いています。 科学×倫理のテーマに惹かれる人、サスペンス好きにも最適。

『NOPE/ノープ (2022年)』は、映像と視線をテーマにした社会派ホラー。 劇中の猿“ゴーディ”の事件が、メディアと観客の欲望を暴き出します。 「観ることの暴力性」を体感したい人におすすめです。

『キング・コング (1933年)』は、巨大猿が都市を破壊する中で“愛と悲劇”を描いた不朽の名作。 ストップモーションによる特撮の原点であり、怪獣映画のルーツでもあります。 映画史を学ぶうえでも必見の一本です。

- 『プロジェクト・ニム (2011年)』:実際のチンパンジー知能実験の記録。現実の倫理問題を描くドキュメンタリー。

- 『猿の惑星:創世記 (2011年)』:リブート版として、遺伝子操作で進化する猿たちの悲劇を新たな視点で描く。

- 『コンゴ (1995年)』:企業と探検隊、そして“知性猿の軍勢”が対峙するアドベンチャーホラー。

これらの作品を観れば、「猿=恐怖」の多様な側面がより深く理解できます。 特に『プロジェクト・ニム』は現実世界での“猿の悲劇”を描いており、フィクションが現実に近いことを痛感するでしょう。

最新作『おさるのベン(原題:Primate)』(2026) 🐵🔪

2026年2月20日に日本公開予定の映画『おさるのベン(原題:Primate)』は、“かわいい猿が狂気に染まる”という衝撃のテーマで世界中の話題をさらっている最新ホラー作品です。 監督は『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』などで知られるヨハネス・ロバーツ。 実写と特殊効果を融合させたリアルな演出で、「最も身近な動物が最も恐ろしい存在になる」という原始的な恐怖を描き出します。

物語の主人公は、郊外で静かに暮らす一家。彼らの生活には、愛らしいペットのチンパンジー「ベン」がいました。 しかしある夜、ベンが森の奥で何かに襲われてから、家の中で奇妙な出来事が起こり始めます。 家具が動く、声が聞こえる、そして――ベンの瞳に宿る光が、以前とは違う。 やがて一家は、愛すべきペットが“何か別のもの”へと変わっていくことに気づくのです。

『おさるのベン』が他の動物ホラーと一線を画すのは、舞台が“家の中”であること。 家族の食卓、寝室、リビング――そこは誰にとっても安心できる空間のはずです。 しかし本作では、その最も安全であるはずの場所が、徐々に恐怖の巣に変わっていく。 監督ロバーツはこの構造を通して、「恐怖は外から来るのではなく、身近な関係から生まれる」という心理的な恐怖を描き出しています。

ベンの表情には、実際の猿の映像とCGモーションキャプチャを融合。 わずかな表情の変化、瞬きの速度、呼吸音など、細部に至るまで緻密に設計されています。 監督は「観客が“かわいい”と感じる一瞬の後に、すぐ“怖い”と感じるように」カメラワークを構築。 特に、家族の誰かを見つめるベンの“静かな視線”は、劇場で息を飲む瞬間となるでしょう。

『猿の惑星』が描いた「知性による支配」、 『モンキー・シャイン』が描いた「共依存と心の闇」、 『リンク』が描いた「実験による反乱」、 『NOPE/ノープ』が描いた「見世物化の暴力」―― それらのテーマを、本作『おさるのベン』は“ペットと人間の関係”という日常のレベルに落とし込み、 最も身近な形で“人間と猿の境界”を崩す作品となっています。

- ベンの「視線」や「仕草」に潜む人間的な違和感を探してみよう。

- 照明や音響が段階的に変化し、家庭が“檻”に変わる演出に注目。

- 終盤にかけて明かされる“変貌の理由”は、観客自身への問いでもある。

- 過去の猿映画との対比(特に『モンキー・シャイン』と『リンク』)を意識するとより深く楽しめる。

「ジョーダン・ピールの社会性と、『ジョーズ』的な緊張感を融合させた作品。」(Screen Rant) 「観客の“かわいい”という感情を利用して、最も残酷な瞬間を叩きつける。」(The Guardian) 「ベンは2020年代の新たなモンスターアイコンになる。」(Bloody Disgusting) といった評価が並び、ホラーファンの間で早くも話題沸騰中です。

猿の惑星 (1968年)

猿の惑星 (1968年)  モンキー・シャイン (1988年)

モンキー・シャイン (1988年)  リンク (1986年)

リンク (1986年)  NOPE/ノープ (2022年)

NOPE/ノープ (2022年)  キング・コング (1933年)

キング・コング (1933年)