「ゲームのように観て、アトラクションのように感じる映画」──それがポール・W・S・アンダーソン監督の真骨頂。 派手なアクションと独特の世界観で、観る人を現実から非日常へと連れ出す映像職人です。

本記事では、アンダーソン監督の代表作をネタバレなしでわかりやすく紹介し、 初心者の方でも楽しめるように、作品の魅力やテーマを丁寧に解説します。 彼の映画には「閉ざされた世界」「生き残りの物語」「強い女性像」といった共通点があり、 一見バラバラに見えるジャンルを“サバイバル”という一本の糸でつないでいるのです。

『バイオハザード』シリーズで世界的ブームを巻き起こし、 『エイリアンVSプレデター』『デス・レース』では極限の戦いを、 さらに『モンスターハンター』ではゲームと現実の境界を越えた新しい映像体験を提示しました。 そして、最新作『ロストランズ 闇を狩る者』(2026年公開予定)では、原作ジョージ・R・R・マーティンと手を組み、 監督自身のキャリアを象徴する壮大なダークファンタジーに挑戦しています。

「映画は観客を別世界へ連れて行く扉だ」──ポール・W・S・アンダーソン

本記事を通して、彼の映像世界を旅するように体験してみてください。 作品ごとに異なるテーマ、映像の質感、そして“生きる力”の物語が、 きっとあなたの中に新しい映画の楽しみ方を芽生えさせるはずです。

ポール・W・S・アンダーソン監督とは 🎬🌍

イギリス出身の映画監督 ポール・W・S・アンダーソン(Paul W. S. Anderson) は、1990年代から現在まで、 ハリウッドで活躍し続けるアクション・SF映画の名匠です。派手な映像演出と分かりやすいストーリー展開で、世界中の観客を楽しませてきました。 特に、『バイオハザード』シリーズを成功させた人物として有名で、ゲームを原作とする映画を“本格的なエンターテインメント”に押し上げた功績があります。

アンダーソン監督は1965年、イングランドのニューカッスルに生まれました。大学では英文学と映画を専攻し、学生時代から映像表現に強い関心を持っていました。 彼のキャリアのスタートは、イギリス映画界の低予算作品『ショッピング(1994年)』。この作品で彼は、 スタイリッシュな映像感覚とスピード感のある編集で注目を浴び、のちにハリウッドからオファーを受けるようになります。

1995年の『モータル・コンバット』でハリウッドデビューを果たすと、彼のキャリアは一気に加速します。 その後も『イベント・ホライゾン(1997年)』や『ソルジャー(1998年)』など、SFとアクションを組み合わせた独特の作風で評価を高めていきました。 彼の作品は常に「人間が極限状態でどう生き抜くか」というテーマを軸にしており、シンプルな物語の中にも緊張感とエネルギーを感じさせます。

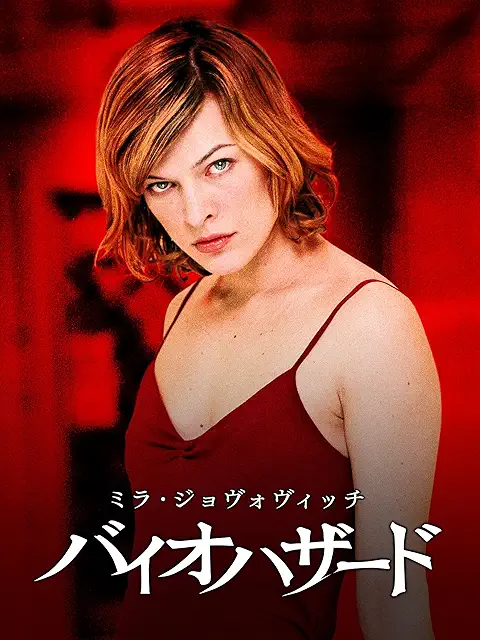

アンダーソン監督の代表作は何と言っても『バイオハザード』シリーズ。 2002年に第1作が公開されて以降、彼は6作のうち4作で監督を務め、全体のプロデュースにも深く関わりました。 主演のミラ・ジョヴォヴィッチ(実生活では妻でもあります)とのタッグは、映画界でも特に有名で、 “夫婦で築いたアクション・フランチャイズ”として語り継がれています。

また、アンダーソン監督は「映像のスピード感と物語の明快さ」を大切にしています。 難解な設定よりも、誰が見ても理解できるアクションや、キャラクターの生きざまに焦点を当てることで、 普段映画をあまり観ない人にも親しみやすいスタイルを確立しました。 そのため彼の映画は、“頭で考えるより、体で感じる映画”と評されることもあります。

さらに特筆すべきは、ゲームやSF世界の映像化センス。 『モンスターハンター(2020年)』や『エイリアンVSプレデター(2004年)』など、 現実では見られないスケール感を持つ世界を、鮮やかで立体的に描き出す手腕は業界屈指です。 最新のCG技術を駆使しながらも、アクションの動きや手触りを“人間の肉体”を中心に表現することで、 どんなに荒唐無稽な世界でもリアルに感じられる映像体験を作り出しています。

映画ファンの間では、彼の作風を「ポール・W・S・アンダーソン節」と呼ぶこともあります。 それは、スローモーションや光の演出を使った美しい戦闘シーン、爆発や重機などの“重量感のあるアクション”、 そしてどこかゲーム的なカメラワークなどが特徴です。これらの要素が組み合わさることで、 彼の作品は常に“映像で体験するアトラクション”のような魅力を放ちます。

アンダーソン監督は今も精力的に活動を続けており、2026年には新作『ロストランズ 闇を狩る者』の公開が予定されています。 これまで築いてきたアクション美学をさらに進化させる挑戦となりそうです。 彼のキャリアを通して言えるのは、「どんな時代でも、自分の“好き”を貫くクリエイター」であるということ。 その一貫した姿勢こそが、多くのファンを惹きつけてやまない理由でしょう。🎥🔥

監督の持ち味 💥🎥

ポール・W・S・アンダーソン監督の作品を一言で表すなら、「視覚で感じるアクション」です。 彼は脚本も手がけることが多く、「観客がストーリーの中で動いているように感じる映像」を最も重視しています。 難しいテーマよりも、“スピード感”“迫力”“わかりやすさ”にこだわり、観客の心拍数を上げる演出を得意としています。

アンダーソン作品では、カメラが常に動き、戦闘シーンやアクションの瞬間を“体感”できるよう設計されています。 彼は「観客が現場の一員になったように感じる映像」を理想としており、被写体の動きに合わせてカメラが滑らかに追従します。 これにより、観る人はただの「鑑賞者」ではなく、まるで戦いの中にいるような没入感を得られるのです。 また、編集リズムも独特で、静と動のコントラストを強調。激しい戦闘の中にも「見せるための間」があり、混乱しない構成になっています。

アンダーソン監督はゲーム原作映画を多く手がけていますが、その理由は単に題材が人気だからではありません。 彼自身が「レベルを進むような物語構造」を好んでおり、作品の多くが“ステージクリア型”の展開をしています。 例えば、登場人物たちは閉ざされた施設や未知の世界に入り、次々と課題を突破していく——この構造は『バイオハザード』をはじめ、彼の全作品に共通するフォーマットです。 この明快な流れが、映画を見慣れていない人でも理解しやすく、「緊張と達成感」の両方を感じられる理由となっています。

彼の映像にはいつも“光と闇”の強い対比があります。 SF映画では冷たい青い光、ファンタジーやアクションでは炎やオレンジ系の照明を多用し、画面の色そのものに物語性を持たせるのが特徴です。 この手法により、観客はセリフが少なくても「いま危険な状況だ」「希望が見えてきた」と直感的に理解できます。 一見派手なアクションの裏には、照明や陰影を駆使した繊細な演出が隠れているのです。

アンダーソン監督はCGだけに頼らず、できる限り“本物の動き”を映すことにこだわります。 俳優のスタント、セットの破壊、煙や火花の実写撮影など、アナログ的な要素を大切にしており、CGはその“リアル”を強調するための補助として使われます。 このバランス感覚により、彼の映画はCG満載でもどこか重たく、手触りを感じる映像になっています。 代表作『モンスターハンター』でも、砂嵐の質感やモンスターの影の動きに、こうした職人的なこだわりが表れています。

彼の映画では、単なる戦いや爆発では終わりません。 登場人物たちは常に「生きるか死ぬか」「仲間を信じるか疑うか」という選択を迫られます。 アクションの激しさの中に、“人間の弱さと強さ”が描かれているのです。 これは『イベント・ホライゾン』や『デス・レース』のような作品で特に顕著で、 どんなに荒廃した世界でも、登場人物が最後まで“生き延びようとする姿”が一貫したテーマとなっています。

このように、アンダーソン監督の映画は、視覚・構成・感情の三本柱で成り立っています。 「映像が派手だから人気」なのではなく、観客が理解しやすく、感情移入しやすい設計があるからこそ、世界中で愛され続けているのです。

次章では、そんなアンダーソン監督が最も成功を収めた代表作、『バイオハザード』シリーズについて詳しく見ていきます。🧟♀️💥

バイオハザード 6部作 🧟♀️🔫

ゲーム原作の世界的ヒットを、映画として6本にわたり拡張したアクション・サバイバル大作。 主人公はアリス(ミラ・ジョヴォヴィッチ)。巨大企業アンブレラ社が関わる“T-ウィルス”の流出により、人々は凶暴化した生物に変わり、都市も施設も崩壊の連鎖へ。 物語は「なぜ世界はこうなったのか」「どう生き延びるのか」という二つの問いを軸に、密室サバイバル→都市規模の逃走劇→世界横断の戦いへとスケールを広げていきます。 映画を普段見ない方でも、“やるべきことが明快”なので入りやすいのが特徴です(襲撃からの回避/仲間の救出/施設の突破など)。

- 世界観:企業の研究が生んだウイルス災害。地下施設・実験区画・廃墟化した都市など、“閉ざされた場所”が次々と登場。

- 物語の軸:記憶が曖昧なアリスが、真相に近づくほど大きな戦いへ巻き込まれていく。

- 演出:キレのある近接・銃撃アクション、時間を操る編集(スローモーションや加速)で“体感”を強調。

- 初心者向け:「何から観べき?」という方は、第1作→第2作の連続視聴で世界設定が一気に理解しやすいです。

- 第1作:地下施設での目覚め。正体不明の危機からの脱出劇。

- 第2作:都市へ拡大した感染。救出ミッションと市街サバイバル。

- 第3作:砂漠化した世界での移動キャラバン。生き延びる術を求めて。

- 第4作:立体視を活かしたバトル演出。新たな脅威の輪郭が見える。

- 第5作:複数ステージ型の突破戦。過去との“再会”が鍵。

- 第6作:物語は対決の最終局面へ。全てのピースが収束する。

※ 作品名(サブタイトル)はあえて伏せ、内容のコアだけを紹介しています。未見の方にも配慮した“ネタバレなし仕様”です。

- 基本は公開順でOK:演出や世界の広がりを段階的に体験できます。

- 短時間で雰囲気を掴むなら第1作のみ→気に入ったら第2作へ。

- 派手なアクション重視の人は中盤以降(第4〜5作)もおすすめ。

ゲーム未プレイでも問題なし。映画は“生存・脱出・対決”の流れが明快で、状況が毎回はっきり提示されます。

- 恐怖表現とスピード感:襲撃シーンや音響の“ドン”と来る驚かしが多め。

- シリーズ物の特性:回を追うと設定が積み上がるため、続けて観る方が理解がスムーズ。

- 映像の刺激:カットが短くテンポが速い場面では、画面から目を離す小休止も有効です。

- 生き延びる意思:極限での選択と“仲間を信じる力”。

- 企業と個人:巨大な仕組みの前に立つ一人の抵抗。

- 記憶とアイデンティティ:自分は何者か──戦いの中で掘り下げられる問い。

- 身体の拡張:超人的な戦闘とリスクの裏表(力には代償がある)。

『バイオハザード』6部作は、「わかりやすい目的」×「ノンストップの見せ場」で押し切る、体感型のサバイバル大作。 まずは第1作で世界の入口に立ち、気に入ったら第2作・第3作へと広げる──この流れが最もスムーズです。 “怖いけれど、先を見たくなる”、そんなジェットコースターのような体験を、家で連続して味わえます。🍿

エイリアンVSプレデター(2004年) 👽🗿

『エイリアンVSプレデター』(原題:Alien vs. Predator)は、SF映画の二大モンスターが激突する壮大なクロスオーバー作品。 監督ポール・W・S・アンダーソンは、単なる怪獣バトルではなく、人間の小ささと宇宙的スケールの恐怖を描くことで独自の深みを加えました。 舞台は南極の氷の下に眠る古代遺跡。そこに招かれた調査チームが発見するのは、人類の歴史を超えた“生存競争のリング”です。 「どちらが勝っても、人類は滅びる」──このコピーが象徴するように、本作は“生存”よりも“観察者としての恐怖”を観客に突きつけます。

シリーズの人気モンスター同士がついに激突。未知の文明遺跡、極寒のサバイバル、そして“人間は蚊帳の外”という大胆な構成が魅力。

Amazonで見る 🔍

大富豪の調査チームが南極で異常な熱源を発見し、地底深くに眠る“巨大なピラミッド”を探索することに。 しかしその内部では、エイリアン種が孵化し、プレデターが狩りを始めるという、まさに“地球最凶の実験場”が展開されます。 人類は彼らの戦いに巻き込まれた、いわば「第三の存在」。観客もまた、“神話を覗き見る人間”の立場で物語を体験します。

- アンダーソン監督らしい閉鎖空間の緊張感。遺跡内部の迷路構造が視覚的にも圧迫感を生む。

- モンスターの出現タイミングが巧みで、一瞬の静寂から爆発する恐怖を最大限に引き出している。

- CGと実物スーツの融合で、90年代的なリアリティと2000年代の映像技術の橋渡し的完成度。

この作品の面白さは、単なる怪獣バトルではなく、人類の起源と神話にまで踏み込む点にあります。 プレデターは古代から地球に訪れ、ピラミッド文明に影響を与えた“神”のような存在として描かれ、 一方のエイリアンは“暴走する生命”そのものの象徴。 つまりアンダーソンはこの映画を通じて、「創造する者と破壊される者の永遠の循環」を描いているのです。

SFホラーでありながら、実は哲学的。監督の他作品『イベント・ホライゾン』にも通じる、「人間が触れてはいけない領域」というモチーフが核にあります。

- ストーリーが単純明快:「探索→遭遇→脱出」の三段構成で分かりやすい。

- 怖さよりも“スリル重視”なので、ホラーが苦手でも楽しめる。

- CGが控えめでリアル志向。今観ても“古びない”重厚感。

- 1作完結型なので、シリーズ未視聴でも安心。

・アクションとホラーの境界を行き来するテンポ感。

・“観客の視点を惑わせるカメラワーク”で、戦場の混沌を再現。

・登場人物が単なる犠牲者ではなく、それぞれの役割と意志を持って行動している。

・全体に漂う“ゲーム的構造”──探索・罠・進行・ボス戦というステージ制の構成は監督の得意技です。

『エイリアンVSプレデター』は、アクション映画としてもホラーとしても成立する異種格闘の美学を体現した作品。 怖さと興奮、神話と科学、沈黙と爆発──相反する要素を同時に見せることで、観客に“生存を見守るスリル”を与えます。 ポール・W・S・アンダーソンの映画の中でも、最も“世界観で勝負している”一作といえるでしょう。🌌

デス・レース(2008年) 🚗🔥

『デス・レース』(Death Race)は、刑務所を舞台にしたサバイバル・カーレース映画。 ポール・W・S・アンダーソン監督が得意とする“極限状況でのルールと秩序”を、レースという形で表現した作品です。 主演はジェイソン・ステイサム。スピード、爆発、そして裏切り──誰もが生き残るためにアクセルを踏み続ける。 「勝てば自由、負ければ死」という単純で強烈なルールのもと、監督は観客をアドレナリン全開の世界へ引き込みます。

刑務所で行われる殺人レースを描く近未来アクション。スピード感、車体武装、爆破の連続──男たちの本能を刺激する一本。

Amazonで見る 🚘

経済崩壊により荒廃した近未来。刑務所では、囚人たちを競わせて“殺人レース番組”を配信することで利益を得ていました。 無実の罪で収監された元レーサージェンセンは、自由を得るためにドライバーとして参加することに。 しかしこのレース、車には機関銃、ミサイル、トラップが搭載され、一瞬の油断が命取り。 スピードだけでなく、頭脳と心理戦が勝敗を分ける命懸けの戦場です。

- リアルな車体破壊描写:CGよりも実際のスタントを多用。爆発もほぼ実写で撮影。

- スピードと編集:映像のカット割りが非常に速く、観客が“レースに乗っている”感覚を味わえる。

- 社会風刺:命を娯楽に変えるメディア批判。暴力を商品化する現代社会への暗示が込められている。

- アンダーソンらしさ:閉じられた空間でのルール支配と、そこからの“反逆”という構造。

この映画の面白さは、単なるカーアクションにとどまらず、「自由とは何か」という普遍的な問いを投げかける点にあります。 囚人たちはルールに従うことで自由を得ようとする。しかし、その“自由”さえも主催者の手の中にある。 つまりアンダーソン監督は、支配された自由=管理社会の皮肉をレースという娯楽の裏で描いているのです。 この構図は後の『モンスターハンター』や『バイオハザード』にも通じるテーマであり、彼の作風の根幹といえます。

「ルールを壊すことこそ、生きる証」──監督の哲学がもっとも直球に表れた作品です。

主演のジェイソン・ステイサムとは本作が初の本格タッグ。 無言で闘志を燃やす彼の演技は、アンダーソン監督の演出スタイルと非常にマッチしており、 セリフよりも“動きで語る”という美学を体現しています。 その後、ステイサムは『ワイルド・スピード』シリーズなどで世界的アクションスターとなりましたが、 その基礎を築いたのは、この『デス・レース』の経験と言っても過言ではありません。

- ストーリーが単純明快で、アクション中心。難しい設定なし。

- 映像のテンポが良く、90分台でサクッと観られる。

- スピード感とサウンドの迫力が圧倒的で、“ながら観”でも楽しめる。

- 他シリーズを知らなくても独立して完結している。

『デス・レース』は、暴力と自由の境界を疾走するアクション映画。 派手で痛快、それでいて社会風刺も効いた“燃える一本”です。 ポール・W・S・アンダーソンらしい、「閉ざされたルールをぶち壊す快感」が存分に味わえます。 ルールの中で戦うか、壊して自由を掴むか──その二択を、観客にも突きつけてきます。🔥

イベント・ホライゾン(1997年) 🚀💀

『イベント・ホライゾン』(Event Horizon)は、SFとホラーを融合させた異色の宇宙サスペンス。 ポール・W・S・アンダーソン監督が、まだ若手時代に挑んだこの作品は、後の『バイオハザード』や『エイリアンVSプレデター』へとつながる “閉ざされた空間×未知の恐怖”というテーマの原点といえます。 舞台は宇宙船、テーマは「人間の恐れ」と「異次元」。観る人の想像力をかき立てる、静かで圧倒的な恐怖体験が待っています。

西暦2047年、消息を絶った実験船「イベント・ホライゾン号」が、7年ぶりに突然太陽系の外縁部に現れる。 救助チームが調査に向かうが、船内は空虚で不気味な静寂に包まれていた。 彼らが探すのは生存者……ではなく、“何かが持ち帰られた”という恐るべき可能性。 宇宙という真空の孤独の中で、人間の心がもっとも恐れるものと対峙することになります。

- SFとホラーの融合:科学的な理屈とオカルト的な恐怖を並立させた独特の世界観。

- 静と動のリズム:沈黙の時間を長く取り、突発的なショック演出で緊張を極限まで高める。

- 美術デザイン:宇宙船の内部構造にゴシック建築の要素を取り入れ、“宗教的な恐怖”を強調。

- 観客への挑戦:何を見たのかが明示されず、想像で恐怖が増幅する仕掛け。

この作品の核心は、“未知の存在が怖い”のではなく、“未知を理解しようとする人間の欲望”にあります。 科学が進歩し、宇宙の果てまで探査できるようになっても、心の奥底には消せない恐怖がある。 アンダーソン監督は、この映画で「人間の知識欲こそ最大のリスク」という皮肉を描きました。 それは『エイリアンVSプレデター』や『モンスターハンター』など、後の作品にも通じる彼の哲学です。

宇宙の“無”よりも恐ろしいのは、人間の心の“闇”──。この一文が映画の本質を表しています。

公開当初は過激な内容のため一部カットされ、興行的には成功しなかったものの、 のちに「カルトSFホラーの金字塔」として再評価。 独特の映像演出や音響デザイン、そして哲学的テーマが映画ファンの間で語り継がれています。 特に映像の質感や恐怖の“間”の取り方は、のちのハリウッド作品にも大きな影響を与えました。

- ホラー要素は強いが、血や暴力よりも心理的恐怖が中心。

- 上映時間が短く、難解なSF要素も丁寧に説明されている。

- “静寂”と“音”のコントラストが美しく、映像演出の勉強にも最適。

- 宇宙映画が好きな人なら、必ず一度は体験してほしい“思想ホラー”。

『イベント・ホライゾン』は、単なる宇宙ホラーではなく、「人間とは何か」を問う哲学的サスペンスです。 闇を見つめる勇気、未知に触れる恐れ──そのバランスを描くことで、アンダーソン監督は“恐怖の美学”を確立しました。 派手さは控えめでも、心に残る怖さがじわじわと広がる。そんな深みのある一本です。🌌

モンスターハンター(2020年) 🐉⚔️

『モンスターハンター』(Monster Hunter)は、カプコンの人気ゲームを映画化したアクション超大作。 ポール・W・S・アンダーソン監督が再び妻のミラ・ジョヴォヴィッチを主演に迎え、 “人間VS自然の巨大な存在”というテーマを、迫力ある映像で描きました。 現実世界の軍人が突如異世界へ転移し、そこに棲む巨大モンスターと戦うという設定は、 アンダーソンらしい“ゲーム的リアリティ”と“極限状況サバイバル”が融合した構成です。

近代兵器を装備した米軍部隊が、砂漠で突如発生した謎の嵐に巻き込まれ、見知らぬ世界に転送される。 そこは巨大な生物が支配する危険な大地。 主人公アルテミス隊長(ミラ・ジョヴォヴィッチ)は、現地の戦士(トニー・ジャー)と出会い、 言葉の通じない状況の中で協力しながら、生き延びるための術を学んでいく。 やがて彼女は、人類の常識を超えた“狩る者と狩られる者”の関係に直面するのです。

- 圧倒的スケール:モンスターのサイズ感・質感がリアルで、スクリーンから飛び出す迫力。

- 異世界の風景:砂嵐・雷雲・巨大な骨の谷など、アンダーソン特有の幻想的な背景美術。

- 実際のアクション撮影:ワイヤーアクションよりも身体性を重視し、砂埃や風圧まで“体感”させる映像表現。

- ゲーム的構造:戦闘→装備強化→連携→ボス戦というテンポの良い流れで飽きない。

『モンスターハンター』は“モンスターを倒す話”ではなく、“理解しようとする物語”でもあります。 アンダーソン監督は、自然と人間の関係を対立ではなく「対話」として描こうとしました。 主人公が次第にモンスターの生態や世界のルールを学び、敵対から共闘へと変化していく過程は、まさに監督の進化したテーマの表れです。 彼が繰り返し描いてきた“未知への敬意”が、この映画でよりポジティブに昇華されています。

戦うことは破壊ではなく、理解への第一歩──監督の近年のメッセージが最もはっきり見える作品です。

- 原作よりも「ミリタリー×ファンタジー」要素が強調されている。

- ゲームのキャラクター名や設定は少なめで、世界観の“入り口”として構築。

- 狩猟アクションというよりも、「生存」+「信頼」が軸。

- シリーズ未経験者でも問題なく楽しめる脚本構成。

- ゲームを知らなくても理解できる、独立したストーリー。

- モンスターのデザインがリアルで、怪獣映画としても楽しめる。

- 異世界転移ものが好きな人にピッタリ。

- 映像が明るくテンポも良いので、重苦しさがない。

『モンスターハンター』は、アンダーソン監督の集大成ともいえる“ビジュアルと体験の融合映画”。 荒廃と美しさが同居する世界で、人間の小ささと勇気を描くその姿勢は、監督の代表作『バイオハザード』にも通じます。 ストーリーはシンプルながら、映像の完成度とメッセージ性が高く、ゲーム映画の成功例として高く評価されています。 まさに「未知と向き合う冒険」の爽快な一作です。🌍🔥

その他の作品 🎞️🌍

ポール・W・S・アンダーソン監督は、代表的シリーズ以外にも多彩なジャンルで挑戦を続けてきました。 初期のインディーズ作品から歴史アクション、冒険ファンタジーまで、どれも「スピード感」「世界観」「極限状況」という共通点を持っています。 ここでは代表的な5作品を、初心者にも分かりやすく紹介します。

世界で人気の格闘ゲームを初めて本格実写化した記念碑的作品。 派手なバトルと神秘的な演出で、「ゲーム映画は失敗する」という常識を覆しました。 監督の“ゲーム的テンポ”と“世界観の再構築力”が光るデビュー代表作です。

紀元79年、ヴェスヴィオ火山の噴火に巻き込まれた街・ポンペイを舞台にした壮大な歴史ドラマ。 剣闘士と貴族の娘という身分差の恋を通じて、「運命と抗う人間の強さ」を描きます。 CGとミニチュアを組み合わせた災害描写が圧巻で、“アクション監督のドラマ作品”として異彩を放ちました。

アレクサンドル・デュマの古典を、スチームパンク風に再構築した冒険映画。 飛行船バトルやワイヤーアクションなど、現代的アレンジが加えられています。 派手さと美術の豪華さが特徴で、監督の“エンタメの魔術師”としての側面が全開です。

“戦うためだけに生まれた兵士”という設定を通して、人間らしさを奪われた者の再生を描くSFドラマ。 『ブレードランナー』と同じ世界観を共有する設定でも知られ、孤独なヒーロー像が印象的。 台詞が少ない静かな演技と、映像の詩的な強さが魅力の一本です。

若者たちが盗難車で街を暴走する姿を描いたアンダーソン監督のデビュー作。 当時の英国社会への反発、若者文化の暴力性をスタイリッシュに表現し、 批評家から「映像の暴走詩」と称されました。 後の作品に通じる“スピードと破壊の美学”がすでに完成されています。

これらの作品はジャンルこそ違えど、どれも「極限下で人間がどう行動するか」というテーマでつながっています。 アンダーソン監督はアクション映画の枠にとどまらず、“人間ドラマをエンタメとして見せる”ことを得意としているのです。

共通するテーマは? 🔍✨

ポール・W・S・アンダーソン監督の作品を貫くのは、どのジャンルにも共通する「人間の生存本能」と「秩序の崩壊」です。 彼の映画には必ず、閉ざされた空間・極限状態・生き延びる意志──この3つが登場します。 つまりどんな世界を描いても、最終的に語っているのは“人がどこまで強く、どこまで脆いか”ということなのです。

『イベント・ホライゾン』の宇宙船、『バイオハザード』の地下施設、 『デス・レース』の刑務所──いずれも「逃げ場のない世界」で物語が進みます。 これは監督が得意とする“閉鎖的な舞台による心理的圧迫”の演出で、 登場人物たちが極限状態でどのように変化するかを、視覚的に描く仕掛けなのです。

アンダーソン作品の主人公たちは、単に“勝つ”ためではなく、“生き残る”ために戦います。 『モンスターハンター』のアルテミスも、『バイオハザード』のアリスも、 最初は恐怖や混乱の中にいますが、少しずつ自分を取り戻し、「人間らしくあろうとする意志」で前に進みます。 監督が描く“サバイバル”とは、単なる肉体的な生存ではなく精神の再生なのです。

彼の作品ではしばしば「社会秩序が崩れた後に、人はどんなルールで生きるのか」が問われます。 たとえば『デス・レース』では、国家の崩壊後に作られた“殺しのゲーム”が娯楽として支配し、 『ポンペイ』では自然災害が文明を一瞬で飲み込みます。 監督はそこに、「ルールの意味を失った世界でも、人はなお選び続ける」という人間観を描いているのです。

『イベント・ホライゾン』や『エイリアンVSプレデター』では、科学が“未知の扉”を開いてしまう恐怖が描かれます。 アンダーソンにとって科学とは、進歩の象徴であると同時に「触れてはいけない領域」でもある。 この視点が、他のアクション監督にはない哲学的深みを生んでいます。 彼はいつも、「人間の知識欲が、恐怖を生み出す瞬間」を見逃さないのです。

アンダーソン作品に欠かせないのが“戦う女性”。 ミラ・ジョヴォヴィッチ演じるアリスやアルテミスは、力強く独立した存在でありながら、同時に繊細さも持ち合わせています。 監督は女性を“英雄”としてではなく、“自分の力で立ち上がる人間”として描くのが特徴です。 これは現代の観客にも通じる、普遍的なエンパワーメントのメッセージです。

どの作品にも、「ステージ」「ボス」「装備」「再挑戦」といった“ゲーム的リズム”が潜んでいます。 監督は観客をプレイヤー的な立場に置き、映像を「体験するもの」として設計します。 これにより、複雑なテーマでも直感的に理解しやすい仕組みができているのです。 まさに“ゲームと映画の橋渡し”をした映像作家といえます。

🎯 結論として──アンダーソン監督が描いてきたのは、常に「人間の本能と選択」。 どんなに世界が壊れても、人は生き、戦い、何かを守ろうとする。 その普遍的なメッセージが、彼の全作品をつなぐ“見えない糸”になっています。

その他の活動 🎬🌐

ポール・W・S・アンダーソン監督は映画監督としてだけでなく、脚本家・プロデューサー・映像企画者としても多面的に活動しています。 彼のキャリアを辿ると、映像技術の進化や、ゲーム×映画の融合を早くから意識していたことがわかります。 単なる「アクション監督」ではなく、映像文化そのものを変化させた“橋渡し的存在”なのです。

- 多くの監督作品で自ら脚本・原案を担当し、世界観をゼロから構築。

- 『バイオハザード』シリーズでは全6作品中4本で脚本を執筆。

- 『デス・レース』や『ポンペイ』でも製作総指揮として、アクションとストーリーの両立を追求。

- 他監督への協力も多く、特にVFXチームとの共同開発でリアルなCG演出を先導。

🎥 彼の作品では、脚本段階から“映像で魅せる設計”が徹底されています。紙の上でなく、カメラの動きでストーリーを語るタイプの作家です。

アンダーソン監督はハリウッドで最初に「ゲーム映画」を成功させた人物の一人。 『モータル・コンバット』(1995)で商業的成功を収め、その経験をもとに『バイオハザード』シリーズを確立しました。 さらに『モンスターハンター』では、原作の要素を守りつつ、映画独自の構成で新しいファン層を開拓。 彼の作品は常に“プレイヤー目線のカメラ”を意識しており、 「観る映画」から「体験する映画」へという時代の流れを作ったといわれています。

🎮 近年のNetflixやAmazonによるゲーム原作ドラマ化の流れも、アンダーソンが築いた基礎の上にあると評価されています。

- 3D撮影技術を早期に導入し、『バイオハザードIV アフターライフ』(2010)で革新を起こす。

- 『ポンペイ』ではCG火山噴火×実景ミニチュアを組み合わせたリアル表現に挑戦。

- アクション撮影では“身体で感じるリアリティ”を重視し、カットを長めに保つ演出で独自の臨場感を生み出す。

- 映像のテンポや光の演出にもこだわり、アンダーソン作品特有の“クリアな質感”を確立。

監督自身はインタビューで、「映像は観客が現実を離れるための扉である」と語っています。 その言葉どおり、彼の映画は常に“非日常”を体験させる設計になっています。 また、「映画館は聖域であり、観る人の感情を浄化する場」とも発言しており、 派手なアクションの裏には、観客への敬意と映画への愛情が込められています。

🌟 監督は映画を“爆発と破壊の連続”ではなく、“再生とカタルシスの物語”として見ているのです。

- 特にアジア市場で人気が高く、日本・中国・韓国で多くのファンを獲得。

- ゲーム文化との親和性から、若年層の支持が強い。

- VFX業界やアクション映画の監督たちが彼の構図や編集テンポを研究している。

- “ゲーム映画の父”として、海外メディアでもたびたび特集が組まれている。

🎯 こうして見ると、アンダーソン監督は「娯楽映画の職人」でありながら、 同時に「映画技術の探求者」でもあることがわかります。 派手さの裏には、綿密な設計と哲学が隠れている──それが彼の真の魅力です。

最新作「ロストランズ 闇を狩る者」🎯🌑

監督 ポール・W・S・アンダーソン が最新作として手がけた『In the Lost Lands』(日本表記:仮題「ロストランズ 闇を狩る者」)は、 未知の世界と人間の限界に挑む壮大なファンタジー・アクション。原作は ジョージ・R・R・マーティン の同名短編で、アンダーソン監督はこの作品を7年かけて映像化しました。 巨大な荒廃地「ロストランズ」で、魔女とハンターが連携しながら“闇を狩る”という設定は、監督の“閉ざされた世界&極限サバイバル”という持ち味をそのままに、 これまで以上に広がるビジュアルスケールで提示されています。

舞台は「ロストランズ」と呼ばれる荒廃しきった世界。支配体制や終末的な環境の中で、魔女グレイ・アリスとハンター・ボイスが手を組み、 伝説の“ウルフモンスター”を追い求める旅に出ます。 監督はこの作品について「西部劇の要素もあるが、暗い寓話として自分が挑みたかった」と語っています。 映画を初めて観る方でも「旅→対決→成長」という構成が入りやすく、視覚的な刺激も強いため、エンタメとして手に取りやすい作品です。

- 仮想環境技術(ゲームエンジン活用):監督は本作の撮影にあたり、先端のゲームエンジンを用いて世界を設計。

- 荒廃×幻想のビジュアル”:砂漠・廃墟・月光・魔法といった要素が重層的に重なり、視覚として印象に残る世界が構築されています。

- ゲーム的構造の応用:ステージクリア・ボス戦・協力プレイ的な物語構造が、監督の“ゲーム×映画”感覚を体現しています。

本作では、「過去を背負っても前に進む力」と、「一人では立てないが、共に戦う勇気」が描かれています。 アンダーソン監督のこれまでの作品が重ねてきたテーマ「孤立」「生き残る意志」「新しい秩序の創造」が、この作品でより明確に表出していると言えるでしょう。 また、原作マーティン氏との共同作業により強化された物語の深みも、今後の彼のキャリアにおける節目と捉えられています。

- 本作はシリーズではなく単体完結作品。映画初心者でも安心して楽しめます。

- 映像が大きく、シーンの切り替わりも安定。ノンストップで“異世界探検”を味わいたい方におすすめ。

- 物語の理解よりも“世界を感じる”ことが鍵。美術や音、動きを楽しむ姿勢で観ると入りやすいです。

- 監督作品に初めて触れるなら、過去作の予備知識なしでこの作品から入っても問題ありません。むしろ新鮮な体験です。

『ロストランズ 闇を狩る者』は、ポール・W・S・アンダーソン監督が培ってきた “ゲーム的構造×極限状況×壮大な世界観” を新たなステージに引き上げた作品です。 2026年1月1日公開予定(※日本国内)ということで、世界の荒野を舞台にした“狩る者と狩られる者”の戦いを、ぜひ劇場で体験してみてください。 映画をあまり観ない方でも、まずはこのビジュアルと物語の流れに身をゆだねてみる価値があります。🍿