「ゴジラ」「キングコング」──それは映画史を代表する二大怪獣。 そして現代ハリウッドが再構築した壮大なユニバース、それがモンスター・ヴァース(MonsterVerse)です。 本記事では、このシリーズをまだ観ていない人でも理解できるように、世界観・構成・時系列・作品の魅力を12章に分けて丁寧に解説します。 もちろんネタバレなし。 「怪獣映画って難しそう」「どこから観ればいいの?」という方でも、安心して読み進められる内容です。

モンスター・ヴァースは、単なる“怪獣同士のバトル”ではありません。 そこには自然と人類の共存、科学と神話の融合という壮大なテーマが息づいています。 ゴジラは“秩序の象徴”、コングは“人類の鏡”。 彼らは破壊者であり、同時に地球の守護者でもあります。 そして、彼らを観測する組織「モナーク」が、全ての物語をつなぐ“知の糸”として機能しているのです。

本記事では、シリーズ全6作+スピンオフ『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』を軸に、 各作品の見どころや共通テーマ、時系列、世界観の奥深さを初心者でも分かる言葉で紹介します。 読み終える頃には、きっとあなたも「怪獣=自然」「バトル=哲学」として楽しめるようになるはず。 それでは、地球の奥深く──タイタンたちが眠る神話の世界へ出発しましょう。🌋✨

モンスター・ヴァースとは? 🦖🌍

「モンスター・ヴァース(MonsterVerse)」とは、ハリウッドが手がけるゴジラとキングコングを中心とした怪獣映画シリーズの総称です。 東宝が生んだ日本のゴジラをアメリカ流に再構築し、同一の世界観で複数の物語を展開しています。 つまり、一作一作が独立しつつもすべて同じ地球で起きている出来事としてつながっているのが特徴です。

シリーズの軸にあるのは、「人類の知らない地球の真実」。 それは、海の底や大地の奥深くに眠る“タイタン(Titan)”と呼ばれる巨大生物たちが、 いまも静かに地球のバランスを見守っている、という壮大なテーマです。 彼らは神話や伝説の中の存在ではなく、現実世界に実在する“もうひとつの自然”として描かれます。

このシリーズの魅力は、怪獣を単なる「破壊者」ではなく、自然そのものの象徴として描くこと。 ゴジラは「地球の守護者」であり、コングは「人間に近い知性を持つ王」。 彼らは時に衝突し、時に協力しながら、文明の行方を見つめています。 “怪獣=神話的存在”というテーマが、映像技術とリアルな演出によって見事に具現化されています。

全シリーズを通じて登場するのが、怪獣を追跡・研究する国際組織モナーク(Monarch)です。 彼らは、政府でも軍でもない独立組織で、タイタンたちの存在を調査しつつ、人類との共存の道を探っています。 各作品ではこのモナークの動きが鍵となり、映画間の“つながり”を理解する手がかりにもなります。

モンスター・ヴァースは、2014年の『GODZILLA ゴジラ』を起点に、 コング、モナーク、そして怪獣たちの群像劇へと発展していきます。 以下の作品はすべてこの世界の中でつながっており、見る順番で印象が変わる点も魅力の一つです。

まとめると、モンスター・ヴァースは単なる怪獣バトル映画ではなく、 人間と自然、科学と神話の共存をテーマにした大河ドラマのようなシリーズです。 各作品を単独で見ても楽しめますが、時系列順に見ると「怪獣たちの世界の歴史」が立体的に見えてきます。 これからの章では、そのつながりや見どころを順に解説していきます。🔥🌊

シリーズの醍醐味 🎥🦖

モンスター・ヴァースの一番の魅力は、巨大さの“実感”です。高層ビルや海原、嵐や大地震と同じスケールで描かれる怪獣は、ただの敵ではなく自然そのものの力。その存在感は、音(重低音の咆哮・地響き)、光(背びれの発光・放電)、空気(埃や風圧の表現)といった細部の積み重ねで“体感”へ変換され、観客は「画面の外まで世界が続いている」と錯覚するほどの没入を得られます。

ゴジラやコングは、単純なヒーロー/ヴィランの記号ではありません。彼らは地球の均衡を調整する“役割”を帯び、時に人類と利害が一致し、時に衝突します。

ここで重要なのは、「人間中心の物語ではない」こと。人間側は観測者・交渉者・隣人として世界に参加し、怪獣を“理解しようとする姿勢”がドラマを生みます。

シリーズ全体をつなぐのが、怪獣を研究・監視する国際組織モナーク。各作品での発見や事故、記録が少しずつ積み上がり、神話・古文書・地質・生物学が一本のミステリーに結びついていきます。

「地図の空白(未知の空洞)」「古代文明の痕跡」「封印された観測データ」──情報が更新されるたび、世界の輪郭が鮮明になる仕掛けです。

咆哮や足音の重低音は、単なる効果音ではなく巨大さの物理証拠。画面内の微細な粒子や振動、遠景でうねる雲の速度差など、本物らしさを支える微差が積み上がることで、鑑賞体験は“観る”から“浴びる”へ進化します。

初心者ほど、ヘッドホンやサウンドバーなどで音の解像度を上げると楽しさが跳ね上がります。

各作品は単体でも理解できる作りになっており、どこから観てもOK。さらに、続けて観れば“点が線になる”達成感が得られます。

物語は難解な専門用語を避けつつ、「怪獣の出現→人類の対処→世界の理解が一歩進む」というリズムで展開するため、普段映画を見ない人でも迷いにくいのが特徴です。

- 1本完結の満足感+シリーズ全体の継続性

- “謎の提示→小さな解答”の積み重ねでストレスが少ない

- 人物関係はシンプル、役割が明快(研究・軍・市民など)

画面の端や遠景の動き、風・水・光の変化に注目。

「そこに本当に大きな生き物がいる」という説得力が見えてきます。

地名/年代/記録(写真・地図・化石)を軽くメモ。

次の作品で“あ、つながった!”の快感が増します。

スマホ視聴でもイヤホン推奨。テレビなら夜はセリフ強調モードが便利。

迫力が強いので疲れやすい人は小分けに。

作品間に予告編や特報を挟むと理解が定着します。

- “自然としての怪獣”を体感できる世界設計(人間中心ではない視点の転換)。

- モナークの記録が作品を超えてミステリー化し、発見の連鎖を生む。

- 単発でも通しでも楽しめる間口の広さと、音・映像の“身体性”。

次章では「時系列と早見表」を用意し、“どこから観てもOK/順番で味が変わる”を一目で分かる形に整理します。📅

時系列と早見表 🕰️📅

モンスター・ヴァースの映画は公開順と物語の時系列が異なる部分があります。

そこで、この章では「物語の時間軸」に沿って並べ替え、全体像を一目で把握できるようにしました。

それぞれの作品がどの時代に位置するかを知っておくと、キャラクターや組織「モナーク」の発展が理解しやすくなります。

🦍1973年頃『キングコング:髑髏島の巨神』(2017年)

物語はベトナム戦争終結直後の1970年代。未知の島「スカル・アイランド」でコングが初登場します。 この時代にモナークはまだ秘密研究機関の段階で、後のゴジラシリーズに通じる“原始の力”を発見するきっかけとなります。

🌋2014年『GODZILLA ゴジラ』(2014年)

現代の世界で初めてゴジラが姿を現す。

人類はこの出来事で“地球は自分たちのものではない”と痛感し、モナークが本格的な調査を開始します。

シリーズの「第1の覚醒」と呼ばれるエピソードで、ここから世界規模の“タイタン時代”が始動します。

⚡2019年『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019年)

世界各地でタイタンが次々と覚醒し、人類は存亡の危機に直面。 ゴジラが“王”としての存在を示す一方で、モナークは怪獣の生態系の一端を解明していきます。 シリーズ全体の転換点となる作品です。

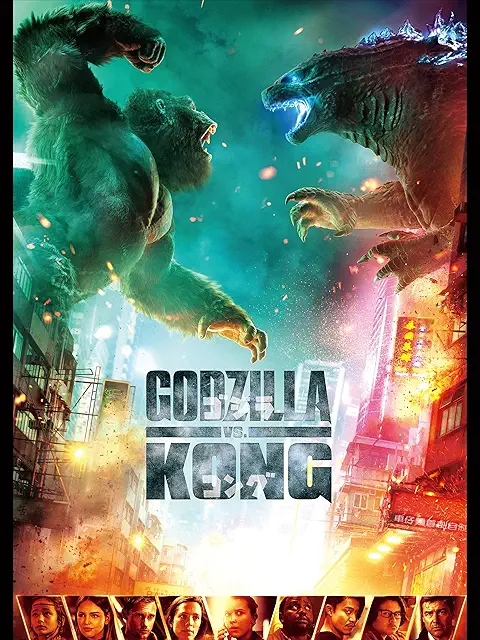

🧭2021年『ゴジラvsコング』(2021年)

それぞれの“王”であるゴジラとコングがついに出会う。

対立と共存をテーマに、地球の中心“空洞地球(ホロウアース)”という新たな領域が登場します。

この作品でタイタンの歴史が大きく広がり、次の展開へ橋渡しされます。

🧬2023年『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』(2023年/TVシリーズ)

映画シリーズを補完する形で、モナークの内部と過去が描かれます。 組織がどのように生まれ、ゴジラの出現をどのように把握していたのか──“影の歴史”が明らかに。 映画を観た人にとっては謎が解け、これから観る人には世界観の導入となる内容です。

🔥2024年『ゴジラ×コング 新たなる帝国』(2024年)

ゴジラとコングが再び登場し、共闘や新たな脅威を描く最新作。 空洞地球のさらなる秘密、人類とタイタンの関係、そして“新しい秩序”がテーマとして浮上します。 物語は一応の区切りを迎えますが、世界はまだ拡張の余地を残しています。

| 時代設定 | 作品名(日本語タイトル) | 主な出来事/ポイント |

|---|---|---|

| 1973年頃 | キングコング:髑髏島の巨神 | コング登場、モナーク設立期。未知の島と古代生物の存在を確認。 |

| 2014年 | GODZILLA ゴジラ | 現代にゴジラが現れ、人類がタイタンの存在を初めて認識。 |

| 2019年 | ゴジラ キング・オブ・モンスターズ | 複数のタイタンが目覚め、ゴジラが王の座に。 |

| 2021年 | ゴジラvsコング | ゴジラとコングが対峙。空洞地球という新概念が登場。 |

| 2010〜2020年代 | モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ | モナーク内部の過去と現在を交錯して描く。世界観の橋渡し。 |

| 2024年以降 | ゴジラ×コング 新たなる帝国 | 共闘と新勢力の出現。タイタンの世界がさらに拡張。 |

初めての人は公開順(2014→2024)で観るのがおすすめ。 “発見する楽しさ”を重視したい人は時系列順(1973→2024)もOKです。 どちらの順でも世界観を楽しめるように作られています。

・時代を追いたい人 → 「髑髏島」からスタート。

・怪獣の戦いを楽しみたい人 → 「キング・オブ・モンスターズ」から。

・物語の全体像を掴みたい人 → 「モナーク」→「ゴジラ×コング」で締める構成が最適。

こうして時系列を眺めると、モンスター・ヴァースが単なる続編連鎖ではなく、ひとつの世界の歴史として緻密に設計されていることが分かります。 次章では、この時間軸を踏まえて各作品の具体的なつながりをわかりやすく整理していきましょう。🗺️

各作品のつながり 🧩🌍

モンスター・ヴァースの魅力は、各作品が独立しながらも密接にリンクしている点です。 単体で楽しめるよう設計されつつ、全体を通して観ると「小さな伏線や設定」が線となって繋がり、世界の奥行きが見えてきます。 この章では、映画とドラマの間を結ぶ“見えない糸”を、ネタバレなしで丁寧に整理していきます。

『キングコング:髑髏島の巨神』はシリーズの“最初の時間軸”であり、モナークが世界中の未確認生物を追うようになった原点です。 この作品で登場する地図・資料・島の生態系などが、後の『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』で引用され、「古代から怪獣は存在していた」という証拠となります。

現代に初めてゴジラが現れるこの作品で、モナークは本格的な調査機関として姿を見せます。 『髑髏島』で得た知見が活かされ、地質学や古代DNA解析による“タイタン存在説”が現実味を帯びるように。 このゴジラの覚醒はシリーズ全体の“1章目”として位置づけられ、以後のすべての出来事の基礎になります。

複数のタイタンが登場し、「王」=支配ではなく均衡を保つ存在であることが描かれます。 ゴジラと他の怪獣の関係性、モナークの研究成果、そして“地球規模の生態系”という考え方が明確に提示されます。 この作品で示された古代の壁画や地図が、次の『ゴジラvsコング』で再び登場するのです。

“地上の王”ゴジラと“島の王”コングがついに対峙。 ここで描かれる戦いは単なる力比べではなく、「どちらの存在が地球にふさわしいのか」という哲学的な問いでもあります。 また、空洞地球という新概念が登場し、これまでの作品にあった伏線(地震、磁場異常など)が繋がっていきます。

このドラマシリーズでは、映画で語られなかった部分──モナークの誕生から内部の葛藤、

そして“ゴジラ出現の裏側”が描かれます。

作品全体の理解が深まると同時に、映画間を繋ぐ「縦糸の物語」として機能しています。

最新作では、かつて対立していた2大怪獣が新たな脅威に立ち向かう姿が描かれます。 これまで積み重ねてきた神話・科学・人類の探究心が融合し、 「モンスター・ヴァース=地球史の再発見」というテーマが完成へと向かいます。

『GODZILLA ゴジラ』(2014年)🦖⚡

シリーズの幕開けを飾る本作『GODZILLA ゴジラ』は、ハリウッドが再び“怪獣王”を蘇らせた記念碑的な作品です。 東宝版の精神を受け継ぎながら、アメリカならではの映像表現とドラマ構成で「現代にゴジラが現れたら?」というリアルな恐怖と神秘を描いています。 監督のギャレス・エドワーズは、未知の存在に対する畏怖や静寂を丁寧に積み上げ、「見せすぎない演出」で緊張感を高める手法を採用しました。

アメリカ西海岸で起きた謎の地震や崩壊事故を調査する科学者たちは、地下に眠る“何か”の存在を掴みます。 同時に、秘密組織モナークが長年追っていた巨大生物の活動が活発化。 やがて、人間の想像を超えた存在──ゴジラが深海より浮上し、世界は「自然の逆襲」に直面します。 物語は人間ドラマを中心に展開しながら、ゴジラの出現を通して「人類の小ささ」を痛感させる構成になっています。

ギャレス・エドワーズ監督は「怪獣の恐ろしさ」ではなく「神々しさ」を重視。 霧の中にぼんやり浮かぶシルエット、夜の稲光で一瞬照らされる巨体など、“直接見えないからこそ怖い”演出が印象的です。 また、人間の目線を基準にしてカメラを固定することで、観客は常に“目撃者”の立場で物語を体験します。 これは日本版ゴジラ映画の“特撮カメラ”を、現代のリアルスケールで再現したとも言えるアプローチです。

本作では、後のシリーズで重要な役割を果たす組織モナーク(Monarch)が初登場します。 彼らは1950年代から怪獣の痕跡を追っていた政府系機関であり、物語の中で「ゴジラが人類よりも先に存在していた」ことを示唆します。 この設定が、のちの『キング・オブ・モンスターズ』や『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』へと直結していきます。

映画館で観るべき作品と言われるほど、音響設計の完成度が高い一作です。 ゴジラの咆哮は金属音・獣声・風の音を重ね合わせ、まるで地球そのものが叫んでいるかのよう。 爆発音や沈黙の使い分けも巧みで、「静→動→静」のリズムが恐怖と感動を同時に引き起こします。

- 🎵 ゴジラの咆哮は「サブウーファー泣かせ」と称される重低音。

- 🌫️ 嵐・津波・煙などの“遮る演出”でスケールを際立たせる。

- 🎥 手持ちカメラ風ショットで“人間サイズの恐怖”を再現。

『GODZILLA ゴジラ』はアクション映画というより、「自然ドキュメンタリーをスケールアップした作品」と捉えると理解しやすいです。 破壊シーンばかりではなく、家族や科学者の視点から“自然と人間の関係”を静かに問いかけるストーリー。 怪獣映画を初めて観る人でも、感情移入しやすいリアリズムが魅力です。

『キングコング:髑髏島の巨神』(2017年)🦍🌴

『GODZILLA ゴジラ』に続く第2弾として登場した本作は、 “怪獣界のもう一人の王”──キングコングの物語です。 舞台は1970年代。戦争と科学が交錯する時代に、未知の島「スカル・アイランド」へ調査隊が派遣されます。 しかしその島は、世界の常識が通じない“生命の坩堝”でした。 巨大生物たちが支配する地で、人間たちは自分たちが食物連鎖の最下位にいることを思い知らされます。

1973年、戦争終結を迎えたアメリカ。未踏の島の衛星写真に異常な地磁気が観測され、調査隊が結成されます。 軍人・科学者・記者らが島に上陸した瞬間、ヘリコプター部隊は突如として空からの襲撃を受け、次々と撃墜。 彼らの前に姿を現したのは、島の守護神と呼ばれる巨大な存在──コング。 彼は単なる野獣ではなく、この島の“バランスを守る存在”だったのです。

本作最大の魅力は、スカル・アイランドそのものが一つの生態系として描かれる点。 熱帯雨林のような密林、奇怪な生物、そしてコングが守る村落──まるで地球の奥深くに残された“原始の地球”。 監督はCGだけに頼らず、実際のベトナムやハワイで撮影を行い、リアルな湿度と空気感をスクリーンに閉じ込めています。

これまでのキングコング像は「都市で暴れる怪獣」でしたが、本作では正反対。 コングは自然の秩序を守る“王”として描かれます。 彼は人間を襲うわけではなく、外から侵入してくる脅威──巨大な地下生物“スカルクローラー”から島を守っているのです。 その姿勢は、のちのゴジラと同じ“調和を司る存在”としてシリーズの核心に繋がっていきます。

- 🌿 コングは孤独な王でありながら慈悲深い。

- ⚖️ “破壊”ではなく“均衡”を保つ役割。

- 💡 彼の存在が後の「ゴジラvsコング」へ直結。

この作品では、ゴジラ世界にも登場する研究組織モナークがすでに活動しており、 島の異常生態を調査している様子が描かれます。 ここで発見された古代壁画や骨格資料が、後の『キング・オブ・モンスターズ』や『ゴジラvsコング』に登場する要素とリンク。 シリーズの“時代の縦軸”を繋ぐ重要なピースとなりました。

カメラワークや照明は『地獄の黙示録』を彷彿とさせ、70年代のフィルム調で撮影。 劇中で流れるクラシックロック(クリーデンス・クリアウォーター・リバイバルなど)が当時の空気感を演出します。 巨大生物との対峙を描きながらも、どこか“戦争映画”の緊張感を持つのがこの作品の特徴です。

- 💡 スカル・アイランドは地球の“空洞地球理論”の入り口とされる。

- 🌏 モナークの研究がこの島から全世界へ拡がる。

- 🧭 コングは若い姿で、後の作品に繋がる“成長の途中”。

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019年)👑🌊

『キングコング:髑髏島の巨神』から2年後、モンスター・ヴァースはついに本格的な“怪獣の時代”へと突入します。 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』では、ゴジラだけでなく複数の“タイタン”が登場し、 世界規模での均衡・支配・共存といったテーマが描かれます。 シリーズの中でも最もスケールが大きく、まさに「怪獣映画の集大成」と呼ぶにふさわしい一本です。

世界各地で次々と発見される巨大生物“タイタン”たち。 それらを監視・研究する組織モナークは、地球全土で同時多発的に起きる活動に直面します。 一方、環境破壊を止めるため“人間をリセットすべき”と考える組織が現れ、封印されていた古代の怪獣を覚醒させてしまいます。 その頂点に立つ存在──キングギドラが登場し、地球の覇権をめぐって“怪獣の王”ゴジラとの壮絶な戦いが始まります。

本作の特徴は、怪獣たちを“神々”のように描く演出です。 巨体を逆光で照らし、雷や嵐を背景に立たせることで、単なる生物ではなく自然そのものの権化として表現しています。 特にゴジラとモスラの関係は“地球の守護者”と“生命の象徴”という神話的な構図で描かれ、 シリーズ全体の宗教的・哲学的な深みを形成しました。

前作では秘密組織だったモナークが、今作では国際的な科学ネットワークとして登場。 彼らの衛星ネットワークと研究施設によって、世界中のタイタンが観測されています。 モナークが地図上で管理している拠点数は17か所以上とされ、 シリーズの世界観が一気に拡大。のちの『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』への橋渡しにもなっています。

ゴジラ以外のタイタンもそれぞれ異なる役割と個性を持ちます。 モスラは「慈愛と再生」を象徴し、 ラドンは「破壊と火山の化身」、 そしてキングギドラは「異質な侵略者」として描かれます。 彼らの戦いは単なる肉弾戦ではなく、地球の意志そのものの衝突として構築されています。

- 🌸 モスラ:命の循環と再生の女神。

- 🔥 ラドン:空の覇者、破壊の象徴。

- ⚡ キングギドラ:異界から来た“破壊の王”。

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』は、次作『ゴジラvsコング』への直接の布石です。 終盤で描かれる“地球内部のエネルギー反応”や“タイタンの活動分布”は、後の空洞地球理論につながります。 また、コングを示唆する壁画や研究資料も登場し、シリーズの二大巨頭が同じ世界で生きていることが明示されました。

本作はシリーズの中で最も派手な映像と明快な構図を持ち、 初心者でも「王者の戦い」を純粋に楽しめる作品です。 音楽も荘厳で、和太鼓とオーケストラが融合したゴジラのテーマは必聴。 また、モスラの美しい羽の光とキングギドラの黄金の稲妻が交錯する場面は、 怪獣映画史上でも屈指のビジュアルインパクトを誇ります。

『ゴジラvsコング』(2021年)⚔️🌏

シリーズ待望の頂上決戦。“海の王”ゴジラと“島の王”コングが、遂に正面衝突します。 物語は、前作までに積み上げられてきた「怪獣=自然の秩序」という哲学を土台に、 なぜ戦うのか、どちらが正義か、共存は可能かというシンプルで深い問いを、空前のスケールで描きます。 アクションのキレ味、色彩とライティング、サウンドの立体感が一段と洗練され、“体感型の怪獣映画”として完成度が高い一本です。

世界各地で均衡を保っていたはずのタイタン生態系が乱れ、ゴジラが突如として人類の施設を攻撃します。 一方、モナークはコングを保護し、新たなエネルギー源とされる“空洞地球(ホロウアース)”の調査計画を進行。 それぞれの“王”は見えない導線で引き寄せられるように対峙し、海上・都市・地底へと戦場を移しながら、 地球の根源に関わる“古い因縁”が少しずつ姿を現していきます。

本作の重要キーワードが「空洞地球」。 これまで点在していた伏線(地磁気の乱れ、地殻の空隙、古代の壁画)が、ここで一本に繋がります。 重力が反転する景観や原初的な巨樹群など、“地球の裏側にあるもう一つの自然”が精緻に構築され、 怪獣たちの起源、縄張り、武具や遺構の意味に説得力を与えます。 世界が“平面の地図”から“三層構造の球体”へと拡張する感覚は、シリーズ最大の発見と言っても過言ではありません。

監督アダム・ウィンガードは、スピードと可読性にこだわったアクションを志向。 ネオン×雨の夜景、海上の白波、地底の青白い輝きなど、場所ごとに色の物語を設計し、 画面の情報量が多くても“何が起きているか”を直感的に掴めるようにしています。 音響は咆哮・衝撃波・建材の崩落音が分離よく配置され、家庭でも臨場感が出やすいミックスが特徴。 サブウーファーが鳴るシーンは多いものの、静寂の“間”が効いているため疲れにくいのも利点です。

- 🎵 低音は“継続”より“瞬発”の使い分けでメリハリ。

- 🎥 クローズアップとロングの切替でスケールと重量感を両立。

- 🌈 都市決戦はネオン配色で視線誘導が明快。

作品の核心は、強さの証明=破壊ではなく、存在の正当性=役割にあります。 ゴジラは“秩序の調整者”、コングは“共同体の守護者”。 両者のぶつかり合いは、単なる勝敗ではなく、地球という大きな生態系のなかで誰がどの位置に立つのかを決める儀式のようでもあります。 人間側の選択が時に火種となり、時に和解を促す──「人類は仲裁者であり観測者」という、シリーズらしい立ち位置も健在です。

『ゴジラ(2014)→KOTM(2019)→本作』で“積み上げ”が分かりやすく。

地図・地名・壁画など“世界設定の手がかり”をメモすると理解が深まる。

低音が強いので徐々に上げると疲れにくい。イヤホン視聴でも迫力は十分。

海=群青、都市=ネオン、地底=蒼白…色の物語で再発見できます。

『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』(2023年)📚🧬

モンスター・ヴァースの世界を“人間の視点”から掘り下げた初の本格ドラマシリーズがこの『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』です。 映画シリーズを補完する形で、「モナークとは何者なのか?」という疑問に正面から答えます。 1950年代の設立期から現代まで、三世代にわたる家族と科学者の物語を軸に、怪獣と人類の関係を多層的に描く構成になっています。

『ゴジラ(2014)』直後、巨大生物の存在が世界に知られたことで、モナークは公の監視下に置かれます。 そんな中、ある家族の失踪事件をきっかけに、組織内部の極秘資料と“過去のゴジラ目撃記録”が次々と明るみに。 物語は現在と過去を行き来しながら、モナークがどのように怪獣と向き合ってきたのか──その「遺産(レガシー)」を紐解いていきます。

映画で断片的に描かれていたモナークの活動が、本作で初めて体系的に語られます。 1950年代、軍の極秘研究チームから始まったモナークが、どのように世界的な組織へと成長したのか。 彼らの理念は「タイタンを排除する」ことではなく、“共存の科学的理解”。 しかしその理想はしばしば政治的圧力や倫理的ジレンマと衝突します。 この「理想と現実の狭間」に焦点を当てることで、怪獣映画では見えなかった“人間のドラマ”が立ち上がります。

映画と異なり、1話ごとに焦点が変わることで多角的な語りが可能に。 ゴジラの出現が個人の人生にどんな影響を与えたのか、組織が何を隠してきたのかを丁寧に掘り下げます。 さらに、『GODZILLA ゴジラ』での事件や『キング・オブ・モンスターズ』の余波が具体的に描かれるため、 映画ファンにとっても“裏の時系列”を埋める重要なピースとなっています。

- 📜 映画の空白期間を埋める外伝的構成。

- 🧩 ゴジラ登場シーンもあり、映像の迫力は健在。

- 👁️🗨️ 組織内部の人間関係が中心で、政治スリラーの要素も。

派手な破壊描写は抑えめながら、カメラワークや音の演出が秀逸です。 通信音・地鳴り・資料映像のノイズといった“間接的な恐怖”を積み重ね、 「怪獣が映らなくても存在を感じる」演出に成功しています。 まるで観客自身がモナークの一員として現場に立ち会っているような臨場感が味わえます。

各話が独立し、過去と現在を行き来するので自然に世界観がつかめます。

施設名・地図・ファイル番号などが映画に登場したものと一致します。

怪獣よりも人間関係が主軸なので、SFが苦手な人にもおすすめ。

モナークの専門用語や報告のテンポを“リアルな職場”として味わえます。

『ゴジラ×コング 新たなる帝国』(2024年)🦖🦍⚡

“夢の対決”を果たした前作から一転、本作は二大巨頭の共闘を軸に、地球の深層へと潜っていく物語。 舞台は地上だけでなく、重力や生態系が異なる空洞地球(ホロウアース)。 ここでゴジラとコングは、それぞれの“王”としての役割を再確認しつつ、新たな脅威と古い因縁に向き合います。 映像はさらに色彩豊かになり、群青・マゼンタ・コバルトのグラデーションが“場所ごとの物理法則”を視覚的に語ります。

世界の均衡が安定したかに見えた矢先、空洞地球の深部で未知の兆候が観測されます。 コングは地底へ、ゴジラは地上で“ある準備”を進め、やがて双方の行動が一本の線に収束。 新勢力の台頭と古文明の痕跡が示すのは、「タイタンの歴史はまだ序章にすぎない」という事実。 人類・モナークは介入か観測かの選択を迫られ、二大巨頭は世界の“新しい秩序”を求めて動き出します。

前作で提示された空洞地球は、本作で地理・気候・文化まで踏み込みます。 反転重力の峡谷、発光鉱物の海、巨木の骨格のような地形──「地球の裏側の理(ことわり)」が細部まで造形。 ここで見つかる遺構や道具は、タイタンたちが本能ではなく“記憶”と“社会性”を持っていることを示唆し、 “怪獣=ただの巨大生物”という見方を更新します。

- 🗺️ 地理:層ごとに異なる重力と生態。

- 🏺 文化:壁画・武具・儀礼の痕跡。

- 🔬 科学:モナークの測地・言語解析が進展。

監督は場面ごとに支配色を設計。ゴジラの覚醒を示す寒色のうねり、 コングの奮起を支える暖色の脈動、地底の未知を告げる紫外域の輝き──色の物語が行動原理を視覚化します。 音響は低音の打撃・咆哮・結晶音をレイヤー化し、「質量のある音」でスケールを確保。 家庭視聴でも迫力が出やすいミックスで、静寂→爆音のダイナミクスが鮮やかです。

本作の核は「役割の違う二者が、世界のために肩を並べる」こと。 ゴジラは“秩序の調整者”、コングは“共同体の守護者”。 価値観の違いは残しつつも、互いの強みを理解し合う過程が描かれ、 その関係性は今後のモンスター・ヴァースにとって重要な“土台”になります。

ドラマはシンプルで、初見でも迷いにくい構成。

『KOTM(2019)』『GvK(2021)』で世界観の核が掴めます。

地図や壁画など“世界設定の手がかり”を探すと楽しさ倍増。

低音のピークに備え、少しずつ上げると疲れにくいです。

忙しい人の視聴ガイド ⏱️🎬

「モンスター・ヴァースを観たいけど、時間がない!」──そんな人のために、 ここでは“最短で世界観を楽しむ視聴ルート”を紹介します。 すべてを追わなくても、要点を押さえれば十分にシリーズの魅力を体感できます。 一作品あたり2時間前後なので、週末2日あれば主要ストーリーを完全に把握可能です。

- 🦖 「とにかくゴジラの神々しさを味わいたい」 → 『GODZILLA ゴジラ』(2014)+『キング・オブ・モンスターズ』(2019)

- 🦍 「コングの物語を中心に観たい」 → 『髑髏島の巨神』(2017)+『ゴジラvsコング』(2021)

- 🌍 「世界観を全部つなげて理解したい」 → 公開順に全6作+ドラマ『モナーク』(2023)

- 💡 「サクッと時系列を追いたい」 → 髑髏島→ゴジラ(2014)→KOTM→GvK→×コング

以下の3本を順に観るだけで、モンスター・ヴァースの世界観とテーマを一気に理解できます:

- ① 『GODZILLA ゴジラ』(2014) — シリーズの起点。怪獣=自然の象徴という哲学が提示。

- ② 『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019) — 世界の広がりと“怪獣の秩序”を描く中心作。

- ③ 『ゴジラvsコング』(2021) — 王と王の対峙から共存の可能性を導く到達点。

これだけでシリーズの大筋を把握でき、最新作『ゴジラ×コング 新たなる帝国』(2024)も自然に楽しめます。

『髑髏島の巨神』(2017)/映像美重視でストーリーは分かりやすい。

『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』(2019)/映像と音の情報量が多く、没入が鍵。

『ゴジラvsコング』(2021)/アクション主体でテンポが良い。

『モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ』(2023)/世界の裏側を理解できる。

- 🌙 夜の静かな時間帯に観ると、照明演出が映える。

- 📖 映画のあいだに「モナーク年表」や「タイタン一覧」を眺めると理解が深まる。

- ⏸️ 長時間視聴の合間に“空”や“海”を眺めると、怪獣スケール感がリセットされて良い。

次回作はいつ? 🔮🌋

『ゴジラ×コング 新たなる帝国』(2024年)の大ヒットにより、モンスター・ヴァースは新章へ突入しました。 ここでは、次の映画・シリーズ展開の可能性や、製作陣のコメントを踏まえた最新情報を紹介します。 なお、以下は現時点(2025年)での業界発表・公式発言・インタビューに基づく内容で、今後変更される可能性があります。

米レジェンダリー・ピクチャーズは、2024年の公開後に新たなモンスター・ヴァース作品の企画を進行中であることを公表しています。 監督アダム・ウィンガードも「ゴジラとコングの関係はまだ終わっていない」と語っており、 次作では空洞地球のさらなる深層や、新たなタイタンの登場が示唆されています。 物語としては、“共闘から次の進化”がテーマになる見込みです。

最新作で示された空洞地球は、まだ全容が明かされていません。 ファンの間では「さらに深い階層に文明が存在するのでは?」という説が浮上。 また、ゴジラやコング以外のタイタンに焦点を当てたスピンオフ映画やドラマの構想も噂されています。 特に、ファン人気の高いモスラやロダン、そして“古代のタイタン文明”を描く前日譚などが期待されています。

- 🌍 空洞地球の下層領域=未知のエネルギーと新種タイタンの発見。

- 🦋 モスラ中心のスピンオフ企画(未確認だが脚本準備中との報道も)。

- 📺 ドラマ版『モナーク』シーズン2もApple TV+で進行中と噂。

現時点では正式な公開日発表はありませんが、2027年前後が有力と見られています。 レジェンダリーの製作サイクルは3〜4年ごとであるため、2028年までには次章が姿を現す可能性が高いです。 映画以外でも、ドキュメンタリー風スピンオフや、アニメプロジェクトの構想も報じられています。

SNS上では、ファンアートや考察投稿が活発で、「空洞地球語」や「タイタン図鑑」を自作する人も登場しています。 映画の枠を超えて、“モンスター・ヴァース=世界を共同で拡張するプロジェクト”の様相を帯びつつあります。 製作陣もファンの考察を参考に設定を発展させる姿勢を見せており、 公式とファンの距離が非常に近いのもこのシリーズの特徴です。

GODZILLA ゴジラ(2014)

GODZILLA ゴジラ(2014)  キングコング:髑髏島の巨神(2017)

キングコング:髑髏島の巨神(2017)  ゴジラ キング・オブ・モンスターズ(2019)

ゴジラ キング・オブ・モンスターズ(2019)  ゴジラvsコング(2021)

ゴジラvsコング(2021)  モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ(2023)

モナーク:レガシー・オブ・モンスターズ(2023)  ゴジラ×コング 新たなる帝国(2024)

ゴジラ×コング 新たなる帝国(2024)