肉体が変わることは、なぜこんなにも怖く、美しいのか。 カナダ出身の映画監督 デヴィッド・クローネンバーグ は、 半世紀にわたり「人間の身体」と「心の変化」をテーマに映画を撮り続けてきました。 彼の作品はホラーでありながら哲学的で、科学的でありながら詩的。 そして何よりも、“人間そのものを解剖する映画”といえます。

本記事では、そんなクローネンバーグの代表作を通して、 彼が描いてきたボディホラーの魅力と哲学をやさしく解説します。 難しい専門用語は使わず、映画を普段見ない人にも伝わる言葉で構成しました。 各章では代表作の見どころやテーマを丁寧に紹介していきますので、 ぜひお気に入りの作品を見つけてみてください。🩸✨

・クローネンバーグ監督が「ボディホラーの父」と呼ばれる理由

・主要作品(『ザ・フライ』『ヴィデオドローム』『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』など)の特徴

・すべての映画に共通する“身体と心”のテーマ

🎬 作品一覧(ボディホラー編)

デヴィッド・クローネンバーグ監督とは? 🧬🎥

「体が変わっていくこと」そのものを恐怖として描き続けた映画監督、それがデヴィッド・クローネンバーグです。 1943年カナダ生まれ。医療や科学への興味を持ちながら育ち、大学では生物学と文学を学びました。 学生時代から短編映画を撮りはじめ、やがて“人間の内側で起こる変化を映像化する”という独自の道を歩みます。 その結果、彼の名は「ボディホラー」というジャンルとほぼ同義になりました。👁️🗨️

彼の映画に登場する恐怖は、ゾンビや怪物のような“外から来る敵”ではありません。 むしろ、自分の体がゆっくりと変わっていく恐怖です。 それは病気や老化、テクノロジーによる改造、あるいは欲望そのものなど、誰もが無関係ではいられない現実的な不安を映し出しています。

初期の作品『シーバース/人喰い生物の島』や『ラビッド』では、寄生虫や感染をモチーフに「人体の支配」というテーマを描きました。 続く『ヴィデオドローム』ではテレビ電波が人間の肉体を侵食し、『ザ・フライ』では科学者が自らの研究で身体を崩壊させていく姿を通して、テクノロジーと人間の境界を問いかけました。

彼の作風はしばしば「グロテスク」と言われますが、それは単に残酷さを狙っているのではなく、人間存在の根源的な脆さを見せているのです。 血や臓器が映し出されるたび、それは人間の中にある“未知の変化”の象徴として登場します。 見る者は「気持ち悪い」と思う一方で、「なぜか目を離せない」という不思議な魅力に引き込まれるのです。

実際、クローネンバーグの作品はホラーとサイエンスフィクション、そして心理ドラマの要素を混ぜ合わせています。 たとえば『戦慄の絆』では、双子の医師を通じて“自己と他者の境界”を探り、『裸のランチ』では作家の意識と現実が交錯する幻想世界を描きます。 一見、異なるジャンルに見えても、根底にはいつも「人間の体とは何か」という問いが流れているのです。

そのため彼の映画は、ホラーとして楽しむだけでなく、哲学的な興味や人間理解としても鑑賞できます。 医学・生物学・テクノロジー・芸術といった分野が交わる場所に、クローネンバーグは物語を構築しています。 “進化”と“退化”の境界、そして“欲望”と“倫理”のせめぎ合いを、肉体の変化として描き出す点が最大の特徴です。

2020年代に入っても彼の創作は止まりません。 『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』(2022年)では、人体が新しい臓器を生み出す“進化の先”を描き、半世紀前に自ら撮った同名短編を新しい時代に再構築しました。 この作品はまさに、「クローネンバーグ的ボディホラーの集大成」と呼ばれています。

つまり、クローネンバーグ作品を見ることは、単なるホラー体験ではありません。 それは、「人間がどこまで人間でいられるか」という根本的な問いへの旅です。 恐怖と同時に知的刺激を与える彼の映画は、今なお多くのクリエイターや科学者に影響を与え続けています。🧠✨

次章では、彼の代表作『ザ・フライ』を取り上げ、どのようにして「変身」と「悲劇」を通して人間性を映し出したのかを、やさしく解説していきます。🦟

ザ・フライ — 1986年 🧬🦟

『ザ・フライ』は、1980年代を代表する「変身ホラー映画の金字塔」です。 科学者が自らの発明を試す過程で、思いがけない悲劇に巻き込まれる──という極めてシンプルな設定ながら、人間の肉体と精神がゆっくり崩壊していく様を、驚くほどリアルに描き出しています。 一見“SF映画”に見えますが、実際には「愛」「執念」「孤独」といった深い感情ドラマでもあります。

主人公は天才科学者セス・ブランドル。彼は“物質を瞬間的に転送する装置”を完成させようとしていました。 しかし、ある日、ひとりの実験でほんの小さなミスが起こります。 その結果、彼の体は少しずつ“別の生き物”と融合していくのです。 物語はこの“異変”が進行していく過程を描きながら、科学の限界と人間の傲慢を問う内容へと発展します。

この作品の最大の特徴は、変身の過程を「段階的に」見せることです。 最初は小さな異変──爪が剥がれる、皮膚がただれる、といった違和感。 それが少しずつ進行し、姿が変わり、声が変わり、動きまでもが変化していく。 観客はまるで“自分の体が壊れていく感覚”を共有することになります。 ここにこそ、クローネンバーグ流の「身体そのものをドラマにする」演出が光ります。

これらの特殊メイクはアカデミー賞を受賞。 現在のCG技術では再現が難しいと言われるほどの手作業的リアリティが、観る者の感情を直撃します。

『ザ・フライ』は単なる変身ホラーではありません。 科学者としてのプライドと、人間としての愛の間で揺れる主人公の心情こそが物語の核です。 変わりゆく自分の姿を前に、彼は“人間であること”を必死に守ろうとします。 この部分にこそ、観客が感情移入する余地があり、「怖いのに泣ける映画」と評される理由でもあります。

『ザ・フライ』は1980年代の科学ブームを背景に生まれた作品です。 コンピューターや遺伝子研究が進歩し、“人間は自然を超えられるのか”という問いが現実味を帯びてきた時代。 クローネンバーグはこのテーマを、「科学が肉体に介入したとき、何が起きるか?」という形で視覚化しました。 つまり、これは科学技術が生み出した“現代的な怪物”の物語なのです。

カメラワークは非常に静かで、変化を淡々と見せるように構成されています。 だからこそ、主人公の小さな仕草や表情の変化が強く印象に残ります。 ライトや影の使い方、そして効果音の微妙な“ぬめり”の演出によって、観客は皮膚の温度まで感じ取るような生々しさを味わえます。 見せ場ではなく、「過程」そのものを怖がらせる──これがクローネンバーグ流のホラーです。

総じて、『ザ・フライ』は「恐ろしくも切ない変身劇」です。 人がどこまで自分を保てるのか、愛する人にどう見られるのか──その葛藤が観る者の心を締め付けます。 怖さだけでなく、人間ドラマとしても完成度が高く、クローネンバーグ映画の中でも特に“感情で観るホラー”と呼ばれる名作です。🎬

クライムズ・オブ・ザ・フューチャー — 2022年 🧬⚙️

『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、デヴィッド・クローネンバーグが約20年ぶりに本格的なボディホラーへ回帰した衝撃作です。 舞台は、環境の変化により人間の身体が“新しい臓器”を作り出すようになった未来社会。 もはや人類の肉体は進化を止めず、痛みを感じない体を持つ人々が“芸術”として自らを改造し始めています。 この映画は、「人間の進化とは何か」を問う哲学的SFホラーです。🦾

舞台は近未来の地球。汚染された環境に適応するため、人間たちは自然に“未知の臓器”を生成するようになっています。 主人公ソール・テンザー(ヴィゴ・モーテンセン)は、その臓器を舞台上で摘出し、観客に見せる「生体パフォーマンス・アーティスト」として活動しています。 彼の相棒カプリース(レア・セドゥ)が手術を行い、その光景を人々が芸術として鑑賞する──それがこの社会の“新しいエンタメ”なのです。

クローネンバーグはこの映画で、身体そのものを表現手段に変えるという過激な発想を提示しています。 皮膚を切ることも、臓器を摘出することも、苦痛を伴わない時代。 そこでは「痛みの消失=人間性の消失」なのか、それとも新しい感覚の獲得なのか──観客はその狭間に立たされます。 映画全体に漂う静けさと緊張感が、まるで美術館の展示を見ているような感覚を与えます。

本作は、1970年に監督が発表した同名の短編『Crimes of the Future』を現代版に再構築したものです。 50年の時を経て、彼は再び“未来の人間”を描きました。 ただし今回の未来像は、テクノロジーによる改造ではなく、進化そのものが芸術化した社会。 つまり、「人間が人間を超えることを恐れなくなった世界」なのです。 その冷たい静寂こそが、観る者の心をじわじわと締め付けます。

ソール役のヴィゴ・モーテンセンは、過去の『ヒストリー・オブ・バイオレンス』『イースタン・プロミス』に続き、クローネンバーグと3度目のタッグ。 今回は弱々しくも精神的に強い主人公を演じ、観客を“静かな恐怖”へ導きます。 カプリース役のレア・セドゥは、手術を芸術と信じる女性として存在感を放ち、 さらにクリステン・スチュワートが“臓器登録局”の職員として登場。狂気と好奇心が入り混じる演技が高く評価されました。

『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、「進化=犯罪」という挑発的なアイデアを掲げています。 新しい臓器を持つことは才能なのか、それとも人間性の逸脱なのか? そして“芸術”として他人の身体を消費する行為は、どこまで許されるのか? 監督は答えを示さず、観客に問いを投げかけます。 それゆえ、ホラーでありながら哲学映画のような奥行きを持つのです。

肉体の内部を見せるシーンはショッキングでありながらも、どこか神聖さすら漂います。 暗く冷たい照明、機械のようなベッド、そして静かに響く鼓動音。 観る人によっては不快にも感じられるこの映像は、まさに“美とグロテスクの境界”。 一音一光までもが緻密にコントロールされ、観客の感覚を揺さぶります。

『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』は、クローネンバーグの原点回帰にして、到達点とも言われます。 彼が50年にわたり追い続けたテーマ──身体、進化、そして芸術。 それらすべてがここで再び交わり、「未来の人間とは何か?」という究極の問いを投げかけます。 恐ろしくも美しい、まさに“思考するホラー”の傑作です。🧠✨

ヴィデオドローム — 1983年 📺🧠

『ヴィデオドローム』は、映像と肉体の境界が溶けていくという、クローネンバーグらしい発想を極限まで追求した傑作です。 テレビが主流だった1980年代初頭に、すでに「メディアが人の感覚を変えてしまう」というテーマを描いた先見的作品。 見る者に「映像とは何か」「現実とはどこまでが本物か」という深い問いを突きつけます。📡

主人公マックスは、小さなテレビ局のプロデューサー。 彼は視聴率を上げるため、過激な番組を探していました。 そんな中、謎の電波番組「ヴィデオドローム」の存在を知ります。 それは拷問や暴力がリアルに映し出された異様な映像──。 しかし、見るうちにマックスは気づきます。 “その映像が現実を侵食していく”ということに……。

この映画の恐怖は、怪物でもウイルスでもありません。 それは「テレビ放送」という、誰もが毎日触れている情報そのもの。 クローネンバーグは、「映像が人の脳と身体に直接影響を与える」という発想で、現代のメディア社会を予言しました。 マックスの体はテレビ画面と融合し、映像が現実をねじ曲げていく──まさに“情報が肉体を乗っ取る”というコンセプトです。

作品の中盤からは、どこまでが現実でどこからが幻覚なのかが曖昧になります。 マックスの目に映る世界は、放送電波と肉体の境界を失い、まるで夢のように歪んでいきます。 観客もまた、その混線の中に取り込まれ、“体験するホラー”としての没入を味わうのです。 クローネンバーグはここで、恐怖を「観る側」にも共有させる演出を試みています。

1983年といえば、まだパソコンやインターネットが一般的ではない時代。 そんな中で、“メディアが人間の脳を支配する”という発想は驚くほど前衛的でした。 現在のSNSやVRのような「デジタル依存社会」を先取りしており、現代人にこそ刺さる警告が込められています。 映像を見る行為そのものが「快楽」と「恐怖」を同時に生む、という構図は、今もなお生々しいリアリティを持ちます。

マックスの身体がビデオテープや機械と融合していく描写は、ショッキングでありながら象徴的です。 クローネンバーグにとって、肉体の変化は常に「内面の変化」のメタファー。 欲望や依存、現実逃避といった精神的変化を、物理的な変形として表現しています。 それが観客に「心の変化まで“見える”ように感じさせる」最大の理由です。

『ヴィデオドローム』の映像は、柔らかくも不気味な質感を持ちます。 CRTテレビの画面がゆっくりと呼吸するように波打つシーン、 テープが人肌のようにうねる映像など、すべてが有機的。 サウンドもまた、金属音と心臓の鼓動が入り混じり、“電気信号の中に生きる人間”を音で表現しています。

『ヴィデオドローム』は、テレビ社会がピークを迎えた1980年代に生まれたにもかかわらず、 そのテーマは驚くほど“今的”です。 情報に支配される現代、SNSや動画配信に夢中になる私たちもまた、“映像の虜”かもしれません。 クローネンバーグは、「見すぎることの恐怖」を通して、メディア時代の人間像を描いたのです。 見終えたあと、不思議とスマホの画面さえも怖くなる──そんな、時代を超えて刺さる一本です。📱💥

イグジステンズ — 1999年 🎮🧬

『イグジステンズ』は、クローネンバーグが描いた“ゲームと現実の境界”をめぐる異色のSFスリラーです。 現実にそっくりな仮想空間の中で、プレイヤーは「どこまでがゲームで、どこからが現実か」を見失っていく──。 1999年という“デジタル社会の幕開け”に発表された本作は、まさに現代のVR時代を予言した問題作です。🕹️

舞台は、最新の仮想現実ゲーム「イグジステンズ」が話題を呼ぶ近未来。 このゲームは、人間の背中の神経と直接接続してプレイするという驚異的なシステムを採用しています。 開発者のアレグラ(ジェニファー・ジェイソン・リー)はテスト中に何者かに命を狙われ、 逃亡する中で新人社員テッド(ジュード・ロウ)とともに、ゲームの中へと潜り込みます。 しかしプレイが進むにつれ、二人は気づきます──「現実」もまたゲームの一部なのではないか?

映画の中で登場するゲーム装置は、まるで生き物のように動く有機的なデザイン。 “バイオポッド”と呼ばれる装置を、プレイヤーは腰の後ろにある「生体ポート」にケーブルで接続します。 機械と肉体が融合するこの設定こそ、クローネンバーグ的ボディホラーの真骨頂。 プレイ中の快感と恐怖、仮想世界の感触があまりにもリアルで、観客まで体感してしまうような緊張感が走ります。

『イグジステンズ』の魅力は、何が現実で何がゲームなのか、最後までわからない構成にあります。 物語が進むたびに世界のルールが入れ替わり、キャラクターたちも“プレイヤー”なのか“データ”なのか曖昧になります。 この構造は、まさに「メタ的ホラー」。 観客は次第に登場人物と同じ混乱を共有し、境界を失った世界に飲み込まれていきます。 「プレイ体験」をホラーに変換するその手腕は、今見ても斬新です。

本作が公開された1999年は、インターネットや携帯電話が普及し始めた転換期。 “デジタルが人間をどう変えるのか”という社会的問いが広がりつつありました。 クローネンバーグはその波を的確に捉え、「テクノロジーが人間の感覚を支配する恐怖」を描きました。 同年公開の『マトリックス』と同じテーマを扱いながら、より生々しく、身体的なアプローチをとっています。

『イグジステンズ』では、テクノロジーと人間が完全に一体化しています。 ケーブルの代わりに神経組織が接続端子となり、バイオポッドは生きて呼吸をする。 この“生体テクノロジー”の表現は、単なるSFではなく、「人間の未来の姿」を暗示しています。 機械が体の一部になることで、私たちはどこまで人間でいられるのか──その問いは現代にも通じます。

特殊メイクの質感はあくまで“ぬめり”を残し、CGではなく物理的な素材で作られています。 ゲーム世界の色調は柔らかく、現実世界との差を感じにくくすることで、観客も“どちらにいるのか”を見失う。 また、音響面では心臓の鼓動や生体のうごめく音が強調され、「機械ではなく臓器の中にいるような」感覚を与えます。

『イグジステンズ』は、クローネンバーグが長年描いてきた「肉体の変容」と「テクノロジーの融合」を、 現代的なゲーム文化に置き換えた作品です。 それは単なるサスペンスではなく、“生きることそのものが仮想現実化していく”時代への警鐘。 見る人によっては難解ですが、一歩引いて観ると非常に詩的で、 「現代のボディホラーはここに到達した」と言われるほど完成度の高い哲学的SFです。🧠✨

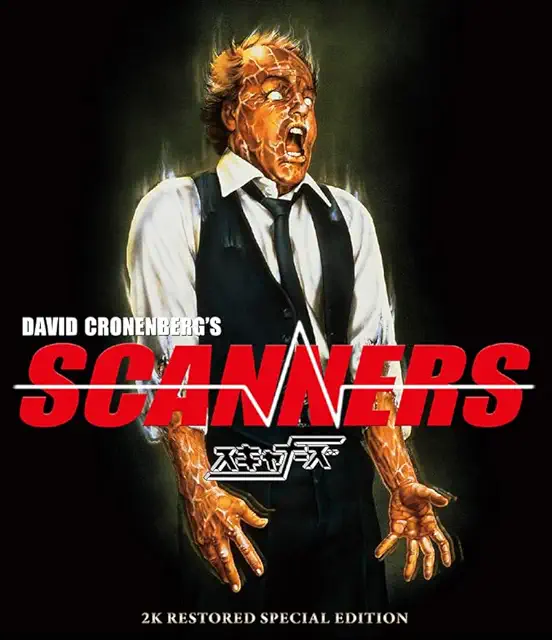

スキャナーズ — 1981年 🧠⚡

『スキャナーズ』は、クローネンバーグが世界的に注目を集めるきっかけとなった代表作です。 一見すると“超能力バトル映画”のようでありながら、実は精神と肉体の関係を描く哲学的なサイコホラー。 頭の中の力が現実を壊す瞬間、観客は「心が肉体を支配する恐怖」に直面します。🧩

“スキャナー”と呼ばれる人々が存在する世界。 彼らは他人の思考を読み取り、心を操るという特異な能力を持っています。 しかし、その力は制御が難しく、社会から隔離された生活を送る者も多い。 政府はスキャナーを兵器として利用しようとし、反体制グループとの間で見えない戦いが始まります。 主人公キャメロンは、自分の能力と向き合いながら、その裏に潜む陰謀へと巻き込まれていく──。

本作を象徴するのは、映画史に残る「頭部爆発シーン」。 超能力の衝突が肉体を物理的に破壊する瞬間を、特殊効果でリアルに再現しています。 ただのショック描写ではなく、クローネンバーグが描くのは「精神の暴走が現実を壊す」というテーマ。 つまり、目に見えない“思考”がどれほど危険かを、身体を通して視覚化しているのです。

『スキャナーズ』の核心は、能力そのものよりも、それを持つ人間の苦悩です。 思考を他人に“聞かれる”恐怖、知らずに“侵入する”苦痛。 この双方向の関係が、社会的孤立とアイデンティティの揺らぎを生み出します。 クローネンバーグは、テレパシーをSF的な能力としてではなく、人間関係のメタファーとして描いています。 「他人と繋がることは、同時に自分を失うこと」──この思想が全編を貫いています。

1980年代初頭、冷戦や監視社会への不安が高まる中で、「目に見えない支配」というテーマが注目を集めていました。 クローネンバーグはこの社会不安を、「テレパシー」という超能力に置き換えて表現。 つまり、“監視される恐怖”と“操られる恐怖”を、ホラー的な感覚で観客に体験させるのです。 現代のSNSや情報管理社会にも通じる、普遍的な寓話といえます。

映像は全体的に冷たく、無機質な空間で構成されています。 白い部屋、金属的な音、そして人々の無表情──。 この“静のホラー”演出が、突発的な暴力描写をより強烈に感じさせます。 特にスキャナー同士が能力をぶつけ合うシーンでは、音が歪み、画面が揺れ、 観客自身の頭の中で圧力を感じるような錯覚を覚えます。 クローネンバーグは、「見えない力を、見える恐怖へ変換する」演出の名手です。

『スキャナーズ』は、血や臓器の変化を描く後年の作品とは異なり、 精神と肉体の繋がりをテーマにした“思考型ボディホラー”です。 クローネンバーグにとって、肉体の変形とは「心の暴走を映す鏡」。 超能力という題材を使いながら、「人間の意識が自分の体をどう支配しているか」を描き出しています。 その哲学性ゆえに、単なるホラー映画として以上の評価を受けました。

『スキャナーズ』は、“人間の頭の中”を舞台にしたホラーとも言えます。 見えない力で相手を破壊するという構図は、観客の想像力に委ねられた究極の恐怖表現。 派手なアクションではなく、静かな狂気で緊張を積み上げていく。 この作品を通じて、クローネンバーグは「肉体だけでなく精神もまた変容する」と示しました。 後の『ヴィデオドローム』や『ザ・フライ』へ続く重要な一作として、今もなお高い評価を受けています。⚡🎬

戦慄の絆 — 1988年 🩺🧬

『戦慄の絆(Dead Ringers)』は、クローネンバーグ作品の中でも特に“静かな狂気”が漂う心理的ボディホラーです。 双子の医師が同じ女性を愛したことから、二人の心と身体が少しずつ崩壊していく――。 グロテスクさよりも、精神の同化・分離をテーマにした深い人間ドラマとして、多くの批評家に絶賛されました。🩸

主人公は、一卵性双生児の産婦人科医、エリオットとビヴァリー。 二人は完璧に同じ外見をしており、まるで一つの人格を共有するかのように生活しています。 しかし、ある女性患者に惹かれたことをきっかけに、二人の関係にわずかな“ズレ”が生まれる。 そのズレはやがて精神的な亀裂となり、現実と幻覚の境界を曖昧にしていきます。 彼らはどちらが自分で、どちらが他者なのか――その感覚すら崩れていくのです。

クローネンバーグはこの映画で、「自分と他人の境界がなくなることの恐怖」を描いています。 双子という存在は、生まれながらにして“他人であり自分でもある”という曖昧な関係。 それを極限まで掘り下げることで、彼はアイデンティティの崩壊を心理的なホラーとして提示しました。 肉体が変形するわけではないのに、観客は“心が分裂していく痛み”をリアルに感じます。

本作で印象的なのが、双子の医師が使う奇妙な医療器具。 通常のメスや鉗子ではなく、まるで異星のテクノロジーのような不気味な形状をしています。 それは彼らの精神の歪みを具現化した“肉体の延長”でもあり、 クローネンバーグらしい“身体と機械の融合”の象徴。 物理的な血ではなく、心理的な痛みを視覚化することで、ボディホラーの新たな表現を確立しました。

双子を一人二役で演じたジェレミー・アイアンズの演技は圧巻です。 外見は同じでも、エリオットの自信とビヴァリーの脆さをわずかな表情差で表現。 クローネンバーグはカメラワークと演出で二人を自然に共存させ、「一人なのに二人がいる」という違和感を見事に演出しました。 この演技により、観客は双子を“対立する一つの精神”として体感します。

クローネンバーグ作品ではおなじみの“科学者”というモチーフがここでも登場します。 彼らは医師であり、常に人体を分析し、制御しようとする存在。 しかし感情は制御できず、理性の外にある“愛”や“嫉妬”が彼らの心を蝕んでいく。 科学の冷たさと人間の情熱の衝突が、この作品の緊張感を生み出しています。

全体の色調は、白衣や手術室の冷たい青白さが支配し、 まるで生命が徐々に失われていくような無機質な世界を作り出しています。 音楽も静寂に近く、観客が登場人物の“息づかい”や“心の揺れ”を直接感じられるように設計されています。 肉体の変形ではなく、空気そのものが不安を伝える――それが『戦慄の絆』の美しさです。

『戦慄の絆』は、クローネンバーグがそれまでの“肉体的変化”のテーマを、 より心理的・哲学的なレベルへと発展させた転換点の作品です。 双子という鏡像の存在を通じて、彼は「自分の中のもう一人の自分」という普遍的な恐怖を描きました。 それは、ホラーというよりも深い人間理解のドラマ。 観終えた後に残るのは、血の匂いではなく、心の冷たさと孤独です。🩸🕯️

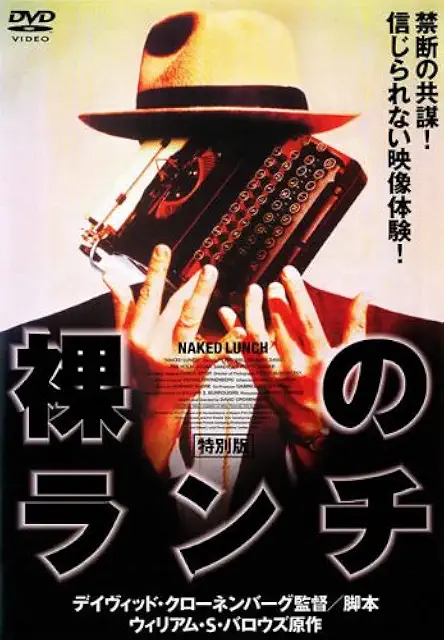

裸のランチ — 1991年 🐞✒️

『裸のランチ』は、アメリカ文学の異端児ウィリアム・S・バロウズの同名小説を、クローネンバーグが映像化した野心作です。 原作は“映像化不可能”とさえ言われた幻覚的な作品ですが、監督はそれを見事に映画へと昇華。 作家の創作と狂気、現実と幻覚の境界を、ボディホラーの手法で描き出しました。📖

主人公ビル・リーは、害虫駆除業者として働く作家志望の男。 彼の生活は、使っていた殺虫剤に含まれる“幻覚性物質”によって次第に崩れていきます。 妻の死をきっかけに、彼は現実から逃げるように“インターゾーン”という奇妙な世界へ足を踏み入れる。 そこではタイプライターが虫のように動き、書く言葉が現実を変えていく――。 彼の創作と精神は、やがてひとつに溶けていくのです。

『裸のランチ』は、作家が言葉を生み出す行為を肉体的なプロセスとして描いた作品です。 タイプライターが虫のように変形し、キーを叩く音がまるで生命の鼓動のように響く。 それはまさに、「言葉が肉体から生まれる」瞬間の映像化。 クローネンバーグはここでも、人間の創造力と肉体の密接な関係を強調しています。

本作に登場する“インターゾーン”は、現実と幻覚の中間にある不思議な都市。 虫のような生き物が言葉を話し、人間の体がタイプライターに変わる。 こうした不条理でグロテスクなイメージは、単なる奇抜さではなく、 作家の脳内で起きている創作の混乱や薬物依存のメタファーとなっています。 つまり、身体の変形は“心の歪み”を映す鏡なのです。

主人公を演じるピーター・ウェラーは、冷静な語り口と無表情な演技で、 現実と幻想の境界に立つ男の孤独を見事に表現しています。 彼の静かな狂気が、観客をインターゾーンの混沌に引き込みます。 妻を演じたジュディ・デイヴィスの存在もまた、愛と罪悪感を体現する重要な役割を担っています。

原作『裸のランチ』は断片的でストーリーらしい構成を持ちません。 監督はそこに、バロウズ自身の人生――薬物依存、妻の死、作家としての苦悩――を織り込み、 一つの“作家の脳内ドラマ”として再構成しました。 そのため、映画版は単なる原作の映像化ではなく、「バロウズの精神世界を覗くクローネンバーグ流解釈」となっています。

全体を包むのは、黄ばんだ紙のような色調と、どこか乾いたジャズサウンド。 幻覚的でありながらも静かな世界観が、観客に“夢の中にいるような”感覚を与えます。 見る人によっては理解不能に感じるかもしれませんが、その不安定さこそがこの作品の魅力です。 現実がゆらぐように、映像も常に変化し続ける――それが“思考する映像”です。

『裸のランチ』は、単なる文学作品の映画化ではなく、 クローネンバーグが「創作」「肉体」「狂気」をひとつに結びつけた芸術的実験です。 物語を理解するというより、“体験する映画”として楽しむのが正解。 頭でなく、感覚で味わう一作です。 観終えたあと、あなたの中にも“言葉を生む虫”が棲みついているかもしれません。🪲🖋️

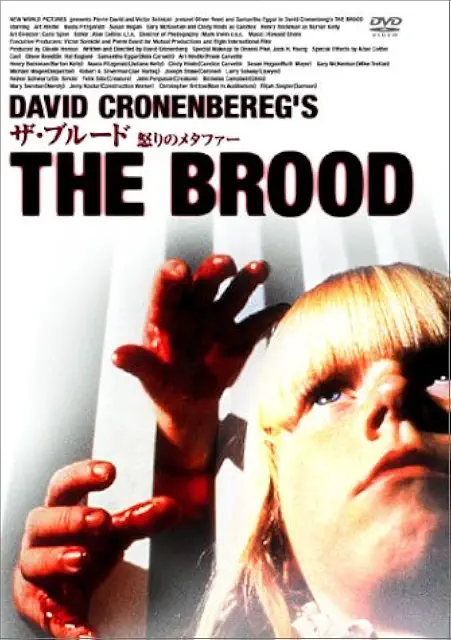

その他の作品(初期ボディホラー三部作)🧫🧍♂️

クローネンバーグのボディホラーの原点は、1970年代に製作されたこの3作品にあります。 派手な特殊効果こそ少ないものの、彼の代表的なテーマ──「身体の変化」「感染」「抑圧された感情の具現化」──がすでに完成していました。 どれも低予算ながら、後の『ザ・フライ』や『ヴィデオドローム』へと続く“人体と心の恐怖”を確立した重要作です。

精神治療を受ける女性が、怒りや悲しみといった感情そのものを“肉体化”してしまうという異色のホラー。 彼女の心の傷が具現化し、恐ろしい“子どもたち”として現れる展開は、まさにクローネンバーグ流ボディホラーの典型です。 感情=身体という発想は、その後の『ザ・フライ』や『戦慄の絆』に繋がる思想的起点とも言えます。 監督自身が当時の離婚経験を反映しており、家族と身体の崩壊というテーマが強く刻まれています。

カナダの高級マンションで、奇妙な感染が拡大していく。 体内に寄生する新種の生物が、人々の理性を奪い、暴力と欲望に支配されていく──。 クローネンバーグはこの作品で、“感染”を人間社会そのもののメタファーとして描きました。 1970年代の自由と性の解放ブームを逆手にとり、快楽が崩壊へと転じる恐怖を見事に表現しています。 小規模な作品ながら、のちの『ゾンビ』映画にも影響を与えた先駆的ホラーです。

交通事故で大怪我を負った女性が、新しい手術法で一命を取りとめるが、 その後、彼女の体に奇妙な“吸血器官”が生まれてしまう。 感染を通じて人間が次々と変異していくストーリーは、現代版ヴァンパイア映画とも言われています。 ここでもクローネンバーグは、身体を“科学の実験場”とし、 医療と倫理、欲望と破壊の境界を問う哲学的テーマを提示しました。

この3作品は、クローネンバーグが“身体を通して社会を語る”監督であることを証明した出発点です。 血や皮膚の恐怖だけでなく、そこには常に人間の理性・科学・愛の崩壊が描かれていました。 後年の洗練された作品群と比べると荒削りですが、そのぶん強烈な生命感と暴力的なエネルギーが溢れています。 まさに“原始のクローネンバーグ”。ホラー史に残る実験的傑作たちです。🧬🔥

監督の持ち味 🧬🎥

デヴィッド・クローネンバーグの映画には、一目で彼とわかる“独特の質感”があります。 それは派手な演出ではなく、むしろ静かなトーンと冷たい映像の中に潜む狂気。 彼の持ち味は、恐怖を「身体の内側」から生み出すことにあります。 人が感じる不安や欲望、進化への好奇心――それらを可視化するのが、彼の映画表現の核心です。

クローネンバーグの作品に共通するのは、常に「心と体の境界が崩れる瞬間」を描いている点です。 体の変化は、ただのホラー的要素ではなく、内面的変化の象徴。 たとえば『ザ・フライ』では科学者の傲慢が肉体の崩壊として現れ、 『戦慄の絆』では双子の精神的依存が身体的な痛みへと転化します。 彼にとって“身体”とは、感情や記憶の入れ物ではなく、人格そのものなのです。

クローネンバーグ映画の恐怖は、観客の想像に委ねられています。 カメラは冷静に、ほとんどドキュメンタリーのように変化を“観察”します。 その結果、グロテスクなシーンも単なる残酷描写ではなく、生理的リアリズムとして成立するのです。 見る者は「痛み」や「熱」を感じ取るように、体で恐怖を体験します。 この“観察する恐怖”こそ、クローネンバーグ流ホラーの真骨頂です。

彼の多くの主人公は、科学者や医師、研究者など“理性の人間”です。 しかし物語が進むにつれ、理性を超えた感情や本能に支配されていく。 つまり、クローネンバーグは「科学と人間性のせめぎ合い」を描いているのです。 科学は進歩をもたらすと同時に、倫理の崩壊も引き起こす。 そのジレンマを、冷たい実験室ではなく、人間の身体そのもので語るのが彼のスタイルです。

クローネンバーグの映像は、血や肉体の崩壊を描きながらも、不思議な美しさを持っています。 それは、腐敗や変化を「生命の循環」として捉えているからです。 彼にとって、死や変形は終わりではなく“進化の一部”。 『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』では、臓器の増殖がアートとなり、 『イグジステンズ』では、生きた機械が新たな生命の形として描かれました。 こうした価値観の転倒こそ、彼の芸術性の根源です。

彼の映像は一見すると冷たく、感情を排したように見えます。 しかし、音や光、カメラの“間”に官能が宿っています。 例えば『ヴィデオドローム』では、テレビ画面が呼吸し、 『裸のランチ』ではタイプライターが生き物のように脈動する。 この「無機物が生きているような感覚」は、観客の五感を刺激し、 いつの間にかスクリーンの向こう側に“体ごと入り込む”体験を生み出します。

クローネンバーグの映画は、恐怖映画でありながら、知的で詩的な体験です。 それは、人間の内部に潜む「変化」や「進化」への欲望を冷静に見つめる旅。 彼の持ち味は、恐怖と知性、科学と感情、破壊と美を共存させることにあります。 だからこそ、観たあとも心と体にじわじわと残り続けるのです。🧠✨

共通するテーマは? 🧬💭

デヴィッド・クローネンバーグの映画は、どれもバラバラのジャンルに見えます。 ホラー、SF、心理ドラマ、恋愛、哲学映画――。 しかしその根底には、常に「人間とは何か?」という問いが流れています。 それは、血や臓器の話ではなく、心と身体の関係を探る哲学なのです。 ここでは、彼の作品を貫く5つのテーマを整理して紹介します。🧠

クローネンバーグ作品では、心の状態がそのまま肉体に現れます。 痛みや感染、変形は、心の不安や欲望の象徴。 『ザ・フライ』の変身は科学者の傲慢、 『ザ・ブルード』の怪物たちは母親の怒り、 『戦慄の絆』では双子の依存が身体の苦痛として具現化します。 彼の映画に出てくる“怪物”とは、外にいるものではなく、 「私たちの中にある変化の種」なのです。

クローネンバーグは、科学の進歩を否定していません。 彼の描く科学者たちは、知識への情熱を持ちながらも、 その探求の中で人間としての限界に直面します。 『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』では、進化が芸術化し、 『イグジステンズ』ではテクノロジーが人間の神経に接続される。 科学は希望であり、同時に“自我を失う扉”でもあります。 その危うさを、彼は冷静に見つめています。

ほとんどのホラー映画では、「変わること」は悪として描かれます。 しかしクローネンバーグの場合、変化は同時に“進化”でもあるのです。 人体の変形や進化は、破壊ではなく“次の段階”への移行。 彼の映画は、恐怖と希望が表裏一体となった“進化の寓話”なのです。 『クライムズ・オブ・ザ・フューチャー』における新しい臓器の誕生は、 まさにその象徴であり、「人間が自らを創造し直す」行為そのものです。

クローネンバーグの主人公たちは、常に孤独です。 彼らは社会から理解されず、自分の体さえ信じられない。 その孤独こそ、彼の映画の根源的な悲しみです。 『スキャナーズ』では、他人の思考が流れ込む孤立、 『戦慄の絆』では、双子であるがゆえに“自分が誰か分からなくなる”苦悩。 彼の映画には、「自分とは何か」という哲学的な問いが常に漂っています。

クローネンバーグのホラーは、観客を驚かせるためではなく、考えさせるためにあります。 彼の映画を観たあとに残るのは、ショックよりも思索の余韻。 「これは自分にも起こりうるのでは?」というリアルな恐怖。 身体が変わる、痛みを感じない、映像が現実を侵食する――。 それらはすべて、現代社会で実際に起きつつある変化の比喩なのです。 だからこそ、彼の作品はいつまでも古びません。

デヴィッド・クローネンバーグは、単なるホラー監督ではありません。 彼は哲学者であり、生物学者であり、そして人間そのものを観察するアーティストです。 彼の作品は、時に痛々しく、時に美しく、そして常に知的です。 体の変化を通じて、私たちに「心の変化を見せてくれる」――それが、クローネンバーグ映画の真髄です。🧠✨