あなたは「音を立てたら、即死」という世界を想像したことがありますか? 『クワイエット・プレイス』シリーズは、そんな極限の設定の中で、家族の愛・希望・そして人間の強さを描いた“静寂のサスペンス”です。 ホラーが苦手な人でも惹き込まれる理由は、恐怖よりも「生きることの美しさ」が根底にあるから。 音を消したことで浮かび上がる人間ドラマが、観る者すべての感情を揺さぶります。

本記事では、シリーズ三作(2018・2021・2024)をネタバレなしで紹介&分析し、 映画やドラマを普段あまり観ない方にもわかりやすく、その魅力を丁寧に紐解いていきます。 「怖い映画」というイメージを超えて、“音のない世界”が語る感動を感じてみませんか?

音のない恐怖、そして静けさの中に宿る希望——。 これから9章にわたって、その魅力をやさしく解説していきます。🔇💫

クワイエット・プレイスシリーズとは? 🔇👀

『クワイエット・プレイス(A Quiet Place)』シリーズは、“音を立てたら終わり”という究極のルールで世界を描くサバイバル・スリラーです。 想像を絶する“静寂の恐怖”と、家族を守ろうとする人間ドラマの深さが見事に融合し、世界中で熱狂的な支持を集めました。 監督は『ザ・オフィス』でも知られる俳優ジョン・クラシンスキー。妻であり共演者のエミリー・ブラントと共に、「音のない世界でどう生きるか」という全く新しい映画体験を生み出しました。

世界は突如現れた“音”に反応する謎の生物に支配されています。彼らは視覚を持たず、音に敏感に反応し、わずかな足音や囁き声でも襲ってくる。 そのため人々は、靴を脱ぎ、砂の道を歩き、手話で会話しながら、完全な沈黙の中で生き延びようとしています。 静寂が支配する世界では、「音」=「死」。観客自身も思わず息を止めてしまうほどの緊張感が続きます。

このシリーズの真の中心は“家族”。 単なるホラーではなく、「どうすれば愛する人を守れるか」というテーマが強く描かれています。 2018年の第1作では、幼い子どもを抱えた一家が、音を立てない日常を必死に続けながら、家族の絆と犠牲の形を見せます。 観客は「怖さ」だけでなく、「親としての勇気や痛み」をリアルに感じるのです。

通常のホラー映画では、音や悲鳴、音楽によって恐怖を煽ります。 しかし本作ではその逆──音を極限まで削ぎ落とし、静寂そのものを恐怖に変えるという手法が用いられました。 無音の中で“何かが近づく”わずかな気配。遠くで鳴る小さな物音が、まるで爆音のように感じられる。 この“音の設計”こそが、クワイエット・プレイスが他の映画と一線を画す理由です。

第1作『クワイエット・プレイス』は、わずかな会話と丁寧な表情演技で描かれ、世界中の批評家から絶賛を受けました。 “静けさ”を使った演出が画期的で、アカデミー賞の音響部門にもノミネート。 低予算ながら世界興行収入3億ドルを超える大ヒットを記録し、「音を使わないホラーの金字塔」と呼ばれる存在になりました。

『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』では、舞台が家族の家を離れ、“音のない世界”の外側へと広がります。 新たな生存者たちや文明の名残が描かれ、シリーズに深みを与えました。 一方で“静寂のルール”はそのまま、観客は再び息を詰めるような体験へ。 前作以上にアクション性が増しつつも、人間の優しさと恐怖のバランスを保っています。

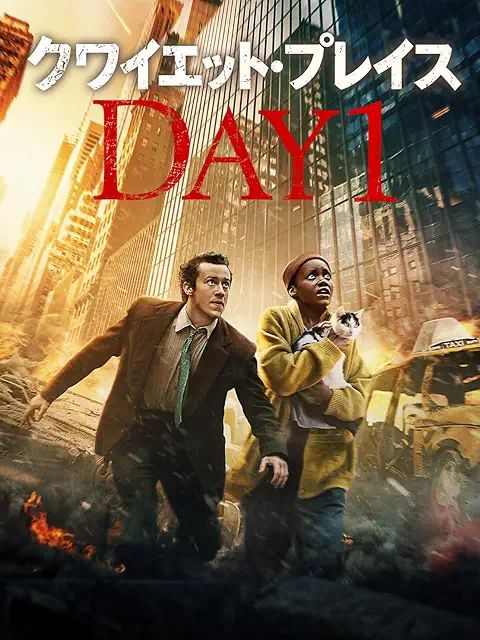

最新作『クワイエット・プレイス DAY 1』は、シリーズ初の“前日譚(ぜんじつたん)”。 あの静寂の世界がどのように始まったのか──侵略が起きた“最初の日”を描きます。 舞台は大都市・ニューヨーク。誰も「音を立てることの恐怖」を知らない状況で、混乱と絶望がリアルに迫ります。 監督はマイケル・サルノスキ(『PIG』)。主演はルピタ・ニョンゴで、繊細な演技が話題を呼びました。

こうして3作を通して見ると、「音のない世界で人がどう生き、どう愛するか」というテーマが一貫しています。 ホラーでありながら“家族の物語”であり、“人間の希望”を描く作品でもある。 だからこそ、『クワイエット・プレイス』シリーズは映画初心者にもおすすめできる、静かで深い感動を持つサスペンスなのです。✨🎬

シリーズの醍醐味 🎧

『クワイエット・プレイス』シリーズの最大の魅力は、単なるホラーではなく、「静けさで恐怖を語る」というまったく新しい映画体験を提供している点です。 ほとんどのホラー映画が「大きな音」や「驚かせる演出」で恐怖を作る中、本作はその逆。“音がないこと”そのものを恐怖に変えたのです。 これは映画史上でも非常に珍しい挑戦であり、観客が“自分の呼吸の音すら気になる”ほどの緊張感を生み出しました。

このシリーズの世界では、「音」は命取りです。 そのため登場人物たちは靴を履かず、足元には砂を敷き、ドアのきしみすら避けて暮らしています。 その“静けさ”が、逆に観客の五感を研ぎ澄ませます。 わずかな風の音、床板のきしみ、遠くの物音…どんな小さな音でも物語を左右する。 観客は自然と息を止め、心拍数を感じるほどの没入感を体験します。

通常、映画は「見るもの」ですが、『クワイエット・プレイス』は“聞く映画”です。 音が限られている分、ちょっとした物音が物語のヒントになったり、感情の起伏を伝えたりします。 特に、耳の不自由な娘リーガンの存在は象徴的で、彼女の“聞こえない世界”が映画全体の構造と重なります。 静寂と音の関係を通して、観客も“聞こえないことの意味”を考えさせられるのです。

🔎 豆知識: 作中で使われる手話(ASL)は、実際の手話指導者が監修しており、リアリティの高さが感動を呼びました。

多くのホラー映画は「怖い=終わり」ですが、本シリーズは違います。 恐怖の中で描かれるのは、家族の絆・愛・犠牲といった普遍的なテーマ。 単に生き延びるだけではなく、互いを守るために何を失い、何を得るか。 だからこそ観た後に、恐怖よりも温かさが残るのです。 この感情の二面性が、シリーズの“深さ”を作っています。

監督ジョン・クラシンスキーは、俳優出身ならではの“演技と間”を重視。 音を使わずに感情を伝えるため、照明・カメラワーク・音響設計の全てに工夫が凝らされています。 特に「環境音」と「沈黙の使い方」は高く評価され、映画学校でも教材として研究されるほど。 シリーズは単なるホラーではなく、映画表現の実験場としても価値があります。

興味深いのは、シリーズを通して“音”が家族愛の象徴にもなっていることです。 ある瞬間、音を出すことが「命がけの行動」になり、それが愛や勇気の証として描かれます。 “音”が恐怖でありながら、同時に“希望の合図”にもなる── この二重構造が、観る者の心を揺さぶります。 映画が進むほど、「音とは何か?」を深く考えさせられるでしょう。

舞台はほぼ一軒家や廃墟など限られた場所。派手な爆発や戦闘はありません。 それでも観客を惹きつけるのは、“音を出せない”という緊張の中で生きる人間ドラマ。 たった数人の登場人物、わずかな音。それだけで、世界の広がりや絶望、そして希望を感じさせる。 この“静かなスケールの大きさ”こそが、クワイエット・プレイスの真骨頂です。

つまりこのシリーズの醍醐味は、恐怖の中にある人間の温もりと強さを描くこと。 “静けさ”がもたらす極限の緊張感、そして“音を出す勇気”が生む感動。 観るたびに違う発見があり、ただ怖いだけで終わらない―― 『クワイエット・プレイス』は、ホラーを超えた「静寂のドラマ」なのです。🌙🔔

3作を楽しむための予備知識 🧭

このシリーズは「音=命取り」という超シンプルな約束事で動きます。ちいさな物音でも危険を呼ぶため、登場人物は 靴を脱ぐ・砂の道を歩く・手話で会話する・きしむ床や扉を避けるなど細心の注意を払います。 ルールが分かっていると、画面の細部(足運び・手の角度・置き方)まで意味を感じられ、緊張感が一段深くなります。

- ✔ 物を置く音・踏む音・擦れる音に注目

- ✔ 手話・表情・視線など、言葉以外の合図を拾う

- ✔ 静寂⇄音の切り替えは“物語の合図”だと意識

豆知識:静けさそのものが“演出”。沈黙が長い=安全とは限らない点がスリルの源です。

本シリーズは“誰かを守る”動機が強い人たちの物語です。人物の背景をあれこれ覚えなくても大丈夫。 観ながら次の3点だけ意識すれば、関係性が自然と入ってきます。

- ✔ 守りたい相手は誰か?(家族・仲間・自分)

- ✔ 守るための選択は何か?(沈黙・移動・分断)

- ✔ その選択の代償は?(危険・孤立・犠牲)

セリフが少ないぶん、生活音・環境音・間(ま)が物語を運びます。ヘッドホン視聴なら細かい気配が拾え、 スピーカー視聴なら空間の広がりが感じやすいです。どちらでも良いので、通知オフ・暗めの部屋・音量は小さすぎないを意識すると没入感が上がります。

ポイント:静寂が長く続いたあとに来る“ちいさな音”は、次の展開のサインになりがち。

雰囲気で分かりますが、知っておくと拾える情報が増える要素を簡単に。

- ✔ 砂の道:足音を消すための導線。敷き方や途切れ方は意味を持ちます。

- ✔ 照明・色:遠くへの合図や“状況の変化”のサインに使われます。

- ✔ ラジオ・機器:音を出す/出さない判断が常に問われます。

- ✔ 手話:言葉以上の“関係性”が滲む会話。表情とセットで読むのがコツ。

初回は公開順(2018→2021→2024)がおすすめ。映画としての驚きや演出の進化を“観客側も”追体験できます。 2周目は時系列順(DAY 1→2018→2021)で世界の因果を整理すると、新しい発見が増えます。

- ✔ 初見:公開順で緊張の設計をそのまま味わう

- ✔ 2周目:時系列順で伏線の意味がクリアに

作品の特性上、環境ノイズが少ないほど楽しめます。エアコンの風量・PCファン・スマホ通知など、 いつもの生活音が意外と気になります。ブランケット・間接照明・ワンタップでミュートできるリモコン配置も地味に効きます。

- ✔ 通知OFF・家電の動作音を減らす

- ✔ 明かりは間接的に(画面の黒をつぶさない)

- ✔ 視聴中は菓子袋よりフタ付きボトルが静かで◎

ホラー耐性が低い人は、“音の正体”を確認できる序盤で一時停止し、深呼吸→再開のリズムを作ると安心です。 いちばん怖いのは“未知”そのもの。画面の情報を言語化(今は安全/危険)するだけでも緊張は和らぎます。 同時に、人物の選択理由に意識を移すと、恐怖よりドラマが前に出てきます。

合言葉:「今、誰が、誰を、どう守ろうとしている?」— これを追うだけで物語が整理されます。

ネタバレなしで自分なりに余韻を深められる振り返りです。メモにどうぞ。

- ✔ 最小の音が最大の意味を持った場面はどこ?

- ✔ 誰の合図や視線が物語を前へ動かした?

- ✔ “守るための沈黙”と“伝えるための音”の境目は?

- ✔ 次に観るとき、どの小道具・環境音を重点的に聴きたい?

まとめ:ルールは単純、表現は繊細。静寂を聴く姿勢と、守る理由を想像する心があれば、 『クワイエット・プレイス』は怖さだけでなく、温度のある人間ドラマとして立ち上がります。次章からは各作品を、 この“予備知識フィルター”を通して味わっていきましょう。🌙🔔

『クワイエット・プレイス』(2018年)🔇🎬

シリーズの原点であり、すべての恐怖と感動の始まりとなったのが、2018年公開の『クワイエット・プレイス』です。 「音を立てたら即死」というルールだけで構築された世界観は、観客に圧倒的な緊張と没入をもたらしました。 たった90分ほどの上映時間の中で、セリフが極端に少なく、にもかかわらず登場人物の心情が鮮明に伝わる── この“静寂の脚本”こそが本作の革新でした。

舞台はアメリカの田舎町。世界は“音”に反応して襲ってくる怪物によって崩壊し、生き残った一家は人里離れた農場で静かに暮らしています。 父(クラシンスキー)と母(ブラント)、そして3人の子どもたち。 彼らは床に砂を敷き、食器を布で包み、手話で会話する──あらゆる生活が“音を出さない”ための工夫に支えられています。 しかし日常の中には常に危険が潜み、「沈黙の中でどう愛を伝えるか」が物語の軸となります。

💡言葉を交わさずに“家族の絆”を描ききったことが、多くの批評家に「ホラーを超えた家族映画」と評されました。

本作の音響設計は、まさに芸術的。 劇中のほとんどが静寂で構成され、時おり響く物音が心臓を突き刺すような恐怖を生みます。 たとえば、床板のわずかなきしみ、瓶が転がる音、遠くの雷鳴──それらがすべて死と隣り合わせのサインとなる。 逆に、音楽が流れるシーンはほとんどなく、静けさが極限まで張り詰めるほど、観客は自分の鼓動を“聴く映画”へと引き込まれていきます。

脚本は、わずかな台詞の中に膨大な情報を織り込み、音が消えた世界で人がどう生きるかを徹底的に掘り下げています。 特筆すべきは、登場人物が発する行動や表情のすべてが意味を持つ点。 一つの仕草、一瞬の判断が家族の命を左右し、観客も無意識にそのリズムを共有します。 「音のない世界でどう伝えるか」というテーマは、単にサバイバルではなく、人間のコミュニケーションそのものへの問いかけです。

俳優としての経験を持つクラシンスキー監督は、視線・呼吸・間(ま)を中心にした演出を徹底。 エミリー・ブラントの繊細な演技は、母親の恐怖と勇気を同時に表現し、無音の中で観客の心を掴みます。 セリフに頼らず、表情と身体だけで語るシーンは、まるで舞台劇のよう。 特に後半の“ある出産シーン”は、音を出せない状況での極限の演出として映画史に残る名場面です。

製作費わずか1700万ドルに対し、世界興行収入は3億4000万ドルを突破。 その成功は「低予算でもアイデア次第で世界を驚かせる」映画の象徴となりました。 各国の映画学校でも教材として扱われ、“静寂の使い方”が映画技術の教科書に。 以後、「静けさを恐怖に変える映画」という新たなジャンルを確立し、後の作品にも大きな影響を与えました。

まとめると、第1作『クワイエット・プレイス』は、“沈黙の中で叫ぶ家族愛”を描いたサスペンスの金字塔。 怖さよりも切なさと温かさが残る作品であり、「音のない世界で何を伝えるか?」という問いを観る者に投げかけます。 映画初心者でも理解しやすく、ホラーが苦手な人にもおすすめできる、静けさが美しい映画です。🎞️✨

『クワイエット・プレイス 破られた沈黙』(2021年)🌌🔊

『クワイエット・プレイス 破られた沈黙(A Quiet Place Part II)』は、前作の直後から物語が再開します。 世界は依然として“音に反応する脅威”に支配され、人々は沈黙を保ちながら生き延びています。 今作では舞台がより広がり、家族の小さな世界から、“沈黙が支配する世界そのもの”へとスケールアップ。 それでも根底にあるのは、「恐怖の中で信じ合う心」というテーマです。

前作での悲劇を経て、家族は安全な場所を求めて旅に出ます。 森を抜け、荒廃した町を歩き、音を立てずに進む緊張の連続。 世界の崩壊から時間が経過しているため、“静けさの中に潜む廃墟のリアリティ”がより鮮明に描かれています。 観客は、「外の世界がどう変わったのか」「他の生存者はどうしているのか」という新たな興味と不安に引き込まれます。

💡オープニングでは“最初の襲撃の日”の回想シーンが登場し、世界が沈黙に覆われた瞬間を目撃できます。

旅の途中で出会うのが、エメット(キリアン・マーフィ)という男性。 かつての知人でありながら、心を閉ざして生きている彼は、この世界の残酷さと孤独を体現しています。 しかし彼との出会いが、“助け合いか、見捨てるか”というシリーズ共通のテーマを再び浮かび上がらせます。 新しい人間関係を通して、「信じることのリスクと勇気」が強く描かれるのです。

前作で重要だった“ある音”が、今作では物語を動かす鍵になります。 “沈黙を破ること=恐怖”だった世界で、「音が希望を届ける手段」として再び登場するのが印象的。 つまり『破られた沈黙』というタイトルは、「音を取り戻す勇気」を意味しているとも言えます。 ただしその過程で多くの犠牲と覚悟が伴い、シリーズならではの緊迫感と感動を倍増させています。

監督クラシンスキーは、前作よりもカメラの動きを大胆にし、“一人称的な緊張感”を高めました。 特に長回しで撮られる逃走シーンや、複数の視点が同時進行するカットは圧巻。 「静」と「動」、「音」と「無音」のバランスがさらに洗練され、観客はまるでその場にいるかのような没入体験を得ます。 また、少女リーガンの成長した姿が描かれ、“恐怖の中でも希望を託す世代交代”という感動的な側面も強調されています。

世界が広がったことで描かれるのは、希望と同時に人間の醜さでもあります。 音を恐れるあまり、他人を排除し、自分たちだけが生き残ろうとする人々。 その一方で、危険を承知で誰かを助けようとする人々もいる。 この対比が、「恐怖の中でも人間らしさを保てるか」というシリーズの問いをさらに深めています。 物語はホラーの枠を超え、人間ドラマと倫理の物語へと進化していきます。

総じて『破られた沈黙』は、前作の“静寂の恐怖”を受け継ぎながら、「音が希望になる」という新たな感情を提示した続編です。 スケールが拡大しても焦点は人間の心にあり、「守る」「信じる」「託す」というキーワードが貫かれています。 沈黙を破る行為は恐怖ではなく、未来への一歩。 それこそがこの作品のメッセージであり、静寂の中に潜む“人間の強さ”を再確認させてくれる傑作です。🎞️✨

『クワイエット・プレイス DAY 1』(2024年)🌆🔊

『クワイエット・プレイス DAY 1』は、シリーズ初のスピンオフ兼前日譚として制作された作品です。 タイトルの通り、“沈黙の世界が始まったその日”を描くことで、シリーズ全体の謎に迫ります。 舞台はこれまでの田舎町ではなく、大都市・ニューヨーク。 喧騒の街が一瞬にして沈黙に包まれる瞬間を、観客は“地獄の初日”として体験します。

これまでの作品とは正反対に、ニューヨークは音の洪水に満ちた街。 クラクション、電車の轟音、人々の話し声──沈黙とは無縁の場所です。 そんな街で突如現れる“音に反応する何か”。 逃げ惑う群衆、崩壊するビル群、そして次第に訪れる不気味な静寂。 これまで語られなかった「恐怖の起点」が、リアルで圧倒的なスケールで描かれます。

🎬 これまでの「静けさに慣れた世界」ではなく、「静けさを知らない世界」が沈黙に変わる瞬間の恐怖が本作の醍醐味です。

主人公は、末期がんを抱えた女性サミラ(ルピタ・ニョンゴ)。 彼女はニューヨークで療養中に、この未曾有の災厄に巻き込まれます。 逃げ場のない都市で、「最後の時間をどう生きるか」という彼女の選択が物語の中心。 サミラは、命の終わりを前にしても“誰かを助ける”ことを選ぶ強さを見せ、観客の心を深く揺さぶります。 彼女の静けさは恐怖ではなく、決意の象徴なのです。

本作で印象的なのが、サミラと一緒に行動する猫のフロイド。 猫は人間より敏感に音を感じ取り、恐怖と安らぎの両方を伝える存在として描かれます。 無垢な命と人間の恐怖が交差するシーンは、ホラーでありながら詩的な優しさを感じさせます。 “沈黙の中でも生き物は互いを感じ取れる”というテーマが、シリーズに新たな光を差し込みます。

地上が崩壊した後、物語の舞台は地下鉄へ。 真っ暗なトンネル、こだまする一歩の音、落ちる瓦礫──そのすべてが命取りになります。 しかし、この極限の空間でこそ、人々が協力し合う瞬間が生まれる。 サミラと出会う青年エリック(ジョセフ・クイン)との関係は、“希望と恐怖が同居する”シリーズらしい人間ドラマとして展開します。

監督マイケル・サルノスキは、映画『PIG/ピッグ』で静かな感情表現を得意とした人物。 彼が手がけたDAY 1は、従来のホラーの恐怖演出に加え、人の孤独や優しさを詩的に描く点が特徴です。 “音を立ててはいけない”世界の原点を描きながらも、恐怖よりも“心の音”に焦点を当てたことで、シリーズに深い余韻を残しました。

DAY 1は、家族愛や希望の物語だった前作と違い、「一人の人間が世界の終わりに何を感じるか」に焦点を当てています。 怖さの質も変化し、ドキッとするホラー演出よりも、「静けさの中で生まれる絶望と希望」が中心。 そのためホラーが苦手な人でも、人間ドラマとして楽しめる作品になっています。 観終わったあとには、「生きるとは何か」「沈黙とは何を意味するか」という深い問いが静かに残ります。

総じて『クワイエット・プレイス DAY 1』は、シリーズの“始まり”と“再解釈”を同時に描く挑戦的なスピンオフ。 音を失った世界の幕開けを通して、人間の脆さと優しさを静かに映し出す傑作です。 そして、この物語はまだ終わりではありません──沈黙の中に、新たな希望の足音が響き始めています。🎞️🌙

それぞれの作品の繋がりや時系列 🧭🔗

『クワイエット・プレイス』三作は、同じ世界観の中で「始まり」「家族のサバイバル」「世界の広がり」をそれぞれ担当しています。 物語の芯はどれも同じ──音を立てずに生きること、そして誰かを守ること。ただし、描く“時間”と“視点”が異なるため、並べると意味がはっきり見えてきます。

時系列順で観ると「なぜ世界が静かになったか → どう生き延びたか → どう広がったか」をスムーズに理解できます。

作品ごとの演出の発明と進化を観客側も追体験できます。第一作の衝撃→続編での拡張→前日譚での再解釈という流れは、シリーズが何を大切にしているかを自然に学べる順番。 初見は公開順がおすすめ。

世界の因果関係を一気に理解できます。DAY 1 で“ルールの成立”を押さえてから本編へ進むと、家族の細かい所作や小道具の意味がさらに深く刺さります。 2周目は時系列順が快感。

- ルールの伝播:DAY 1 の混乱が、のちの“沈黙の生活術”に接続。砂の道、手話、合図の工夫は世界共通のサバイバル知。

- 視点のスイッチ:DAY 1 は都市の一般市民、本編は家族、続編は家族+他者。視点が広がるほど、希望の伝え方も変化。

- 音の役割:はじめは恐怖を呼ぶ音、本編で音を避ける知恵、続編で音が希望を運ぶ手段へと再定義。

- 心の継承:家族の“守る意志”は、続編で託す力に変化。静寂の中での勇気が次世代に受け継がれる。

- 恐怖の体験を最大化したい:公開順で一気見。緊張の設計がもっとも強く響きます。

- 設定・世界観を掘り下げたい:時系列順で丁寧に。小道具・環境音の意味がクリアに。

- 家族ドラマを濃く味わいたい:2018→2021だけでも成立。その後にDAY 1で起点を確認。

どの順でも楽しめますが、“音の意味がどう変化するか”を軸に追うと、シリーズ全体が一本の長編のように感じられます。

まとめ:三作は同じルールを別の角度から照らし、「恐怖→工夫→共有」という段階で世界を広げてきました。 あなたの視聴目的に合った順番で、沈黙のはじまり・暮らし・未来をつないで体験してみてください。🌙🔔

シリーズ全体で共通しているテーマ 💞🎧

『クワイエット・プレイス』シリーズを貫くのは、「音のない世界で、どう人を愛し、どう希望を伝えるか」という普遍的なテーマです。 ホラーという枠を超え、沈黙の中に人間の“強さと優しさ”を描いている点が、このシリーズ最大の魅力。 3作を通して見えてくるメッセージを、ここで整理してみましょう。

シリーズでは常に“音は命取り”というルールが存在します。 しかし同時に、音は希望や救いを運ぶものとしても描かれます。 第一作では恐怖の象徴だった音が、続編では希望を伝える手段に変わる── この変化が象徴するのは、「恐怖を受け入れることで人は成長できる」というメッセージです。 静けさと音の対立は、人間の心の内側の葛藤そのものでもあります。

シリーズ全体の中心にあるのは、「家族がどう支え合うか」というテーマ。 音を立てない世界では、愛情表現さえも制限される。 それでも人は、抱きしめる・見つめる・犠牲を払うという行動で想いを伝えます。 第1作では親の愛、第2作では信頼と継承、そしてDAY 1では他者への共感。 沈黙の中での“愛の多様な形”が、恐怖を超える温かさを生み出します。

「自分が生きるために、他人を見捨てるのか?」──この問いが各作品で繰り返されます。 極限の状況でこそ、人間の本性が問われる。 生きるための沈黙と、人を助けるための勇気。 そのどちらもが正しく、どちらも重い選択です。 このテーマがあるからこそ、『クワイエット・プレイス』は“モンスター映画”ではなく、“人間の映画”として心に残るのです。

シリーズを見渡すと、恐怖と希望は常に同じ画面に存在しています。 無音の夜の中に灯る小さな光、誰かの呼吸、遠くで鳴る音。 それらは恐怖を呼び起こすと同時に、「まだ人は生きている」という証でもあります。 この“恐怖と希望の共存”が、観る者に深い余韻を与えます。 音が消えた世界でさえ、希望は消えない──その事実が、このシリーズの核心です。

セリフが少ない中でも、手話・表情・光で感情を伝える演出は映画表現の進化形。 監督ジョン・クラシンスキーが打ち出した“沈黙を言葉にする演技”は、以降の映画に多大な影響を与えました。 DAY 1では新監督によってこの文法がより詩的に磨かれ、「音がないからこそ語れる物語」という新境地に到達しています。

言葉がなくても通じ合う、音がなくても感じ合う── それは国や文化を超えた“人類共通の感情”です。 クワイエット・プレイスが世界中で成功した理由は、恐怖ではなく普遍的な“共感”を描いたから。 静寂の中に流れる“思いやりの温度”が、観客を包み込みます。

沈黙は、無力ではなく選択された強さとして描かれます。 叫びたくても叫ばない、泣きたくても堪える。 それは諦めではなく、守るための覚悟。 この静かな強さが、すべての作品に共通する人間賛歌の核心です。 “音を立てない”という行為が、恐怖を超えた尊厳の表現になっているのです。

まとめると、『クワイエット・プレイス』シリーズが伝えるのは、 「沈黙の中でも愛は響く」ということ。 音が消えた世界であっても、人の心は決して静まらない。 それこそが、このシリーズがホラーを超えて長く語り継がれる理由なのです。🌙💬

続編はある?噂と今後の展開 🔮🎬

『クワイエット・プレイス DAY 1』で前日譚が描かれたことで、シリーズはひとつの円を描きました。 しかし物語はまだ終わっていません。 2025年現在、『クワイエット・プレイス Part III(仮題)』の制作が進行中と報じられています。 監督・脚本はシリーズ生みの親ジョン・クラシンスキーが続投予定で、物語は再び「家族の物語」に焦点を当てると噂されています。

公開時期は現時点で未定ですが、2026〜2027年ごろの公開が有力視されています。 舞台は再びアメリカの地方部に戻り、前作で旅立った家族の“その後”が描かれる見込み。 音をめぐる新しいルールや脅威の進化も示唆されており、シリーズの集大成となる可能性が高いと見られます。 一方で、DAY 1の成功を受け、別の地域・別の人物を描くスピンオフ計画も進行中です。

🎬 監督クラシンスキーは「この世界にはまだ語るべき静寂がある」とコメント。シリーズ拡張に意欲を示しています。

『DAY 1』の成功によって、パラマウント・ピクチャーズは「A Quiet Place Universe」の構築を公式に検討中。 これは、異なる場所・異なる人々が同時に体験した“沈黙の世界”を描く構想で、 「同じ日、別の街では何が起きていたか?」という新しい切り口が予定されています。 ニューヨーク以外の都市、あるいは他国を舞台にした物語も検討されており、世界規模での展開が期待されています。

映画の人気を受けて、スピンオフ・コミックやゲーム化のプロジェクトも動き始めています。 コミック版では“音を失った世界で生きる別の生存者”が主人公となり、DAY 1では描かれなかった側面が掘り下げられる予定。 また、インディー系スタジオによる没入型サウンド・アドベンチャーゲームの企画も進行しており、 プレイヤー自身が“音を立ててはいけない”緊張感を体験できる仕組みが構想されています。

ネット上では、Part IIIでは「音を克服する技術」や、「脅威の正体」に迫る展開があるのではと推測されています。 しかし、監督本人は「答えを出すことより、人がどう生きるかを描きたい」とコメントしており、 本作もまた“沈黙の中での人間性”に焦点を当てる可能性が高いです。 また、DAY 1に登場したキャラクターが次回作に再登場するという噂もあり、シリーズ世界がより密に結びつく期待も高まっています。

『クワイエット・プレイス』は、常に「すべてを説明しない」作風を貫いてきました。 だからこそ、ファンは沈黙の裏に隠されたメッセージを想像する楽しみを持てます。 次回作でも、おそらく完全な“解答”は提示されないでしょう。 しかしその沈黙こそが、このシリーズの魅力。観客が考える余地が、作品を永く生かしていくのです。

シリーズは単なるホラーではなく、人間と静寂の関係を描く“音の寓話”として進化を続けています。 『DAY 1』で始まりの意味を描き、『Part III』で終わりと再生を描くことで、静寂の物語が円を描く可能性も。 クワイエット・プレイスの世界は、これからも静かに広がり続けるでしょう。 恐怖のその先にある“人間の優しさ”を、次の沈黙の中でまた見つけてください。🌙🎧

こうして『クワイエット・プレイス』三部作は一区切りを迎えつつも、 新しい沈黙の物語が待っている。 音が消えた世界に、次はどんな“声なき叫び”が響くのか──。 シリーズの未来は、まだ静かに、しかし確実に続いています。✨🔔