2025年に公開された映画『8番出口』は、ゲーム原作の実写化という枠を超え、 日本映画に新しい“体験型サスペンス”の形を提示した作品です。 一見するとシンプルな「ループ脱出劇」ですが、その中には観察・選択・赦しという深いテーマが潜んでいます。 観客自身が“異変探し”に参加するような構成が注目を集め、SNSでは公開直後から考察合戦が巻き起こりました。🎬💭

この記事では、そんな『8番出口』をネタバレありで徹底解説します。 単なるホラーやミステリーとしてではなく、「人生の迷路」を映す寓話として読み解くことで、 本作の本当の魅力が見えてくるはずです。 ゲームを知らない人でも楽しめるように、ストーリーの流れや演出の意図をわかりやすく整理して紹介していきます。👀✨

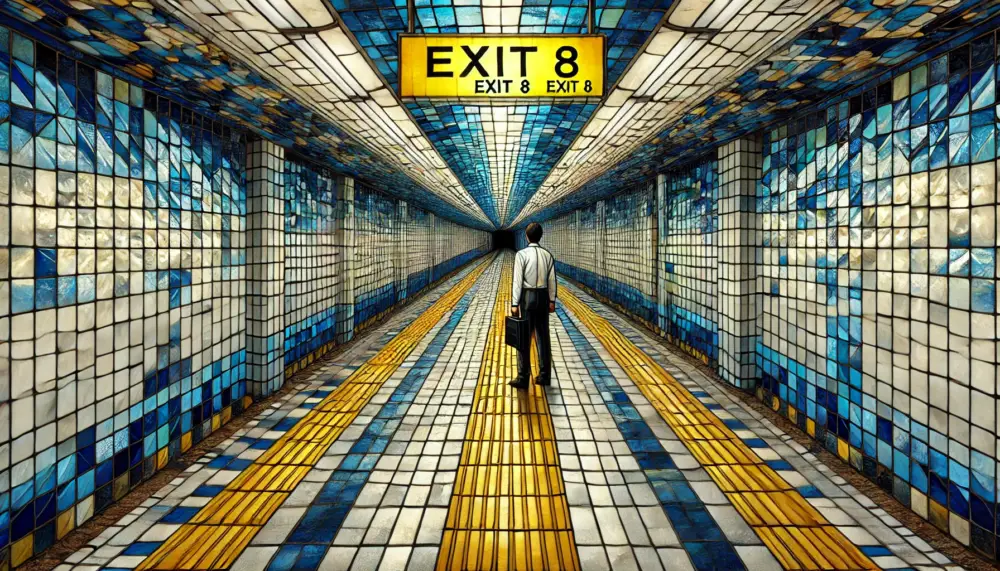

白い地下通路を何度も歩く男。少しずつ変わっていく世界。 そして「異変を見つけたら戻れ」という謎のルール。 この不気味で美しいサイクルの中に、私たちは“気づき”という名の恐怖を体験します。 あなたは8番出口を見つけられるだろうか?――それが、この映画が投げかける問いなのです。🌀🚪

『8番出口』とは? 🚇🌀

『8番出口』は、2023年にSNSを中心に話題を呼んだインディーゲーム『The Exit 8』を原作とした実写映画です。 舞台は終電を逃した男がたどり着く、白く無機質な地下通路。「異変を見つけたら戻れ」「異変がなければ進め」という奇妙なルールに従いながら、 同じ通路を何度もループするという不思議な世界観が描かれます。観客も主人公と同じように「何が異変なのか」を探しながら鑑賞する体験型のサスペンスです。

主人公の「男」は仕事帰りに立ち寄った地下駅で、ふと気づくと同じ通路を何度も歩いていました。 一歩進むたびに、どこかが少しだけ違う。ポスターの位置、人の仕草、照明の色。 しかし、その「違和感(=異変)」に気づけなければ、男は“0番出口”へ落とされ、最初からやり直しになります。 これは単なるホラーではなく、人間が日常の中で見過ごす「小さな異変」に目を向ける物語でもあります。

映画の舞台となる白い地下通路は、現実と非現実の境界を象徴しています。出口へ向かうたびに現れる小さな異変は、 主人公が抱える「罪」「後悔」「決断の迷い」を反映しているとも解釈できます。 この通路は単なる空間ではなく、彼の心の中に広がる“閉じた世界”。 そして8番出口は「赦し」や「再生」を意味する可能性があると、多くの観客が考察しています。

“出口を探す”という行為自体が、人生の迷路を歩く人間の象徴になっており、 この映画を「心理サスペンス」や「現代の寓話」と捉える声もあります。

ゲーム版『The Exit 8』はプレイヤーが一人称視点で「異変探し」を行うシンプルな構成でしたが、 映画版ではそこに物語性と人間ドラマが追加されています。 主人公の過去や家族との関係が断片的に示されることで、単なるループ脱出劇ではなく “後悔からの解放”という感情的テーマに発展。 見た目は無機質な空間でも、内面はきわめて感情的に構築されています。

音響と照明が非常に緻密に設計されており、観客の聴覚と視覚を同時に揺さぶります。 例えば、照明が少しだけ明るすぎる、足音がわずかに遅れて響く――そうした “異変を肌で感じる”演出が続くことで、観客自身もループの中に閉じ込められたような錯覚を覚えます。 CGを多用せず、カメラワークと音設計で緊張感を作る手法は、近年の邦画でも稀有な完成度です。

なぜ「8番」なのか。作中で直接説明されることはありませんが、“8”は横にすると∞(無限)を意味し、 終わりのないループと、そこからの解放を同時に象徴していると考えられます。 主人公が“何度でもやり直す”という構造は、人間の過去への後悔や選択のやり直しの暗喩とも言えるでしょう。 最後の“出口”を出られたかどうか――その解釈は観客一人ひとりに委ねられています。

まとめると、『8番出口』は“異変探し”というシンプルなルールに哲学的な深みを持たせたサスペンス映画です。 一見ホラーのようでありながら、実際には「観察力」「決断」「再生」をテーマにした精神的ドラマでもあります。 そのため、ジャンプスケア的な驚きよりも、静かな不安と余韻が心に残るタイプの作品です。👀💭

全体的な評価まとめ 🌕✨

『8番出口』は、“観察するホラー”とも呼ばれる異色のサスペンス作品です。 物理的な恐怖よりも「気づき」によって不安を生むタイプの映画で、近年の邦画には珍しい試みが高く評価されました。 しかし一方で、抽象的な構成ゆえに解釈が分かれ、「難解すぎる」「説明が足りない」と感じる人も少なくありません。

最も多く挙げられるのは、緊張感のある“観察体験”の新しさです。 同じ通路を繰り返すシーンが続くにもかかわらず、観客は「今回はどこが違う?」と無意識に探し続ける── まるで推理ゲームをプレイしているような没入感があると評判です。 また、二宮和也の静かな演技が“異変を見抜く目”に説得力を与えており、観客を彼と同じ視点に引き込みます。

💡特に中盤、「ポスターの女性が少しだけ笑っている」「電車の音が逆再生になる」といった微細な違和感の演出は、 SNS上でも「鳥肌が立った」と話題に。静けさの中に潜む恐怖が際立っています。

一方で、「抽象的すぎる」「ラストの意味がつかめない」という声も。 特に終盤、通路の外に出たように見えるラストシーンが現実なのか幻覚なのかが明示されないため、 “スッキリしない終わり方”と感じる人もいます。 これは監督の意図的な演出ですが、一般的なサスペンス映画の“解決”を期待していた観客には戸惑いが残ったようです。

美術と照明のクオリティは非常に高く、白とグレーだけで構成された世界が、 まるで無音の夢の中に迷い込んだような雰囲気を生み出しています。 また、音響設計が秀逸で、観客の背後や天井方向から微かな物音が聞こえるような立体的な演出が施されています。 「異変を耳で感じる」という新しい感覚を味わえる点が、本作の最大の特徴の一つです。

国内のレビューサイトでは平均評価が3.4〜3.8点/5点満点とやや高め。 批評家からは「原作ゲームの空気感を壊さず拡張した」「メタ的な視点が面白い」と高評価が多く見られます。 一方、エンタメ寄りの観客層からは「テンポが遅い」「何度も同じ場所を歩くのが退屈」という意見もありました。 つまり、“体験型ホラーを楽しめる人”には強く刺さるが、刺激を求める人には物足りないタイプの映画です。

表面上は“異変探しゲーム”ですが、実際は「人生の選択」「後悔」「赦し」を描いた心理劇でもあります。 同じ場所を何度も歩き、少しずつ“正しい行動”を見つけていく―― それは、間違いを繰り返しながら成長していく人間の姿そのもの。 ラストに映る微かな朝の光は、出口=再生の象徴として受け取る人が多いです。 つまり『8番出口』とは、“過去から抜け出せない人々の物語”なのです。

全体として、『8番出口』は日本映画の中でも珍しい「体験型の心理ホラー」として完成度が高く、 観客に“観察する緊張感”を味わわせる点で革新的です。 物語のテンポや抽象的な結末に好みが分かれるものの、演出・映像・音響の3要素が極めて精密に連動しており、 その一体感はまるでアートインスタレーションのよう。 一度きりではなく、二度目の鑑賞で意味が変わる映画です。

🧩結論: ・謎解きよりも“感じる恐怖”を楽しみたい人には◎ ・明快な答えを求めるタイプの観客には△ ・静かなホラーや心理劇が好きな人にはおすすめです。

こうして見ると、『8番出口』は単なるホラーではなく、「観察・思考・解釈」を観客に委ねる知的エンタメといえます。 そのため、観るたびに新しい発見があり、SNSや考察コミュニティで語られることで価値が深まる作品です。 次章では、そんな“高評価を支える口コミ・感想”を詳しく紹介します。👀📢

肯定的な口コミ・評価 😊

『8番出口』が支持を集めた理由は、“観察する快感”と“静かな恐怖の設計”にあります。

目立つ悲鳴やジャンプスケアに頼らず、「どこが少しヘン?」を探させる仕組みが観客の集中力を呼び起こし、鑑賞後の余韻を長く残します。ここでは、実際の視聴者が高く評価したポイントを、初心者にも伝わる言葉で整理しました。🔍👀

同じ通路を繰り返し歩く構造でも退屈にならないのは、観客自身がゲームのプレイヤーのように参加している感覚があるから。ポスターの細微な違い、反射するガラスの角度、遠くの足音など、「今回は何が違う?」と常時スキャンする楽しさが口コミで多く語られています。

主人公の感情を大げさに見せない抑制のきいた演技が、空間の不穏さを引き立てます。台詞よりも視線や呼吸、歩幅の変化で“気づき”を表現するため、観客は自然と主人公の視点に同調。「派手さはないのにずっと緊張が続く」という声が多いのも納得です。

小さな物音や反響のズレ、距離感の曖昧さを緻密に設計。聞き間違いかもしれない“異変”が積もり、画面に何も起きていない瞬間ほど怖い。ヘッドホン視聴や劇場の多ch環境で評価が跳ね上がるのも特徴です。

白とグレーを基調にした“虚ろな通路”の造形が高評価。照明色のごく微細な変化、床材や壁面の質感の違いが“異変探し”のヒントになりつつ、単なるトリックではなく世界観の説得力を強めています。「何もない場所がいちばん怖い」を体現。

何度も同じ場所に戻される構図が、後悔や躊躇の反復を示す寓話として受け取られ、「ただの脱出劇ではない」との共感が広がりました。出口=赦し/再生と読み解ける余白も好評です。

異変→無音→微細な変化、という呼吸のリズムが心地よく、じわじわ不安が膨らむ作り。短い尺でも“待つ楽しさ”が成立している点が評価されました。

1度目は“異変探し”、2度目は人物の視線・足取り・貼り紙の文言など、情報の拾い方が変わり発見が増える――この二段階の楽しみが口コミで高評価。友人同士で「何番目のループで気づいた?」と語り合う余地も盛り上がりの源です。

背景事情や因果関係を語りすぎず、観客の解釈を尊重する姿勢が好意的に受け止められました。「正解が一つじゃない映画」として、レビュー投稿のしがいがある点も支持の理由です。

口コミを総合すると、評価の核は①観客参加の“異変探し”設計、②抑制の演技と音響の精度、③美術・照明の一貫した世界構築、④解釈の余白とリピート価値に集約されます。

刺激的な恐怖よりも、“気づきが恐怖に変わる”過程を丁寧に味わいたい人には強く推せる作品です。🧠💡

否定的な口コミ・評価 🌀⚠️

高評価を得た一方で、『8番出口』には「わかりづらい」「退屈に感じる」といった声も少なくありません。 静けさと繰り返しの演出を重視した結果、観客によっては“間延び”や“難解さ”として受け取られてしまうこともあります。ここでは、主に指摘されたマイナス面を整理し、どう受け止めればよいのかを解説します。

「ずっと同じ通路を歩いているだけ」「変化が少なくて眠くなった」という声が一定数あります。 実際、本作はストーリーの“進行”よりも“観察”に焦点を置いているため、伝統的なホラーのようなスピード感はありません。 「次に何が起きるのか」ではなく「何が違っているのか」を楽しむ映画だと理解できないと、物足りなさを感じやすい構成です。

ラストで主人公が通路の外に出たのか、それともまだループしているのかが明言されない点に戸惑う観客が多くいました。 物語としては意図的に“答えを与えない”終わり方ですが、スッキリしない印象を残す結果にもなっています。 「結局何を伝えたかったの?」という感想は、ある意味で監督の狙い通りとも言えます。

音響演出を評価する声がある一方で、「劇場で音が大きすぎて疲れた」「照明のチラつきがきつい」と感じた観客も。 特に異変シーンでは音量が極端に変化するため、敏感な人には刺激が強すぎる場合があります。 逆に、この不快さこそが作品の狙いであり、心理的な“圧迫感”を演出しているとも言えます。

「子どもとの関係」「喘息設定」「歩くおじさんの正体」など、物語上の要素が説明されないまま終わる点を疑問視する声も。 一部の観客はそれを“伏線放置”と受け取り、消化不良を訴えています。 ただし監督は、すべてを論理で説明せず“感覚で理解させる”方針を取っており、作品全体が“夢の記録”のように構築されています。

「血も悲鳴もなく、ホラー感が足りない」という意見も。 本作は心理的緊張を主軸にしているため、ジャンプスケアやグロテスク描写を期待した観客には拍子抜けに映ったようです。 その静けさを“新しい恐怖”と捉えるか、“物足りなさ”と見るかは好みによります。

否定的な声の多くは、ホラーにスピード感・刺激を求める層や、 明快な結末を好む層からのもの。 一方で、本作の静けさや余白を“作品の美学”として楽しむ人も多く、真逆の評価が並ぶのが特徴です。 つまり、『8番出口』は“観る人を選ぶ映画”なのです。

総じて、『8番出口』の否定的評価は“明快さの欠如”に集中しています。

ですがその曖昧さこそが、本作が長く語られ続ける理由でもあります。

次章では、SNSやレビューサイトで特に盛り上がった“考察・話題ポイント”を紹介します。💬🔥

ネットで盛り上がったポイント 🔥💭

『8番出口』は、劇場公開直後からSNSを中心に大きな話題を呼びました。 特に「#異変探し」「#8番出口考察」といったタグがトレンド入りし、観客同士で“異変の答え合わせ”をする投稿が相次ぎました。 単なる映画体験を越え、「参加型のミステリーイベント」として拡散されたことが、口コミを爆発的に広げた要因です。

上映後すぐにSNS上では、観客たちが印象的だった異変を報告する投稿が殺到しました。 「照明の影が逆だった」「看板の文字が微妙にズレていた」「同じ人が二回通った?」など、まるで謎解きイベントのように議論が展開。 多くの人が「自分はどこで気づいたか」を共有し合うことで、映画がリアルタイム体験型コンテンツへと変化しました。

映画内で繰り返し登場する無表情な男性、通称「歩くおじさん」。 彼の存在が何を意味しているのかを巡り、ファンの間で“正体論争”が巻き起こりました。 「過去の自分」「罪悪感の具現化」「通路そのものの意識体」など、さまざまな解釈が飛び交い、ファンアートや短編考察動画が数多く投稿されています。

タイトルの数字「8」が横にすると∞(無限)になることから、ファンの間では「無限ループの象徴」という説が定番に。 主人公が抜け出せない精神状態を示す“心の迷路”と解釈する声が多く、ポスターのデザインやロゴにも“無限”の要素が隠れていると指摘されました。

ループ構造を「トラウマの再体験」や「認知行動療法」に重ねる投稿も多く見られました。 「同じ失敗を繰り返す」「気づけない限り抜け出せない」など、人間心理の比喩として読み解く考察が人気を集めています。 精神分析的な視点から語るレビュー動画も急増しました。

劇場での観賞そのものが一種のイベントと化した点も特徴的です。 観客同士が静かに息をひそめ、「異変に気づくか否か」という緊張感を共有。 終演後に一斉にスマホを取り出して感想を投稿する光景は、まるでライブのようだったといわれています。

一部の映画ファンが、上映後にシーン比較をまとめた「間違い探し動画」をSNSに投稿。 どこが異変だったのかをコマ送りで検証するコンテンツがバズを起こし、 ネタバレを避けつつ映画の宣伝効果を高めました。 このファン主導の二次創作が、作品をより多層的に楽しむ文化を生み出しています。

TikTokやRedditでも人気が広がり、「Japanese Loop Horror」として海外のホラーファンに注目されました。 「静かな恐怖」「ミニマルホラー」「思考するスリラー」といったタグで共有され、 “恐怖の再定義”としてアジア映画の新しいトレンドと評価する声も見られます。

このように『8番出口』は、映画館の外でも「体験を共有し、解釈を語る」文化を生み出しました。 観客が能動的に作品世界へ関わることで、“ただ観る映画”から“考える映画”へと進化。 次章では、そんな議論を生んだ代表的な「疑問シーン」や「謎の解釈」を掘り下げていきます。🧩✨

疑問に思ったシーンを解説・考察 🧩

『8番出口』はシンプルな構造ながら、説明をほとんど省いているため、鑑賞後に「結局あれは何だったの?」という疑問を抱く人が多い作品です。 ここでは、観客の間で特に話題になった代表的な“謎のシーン”をピックアップし、考察を交えながら分かりやすく解説します。

通路を何度も往復する“歩くおじさん”は、観客の多くが「異変の一つ」として注目しました。 しかし終盤で描かれる断片的な映像から、彼は「出口を見つけられなかった過去の主人公」、もしくは「通路に取り込まれた別の犠牲者」だと示唆されます。 つまり、彼の存在は“無限ループの果て”を象徴しており、主人公が同じ運命をたどる可能性を暗示しているのです。

終盤に登場する少年は、一見ただの幻影のように見えますが、主人公の“もしも”の未来や“未出生の息子”を象徴しているという説が有力です。 主人公が抱えていた後悔──「父親として向き合えなかった記憶」──が、異変の世界に投影された形とも取れます。 彼が最後に声をかけず消えるのは、「まだその関係を修復できていない」ことの暗示でしょう。

序盤で何度か描かれる喘息のシーンは、単なる身体的特徴ではなく「息苦しい現実」のメタファーです。 通路=抑圧された精神空間であり、呼吸困難は「自分を責め続ける心理的圧迫」を象徴しています。 吸入器を使う描写は“現実に戻る一瞬の逃避”を示す行為であり、最終的にそれを手放すことで解放が訪れる構造になっています。

ラストでようやく到達する“8番出口”。明るい光に包まれて終わるため、救いのように見えますが、 実際に彼が外に出られたのか、それとも新たなループの始まりなのかは明示されていません。 多くの考察では、「出口=精神的な赦し」と解釈されています。 現実世界に戻ったというよりも、主人公が「後悔の輪から抜け出した」という比喩的な終焉と見るのが自然でしょう。

ループ中に一瞬映る小動物の影──ファンの間で“ネズミ”と呼ばれる存在。 実際には異変の象徴として挿入された「人間の本能的な不安」の具現化だと考えられています。 環境が変わらないのに“生き物だけが動く”という違和感を作り出すことで、観客の潜在的な恐怖を刺激しているのです。

本作を貫くルール「異変を見つけたら戻れ」。 これは単に脱出ゲーム的な指示ではなく、“違和感に気づいたら立ち止まれ”という人生へのメッセージとも受け取れます。 間違いに気づきながらも進んでしまう人間の弱さを映すこのルールは、 “見て見ぬふりをしない勇気”の重要性を暗喩しているのです。

| シーン | 考えられる意味・象徴 |

|---|---|

| 通路の照明が少しずれる | 現実が歪み始めたサイン。心理的崩壊の予兆。 |

| 同じポスターの位置が変わる | 選択の分岐。違う人生を歩む“もしも”の示唆。 |

| 誰もいないのに足音が響く | 過去の自分の足跡。後悔が追いかけてくる象徴。 |

| 8番出口の光がまぶしすぎる | 現実ではなく“悟り”の光。解放の暗喩。 |