2025年、世界中の映画ファンが待ち望んだポール・トーマス・アンダーソン監督の最新作 『ワン・バトル・アフター・アナザー』がついに劇場公開されました。 主演はレオナルド・ディカプリオ。アクション、サスペンス、そして深い人間ドラマが融合した話題作です。 本記事では、「この映画を10倍楽しむための予習ガイド」として、 作品の背景や見どころ、監督のこだわりをわかりやすく解説します。 難しい専門用語は使わず、映画初心者でも理解できる内容なので、 観る前の予習や鑑賞後の振り返りにもぴったりです。🎟️🍿

公式情報とあらすじ 🎬🧭

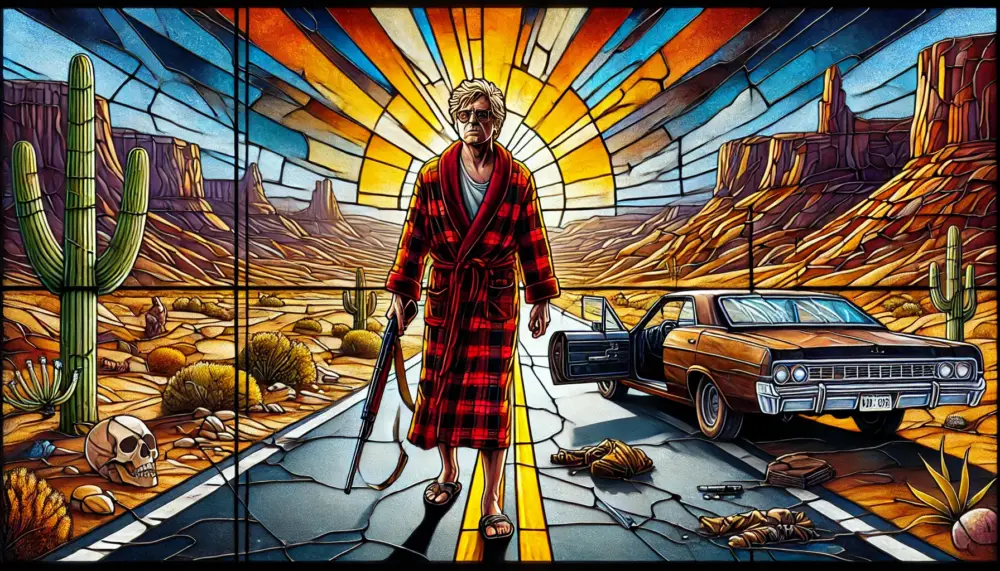

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、“かつての革命家が、ふたたび現実の渦に引き戻される”サスペンス・アクション。

物語はシンプルに、しかしテンポの速い追走と選択が続きます。普段あまり映画を観ない方でも、「父と娘」「過去と現在」「逃げるか、向き合うか」という分かりやすい軸で最後まで迷わず楽しめます。

舞台は現代アメリカ。主人公は、若い頃に体制へ刃向かった“元革命家ボブ”。今は静かな生活を選び、娘と距離を縮めようとしています。

ところがある夜、娘の身に危険が迫り、見えない手に追われ始めます。「逃げ切ること」と「守り抜くこと」が同時に要求され、ボブは二度と触れないはずだった過去へ、半ば強制的に向き合うことに——。

父と娘のドラマ “元”革命家という過去 今も動く敵対勢力

- 発端: 娘を狙う追手が現れ、ボブは予定外の逃走を強いられる。

- 中盤: かつての仲間/敵の痕跡を辿る過程で、過去の行動が今の世界に残した“波紋”が明らかに。

- クライマティック: 逃げるだけでは守れない現実に、ボブは「戦わない」という選択は本当に平和か?を問われる。

展開は速いですが、難しい専門用語は最小限。「誰を守るのか/何から逃げるのか」が常に明確なので、筋を追いやすい作りです。

- ボブ(主人公):過去は過去として封じてきた男。娘を守る局面で、“逃走”と“対峙”の間で揺れる。

- 娘:父の過去を完全には知らない。追手の狙いが自分に向いた理由が、物語の鍵。

- 旧友/旧敵:一見無関係に見える人々の“今”が、かつての選択の延長線上にあることを示す。

関係が分かればOK:父娘の信頼回復過去と現在のつながり守るための選択

- むずかしい背景は気にしすぎなくてOK。父と娘のドラマに集中すると、自然と筋が追えます。

- 追走や対峙のシーンでは、「何を守ろうとしているのか」だけ意識。動機を見失わなければ迷いません。

- 会話のテンポが速い場面は、言葉そのものよりも表情・間をチェックすると理解がラク。

- 過去の“運動”が今に残す影:誰の人生が止まり、誰が前に進んだのか。

- 父の変化:逃げるだけの人か、守るために立つ人か——一歩ごとの揺れを見る。

- 都市の使い方:路地・橋・倉庫など、空間が“選択”を迫る装置になっている点。

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、「二度と関わらないはずの過去」に追いつかれる瞬間から始まる物語。

難解な前提知識は不要で、父と娘のための一歩に心を寄せるだけで、緊張と感情の両方を味わえます。

まずはこの章のポイントだけ握って、劇場の大きな音と画で、“いま目の前の一歩”を体験してください。🎟️✨

作品の見どころ 🌟🎞️

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、派手なアクションと繊細な人間ドラマが共存する、今の映画界では珍しい“緊張と静寂のバランス型”の作品です。 観る人のタイプによって刺さるポイントが変わるため、ここでは3つの角度から「この映画の何がすごいのか」を解説します。

PTA作品と聞くと哲学的な会話劇を思い浮かべる人も多いですが、本作は驚くほど肉体的です。 監督自ら手持ちカメラで走る場面を撮るなど、アクションの“動”を直接カメラで感じさせる演出が目立ちます。 それでいて、暴力を誇張せず“生身の人間”としての痛みを映すため、派手さよりもリアルな息づかいが残ります。 この「生身のスリル」が観客を引き込む最大の魅力です。

臨場感のある映像が好き ハリウッド的アクションよりもリアル派 映像技術に興味がある

物語は、過去の革命運動と現在の逃走劇が交錯しながら進行します。 PTA監督特有の“時間が波のように押し寄せる構成”によって、観客は自然に2つの時代を行き来することになります。 回想ではなく、記憶が現実に混ざり込むような演出がなされており、これは「過去は終わらない」「今も続いている」というテーマを象徴しています。 ストーリーの理解が多少追いつかなくても、“感情でつながっている”ので安心して観ていられるのがポイント。

場面転換を「時間旅行」として楽しむ 音楽や照明が時代のヒント

一見ハードな逃走劇の裏に、実は親子の感情再生の物語が流れています。 娘に「なぜ今まで私を遠ざけたの?」と問われる父。沈黙が多いのは、言葉ではなく行動で償おうとするからです。 監督は派手な演出を避け、視線や呼吸のズレで親子の距離を描いており、後半になるほど「戦う理由」が感情的な意味に変わっていくのが見どころ。 ラストでは涙を誘う場面もあり、アクションの興奮が収まったあとに“人を想う気持ち”が静かに残ります。

父の沈黙=愛情の裏返し 娘の成長が物語の救い 「戦う=守る」への転換

サウンドトラックには監督と長年タッグを組む作曲家ジョニー・グリーンウッドが参加。 不協和音と美しい旋律が交互に訪れる音作りは、主人公の心の動きを音で表しています。 また、35mmフィルム+VistaVisionによる撮影は空気の粒まで写すようで、特に夜のシーンでは光が“息をしている”よう。 目と耳の両方で感じる体験型の映画と言えます。

夜のシーンの照明 静寂の中の音 音楽が語る感情

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は、アクション映画として観ても満足、人間ドラマとして観ても深く刺さるという、二重構造の魅力を持っています。 一瞬のカット、一つの沈黙にまで意味があるので、鑑賞後に「もう一度観たい」と思わせる力がある作品です。 普段映画を観ない人でも、“動と静のリズム”を意識して観るだけで、物語の奥行きがぐっと広がるでしょう。 劇場では音と映像の迫力を体で受け止めて、“一歩先の映画体験”を味わってください。🎬🌈

全世界で大ヒットした理由は? 🌍💥

『ワン・バトル・アフター・アナザー』は公開と同時に世界各国で動員・興行収入ともにトップを記録しました。 単なるアクション映画としてだけでなく、社会性・映像体験・感情ドラマの三拍子がそろった稀有な作品だったためです。 以下では、なぜここまでの成功を収めたのか、3つの視点から詳しく解説します。

本作の最大の話題は、ポール・トーマス・アンダーソン × レオナルド・ディカプリオという夢の組み合わせ。 監督が得意とする心理ドラマを、ディカプリオの繊細な演技が支え、作品に深みを与えています。 批評家の多くは「互いの強みが完璧に噛み合った」と絶賛。 ディカプリオの「沈黙で語る芝居」は観客の共感を呼び、演技派俳優ファンを中心に口コミで広がりました。

カリスマ俳優の存在感 監督の哲学性 演技のリアリズム

予告編公開時からハッシュタグ「#OneBattleAfterAnother」が世界トレンド入りし、初週の観客の熱量がそのまま波及しました。 特にSNS上では、「父と娘の物語に泣いた」「哲学的アクション」などポジティブな感想が連鎖。 映画レビューサイトでも高評価が続出し、“観ないと語れない映画”という空気が形成されました。 こうした自然発生的な盛り上がりが、プロモーション以上の効果を発揮しました。

アクション好き ヒューマンドラマ好き 批評的映画ファン

PTA監督は今作を「映画館で体験することを前提に作った」と語っています。 フィルム撮影による質感、スピーカーの振動で体感する低音、観客を包み込むような光。 すべてが“大画面で観て初めて完成する”設計であり、劇場での口コミが観客をさらに呼び込みました。 特にアクションと静寂の対比が強烈で、爆音シーンの後の静けさが心に残ると評判。 これは家庭用配信では再現しづらい“体感型演出”です。

映像の立体感 音響演出 観客と空気を共有する臨場感

“元革命家”という設定が象徴するように、本作には「過去の理想」と「今の現実」という対立が根底にあります。 社会の分断、SNS時代の過激化、そして「信念を持ち続けることの難しさ」を描くストーリーは、現代の観客の心に直撃。 派手なアクションに隠された社会的テーマが、“エンタメと思想の両立”を成し遂げたとして評価されています。 この“語りたくなる要素”が、長期的なヒットにつながっています。

社会の分断 親子・世代の断絶 信念と現実のギャップ

ベネチア国際映画祭での初上映ではスタンディングオベーションが8分間続き、主要紙が一斉に高評価を掲載。 海外レビューサイトでは平均スコアが90点台を記録し、「ポール・トーマス・アンダーソンの最高傑作」と称されています。 このような“批評家発の信頼”が観客の背中を押し、アートシネマ層と一般観客の両方を惹きつける結果となりました。

映画祭での話題性 高い芸術性 監督の復活と進化

『ワン・バトル・アフター・アナザー』が世界的ヒットとなった理由は、「娯楽」「思想」「感情」の3層構造をすべて満たしているから。 観る人によって受け取り方が異なり、語り合いたくなる深さがある――それこそがロングヒットの真因です。 劇場を出たあと、ふと“自分の中の戦い”を思い出す。 その余韻こそが、世界を魅了した最大の理由なのです。🌎🎥✨

予習しておくべき知識 🧠📚

『ワン・バトル・アフター・アナザー』をより深く楽しむためには、ストーリーの背景やテーマに関する“軽い予習”が役立ちます。 難しい専門知識は必要ありませんが、「どんな時代を描いているのか」「どんな原作から着想を得ているのか」を知っておくと、理解がぐっと深まります。

本作は、アメリカの文豪トマス・ピンチョンの小説『ヴィンランド(Vineland)』をゆるやかにベースにしています。 ピンチョン作品は複雑な構成で知られますが、監督ポール・トーマス・アンダーソンはその中から 「過去の運動が現代に影響を及ぼす」というテーマだけを抜き出し、映画的に再構築しました。 つまり、“原作の雰囲気”を映画で再現するタイプのアダプテーションです。 物語を理解するうえで、小説の細部を知らなくても問題ありませんが、 「理想を掲げた人々が、時代の流れに飲み込まれる」――このモチーフを意識しておくと、主人公ボブの行動に説得力を感じるでしょう。

革命と挫折家族と再生記憶と忘却

作品の舞台は明確には示されていませんが、20世紀末から21世紀初頭のアメリカ社会を思わせます。 自由を求めた若者たちの理想が、政治や経済の変化の中で埋もれていく時代。 ボブはその波に取り残された“元活動家”として描かれ、過去の行動が今も社会に影を落としていることが示唆されます。 監督が描くのは、ただの逃走劇ではなく、「理想の終わりを生きる人間の物語」なのです。

過去の運動=若さと理想 現代=現実と妥協 時代が人を変える

ポール・トーマス・アンダーソン監督は、過去作『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『マグノリア』などで、 「人間の欲望と孤独」「社会と個人の距離」を繰り返し描いてきました。 今作でもその哲学が息づき、“逃げること=生きること”というメッセージが軸にあります。 特に、静止と爆発が交互に来る構成は監督の得意技であり、観客の感情を波のように揺さぶります。

人間の心理描写の深さ 時間の流れを重視した演出 映像で語る物語

- 「戦いの記憶」:過去の理想と現在の現実が衝突する。ボブの葛藤はこの記憶との対話。

- 「逃走と対峙」:逃げることは弱さではなく、守るための行為として描かれる。

- 「家族の再生」:個人的な救いが、社会全体への希望に転化する構造。

これら3点を理解しておくと、映画を見ながら「これは何を意味しているのだろう?」と感じたときに答えを見つけやすくなります。 難解なシーンも、“心の中の戦い”として見ると腑に落ちるはずです。

音楽はラジオヘッドのメンバーでもあるジョニー・グリーンウッドが担当。 彼はPTA監督の常連作曲家で、旋律の不安定さと静けさの美しさで登場人物の心を表現します。 また、撮影には“VistaVision”という広角フィルムが使用され、視界が開けたような映像が特徴。 これは、「過去と現在の両方を一度に見せたい」という監督の意図を反映しています。 この2つの要素を頭に入れておくだけで、映画館で感じる情報量が倍増します。

音楽が感情を導く 広角映像=記憶の比喩 静と動のコントラスト

PTA監督の作品は、理屈よりも感覚で味わうのが正解。 前知識はあくまで“地図”であり、実際に歩くのは観客自身です。 『ワン・バトル・アフター・アナザー』を観る前に、ここで挙げたキーワードを頭の片隅に置いておけば、 どんな展開でも自分なりの意味を見いだせるでしょう。 「なぜ彼は戦うのか」「何を守りたいのか」――その問いを胸に、劇場で物語の一歩目を踏み出してください。🎬✨

ポール・トーマス・アンダーソン監督とは 🎬🌿

『ワン・バトル・アフター・アナザー』を語るうえで欠かせないのが、その創造主であるポール・トーマス・アンダーソン監督です。 彼はアメリカ映画界でもっとも個性的で“作家性”の強い監督の一人。 その演出哲学を少し知るだけで、本作の意味やメッセージがより深く理解できます。

アンダーソン監督は1970年、アメリカ・カリフォルニア州生まれ。 27歳で発表した『ブギーナイツ』が大ヒットし、以降は『マグノリア』『ゼア・ウィル・ビー・ブラッド』『ファントム・スレッド』など、 アカデミー賞常連となる作品を次々と生み出してきました。 彼の映画は、「個人の欲望と時代の空気」を絶妙に交差させるのが特徴です。

ブギーナイツ(1997) マグノリア(1999) ゼア・ウィル・ビー・ブラッド(2007) ファントム・スレッド(2017)

アンダーソン監督の映像には、“静と動の呼吸”があります。 カメラは常にキャラクターと一緒に動き、感情の波をそのまま映すように構成されています。 彼は長回し(ワンショット)を多用し、観客をその場に“居合わせている”ような気分にさせることが得意です。 また、フィルム撮影にこだわることで、デジタルには出せない温度感と深みを実現しています。

長回しの演出 アナログ的映像美 感情と空間のリンク

監督作品に一貫しているのは、「人はなぜ孤独なのか」という問いです。 彼は華やかな世界や成功物語を描きながらも、そこに潜む“人間の寂しさ”を見逃しません。 『ワン・バトル・アフター・アナザー』でも、主人公ボブの孤立はまさに現代社会の象徴。 革命という集団的な理想が崩れ、ひとりの人間が再び立ち上がる――その過程を通して、 監督は「社会と個人の距離」を丁寧に見つめています。

孤独と再生 父性と赦し 欲望と信念の衝突

PTA監督は、俳優との信頼関係を非常に重視します。 現場では即興演技を許すことも多く、脚本を“生きた会話”に変える柔軟さが魅力。 本作でのレオナルド・ディカプリオも、台本にない仕草や沈黙を多く採用し、 監督はそれを“人間らしさ”として残したといわれています。 結果として、演技にリアリティと深い感情の奥行きが生まれました。

俳優との信頼 即興の受け入れ 自然なカメラワーク

本作でアンダーソン監督は、これまでの作風に新たな挑戦を加えました。 それが「アクション×哲学」の融合です。 彼は本来、セリフや心理描写で人間の本質を描くタイプですが、今作では“肉体の動き”を通して心を語ります。 逃げる、戦う、立ち止まる――その一つひとつの動作に意味を持たせ、観客に“体感させる演出”へとシフト。 映像のテンポや音の使い方もこれまで以上にリズミカルで、監督自身が「新しい自分を試した」とコメントしています。

身体で語るドラマ スピード感のある編集 社会的テーマの再解釈

- セリフよりも「沈黙」と「間」に注目。そこに本音が隠れています。

- キャラクターの“視線”の動きを追うと、感情の流れが読み取れます。

- 1回目は物語として、2回目は“構成のリズム”として観ると新しい発見があります。

アンダーソン監督の作品は、一度観ただけではすべてを掴めない“層の深さ”があります。 だからこそ、何度も観返すたびに違う感情が生まれるのです。 本作も例外ではなく、観るたびに「戦う理由」と「愛する意味」が変化して感じられるでしょう。🎥💫

ポール・トーマス・アンダーソンは、どんなジャンルでも最終的に描くのは「人間そのもの」。 彼の映画に登場する人物は完璧ではなく、弱さや迷いを抱えています。 だからこそ、観る者は自分を重ねてしまうのです。 『ワン・バトル・アフター・アナザー』でも、アクションの裏には“赦し”と“絆”というテーマが息づいています。 PTA監督の作品は難解に見えて、実はとても温かい――それを知っておくだけで、映画の見え方がきっと変わります。🍃

ネットでの反響や評価 💬🌐

公開直後からSNSやレビューサイトでは大きな話題を呼んでいる『ワン・バトル・アフター・アナザー』。 映画ファンはもちろん、普段あまり映画を観ない層にも支持を広げています。 ここでは、日本と海外での評判、批評家の評価、観客のリアルな声をわかりやすく紹介します。

海外主要紙では「今年最高の映画のひとつ」と絶賛の声が多数。 イギリスの大手新聞は「社会的メッセージとサスペンスの融合が見事」と高評価を与えました。 アメリカの批評サイトでも平均スコアが90点を超え、 “PTAのキャリア最高傑作”という言葉も珍しくありません。 特にアクションと哲学のバランスが評価され、「考えさせるアクション映画」として注目を集めています。

映像美への賞賛 俳優の成熟した演技 ストーリー構成の革新性

日本ではSNSを中心に話題が拡散し、公開初週でトレンド入り。 「映像が美しすぎて息が止まる」「ディカプリオの表情だけで泣ける」といった感想が多数投稿されています。 また、“父と娘の物語”という普遍的テーマが幅広い世代の共感を呼び、 若い観客から年配層まで客層が広がっているのも特徴です。 一方で「難しいテーマが含まれているけど、感情で理解できた」という声も多く、 PTA作品の中では“親しみやすい名作”と評されています。

父娘の絆に涙 音と静寂の演出が印象的 何度でも観たくなる

映画評論家たちは本作を「アンダーソンの集大成」と呼びます。 過去作で培った人物描写に加え、社会への鋭いまなざしを取り入れた点が高く評価されています。 中でも注目されているのが、“戦うこと”の意味を再定義した脚本。 派手な爆発やCGではなく、静かな瞬間にこそ人間の闘いがある――というメッセージが世界的に響いたのです。 批評家の一人は「アクション映画の新しい形を見た」とコメントしています。

脚本の完成度 倫理的テーマの深さ アクションの再定義

- 「PTA映画なのにわかりやすい!でもちゃんと深い。」

- 「映像が芸術的で、2時間あっという間。」

- 「アクションにこんな“心の痛み”を感じたのは初めて。」

- 「娘を守る姿が現代のヒーロー像だと思う。」

- 「静寂のシーンで涙が出た。音の使い方が天才的。」

投稿の多くが、物語そのものよりも“体験としての映画”に感動している点が特徴的。 つまり観客は物語を理解するよりも、感じることに価値を見出しているのです。

世界興行収入はすでに5億ドルを突破。 映画賞レースでも有力視されており、監督賞・主演男優賞・撮影賞など複数部門でノミネートが予想されています。 PTA監督にとっても久々の“完全勝利”と呼ばれる年になりそうです。 映画館では満席回も多く、リピーターが続出。 口コミと評判が継続的な人気を支えています。

興行収入の好調 賞レースでの話題性 リピーター層の拡大

一般観客の感想をまとめると、共通するのは“心に残る余韻”。 「ラストシーンが忘れられない」「帰り道に考え続けてしまった」という声が圧倒的多数です。 観終わったあと、派手なアクションよりも心の温度が上がるような不思議な感覚を残す―― それがこの映画が愛される理由でしょう。 PTA監督のファンでなくても、“人間ドラマとしての完成度”に惹かれる人が多いのが特徴です。

余韻が長い 共感できる人間像 感情のリアルさ

ネット上の熱狂は一過性ではなく、「もう一度観たい」という声に支えられています。 PTA監督の作品がここまで幅広く支持されるのは珍しく、 『ワン・バトル・アフター・アナザー』はまさに“語り継がれる映画”となりつつあります。 作品を観た後にSNSで感想を検索してみると、 きっと自分と同じように心を動かされた誰かの言葉が見つかるでしょう。 映画を通して、人と人がつながる――そんな体験がこの作品の最大の魅力です。❤️🔥🎬