世界で最も有名なスパイ、ジェームズ・ボンド。 1962年の『ドクター・ノオ』から始まり、 2021年の『ノー・タイム・トゥ・ダイ』に至るまで、 シリーズは60年以上にわたり映画史を更新し続けてきました。 本ガイドでは、全作品の流れを時代ごとに振り返り、 主演俳優、テーマ、音楽、そして文化的影響までを完全網羅します。🕶️🔫

🧭目的: この記事は、007シリーズを初めて観る人にも、すべての作品を整理して楽しみたい人にも向けた「完全ナビゲーション」です。各章では、俳優ごとの時代背景、名シーン、ガジェット、主題歌、撮影地、そして物語のテーマ変遷を詳しく解説します。

🕵️♂️読み方: 各章は時代順に構成され、ボンド像の変化が一目でわかるように整理されています。途中にはスピンオフや非公式作品、そして日本との関わり、シリーズの未来展望までを含めました。

伝説のスパイの誕生から、時代とともに進化したヒーロー像まで―― あなたを“ジェームズ・ボンドの世界”へご案内します。🍸✨

- 誕生と原点 ― ショーン・コネリー時代の幕開け 🎩🕶️

- 変革と模索 ― レイゼンビーと再びのコネリー 🕊️

- ロジャー・ムーア時代〈1〉― 軽快アクションと70年代スパイ娯楽 💃🎩

- ロジャー・ムーア時代〈2〉― 円熟と80年代への橋渡し 🕶️✨

- 転機の時代 ― ティモシー・ダルトンの硬派な路線 🕵️♂️🔥

- 90年代再起 ― ピアース・ブロスナン時代のモダナイズ 🌍💣

- 21世紀の挑戦 ― ダニエル・クレイグ時代〈1〉 始動編 💥🕶️

- 21世紀の挑戦〈2〉― クレイグ期の成熟と集大成 🎞️🔥

- 非公式・スピンオフ作品の位置づけ 🎭📽️

- シリーズ共通モチーフと変遷 ― ガジェット/ボンドカー/ボンドガール 💡🚗💋

- ロケーションと撮影技術の進化 ― 世界を旅する007 🌏🎥

- 音楽とテーマソング ― ボンド・サウンドの魅力 🎶🎙️

- 興行・批評・文化的影響 ― なぜ007は“永遠のブランド”なのか? 💼🌍

- 日本との関係性/ローカル事情 ― 邦題・日本ロケ・ファン文化 🇯🇵🎬

- 次期ボンドとシリーズの未来予想図 ― 受け継ぐもの/変えるべきもの 🔮🕶️

誕生と原点 ― ショーン・コネリー時代の幕開け 🎩🕶️

007シリーズの“はじまり”は、洗練されたスパイ像、印象的なテーマ音楽、世界を股にかけるロケーション、気の利いた台詞回し――その多くをショーン・コネリー期が形作りました。ここでは、初見の方でも流れがつかめるように、物語の要点・見どころ・時代ごとの違いをやさしく整理しつつ、まず観ておきたいエピソードをガイドします。🍸

ボンド流の美学

まずは007/ドクター・ノオ(1962)へ。ここで「ボンド、ジェームズ・ボンド」の名乗り、ガンバレル、テーマ音楽、MI6チーム(Mやマネーペニー)など基本文法が揃います。続いてテンポとスパイらしい“駆け引き”が冴える007/ロシアより愛をこめて(1963)、そして“決定版の面白さ”といわれる007/ゴールドフィンガー(1964)へ進むのが王道。ここまでで“007とは何か”が直感的に掴めます。

- 最短コース:ドクター・ノオ → ゴールドフィンガー

- 王道コース:ドクター・ノオ → ロシアより愛をこめて → ゴールドフィンガー

迷ったら:アクション重視ならサンダーボール作戦(1965)、日本ロケを味わうなら007は二度死ぬ(1967)へ!

60年代は冷戦構造の緊張と、映画技術・国際観光の拡大が重なった時代。ボンドは「英国紳士」「最小の動きで最大の効果」「余裕の一言」という記号性を得て、悪の巨大組織に対抗する“現代の騎士”像として確立しました。ガジェットはまだ控えめですが、“必要な時にだけ切り札を出す”渋さが光ります。ユーモアは辛口、ロマンスは端的、スーツと所作は流麗――コネリーの立ち姿そのものがブランドの核でした。

水中バトルのスケールで知られるサンダーボール作戦(1965)は、当時の海中撮影を大きく前進させた意欲作。火薬量も桁違いで、クライマックスの体験価値は今見ても豪華です。日本を舞台にした007は二度死ぬ(1967)では、火山基地セットやニンジャ訓練など“007×日本”のユニークな融合が実現。ロケーションが物語の推進力になっているのがコネリー期の特徴です。

- オープニングの型:ガンバレル → プロローグ → 主題歌の流れが確立。

- 宿敵の存在感:世界規模の野望、象徴的なアジト、冷酷な右腕。

- ボンドカー&ガジェット:必要十分で“過剰に頼らない”バランス感。

- ウィット&余裕:危機を皮肉で切り返す、後味のスマートさ。

コネリーの一区切りは007/ダイヤモンドは永遠に(1971)。70年代的な軽妙さが差し込まれ、悪党の“成金趣味”やラスベガスの眩さが時代の空気を映します。初期スタイルの集大成として観ると、引き算のアクション、艶っぽい台詞回し、そして“最後は笑って締める”007流のリズムが堪能できます。

- 時間がない人(計2本):ドクター・ノオ → ゴールドフィンガー

- 王道派(計3本):ドクター・ノオ → ロシアより愛をこめて → ゴールドフィンガー

- ロケ重視(+1本):上に加えて 007は二度死ぬ

- スケール重視(+1本):上に加えて サンダーボール作戦

まず“型”を掴んでから広げると、後年のシリーズ(ムーア/ブロスナン/クレイグ期)の違いも面白く観られます。😊

コネリー期は、007の美学・文法・余裕を決定づけた黄金期。『ドクター・ノオ』で始まったスパイ映画の新様式は、『ゴールドフィンガー』で完成の域へ。さらに海・空・宇宙へと拡張する前段として、『サンダーボール作戦』や日本ロケの『007は二度死ぬ』が“世界を巡る冒険”の土台を築きました。区切りの『ダイヤモンドは永遠に』まで観れば、007の核がくっきりと見えてきます。次章では、この“型”がどのように変奏されていくかを、主演交代とともに追いかけます。🚗💼

変革と模索 ― レイゼンビーと再びのコネリー 🕊️

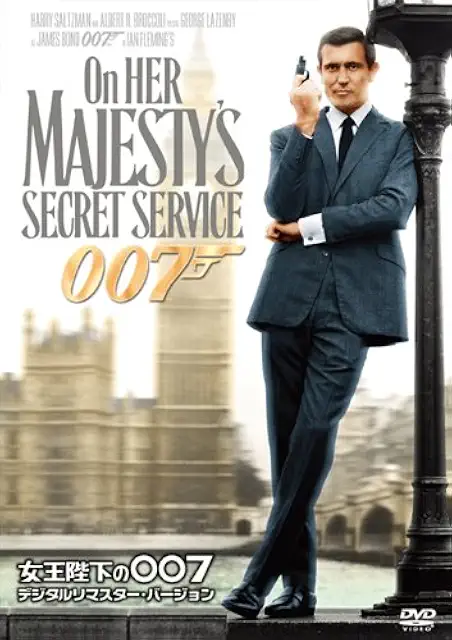

初代ショーン・コネリーがシリーズを一度離れ、二代目ジョージ・レイゼンビーが起用された時期は、「ボンド=コネリー」という固定観念が揺らいだ転換点でした。1969年の 女王陛下の007(1969) は、単なるスパイ・アクションではなく“愛”と“喪失”を描く異色作。続くコネリー復帰の 007/ダイヤモンドは永遠に(1971) では再び娯楽性が高まり、シリーズのバランスを取り戻していきます。

ショーン・コネリー キーワード:挑戦・感情・再生

女王陛下の007 は、これまでの「任務遂行と勝利の連続」から一転、恋と悲劇が主題になった作品です。ボンドが本気で愛した女性トレーシー、そして彼女を失うラスト――この一連の流れは、シリーズの中でも最も胸に残るドラマとされています。アクションの見応えに加え、人間味が加わったボンド像は以降の時代に大きな影響を与えました。

- 「ボンド=冷たいスパイ」ではなく「傷を抱えた男」に変化

- テーマ曲や雪山ロケの演出が名シーンとして語り継がれる

モデル出身で俳優経験がほとんどなかったレイゼンビーは、ボンドをより若くフレッシュに演じようとしました。演技の粗さはあるものの、その初々しさが作品のトーンに新風を吹き込みます。時代の空気を反映したファッション、長髪スタイル、そして肉体的な接近戦――“完璧な紳士”像とは異なるリアリティを感じさせました。惜しむらくは1作のみの出演となったことです。

ファンの熱望に応える形でコネリーが戻った ダイヤモンドは永遠に は、ユーモアとアクションの融合が際立つエンタメ回復作。前作の重いトーンから一転し、ラスベガスの派手な舞台、宝石密輸の陰謀、奇抜な悪役など、007らしい痛快さが復活しました。“シリアスと軽快さ”の理想的なバランスを探った作品でもあります。

- シリーズの軌道修正:再び“娯楽の007”へ

- キャラクターの軽妙なセリフと対比で構築されるテンポ感

この時期は「スパイ映画」から「キャラクター映画」への移行期でもありました。冷戦の文脈が薄れ、観客はより感情移入できるヒーロー像を求めていました。ボンドもまた“完璧な英雄”から“欠けのある人間”へ。これは後の 007/ゴールデンアイ(1995) や 007/カジノ・ロワイヤル(2006) に続く、内面的進化の原点といえます。

女王陛下の007 のアルプス山脈での雪原アクションや、ダイヤモンドは永遠に のネオン輝くラスベガスの夜景は、60年代後半から70年代への移行を象徴する映像美です。特に前者の雪上スキー追跡シーンはシリーズ屈指の迫力を誇り、“リアルな緊張感”が新時代を告げました。

コネリーが築いた伝統を一度離れ、新しい風を吹き込んだレイゼンビーの 女王陛下の007 、そして再び円熟した形で戻った ダイヤモンドは永遠に。 この二本の対比は、シリーズが単なるアクション映画を超え“人間ドラマとしての007”を模索した証といえるでしょう。 次章では、ロジャー・ムーアが登場し、007が再び軽妙でユーモラスな時代へと進化していく姿を追います。🚗💼

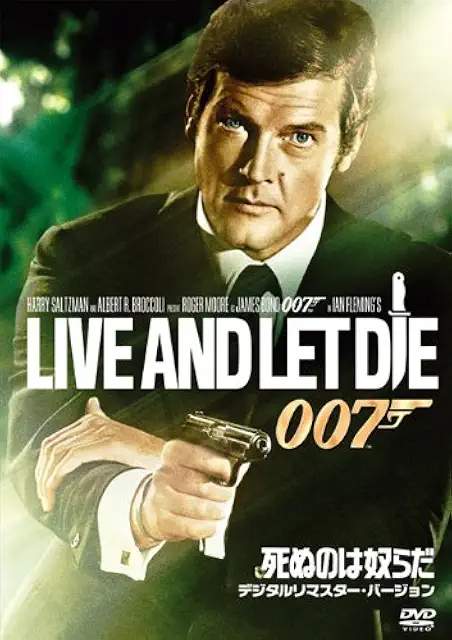

ロジャー・ムーア時代〈1〉― 軽快アクションと70年代スパイ娯楽 💃🎩

1970年代、007シリーズはロジャー・ムーアの登場によって大きく方向転換しました。 彼の演じるボンドは、冷徹なスパイではなく、ユーモアと洒脱さを武器にする“遊び心のあるジェントルマン”。 ここからシリーズはよりカラフルに、そしてポップカルチャー的な魅力を帯びていきます。

007/死ぬのは奴らだ(1973) は、ブードゥー教やカリブの雰囲気など、これまでにない エキゾチックな世界観が特徴です。ムーア版ボンドの軽妙なユーモアが光り、アクションよりも駆け引きとスタイルで魅せる作品に。 オープニングのポール・マッカートニーによる主題歌「Live and Let Die」は、いまなおシリーズ屈指の名曲です。

- ユーモラスなやり取りとスタイリッシュな衣装が新風を起こす

- アフリカ系キャラクターの多様性もシリーズ初の試み

続く 007/黄金銃を持つ男(1974) では、天才暗殺者スカラマンガとの一騎打ちが描かれます。 “二人のプロフェッショナルが互いを試す”という心理戦が中心で、華美さよりも 知略と駆け引きが際立つ作品。ムーア特有の軽妙さとシリアスのバランスが絶妙で、後の『スカイフォール』にも通じる“鏡像の敵”のテーマが芽生えます。

007/私を愛したスパイ(1977) は、ムーア時代の代表作。 地中海・エジプト・北極海とスケールが広く、ボンドカー「ロータス・エスプリ」の潜水シーンなど、 アクションとデザインの融合が完璧です。加えて、ロシアの女性スパイ・アニヤとの対等な関係が描かれ、 “男女の対決と共闘”という新要素を導入しました。

007/ムーンレイカー(1979) は、当時大ヒットした『スター・ウォーズ』の影響を受け、 ついにボンドが宇宙へ進出。近未来的なビジュアルとコメディ要素が混在し、シリーズの“スパイ映画”という枠を大胆に超えました。 一方で、ムーアの洒落た余裕と安定感があるため、SF設定でも“007らしさ”を保っています。

- シリーズ初の宇宙戦! レーザー銃アクションが時代の象徴

- 悪役ドラックスの壮大な計画が“地球規模の脅威”を強調

ロジャー・ムーアのボンド像は、“戦うよりも笑うスパイ”。 残酷さや冷徹さを抑え、観客が肩の力を抜いて楽しめるキャラクターに仕上げています。 その軽妙な立ち居振る舞いは、シリーズを国際的ヒットへと押し上げました。

ロジャー・ムーア期の前半は、シリーズが“真面目さ”から“遊び心”へと転じた重要な章です。 『死ぬのは奴らだ』で新しいボンド像が生まれ、 『私を愛したスパイ』で完成。 最後に『ムーンレイカー』で宇宙まで拡張するなど、 007が“世界から宇宙へ”と広がっていく様子を体現した時代でした。 次章では、1980年代に突入し、ムーアが円熟の域へと達する後期作品を振り返ります。🕶️🌍

ロジャー・ムーア時代〈2〉― 円熟と80年代への橋渡し 🕶️✨

70年代後半から80年代にかけて、ロジャー・ムーアの007は熟成期に入りました。 アクションだけでなく、冷戦の終盤を意識したリアリズムが漂い始め、同時にシリーズの“品格”を保ちながら娯楽の粋を極めた時代でもあります。 ここでは『ユア・アイズ・オンリー』から『美しき獲物たち』まで、成熟したボンド像を紐解きます。

007/ユア・アイズ・オンリー(1981) は、派手さを抑え、初期作品のリアルなスパイサスペンスを意識した作品。 冷戦下の諜報戦や潜水アクションが丁寧に描かれ、ムーア版の中で最も“地に足の着いた007”と言われます。 コミカル要素が薄れたことで、彼の俳優としての演技力がより引き立ちました。

- シリーズの原点を思わせる緊張感あるトーン

- アクションと人物描写の両立に成功

続く 007/オクトパシー(1983) は、華やかなインドを舞台に展開する冒険譚。 空中スタントや列車上の戦闘など、体を張ったアクションが増加し、“熟練のボンド”が最後まで諦めない姿を印象づけます。 また、女性たちが主体的に活躍する点も注目で、タイトルの“オクトパシー”は女性リーダーの名を冠しています。

- 女性キャラクターの自立がテーマの中心に

- ロケ地の多様さと映像の鮮やかさが際立つ

同年には、かつてのボンド俳優ショーン・コネリーが主演した ネバーセイ・ネバーアゲイン(1983) が公開され、ファンの間で“ボンド対決”と話題に。 これは正式なEON作品ではないものの、旧作『サンダーボール作戦』のリメイクとして位置づけられます。 コネリーとムーア、二人の“熟練ボンド”が同時期にスクリーンへ登場したことは、007史上でも珍しい現象でした。

007/美しき獲物たち(1985) は、ムーアの最後の出演作。 若きクリストファー・ウォーケンが演じる冷酷な実業家ゾーリンとの対決を軸に、世代交代の気配が漂います。 サンフランシスコの橋上バトルや、デュラン・デュランの主題歌など、80年代カルチャーの香りをまとった一作です。

- ボンドの優雅さと時代のスピード感が交錯

- 主題歌「A View to a Kill」は全米1位を獲得

ロジャー・ムーアはこの時期、年齢を重ねてもなお「ボンドの気品」を保ち続けました。 コメディタッチが減り、どこか老練さと哀愁を感じさせる姿がファンの心を掴みます。 彼のボンドは、派手なアクションの裏にある“プロとしての誇り”を象徴する存在でした。

ロジャー・ムーア時代の後期は、『ユア・アイズ・オンリー』で原点回帰し、 『オクトパシー』でスパイ・アクションの極致を見せ、 『美しき獲物たち』で静かに幕を閉じました。 その姿は、ボンドというキャラクターが“歳を重ねても魅力的であり続ける”ことを証明。 次章では、より硬派な路線へと舵を切るティモシー・ダルトン期を解説します。🕵️♂️🎞️

転機の時代 ― ティモシー・ダルトンの硬派な路線 🕵️♂️🔥

1980年代後半、シリーズは大きな転換点を迎えます。ロジャー・ムーアの軽妙なボンド像から一変し、ティモシー・ダルトンが演じるボンドは、 より現実的で感情の深いスパイへと進化しました。冷戦の終盤にふさわしい、ハードボイルドで人間味ある007の誕生です。

冷戦の終焉

007/リビング・デイライツ(1987) は、ダルトン初登場の作品。 前任のムーアよりも冷徹で職人気質のボンド像を打ち出しました。 スパイ活動の現実を丁寧に描き、政治的な陰謀や東西冷戦を背景にしたストーリー展開は、まさに80年代の空気を反映しています。 派手さよりもリアルさを重視し、観客に「もし本当にMI6が存在したら?」と感じさせる世界観が評価されました。

- アクションより心理戦を重視したストーリーテリング

- 冷戦時代のスパイ任務をリアルに再現

- テーマソングはa-haのクールな「The Living Daylights」

続く 007/消されたライセンス(1989) は、シリーズ屈指のシリアス作。 ボンドの親友フェリックス・ライターを襲撃した麻薬組織への復讐を描きます。 MI6の命令に背き、単独で敵を追う姿は、従来の「国家のスパイ」から「個人の正義を貫く男」へと進化。 ティモシー・ダルトンの演技は、感情を抑えながらも滲み出る怒りと悲しみを見事に表現しています。

- ボンドが初めて“任務放棄”をする異色の展開

- ハードボイルド調で、シリーズ最も暴力的と称される

- 現代的な復讐劇として再評価が進む

ダルトンは原作者イアン・フレミングの原作に忠実であることを重視しました。 派手なガジェットや軽口よりも、任務の緊張感と心理的葛藤を前面に出した演出が特徴です。 見せ場のアクションも、あくまで物語の延長として配置されており、「現実のスパイ」に最も近い007として記憶されています。

とはいえ、ダルトン期もアクションの迫力は健在。 『リビング・デイライツ』では雪原のカーチェイス、『消されたライセンス』では大型トレーラーの爆破シーンなど、 実写スタントを駆使した映像はハリウッド作品にも引けを取りません。 CGに頼らない肉体的なアクションが、作品の緊張感を一層高めています。

ティモシー・ダルトン期の2作品、『リビング・デイライツ』と 『消されたライセンス』は、007シリーズに新たな深みを与えました。 派手さやユーモアを抑え、現実に生きるスパイ像を真摯に描いたことで、のちの“シリアス路線”の礎を築いたのです。 冷戦の終わりとともに幕を閉じたダルトン期は、短命ながらも強烈な印象を残しました。 次章では、90年代の復活を告げるピアース・ブロスナン時代に突入します。💼✨

90年代再起 ― ピアース・ブロスナン時代のモダナイズ 🌍💣

冷戦が終結し、世界が新しい秩序を模索していた1990年代。 007シリーズも同様に新たなスタートを切りました。 主演に抜擢されたのは、英国の俳優ピアース・ブロスナン。 彼はティモシー・ダルトンの硬派さと、ロジャー・ムーアの洒脱さを融合し、 “モダンでスマートなボンド”という理想像を体現しました。

新時代のスパイ像

007/ゴールデンアイ(1995) は、シリーズ再起の象徴。 ソ連崩壊後の混乱期を舞台に、裏切りと信頼をテーマにしたストーリーが展開します。 ブロスナンのボンドは、時代に合わせたスマートさと情感を兼ね備え、 “冷戦の亡霊と戦う新時代のスパイ”として観客を魅了しました。 新しいM役に女性(ジュディ・デンチ)が起用されたことも、時代の変化を象徴しています。

- 冷戦後のスパイ活動を描いた初の作品

- アクションとドラマのバランスが絶妙

- シリーズを再び世界的大ヒットへ導く

続く 007/トゥモロー・ネバー・ダイ(1997) は、 “報道が世界を動かす”という先見的なテーマを扱ったスパイ・アクション。 メディア王が情報操作によって戦争を引き起こすというプロットは、現代にも通じる鋭さを持ちます。 中国のエージェント、ウェイ・リン(ミシェル・ヨー)との共闘も印象的で、 グローバル化する時代にふさわしい国際色豊かな007でした。

- 女性パートナーとの対等な共闘関係

- ニュースメディアの権力を風刺

- 主題歌はシェリル・クロウの名曲

007/ワールド・イズ・ノット・イナフ(1999) は、 アクションの中に人間ドラマと裏切りを巧みに織り交ぜた作品。 女性悪役エレクトラ・キングの存在感が圧倒的で、 「ボンドが誰を信じるのか」という心理的サスペンスが物語の軸になっています。 技術革新と感情表現が融合した、成熟した一本です。

- 女性キャラクターの立体的な描写

- ドラマ性を重視した構成

- ボンドの“人間的弱さ”を丁寧に表現

007/ダイ・アナザー・デイ(2002) は、 ブロスナン時代の集大成。 派手なビジュアルエフェクト、氷上カーチェイス、透明ステルスカーなど、 エンタメ性を最大限に高めた一方で、 “ボンドの再生と復讐”という重いテーマを内包しています。 現実と非現実のバランスに挑戦した意欲作であり、 次期ボンド(ダニエル・クレイグ時代)への橋渡しとなりました。

- シリーズ40周年記念作品

- 過去作オマージュが随所に登場

- 21世紀のボンドへと続く布石

ピアース・ブロスナンのボンドは、“スマート・ジェントルマン”という言葉がぴったり。 アクション・ユーモア・セクシーさのバランスが最も整っており、 世界的に“理想のボンド像”として人気を博しました。 また、デジタル時代のスパイとして、テクノロジーを自然に使いこなす描写が特徴的です。

ピアース・ブロスナン時代は、007シリーズを現代へ導いた革新期でした。 『ゴールデンアイ』で再始動し、 『トゥモロー・ネバー・ダイ』で国際政治を描き、 『ワールド・イズ・ノット・イナフ』で内面を掘り下げ、 『ダイ・アナザー・デイ』で壮大なフィナーレを飾りました。 彼のボンドはクラシックとモダンの橋渡し役。 次章では、シリーズのリブート=ダニエル・クレイグ版の衝撃を紹介します。🕶️🚀

21世紀の挑戦 ― ダニエル・クレイグ時代〈1〉 始動編 💥🕶️

2000年代半ば、シリーズは再び“ゼロ”からの再構築に挑みました。 新たなボンドに選ばれたのはダニエル・クレイグ。 彼のデビュー作となる『カジノ・ロワイヤル』は、 それまでの007像を根本から塗り替えた、まさにシリーズの革命でした。 肉体的・感情的・人間的――全てをさらけ出す、新時代のボンド像がここに誕生します。

007/カジノ・ロワイヤル(2006) は、シリーズをゼロから再スタートさせた記念碑的作品。 原作1作目をベースに、“ボンドがどうやって007になったのか”を初めて描きました。 華やかなガジェットよりも、肉体的な格闘・心理戦・恋愛ドラマに焦点を当て、 「強くても壊れる男」という人間的ヒーロー像を確立。 イヴァ・グリーン演じるヴェスパーとの関係が物語に深みを与え、 それまでの007とはまったく異なる感情のリアリティを生み出しました。

- “冷静沈着”ではなく、“感情を持つスパイ”を描いた

- シリーズ屈指のポーカーバトルが象徴的

- ボンドの恋が物語の悲劇へと変わる衝撃の展開

007/慰めの報酬(2008) は、前作の直接の続編として描かれます。 ヴェスパーを失った悲しみと怒りを抱えたボンドが、 巨大組織「クァンタム」を追う中で、自分自身と向き合う姿を描くストーリー。 感情を抑えきれず暴走する姿は、人間としての脆さを際立たせ、 同時に彼の“信念”がいかに強いかを示しています。 世界を救う前に、まず自分を取り戻す――そんな内面の旅が続きます。

- 『カジノ・ロワイヤル』直後の物語を描く初の連作構成

- 怒りと喪失を抱えたボンド像

- ダニエル・クレイグの演技がさらに深化

ダニエル・クレイグ版の特徴は、リアル志向と感情表現の両立にあります。 無敵のヒーローではなく、血を流し、傷つき、迷う男として描かれました。 また、現代的な撮影技術と手持ちカメラを多用した演出により、 アクションの“体感性”が飛躍的に進化。 ボンドが現実世界に存在するかのような没入感を生み出しました。

この時期の007は、「国家のためのスパイ」から「自己と戦う男」へと変化しました。 世界を救う物語の裏に、ボンド自身の孤独・喪失・信頼の揺らぎが描かれ、 彼の選択一つ一つが重みを持つドラマへと昇華しています。 とくにヴェスパーとの愛は、彼の人生全体を変える重要な軸となり、 以後の作品群にまで感情的な影響を与え続けます。

撮影技術も飛躍的に進化。 『カジノ・ロワイヤル』ではチェコやモンテネグロの古城、 『慰めの報酬』では南米・ボリビアやイタリアの壮大なロケーションが使用され、 まるで現代アートのような映像美が実現しました。 スタントの多くをクレイグ自身がこなしており、 “俳優が本当に動く”ことでリアリティを極限まで高めています。

ダニエル・クレイグの登場によって、007は再び“命を持つシリーズ”となりました。 『カジノ・ロワイヤル』で誕生、 『慰めの報酬』で痛みを知る―― この2作でボンドは、ヒーローから“人間”へと進化したのです。 次章では、彼の内面と過去をさらに掘り下げ、 そして伝説的評価を受けた『スカイフォール』へとつながる軌跡をたどります。🔫🎞️

21世紀の挑戦〈2〉― クレイグ期の成熟と集大成 🎞️🔥

『カジノ・ロワイヤル』『慰めの報酬』を経て、ダニエル・クレイグのボンドは いよいよ“伝説の領域”に達します。 過去と向き合い、己を知る物語―― 『スカイフォール』『スペクター』『ノー・タイム・トゥ・ダイ』の3部作では、 シリーズ史上もっとも深い心理描写と映像美が融合し、007というキャラクターがひとりの人間として完結していきます。

007/スカイフォール(2012) は、シリーズ50周年を飾る傑作。 ボンドが過去のトラウマと向き合い、“生き残るスパイ”としての意義を再確認する物語です。 敵役シルヴァ(ハビエル・バルデム)は、MI6の裏切り者であり、 ボンドの「もうひとつの可能性」を体現する存在。 終盤のスコットランド・スカイフォール邸での戦いは、 家族・記憶・帰属というテーマが凝縮された感動的なクライマックスです。

- シリーズ史上もっとも美しい映像表現(撮影監督:ロジャー・ディーキンス)

- “M”の死という大きな節目

- ボンドのアイデンティティを再構築

007/スペクター(2015) は、 60年代以来の宿敵組織“スペクター”を復活させた重要作。 ボンドの過去、そして全ての悲劇の裏にいた黒幕・ブロフェルドとの対峙が描かれます。 アクション、ドラマ、ノスタルジーの三拍子が揃い、 クレイグ版007の世界が大きな輪でつながる瞬間です。 オープニングのメキシコ・デイ・オブ・デッドの長回しシーンは圧巻。

- “スペクター”復活によりシリーズが一本化

- 因縁と宿命の物語として深みを増す

- 主題歌「Writing’s on the Wall」がアカデミー賞受賞

007/ノー・タイム・トゥ・ダイ(2021) は、 ダニエル・クレイグがボンドを演じる最後の作品にして、シリーズの感情的頂点。 かつての恋人マドレーヌとの関係、そして新たな命との絆―― ボンドが“守るべきもの”を見つけ、命を賭して戦う姿は、観る者すべての心を揺さぶります。 これまでの007とは一線を画す、「愛と犠牲」の物語として完結しました。

- シリーズ初の“ボンドの死”を描いた衝撃の結末

- ヒューマニズムと希望が融合したラスト

- “ジェームズ・ボンドは帰ってくる”という伝統の継承

クレイグ期後半の3作では、 単なるスパイアクションを超えて、人間ドラマと存在哲学が中心テーマに据えられました。 シリーズを通して描かれるのは、ボンドという個人が世界とどう向き合うか、 そして“使命”と“幸福”のどちらを選ぶかという普遍的な問いです。 その答えを示す形で、彼は最期まで“ボンドらしく”あり続けました。

『スカイフォール』では英国の風景と光の陰影、 『スペクター』では伝統美と最新技術、 『ノー・タイム・トゥ・ダイ』では繊細な人間ドラマと壮大なスコアが融合。 撮影・音楽・演出のすべてがシリーズの頂点に達しました。 特に音楽はハンス・ジマーによる壮大なスコアが観客を包み込み、 007の“終わりと始まり”を感じさせる構成となっています。

ダニエル・クレイグ期の後半3作品―― 『スカイフォール』、 『スペクター』、 『ノー・タイム・トゥ・ダイ』 は、 007というシリーズが“感情の物語”へ進化した証です。 ボンドが世界を救うだけでなく、己の心と向き合い、愛を選び、そして散る――。 これこそが21世紀のヒーロー像。 次章では、スピンオフや非公式作品、そして“次なるボンド”の展望を探ります。🕊️✨

非公式・スピンオフ作品の位置づけ 🎭📽️

007シリーズには、EONプロダクションが製作した“公式”25作品とは別に、 非公式版・スピンオフ的存在として知られる作品がいくつか存在します。 これらの作品はライセンス問題や製作権の違いから本流には含まれませんが、 それぞれが独自の価値と実験精神を持ち、ボンド神話の“裏側”を形作っています。 本章では、その代表的な2作を紹介します。

007/カジノ・ロワイヤル(1967) は、 イアン・フレミング原作の第一作を基にした“風刺パロディ版”。 デヴィッド・ニーヴンを始めとする複数の俳優が“ジェームズ・ボンド”を名乗る奇抜な設定で、 スパイ映画ブームを揶揄したコメディ色の強い作品です。 バート・バカラック作曲のテーマや豪華キャストの共演など、 映画史的には異端ながらもカルト的な人気を誇ります。

- 複数のボンドが登場する異例の構成

- 豪華すぎるキャストと音楽が魅力

- 007を“笑い飛ばした”唯一の公式外映画

ネバーセイ・ネバーアゲイン(1983) は、 ショーン・コネリーが12年ぶりにボンドへ復帰した作品。 これは『サンダーボール作戦』(1965)のリメイク版で、 権利を持つケヴィン・マクラリーが別ルートで制作した“非EON作品”です。 コネリー自身が再びボンドを演じたことから、 ファンの間では「本家vs番外編」の対決として大きな話題を呼びました。

- タイトルはコネリー夫人の一言「Never say never again(もう二度と言わないで)」が由来

- 当時61歳のコネリーが堂々たる風格で復帰

- 本家の『オクトパシー』と同年公開という“007戦争”を引き起こした

007の映画化権は、当初イアン・フレミングの小説ごとに複雑に分配されていました。 特に『サンダーボール作戦』を巡る訴訟問題が長年続いたため、 一部の権利がEONプロダクション外に流出。 その結果、上記2作が“非公式007”として生まれたのです。 これらは本流に属さないものの、シリーズの自由な拡張実験として評価されています。

これらの作品が持つ自由な発想は、その後のシリーズにも影響を与えました。 特に“別解釈のボンド”や“異なるトーン”を許容する流れは、 現代の映画ユニバース(例:DCやマーベル)に通じる柔軟性と先見性を持っています。 また、ファンの中にはこれらを「もしもの007世界」として楽しむ層も存在し、 今なおリバイバル上映や再評価の動きが続いています。

非公式版・スピンオフ作品―― 『カジノ・ロワイヤル(1967)』と 『ネバーセイ・ネバーアゲイン(1983)』 は、 本流とは異なるアプローチで“007という存在”を再解釈した実験作です。 それぞれの時代の映画文化や社会風刺を反映しながら、 シリーズが単なるスパイアクションを超えた“多様な世界観”を持つことを証明しました。 次章では、シリーズ全体に通じる共通モチーフ―― ガジェット・ボンドカー・ボンドガールの進化を紐解いていきます。🚗💋🔫

シリーズ共通モチーフと変遷 ― ガジェット/ボンドカー/ボンドガール 💡🚗💋

007シリーズの魅力は、単なるスパイ映画の枠を超え、 “様式美”としての世界観を築き上げてきたことにあります。 その中心にあるのが、ボンドの愛用するガジェット、象徴的なボンドカー、 そして彼を取り巻く個性的な女性たち――いわゆる“ボンドガール”。 本章では、それら3つのモチーフの進化と時代ごとの特徴を振り返ります。

シリーズ初期では、ボンドガールは“救われる存在”として描かれていました。 しかし1970年代以降、女性の社会的地位の向上とともに、 彼女たちは“共に戦うパートナー”へと変化。 『私を愛したスパイ』のアニヤ、 『ゴールデンアイ』のナターリア、 『カジノ・ロワイヤル』のヴェスパー、 そして『ノー・タイム・トゥ・ダイ』のマドレーヌ―― 時代ごとに“ボンドと対等な存在”として進化しています。

- 60年代:美と誘惑の象徴

- 80〜90年代:自立した女性像

- 2000年代以降:ボンドの精神的支柱へ

ガジェット・車・女性――これらは単なる要素ではなく、 ボンドの「生き方そのもの」を象徴しています。 それは「危険を愉しむ美学」であり、 常に“機能と優雅さ”のバランスを追求する英国的精神の表現でもあります。 この三位一体の美学が、60年以上にわたり007を他のアクション映画と一線を画す存在にしてきたのです。

シリーズを通して、アストンマーティンやオメガ、ターンブル&アッサーなど、 実在ブランドとのコラボレーションが常に行われてきました。 それは単なるタイアップではなく、 “ボンドが身にまとう世界観”を構築するための一部です。 スーツ、時計、車――そのすべてが物語を語る“言語”になっているのです。

ガジェット、ボンドカー、ボンドガール―― これら3つの柱は007シリーズのDNAそのもの。 科学技術、ファッション、ジェンダー観といった社会的テーマと密接に関わりながら、 作品のたびに新しい姿を見せてきました。 ボンドの世界を彩るこの美学は、今後も変化し続けるでしょう。 次章では、ロケーションと映像技術の進化を通して、007が描いてきた“世界の風景”を紐解きます。🌍🎥

ロケーションと撮影技術の進化 ― 世界を旅する007 🌏🎥

007シリーズのもうひとつの主役――それは、「世界そのもの」です。 半世紀以上にわたり、ボンドは世界中を舞台に活躍し、 その時々の最新技術や映像表現で観客を驚かせてきました。 この章では、007が描いてきた“地球規模の舞台装置”の進化を見ていきましょう。

60年代は35mmフィルムでの撮影が主流で、色彩豊かなトーンが特徴でした。 90年代の『ゴールデンアイ』以降はデジタル合成が導入され、 アクションの幅が飛躍的に拡大。 そして2010年代の『スカイフォール』では、 ロジャー・ディーキンスによるシネマスコープの撮影が芸術的と評されました。 現代の007は、リアリズムと映像美を両立させた“映画体験”そのものです。

- フィルムからデジタルへの移行で映像表現が進化

- IMAXやドローン撮影など最先端技術を積極採用

- 現代ボンドは“スクリーンアート”として完成形に

007のロケーションは常に“人間 vs 自然”の構図を内包しています。 氷河、砂漠、深海、火山、都市――そのどれもがボンドの精神的試練を象徴。 例えば『サンダーボール作戦』の水中バトル、 『ノー・タイム・トゥ・ダイ』の孤島など、 自然が舞台装置であると同時に、ボンドの“孤独と強さ”を表現する鏡となっています。

007シリーズの伝統は、CGよりも“実際に行う”ことにあります。 スキーでの崖下り、パラシュートジャンプ、ビルからの落下など、 多くのシーンはスタントチームの実演で撮影されてきました。 このこだわりがリアリティを支え、観客に“手に汗握る”体験を提供しています。

- 実写スタントの伝統は60年以上続く

- 最新作でもデジタルとアナログの融合を重視

世界を舞台に撮影されてきた007シリーズは、 単なるスパイアクションを超え、地球規模の“文化記録”としての価値を持っています。 その時代の都市、自然、技術を通して“世界の顔”を映し出すことで、 観客はスクリーンを通じて世界旅行をしているような感覚を味わえるのです。 次章では、音楽とテーマソングがいかにしてシリーズの“魂”を形づくったかを紐解きます。🎵✨

音楽とテーマソング ― ボンド・サウンドの魅力 🎶🎙️

007シリーズの代名詞といえば、あの印象的なテーマ音楽。 スパイ映画でありながら、音楽そのものが“ブランド”として独立している稀有なシリーズです。 60年以上の歴史の中で、007の音楽は時代のトレンドを反映しつつ、 一貫して“ボンドらしさ”を保ち続けてきました。

シリーズ1作目『ドクター・ノオ』(1962)で誕生した「ジェームズ・ボンドのテーマ」は、 作曲家モンティ・ノーマンによって生み出され、アレンジをジョン・バリーが担当しました。 ジャズとロックを融合した独特のリズムは、洗練と危険が同居するスパイ像を音で表現。 以後、すべての作品でアレンジを変えながらも、その旋律は受け継がれています。

- 「タタン、タタタタン♪」のイントロがシリーズの象徴に

- 時代に合わせてテンポや構成をアップデート

- 音楽で“ボンドが登場した瞬間”を演出

007シリーズの魅力のひとつが、毎作ごとに異なる豪華アーティストによる主題歌です。 シャーリー・バッシーの『ゴールドフィンガー』、ポール・マッカートニーの『死ぬのは奴らだ』、 デュラン・デュランの『美しき獲物たち』など、時代を代表するスターたちが参加。 現代ではアデル『スカイフォール』、サム・スミス『スペクター』、 ビリー・アイリッシュ『ノー・タイム・トゥ・ダイ』と続き、アカデミー賞受賞の常連となっています。

ジョン・バリーは、60〜80年代のボンド音楽を確立した偉大な作曲家。 彼の手によって007は“聴いてわかるブランド”になりました。 その後、デヴィッド・アーノルドが90年代のモダン・エレクトロ調を導入し、 クレイグ期にはハンス・ジマーが壮大なスコアで物語を締めくくります。 音楽のスタイルは変わっても、“哀愁と力強さ”という核は一貫しています。

ボンドサウンドの魅力は、単なるスパイ映画のBGMを超えて、 観客の感情を操る「心理的演出」にあります。 華やかでリッチなメロディの裏に、どこか切ない旋律を忍ばせる―― その“陰と陽”のバランスが、007の世界観そのものです。 特にアデルやサム・スミスの主題歌には、ボンドの孤独と使命感が重ねられています。

- 1960年代:ジャズ+管楽器によるクラシック・スパイサウンド

- 1970〜80年代:ディスコ・ポップを融合(ムーア期)

- 1990年代:電子音とオーケストラのハイブリッド

- 2000年代以降:ダークでドラマティックな構成へ

007の音楽は、映画を観たことがない人でも耳に残るほど世界的に認知されています。 テーマ曲が流れるだけで観客は「ボンドが来た」と感じる―― それはシリーズが培ってきたサウンド・ブランディングの成果です。 音楽が007を一段上の“文化的アイコン”へ押し上げたのです。

音楽は007の“心臓”であり、シリーズの感情的な導線です。 『ドクター・ノオ』から 『ノー・タイム・トゥ・ダイ』まで、 音楽は時代ごとに姿を変えながらも、常にボンドの精神を鳴らし続けています。 次章では、興行・批評・文化的影響の観点から、007がなぜ“永遠のブランド”であり続けるのかを探ります。💼🌍

興行・批評・文化的影響 ― なぜ007は“永遠のブランド”なのか? 💼🌍

半世紀を超えて愛されるシリーズは稀です。007が“長寿ヒット”であり続ける理由は、単なる興行成績の強さだけではありません。時代ごとに姿を変える主人公像、社会テーマの取り込み、音楽・ファッション・旅行先に至るまでの波及効果――それらが複合的に作用し、映画館の外側にまで価値を拡張してきました。本章では、興行・批評・カルチャーの三方向から007の強さを読み解きます。

007は「フォーマット(ガンバレル→主題歌→世界規模の脅威)」を守りつつ、主人公像を更新してきました。例えば、往年の決定版である 『ゴールドフィンガー』の“痛快さ”は、現代では 『カジノ・ロワイヤル』の“人間ドラマ”へと転換。さらにシリーズ50周年作 『スカイフォール』が幅広い層を取り込み、次の世代へ橋渡しました。毎回“同じで違う”体験を提供できることが、興行の母数を積み上げる最大の要因です。

- “型”があるから初見でも入門しやすい

- 主演交代とトーン刷新でリピーターを維持

- 節目作で新規層を拡張(周年・技術革新)

批評は007を、娯楽性だけでなく社会の変化を映す鏡として読み解いてきました。 『女王陛下の007』は“愛と喪失”でキャラクターに深みを付与し、 『ワールド・イズ・ノット・イナフ』は“信頼と裏切り”の心理劇を強化。 『ノー・タイム・トゥ・ダイ』はヒーロー像の更新に踏み込み、倫理観をめぐる議論を呼びました。娯楽と問題提起の両立が、長期的な評価の底力です。

作品に登場するロケ地は観光需要を喚起し、主題歌はチャートを席巻、スーツや時計は“理想の身だしなみ”として憧れを生みました。象徴的なボンドカーやガジェットはプロダクトデザインの文脈で語られ、広告・ファッション誌・旅行ガイドなど他領域のコンテンツを活性化します。映画外でも「ボンド的ライフスタイル」が常に再解釈され、文化資本として循環しています。

- 継承:ガンバレルやテーマ音楽の“儀式”を守る

- 刷新:主演交代・トーン・撮影様式を大胆に更新

- 対話:社会課題(監視、メディア、倫理)と物語を接続

この三位一体が、長期シリーズの“飽き”を回避する設計図。

007が“永遠のブランド”でいられるのは、フォーマットの安心感と更新の驚きを同時提供できるから。さらに、批評との緊張関係が作品の厚みを生み、映画外のカルチャー波及が価値を増幅します。次章では、このブランドが次の時代へどう受け継がれるのか――「次期ボンド」論と今後の展望を整理します。🕶️🚀

日本との関係性/ローカル事情 ― 邦題・日本ロケ・ファン文化 🇯🇵🎬

007シリーズは、英国発のスパイ映画でありながら、早くから日本でも大きな人気を博してきました。 本章では、日本での007受容史、ロケ撮影のエピソード、邦題の変遷、そして日本独自のファン文化について詳しく紹介します。

1967年公開の『007は二度死ぬ』は、シリーズ初の日本ロケ作品として知られています。 当時の東宝撮影所との共同制作で、東京、姫路城、鹿児島・桜島、長崎など全国各地で撮影が行われました。 火山基地の巨大セットは松竹大船撮影所に建設され、当時の世界最大級規模。 ボンドが“日本の忍者部隊と共闘する”という奇抜な展開も話題を呼びました。

- 志村喬、浜美枝など日本人俳優が出演

- 東京オリンピック後の日本を象徴する映像美

- 原作者イアン・フレミングも日本文化に深い関心を示していた

日本では、英語タイトルをそのまま直訳するのではなく、 よりキャッチーで雰囲気を伝える邦題が工夫されてきました。 『From Russia with Love』→『ロシアより愛をこめて』、 『The Man with the Golden Gun』→『黄金銃を持つ男』など、 言葉選びのセンスが絶妙です。 これらの邦題は、作品の内容以上に“ロマンと危険の香り”を醸し出し、 日本の観客にとって007を“憧れの異国体験”として印象づけました。

1960〜70年代、日本では「東宝洋画系」でのロードショーが定番でした。 公開時には“ジェームズ・ボンド来日フェア”などの企画が行われ、 映画雑誌や男性誌ではボンドのファッション特集、ガジェット紹介なども展開。 80年代にはVHS・LDブームで過去作が再評価され、 2000年代以降はBlu-rayボックスや配信サービスによって再び脚光を浴びています。

現在も熱狂的なボンドファン層が存在し、 国内では「ボンドナイト」「007展」などのイベントが定期的に開催されています。 SNS上では、スーツの再現、ボンドカー模型コレクション、主題歌カバー演奏など、 ファンによる創作活動も盛んです。 特にクレイグ期以降は若年層ファンが増え、007は“クラシックとモダンの融合”として再評価されています。

- ファン主導の上映イベントが全国で開催

- ボンドガールのコスプレ文化も人気

- 映画音楽コンサートなどが文化行事化

『007は二度死ぬ』以降、日本文化はシリーズの中で繰り返しモチーフとして登場します。 “忍者”“武士道”“折り紙”といった日本的美意識が、 後のアクション演出や美術デザインにも影響を与えたとされます。 また、日本の観客が求める“完成されたエンタメ”という価値観は、 ボンド映画の演出スタイルに間接的な刺激を与えたと映画史家は指摘しています。

日本と007の関係は、単なる輸入娯楽を超えた“文化交流”の物語です。 『007は二度死ぬ』を皮切りに、 邦題の翻訳センス、独自の宣伝戦略、熱狂的ファン文化などが重なり、 日本は007シリーズにとって欠かせない存在となりました。 次章では、未来へ向けたシリーズの展望――“次期ボンド”と“007のこれから”を考察します。🚀🎞️

次期ボンドとシリーズの未来予想図 ― 受け継ぐもの/変えるべきもの 🔮🕶️

『007/ノー・タイム・トゥ・ダイ(2021)』で一区切りを迎えた現在、007は次の時代へ。 ボンドという“役”は俳優とともに生まれ変わり、様式美を守りながら時代性を取り込んできました。 本章では、これまでの流れと産業動向から「次の007」を展望します(※下記はあくまで将来像の仮説と整理です)。

- 年齢帯:長期契約を見据えた30代前後〜半ば(シリーズを3〜5作担える体力と可塑性)

- フィジカル:スタント適性&生身の説得力(クレイグ期で高まった“体感アクション”の継承)

- 英国性:アクセントや所作に宿る“ブリティッシュ・クール”の体現

- 品とユーモア:シリアスに偏りすぎない、乾いた機知と色気の復権

- 現代性:多様性の感覚・時代的価値観への読解力(説教臭さを避けた自然なアップデート)

今後の路線は大きく三択に集約されます。

- クラシック回帰:『ゴールドフィンガー(1964)』的な快楽性と“粋”を再強調。色と音とガジェットの愉しさ。

- スパイ・スリラー深化:『カジノ・ロワイヤル(2006)』路線の心理と駆け引き。PG12〜R寄りの硬質なリアリズム。

- ハイブリッド:クラシックな品格 × 現代スリラーの緊張感。ユーモアを適量にブレンド。

007の敵は常に「時代の不安」を映してきました。これからの主戦場は次の領域が有力です。

- 情報優位の独裁:監視資本主義/ディープフェイク/選挙工学を操る黒幕

- 気候と資源:水・レアメタル・エネルギーを牛耳る新興財閥

- バイオリスク:生物工学の濫用と個人情報の“遺伝子化”

- 非国家主体:国境を越えるサプライチェーンを握る匿名企業連合

ガジェットは「使い方の美学」が命。AI時代でも、万能すぎる道具は緊張感を壊します。 ボンドカーは伝統のアストンマーティンを軸に、EV/ハイブリッドの現実味と“音・手触り”の演出をどう両立させるかが課題。 ハッキングやドローン戦は取り入れつつ、最終的には手で解決する設計が快い。

サポート陣は“世代交代の器”。キャストの継続と刷新を巧みに織り交ぜ、 ボンドの孤独を照らす“職場の温度”を保つことが重要です。 Qの若返りは成功例。Mは国家倫理の代弁者として、時にボンドの鏡であり壁である存在に。

近年の成功は、痛みと代償を伴うアクションにありました。 流血を増やすのではなく、「落下の重さ」「呼吸の乱れ」「静寂」を編集で感じさせる。 観客の体に届く映画作法が、007の高級感を守ります。

007は“映画館体験”と相性が抜群です。IMAXや高規格上映での没入は引き続き中核に。 一方で配信は、ウィンドウ戦略の最適化とアーカイブ価値の増幅装置として活躍。 劇場起点で話題をつくり、配信で世界的ロングテールを育てる二段構えが有効です。

選択肢は二つ。 完全リブート:ボンドの起点を再定義し、入門の敷居を下げる。 緩やかな継続:MやQの継続で“世界の記憶”を残しつつ、俳優交代のしなやかさを確保。 いずれにせよ、一作で完結しながらシリーズ的満足を与える構成が鍵です。

- 予告編は“音(テーマ)→シルエット→ワンガジェット”で即認

- 過去作の小さなオマージュを散りばめ、気づきの喜びを演出

- ロケ地×音楽×ファッションの三位一体PRで横断的に話題化

未来のボンドを待つ間、“核”がわかる2本を。 ・様式美の基準:『ゴールドフィンガー(1964)』 ・現代の基準:『カジノ・ロワイヤル(2006)』 この2本の“基準線”を知れば、次の時代がどう更新されたかが見えてきます。

次期007に求められるのは、品と胆力、そして時代感覚。 トーンは“クラシックの愉しさ × 現代スリラーの緊張”のハイブリッドが本命。 劇場起点の映画体験を守りつつ、配信で長く愛されるブランド運用が鍵となります。 何よりも、ボンドは“人間の物語”。 彼が笑い、傷つき、選ぶ――その瞬間に、私たちは再びスクリーンへ戻っていくのです。🕶️🍸