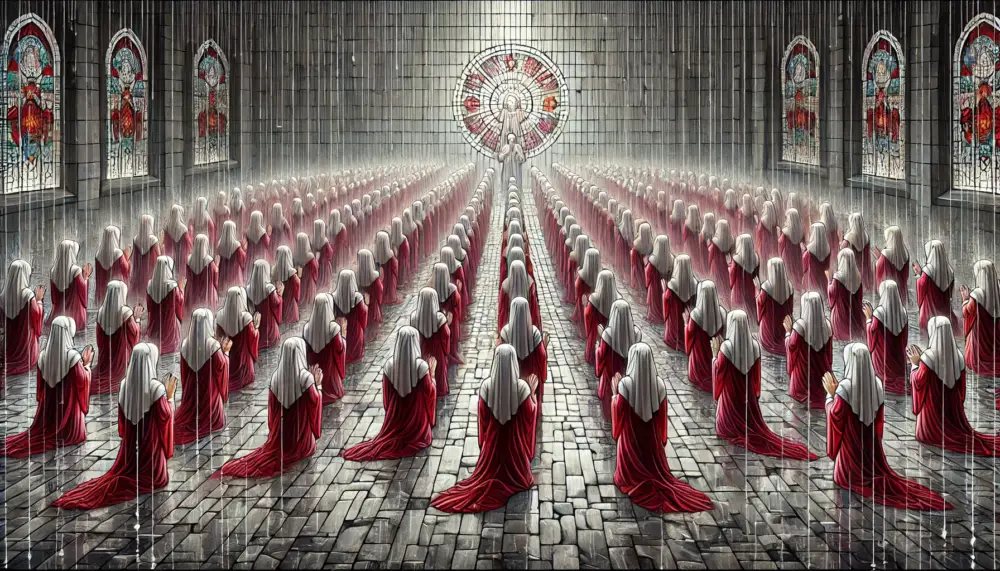

世界中で社会現象となったドラマシリーズ『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』。 赤いフードの女たちが行進するあの印象的な光景を、ニュースやSNSで見たことがある人も多いでしょう。 しかしこの作品が本当に語っているのは、未来の話ではなく“今”の私たちの社会です。 「もし、自由や権利を当たり前と思っていた日常が、ある日すべて奪われたら?」 ― そんな問いを突きつけながら、観る者の心を深く揺さぶる物語です。

本記事では、このシリーズを初めて観る人・途中で止まってしまった人・最後まで観たけれど改めて整理したい人、 すべての視聴者に向けて、わかりやすく・感情的に・そして美しくこの世界を案内します。 前半ではネタバレなしで作品の魅力と設定を解説し、後半では警告を挟んでシーズンごとの物語と考察を丁寧に掘り下げます。 初心者にも優しく、映画やドラマに普段触れない人でも理解できるように構成しています。🎬

さあ、赤い衣をまとった侍女たちが歩む世界へ足を踏み入れましょう。 その沈黙の奥には、希望・怒り・祈り・そして人間の尊厳が息づいています。 これは“恐ろしい未来の物語”ではなく、「私たちが選ぶ未来の物語」なのです。🕊️

ハンドメイズ・テイルとは? 👀🟥

『The Handmaid’s Tale』📗 ジャンル:ディストピア/社会派ドラマ テーマ:自由・身体・名前・抵抗

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』は、「もし社会のルールが一気に反転したら?」という想像を、冷たくも美しい映像で描くドラマシリーズです。舞台は、かつてアメリカだった地域に誕生した全体主義国家ギレアド。深刻な少子化の中で、出産できる一部の女性(侍女=ハンドメイド)が支配層の家に配属され、「産むための役割」だけを押し付けられます。主人公は、家族と日常を奪われ、名前すら取り上げられた女性。声を失いかけた人が、どうやって自分を取り戻すのか――その過程を、一人称の独白や視線の演出で丁寧に追いかけます。🎬

「自由って何?」「社会が決めた役割はどこまで正しい?」「私たちはどこまで耐え、どこでNOと言うの?」

主人公は、ある日突然“侍女”として生きることを強制されます。彼女は過去の記憶(家族・仕事・友人)を胸にしまいながら、厳格なルールと監視社会の中で日々を過ごします。逃げるのか、従うのか、仲間を信じるのか。日常のささやかな行為――目配せやささやき、手紙、合図――が、やがて大きな「抵抗」へとつながっていく物語です。

一目でわかる色のコード(侍女の赤、妻の青/緑など)が、身分や権力を無言で語ります。静かなカメラ、息を止めるような間、ささやく独白。派手なアクションに頼らず、“見せないことで緊張を生む”演出が続きます。そうして日常の一歩一歩が、観る私たちにとっても体験になります。

- 赤いボンネット=視界の制限→自由の制限の象徴

- 無表情な建築・均一な儀式→個の不在を可視化

- 音の少ないサウンド設計→囁き・息遣いが抵抗のサインに

予備知識はここだけでOK。難しい用語は不要です。

- 侍女(Handmaids):出産を強いられる女性たち。赤い衣。

- コマンダー(Commanders):支配層の男性。家の頂点。

- 妻(Wives):コマンダーの妻。青や緑の衣装。

- アント(Aunts):侍女の教育・監督役。制度の番人。

重いテーマですが、「3つの問い」を意識すると迷いません。

- だれがルールを決めていて、だれが従わされている?

- いつ・どこで小さな「NO」が生まれている?

- 名前(呼び名)はその人に何をもたらし、何を奪う?

1話目は“世界設定に慣れる”回と考えて、ゆっくり。気になる人物を1人決めて「その人の選択」を追うだけで、理解が一気に進みます。📌

作品には暴力・抑圧・性に関する重い描写が含まれます。フィクションではありますが、現実の出来事や議論を想起させる場面も多いです。無理に連続視聴をせず、1話ごとに深呼吸して感情を整えるのがおすすめ。視聴後に感じた違和感や疑問は、自由権利連帯といったキーワードでメモしておくと、後半の考察パートを10倍楽しめる足場になります。

まとめると『ハンドメイズ・テイル』は、「世界の仕組みが個人をどう縛るか」を体験として見せてくれるドラマです。派手な起伏よりも、静かな緊張と日々の選択が物語を動かします。ここまでのポイントを押さえれば、ネタバレなしの土台づくりは完了。この先の章では、シリーズならではの醍醐味や、実際の各シーズンで何が起きたのか(※ここから先は警告後にネタバレあり)を、わかりやすく丁寧に掘り下げていきます。🕯️

シリーズの醍醐味 ✨

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』の最大の魅力は、単なるフィクションではなく、「もし明日、世界がこう変わったら?」という現実的な恐怖を描いている点です。物語の世界“ギレアド”は極端に見えて、実は私たちの社会の延長線上にある。視聴者は、「自分ならどうする?」という問いを突きつけられながら、主人公ジューンの苦悩や希望を追体験します。

このシリーズの人物たちは、善悪の二元論で描かれません。支配者であっても恐れや愛情を持ち、抑圧される側にも葛藤と怒りがあります。

特に主人公ジューンの「怒り」や「祈り」は、視聴者の胸に刺さるほどリアル。沈黙の中で目だけが感情を語り、表情のわずかな変化がセリフ以上の力を持つのです。

- 沈黙と涙がセリフより雄弁

- 敵と味方の境界が曖昧

- 「誰も完全な被害者でも加害者でもない」構造

白い建物、規則的な列、そして赤い衣――このドラマのビジュアルは、すべてが意味を持つデザインです。

一見静かな構図でも、そこには「支配」「孤独」「信仰」「罪」の象徴が散りばめられています。特に赤色のコントラストは“生と死”の境界を表し、視覚的に物語を語る重要な要素です。

ギレアド社会は、想像の産物でありながら現代社会の構造を鏡のように映す存在です。

権力・宗教・制度が結びつくとどうなるか? どこから個人の自由が削られていくのか? その“仕組み”が丁寧に描かれています。

たとえば、監視カメラや密告文化は現代のSNS社会にも通じるモチーフ。視聴者は不安を感じつつも、目をそらせなくなるのです。

- 支配は恐怖だけでなく「慣れ」で成立する

- 秩序が安定を生み、安定がまた支配を強化する

絶望の世界でも、ハンドメイドたちは完全に心を奪われません。

彼女たちは目線や言葉の断片を使って、小さな反抗を積み重ねていきます。

「私はまだここにいる」「私の中の私を失っていない」という意思が、暗闇の中の光のように輝く――それがこの物語の核心です。

だからこそ、気づいた瞬間の感動が大きいのです。

『ハンドメイズ・テイル』の醍醐味は、ショッキングな展開よりも「感情の静かな波」にあります。

ドラマの中で“誰もが犠牲者であり加害者でもある”という構図が、単なる悲劇ではなく社会全体の寓話として私たちに響くのです。

そして最終的に残るのは、絶望の中にも確かに存在する「人間の尊厳」。それを感じ取れたとき、この作品の奥深さを本当の意味で理解したことになるでしょう。🔥

知っておくとよい予備知識 📘

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』をより深く楽しむためには、「ギレアド共和国」という架空の社会構造を少しだけ理解しておくことが大切です。 難しい専門知識は不要。ここでは、初心者でも物語を追いやすくなるように、最低限知っておきたい背景とキーワードを整理します。

物語の舞台は、アメリカが崩壊した後に誕生した宗教原理主義国家「ギレアド共和国」。

ここでは極端な信仰と政治が一体化し、女性は「子を産むための存在」として位置づけられます。

国の標語は「神の意志に従うこと」。しかし実際は、権力者が都合よくその意志を利用しているだけ――という皮肉な構造です。

- 社会の目標:出生率の回復

- 政治体制:宗教と軍事が支配する神政国家

- 女性の権利:ほぼ剥奪(仕事・所有・読み書き禁止)

この物語では、衣装の色が階級と役割を表しています。見た目の美しさとは裏腹に、それぞれの色には制約と支配の意味がこめられています。

- 赤=侍女(ハンドメイド)/生殖を担う女性たち

- 青・緑=妻(ワイフ)/支配者の正妻

- 茶色=マーサ/家事や雑務を担う女性

- 黒=コマンダー(支配層の男性)

- 灰色=アント(監視役の女性)

主人公ジューンは侍女になると「オブフレッド(Offred)」と呼ばれるようになります。これは「フレッドの所有物(Of Fred)」という意味。 ギレアドでは女性の名前=所有権の記号。それまでの人生・記憶・個人の尊厳は消され、ただの“役割”に変えられてしまうのです。 この「名前を取り戻す」ことこそが、シリーズを通じた彼女の戦いの核心といえます。

物語のテンポは静かですが、背景には緻密な社会構造が存在します。以下のポイントを意識して観ると、より深い理解につながります。

- 宗教の引用:旧約聖書を“都合よく解釈”して法律化。

- 恐怖による統制:見せしめ・処刑・密告で支配。

- 希望の芽:小さな地下組織や秘密の助け合いが存在。

これらの予備知識を軽く頭に入れておくだけで、物語の細部が格段にわかりやすくなります。 たとえば、侍女たちがささやく一言や、背景に映る建物の色――それらすべてがギレアドという世界の“言語”なのです。 あとはその言語を少しずつ読み解くだけ。準備は整いました。次の章からは、いよいよ物語の本編(※ネタバレを含む解説と考察)に入っていきます。🔔

シーズン1 🩸 静かな絶望の始まり

シーズン1は、主人公ジューン(June)が普通の生活から一瞬で地獄に突き落とされるところから始まります。 彼女は夫と娘と幸せに暮らしていましたが、国家崩壊後、女性の権利が奪われた新国家ギレアドが誕生。 ジューンは捕まり、「オブフレッド(Offred)」という名前を与えられ、指導者フレッドの家で「侍女」として生きることを強いられます。

侍女は「神の名のもとに子を授ける」という名目で、月に一度の儀式(セレモニー)に参加させられます。 妻セリーナ・ジョイは形式上その場に立ち会うものの、彼女自身もこの制度の犠牲者。 家の中には「愛情」はなく、役割と義務だけが支配しています。 カメラは静かに壁やドアノブ、沈黙の表情を映し、息苦しいほどの緊張感を生み出します。

- 赤い衣装は「服従」と「抵抗」を同時に象徴

- 妻セリーナの複雑な感情が社会の縮図

- “神の意志”という名の支配

ジューンの過去は鮮やかで、現在のギレアドは無機質。 その強烈なコントラストが、「日常のありがたさ」を逆照射します。 普通にコーヒーを飲む、友人と笑う――そんな小さな瞬間が、いかに貴重だったか。 物語は過去の記憶を挟むことで、視聴者に“もし自分が奪われたら”という想像を促します。

同じ侍女たちは監視し合うように仕組まれていますが、その中でも密かに絆が生まれます。 挨拶「Under His Eye(神の目の下に)」の裏で交わされるほんの一言。 「May the Lord open(神の導きがありますように)」の中に、彼女たちの祈りと反抗の両方が込められています。 言葉の使い方ひとつで、希望が芽生える瞬間を描くのがこの作品の美しさです。

- 小声のやり取り=生存のサイン

- 「見る」「見られる」が社会の構造そのもの

物語の後半、ジューンはかつての仲間モイラと再会し、脱出のチャンスを得ます。 しかし彼女は決して「単なる被害者」ではありません。 子どもを取り戻したいという母としての意志が、反抗の原動力となるのです。 絶望の中で見せる彼女の眼差しは、沈黙よりも雄弁。観る者に“まだ終わっていない”と訴えます。

シーズン1は、抑圧のルールを理解させるための「導入」でありながら、同時に最も心理的に重い章でもあります。 画面は静かでも、心の中では叫びが響いている――そんな構造を持つ物語。 このシーズンのラストで、ジューンがトラックの中へ連れ去られる瞬間、私たちは「これは終わりではなく始まり」だと悟るのです。 自由を奪われた者がどう立ち上がるのか? その答えは次章、シーズン2へと受け継がれていきます。🔥

シーズン2 🌊 絶望の中で見つける希望

シーズン2は、シーズン1のラストで連れ去られたジューン(June)のその後を描きます。 彼女は一時的に自由を手にするものの、ギレアドの恐怖はすぐ背後に迫る。 「外の世界」も決して安全ではないという現実を突きつけられ、 彼女の物語は「逃げる」から「立ち向かう」へと軸を変えていきます。

物語冒頭、ジューンは大胆な脱出を試み、束の間の自由を手にします。 しかし、それは長く続かない。彼女は再び捕らえられ、懲罰として強制出産施設へ。 そのシーンは、希望がいかに脆いかを痛感させるものであり、視聴者にも強烈なショックを与えます。 ただ、彼女の心の中では確実に“何か”が変わり始めていました。

ギレアドでは、女性たち自身が互いを監視し、秩序を保っています。 しかし、その中にも確かに連帯の芽が存在します。 妻セリーナ・ジョイがジューンを助けようとする瞬間や、侍女たちが密かに情報を共有する場面など、 “敵同士”が共通の苦痛を理解し合う描写が増えていきます。 同時に、裏切りも起こる――それがこの社会の悲しさです。

- 共犯と被害者の境界が曖昧に

- “女性が女性を支配する”という構造

- それでも残る微かな優しさ

ジューンは妊娠し、命を育むことになります。 ギレアドでは“産む”ことが国家の命令であり、母性は国家の財産とされる。 しかし、ジューンにとってそれは抵抗の行為です。 奪われた娘ハンナを思い出しながら、彼女は「もう誰にも支配させない」という強い意志を抱くのです。

物語の後半、ギレアドの内部で小さな反乱が起き始めます。 モイラや他の元侍女たちが国外で抵抗運動を始め、 ジューンも密かに連絡網に加わるように。 静かな囁きがやがて炎となる――その瞬間のカタルシスが、シーズン2の醍醐味です。

- “助ける”ことが最大の反抗

- 希望は感染するように広がる

- レジスタンスの象徴「Mayday」登場

シーズン2は、「自由とは何か」を主人公が初めて自分の言葉で語り始める章です。 苦しみや裏切りを経て、彼女の目は恐怖から怒りへ、そして覚悟へと変わっていきます。 逃げるだけでなく、「残って闘う」という選択肢が生まれるのもこのシーズン。 ジューンが見せるわずかな笑みは、絶望の底で芽吹いた希望そのものです。 そしてこの希望が、次の章――シーズン3「反抗の炎」へと繋がっていきます。🔥

シーズン3 🔥 反抗の炎が燃え広がる

物語が一気に動き出す

シーズン3は、ついにジューン(June)がギレアドに正面から立ち向かう章です。 前シーズンで逃げ出すことを選ばず、“残って戦う”ことを決意した彼女。 ここから物語は、抑圧の象徴だった侍女の世界が少しずつ崩壊していく過程を描きます。 それは派手な革命ではなく、静かで確実な揺らぎ――信念と復讐の間で揺れる女性たちの群像劇です。

シーズン3のジューンは、かつての“受け身な侍女”ではありません。 仲間を救い、子どもたちを逃がすために命を賭ける。 その姿は、抑圧の象徴だった“赤い衣”を纏いながらも、まるで革命のリーダーのよう。 彼女の怒りはもはや悲しみではなく、行動の原動力となります。

このシーズンでは、ギレアドの中で少しずつ“絆”が強まっていきます。 特に侍女たちの間に芽生える無言の協力は、ドラマの最大の見どころ。 お互いを信じることが禁じられた社会の中で、視線やわずかな合図で意思を通わせる姿は圧巻です。 それは小さな波紋のように広がり、やがて制度全体を揺るがすほどの力となります。

- 侍女同士の小さな行動が革命の火種に

- 裏切りよりも連帯が増えていく構造

- 敵であった妻セリーナとの関係にも変化が

ギレアドの支配層もまた、内部から揺らぎ始めます。 コマンダーたちの間に亀裂が入り、セリーナ自身も“信仰”と“母性”の板挟みに苦しむ。 このシーズンでは、敵と味方の線がさらに曖昧になり、人間の弱さと矛盾が浮かび上がります。 ギレアドの崩壊は、爆発的な破壊ではなく、心の中の信仰が崩れる瞬間として描かれるのです。

終盤、ジューンは命懸けの作戦を決行。 ギレアドから150人の子どもたちを脱出させるという壮絶な救出劇が描かれます。 彼女自身は負傷し、仲間の命も散る――それでも、子どもたちが飛行機で脱出するラストは、 このシリーズ全体で最も“希望”を感じさせるシーンのひとつです。

シーズン3は、これまでの“耐える物語”から“動く物語”への転換点。 侍女たちはもう犠牲者ではなく、運命を変える主体へと成長します。 静かに燃え続けた反抗の炎が、ついに社会全体を揺るがす――そんなドラマチックな章です。 ラストに映るジューンの微笑みには、勝利の喜びではなく、闘い続ける覚悟が刻まれています。 この“終わらない闘い”の物語は、次章・シーズン4でさらなる衝撃へと突入します。🔥

シーズン4 🌪️ 逃走の先にある“選択”

正義と復讐のあいだ

シーズン3で子どもたちの大脱出を成功させたあと、物語は一気に“行動の後始末”へ。 シーズン4は、逃げる/残る/裁くという三つの選択肢がぶつかり、正義と復讐の境界が揺らぐ章です。 ジューン(June)は生き延びるだけの被害者から、自ら結果に責任を負う主体へ。 その変化は痛みを伴い、同盟者との距離、家族との再会、そして“敵”との対峙を通して試されます。

亡命先(国外)に身を寄せたジューンは、自由=平穏ではないことを知ります。 安全圏にいても、記憶は追ってくる。身体はここにあっても、心はまだギレアドに縛られたまま。 生存の達成感と取り残された仲間への罪悪感が同居し、彼女を突き動かします。 シーズン4は、「逃げ切ったあと、人はどう生きるのか」を正面から描くのです。

- 亡命の現実:安全と孤独はセット

- トラウマの持続:夜の静けさほど記憶は騒ぐ

- “帰属感”の喪失:どの社会にも完全には馴染めない

待ち焦がれた家族との再会は、ハッピーエンドでは終わらない。 逃げてきた者と、待っていた者に流れる時間は違います。 ジューンの眼差しには戦場の温度が残り、日常に戻りたい家族との温度差が広がる。 ここで描かれるのは、「被害の後」に家族をどう続けるかという難題です。

国外では法的手続きが整っており、加害者を裁くための制度が存在します。 しかし、ギレアドで受けた暴力と喪失に比べれば、その制度はあまりにも“遅く”“冷たい”。 ジューンは、法に委ねるべきか、自ら手を下すべきかで揺れます。 本シーズンの緊張はここにあり、視聴者にも「正義とは何か」を問い直させます。

- 制度の正義=社会を守るための最低限

- 当事者の正義=心を修復するための切実さ

- どちらを選んでも“後悔”は残る

亡命側のコミュニティ、ギレアド内部の協力者、そしてかつての“敵”―― ジューンは目的のために、誰とでも一時的に手を組むしたたかさを身につけます。 それは彼女が変わった証拠でもあり、清濁併せ呑む覚悟の表れ。 同盟は流動的で、理念の違いが衝突を生み、ドラマをさらに立体化させます。

ついにジューンは、「法の外側」に足を踏み出します。 その決断は、視聴者にとって痛みでもあり解放でもある。 彼女が行為に及ぶ瞬間、“被害者”という位置から降りる。 これは単なるカタルシスではなく、生き続けるための自己保存でもあります。 ただし代償も大きい。家族・仲間・自分自身との関係を再定義しなければならないのです。

シーズン4は、被害者の語りが社会の語りへと拡張していくプロセスを示します。 一人の救済だけでは終われない。構造そのものにメスを入れなければ、物語は循環するだけ。 ジューンが引き受けた怒りは、個人的復讐と公共的正義の間で揺れ続け、 見る側に「あなたはどこで線を引く?」と問いかけます。

- 被害の記録化=社会的正義の第一歩

- 私刑の危険=次の暴力を生む可能性

- それでも当事者の声を消さないこと

総じてシーズン4は、「正義の形を選ぶシーズン」です。 逃げる/残る/裁く――いずれの道にも光と影があり、誰かの救いは誰かの痛みと隣り合わせ。 結末で浮かび上がるのは、勝利の高揚ではなく、人が人として立つための最低限の線を自分の手で引こうとする意志。 ジューンはもう、ただの象徴ではありません。選び、引き受ける個人です。 その姿勢は、次章・シーズン5「加速する対峙」へと、緊張を高めたままバトンを渡します。🌑

シーズン5 ⚔️ 加速する対峙と心の報い

シーズン5は、シリーズ全体の“心の決着”に向けて走り出す章です。 前シーズンで“自らの手で報復”を果たしたジューン(June)は、罪悪感と解放感の狭間で揺れます。 一方、ギレアド内部でも体制のひび割れが進行。 支配する側と支配される側、そのどちらもが“何を信じていいのか”を見失っていきます。 このシーズンでは、「敵」と「自分」を同時に見つめる鏡のような構造が展開されます。

前シーズンで“法では裁けない者”を自らの手で裁いたジューン。 その行為の余韻が彼女を蝕みます。 かつて「被害者」だった彼女が、同じ暴力の連鎖に加担してしまったという苦悩。 ここでは、正義を貫くことと、人間らしくあることの間に深い亀裂が描かれます。

シーズン5の美しさは、赦しの瞬間が恐怖よりも静かに描かれること。 ジューンは憎しみだけで生きていくことの限界を感じ始め、 少しずつ他者との関係を“回復”する方向へ舵を切ります。 かつての敵セリーナとの複雑な再会は、視聴者にとっても衝撃的。 二人の女性が“母”という立場で向き合う場面は、シリーズ屈指の緊張感を生みます。

- 敵対していた2人が一時的に共闘

- 母であることが共感の橋になる

- 赦し=支配からの解放

ギレアド内部では、権力者たちの間で権力闘争が激化。 「神の名のもと」に統制していた国家が、内側から崩れていく様子が描かれます。 強制された信仰はもはや誰の心にも届かず、信じる者がいない宗教国家の終焉が近づく。 この部分は、シリーズ全体を通じたテーマ“信仰と自由”のクライマックスでもあります。

終盤、ジューンと家族は再び逃避行の旅に出ます。 しかし今回は、過去の逃亡とは意味が違う。 逃げること=選び直すこと。 彼女は“自由”よりも“次の場所でどう生きるか”を見つめ始めます。 ラストの列車のシーンは、静かでありながら希望の余韻を残します。

シーズン5は、暴力の連鎖を超えるための「心のリハビリ」のような章。 ジューンが“正義の代償”を引き受けながら、それでも人として生きようとする姿が深く胸に残ります。 ここで物語は一つの節目を迎え、彼女自身の物語としては円熟を見せますが、 同時に、「ギレアドという制度」はまだ完全には終わっていません。 すべての登場人物が新たな道を模索し始める――その行方は、最終章・シーズン6「終焉と再生」へと引き継がれていきます。🌅

シーズン6 🌅 終焉と再生 ― 「声」を取り戻す最終章

シリーズ完結編となるシーズン6は、ジューン(June)の旅路の総決算。 ギレアド体制が崩壊に向かう中で、彼女は「戦い」から「語り継ぐ」段階へと進みます。 それは爆発的なクライマックスではなく、静かな終焉と新たな始まり。 自由とは何か、正義とは何か――本作が問い続けたテーマが、ここでひとつの形を結びます。

ギレアドはついに限界を迎えます。 かつて“神の秩序”を掲げた国家は、内部抗争と市民蜂起によって瓦解。 国を支えていたのは信仰ではなく、恐怖と服従だったことが明らかになります。 統治が崩れる中、ジューンたちは「何を守るか」「何を捨てるか」を選ばなければなりません。

- 国家よりも人を信じることの難しさ

- 恐怖の終わりは、混沌の始まりでもある

シーズンを通して彼女を縛っていたのは、外的な支配だけでなく罪悪感でした。 救えなかった人々、失った家族、そして自身が行った報復――。 しかし最終章では、彼女は初めて自分を赦す。 それは単なる安堵ではなく、「語る者」として生きる決意でもあります。

最終章では、新世代の女性や子どもたちが登場し、物語のバトンが渡されます。 彼女たちはもはや被害者ではなく、“歴史を語る証人”として描かれます。 過去を消すのではなく、伝えることで未来を築く―― それがこのシリーズが提示する最大の希望です。

- 記録と証言が「抵抗」の新しい形

- 若い世代が選ぶ“別の生き方”

終盤、ジューンは静かな土地に身を置き、過去を見つめ直します。 彼女の語りは、怒りではなく祈りのように穏やか。 かつて彼女の声を奪った世界に、今度は彼女自身が“言葉を返す”。 最後に残るのは、救済でも勝利でもなく、人間の尊厳そのものです。

シーズン6は、これまでの怒りや悲しみを包み込み、希望と責任の物語として終わります。 派手な結末ではなく、ひとつひとつの「選択」を丁寧に描くことで、 このドラマが本当に語りたかったのは「変える勇気」よりも「生き続ける力」であることが明確になります。 そしてラストカット――ジューンの穏やかな表情は、戦いの終わりではなく、 「生きることそのものが抵抗」であるという静かなメッセージを放ちます。✨

忙しい人のための予習ガイド ⏰

「観たいけど時間がない」「重そうで手が出せない」――そんな方でも大丈夫。 『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』はポイントさえ押さえれば、短時間でもその深さを感じ取れます。 ここでは、最低限の知識・視聴順・注目すべきテーマを整理してお届けします。📺

舞台は、女性の権利が奪われた神政国家ギレアド共和国。 主人公ジューンは「侍女」として支配階級の家に仕え、子どもを産むことを強要されます。 つまりこの物語は、自由を奪われた女性が“自分を取り戻す”物語です。 内容は重いですが、ドラマとしての緊張感と映像美が圧倒的。 難解に見えても、テーマはシンプル――「声を失った人が再び話すまで」。

- 最短で理解したい人:シーズン1の1〜3話+最終話(導入と核心)

- 時間が少しある人:シーズン1〜2を通して観ると、世界の仕組みが掴める

- シリーズの変化を感じたい人:シーズン3と6(抵抗と再生の対比)

- ① 名前とアイデンティティ:「オブフレッド=Of Fred=所有される存在」

- ② 声と沈黙:抑圧の中で言葉を持つことの価値

- ③ 母性と自由:“産む”という行為を支配と解放の両面から描く

- 原作はマーガレット・アトウッドの同名小説(1985年刊)

- タイトルの「Handmaid」は聖書由来の言葉で“侍女”を意味する

- 映像化にあたり、アトウッド本人が脚本アドバイザーを務めている

「ながら観」はおすすめしません。 本作はセリフよりも沈黙や表情で語るドラマです。 1話15分でもいいので、集中して観る時間を作るのがコツ。 スマホを置いて、静かな空間で観ると没入感が格段に上がります。

- 印象に残った台詞をメモしておく(考察のきっかけになります)

- 友人と「自分ならどうする?」を語り合う

- 続編『The Testaments(証人たち)』の存在をチェック

『ハンドメイズ・テイル』は、時間がない人にこそ観てほしい作品です。 社会問題を扱いながらも、一人の女性の生き方という普遍的なテーマで語られており、 どのシーンにも“今を生きる私たち”へのメッセージが込められています。 わずかな時間でも、ひとつのセリフや表情から多くを受け取れる―― それがこのドラマの最大の魅力です。💫

シリーズ全体に共通するテーマ 🕯️

奪われ、取り戻される人間の本質

『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』がこれほどまでに多くの人を惹きつけるのは、 その衝撃的な設定以上に、人間が「自分である」ための条件を描いているからです。 シリーズを通して一貫して語られるのは、「自由」と「尊厳」と「記憶」。 ギレアドという架空の国は、実は現実社会の鏡でもあります。 以下では、この物語を貫く3つの大きなテーマを軸に考察します。

ギレアドの支配の本質は、暴力よりも言葉の支配にあります。 女性たちは読み書きを禁じられ、自分の意見を発することも制限される。 つまり、「語る力」を奪うことが最も効率的な支配なのです。 主人公ジューンが何度も心の中で語り続けるモノローグは、 沈黙の中の抵抗であり、同時に自我の証明でもあります。

シリーズ全体で繰り返し描かれるのが、名前を奪われた女性たち。 “オブフレッド(Of Fred)”とは、「フレッドの所有物」という意味。 名前が持つのは単なる記号ではなく、存在の証です。 自分の名前を口にするたびに、彼女たちは「私は人間だ」と確認する。 その行為こそが、ギレアドにおける最も強い反抗なのです。

- 名前=自我、消されれば存在そのものが曖昧に

- 再び自分の名を語る=自由の回復

本作の怖さは、“自由”と“安全”を天秤にかける発想が、現実社会にも通じること。 ギレアドは、「危機だから仕方ない」「守るために制限する」という 一見正しい言葉で権力を正当化します。 これは国家だけでなく、会社・家庭・宗教・SNSなど、どんな共同体にも潜む論理です。 視聴者は気づくのです――ギレアドは遠い世界ではなく、すぐ隣にあると。

『ハンドメイズ・テイル』は、絶望の中にある小さな希望を描き続けた物語です。 希望は決して「救われること」ではなく、「生きることをやめない意思」。 それは祈りでもあり、抗いでもある。 シリーズ終盤、ジューンの微笑みが語るのは「勝利」ではなく、 “まだ終わっていない”という覚悟なのです。

シリーズ全体を通して、本作が問い続けたのはただ一つ―― 「人間はどこまで“自分”を奪われても人間でいられるか?」ということ。 それは過去の物語でも、女性だけの物語でもありません。 私たち全員が直面しうる問いとして、この作品は“未来への鏡”を差し出しています。 そしてその鏡の中に、あなた自身の姿が映る瞬間こそが、 『ハンドメイズ・テイル』を観る最大の意味なのです。✨

シーズン7はあるの? 🎬

結論から言うと、ドラマ The Handmaid’s Tale(邦題:『ハンドメイズ・テイル/侍女の物語』)については、シーズン7は製作されません。公式に6シーズンで完結することが発表されています。 ただし物語の世界そのものは終わらず、別のかたちで継続される展開が進行中です。

・本編シリーズは全6シーズンで完結が公式発表されています。

・その代わりに、新たなドラマシリーズ The Testaments が登場予定で、これは原作者 Margaret Atwood の続編小説を基にしています。

少し補足すると、シリーズの製作関係者は「今なお語るべき物語が残っており、それを別の視点で描く」と述べています。 つまり、主要なキャラクターの旅や本編のテーマ(自由・抵抗・アイデンティティ)はひとまずの区切りを得たものの、世界観“ギレアド共和国”は終わっていません。

視聴のヒントとしては、もし「まだ観ていない」「これから観たい」という方には、6シーズンまで観ることでこの物語をしっかり完結として楽しめます まとめると、シーズン7はありませんが、物語の“次章”は始まっています。

本作を通して得た問い(例:自由とは何か、制度とは何か、人はどこまで抵抗できるか)を抱えたまま、次の視点を探す――それが、この作品を「10倍楽しむ」鍵になります。🔑