考古学者にして冒険家、インディ・ジョーンズ。 世界中の秘宝をめぐる彼の旅は、アクション・謎解き・ユーモアのすべてが詰まった映画史に残るシリーズです。 本記事では、全5作+番外編を、映画をあまり観ない人にも分かりやすく紹介。 難しい専門知識はいりません。歴史と神話を巡る“知的な冒険”を、 一緒に味わっていきましょう。🌍🗝️

これから紹介する各章では、作品の見どころ・背景・テーマをネタバレなしで解説します。 どの作品から観ても楽しめますが、最初の一歩には1981年の名作『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』がおすすめです。 さあ、冒険の扉を開けましょう。📽️🚪

インディ・ジョーンズシリーズとは? 🗺️🪶

『インディ・ジョーンズ』は、鞭(むち)とフェドーラ帽がトレードマークの考古学者インディが、伝説の遺物をめぐる危険な冒険に挑む映画シリーズです。舞台は主に1930年代〜1960年代の世界各地。エジプトの砂漠、インドの密林、ヨーロッパの古都、南米の遺跡など、旅行気分で“未知の世界”を体験できるのが大きな魅力です。物語はいつもシンプルで、「手に入れば世界の均衡を変えかねない遺物」を悪の手より先に見つける──この分かりやすい目標が、映画に不慣れな方でも直感的に入れる理由です。

主人公インディは完璧ではありません。走って転ぶ、罠に引っかかる、ヘビが苦手…そんな人間らしさが皆を惹きつけます。知識と勇気、時にユーモアで危機をくぐり抜ける姿は、「学者=机上の人」というイメージを壊し、“行動する知性”のかっこよさを教えてくれます。シリーズ全体のトーンは、スリル満点なのに、重くなりすぎない“遊び心”。だから怖すぎず、家族や友だちとも観やすいのです。

① 遺物の正体(何で大事?)

② 敵の狙い(なぜ奪いたい?)

③ 旅の舞台(どんな文化・地形?)

この3点に注目すると、「誰が・何のために・どこへ」がクリアになり、グッと面白くなります。

- アクションの快感:追走・列車・洞窟・仕掛け…目が離せない連続技。

- 謎解きのワクワク:碑文・地図・古文書を読み解き、正しい道を選ぶ。

- 文化・神話の香り:宗教や伝承が物語に深みを与える(難解にしすぎない配慮も◎)。

- 公開順でOK:各作が“ひと区切り”なので、どこからでも楽しめます。

- まずは第1作か第3作:王道の冒険感を味わいやすい入門編。

- 背景が分からなくても大丈夫:物語上の説明が要所に入るため、置いていかれにくい作りです。

遺跡の「光・影」「音」「風」を意識すると、仕掛けのヒントに気づきやすくなります。映像は“合図”だと思って見てみましょう。

相棒や家族との会話にユーモアが多め。ピリッとした緊張の後に笑いが来る“緩急”が心地よさを生みます。

「力は誰のためのものか?」「信じることの意味」など、分かりやすく噛み砕いた問いが毎回そっと置かれています。

制作の裏側としては、長らくスティーヴン・スピルバーグが監督、ジョージ・ルーカスが物語の源泉を担い、音楽はジョン・ウィリアムズ。耳に残るテーマ曲が流れた瞬間に、“冒険が始まる合図”として胸が高鳴ります。5作目では監督の顔ぶれが変わりましたが、「遺物をめぐる争奪」と「知恵と勇気で切り抜ける主人公」という核はずっと同じ。だからこそ、作品ごとの個性を味わいながらも、シリーズ全体の心地よさが保たれているのです。

これから各作品を個別に見ていく方は、以下の公式配信・商品ページを“入口”に使うのが便利です。どの作品も独立して楽しめるので、気になる舞台やモチーフから選んで構いません。まずはサムネイルを眺め、「この世界を歩いてみたい」と感じた作品からどうぞ。

インディ・ジョーンズ 5作品(配信・パッケージ) 🎞️

次章では、シリーズの醍醐味をもう一歩踏み込んで解説します。どんな“お約束”があり、どこに“遊び心”が潜んでいるのか。知ってから観ると、同じシーンでも印象が大きく変わります。🧭✨

シリーズの醍醐味 ✨冒険と知識の交差点

インディ・ジョーンズシリーズの魅力は、ただのアクション映画ではなく、「冒険・知恵・人間味」の3つが見事に混ざり合っている点にあります。派手なアクションの裏に、哲学的な問いや感情のドラマが隠れており、子どもから大人まで異なる楽しみ方ができるのです。ここでは、シリーズを通して感じられる醍醐味を丁寧に見ていきましょう。

各作品はまるで世界一周旅行。エジプトの砂漠、インドのジャングル、ヨーロッパの古城、南米の遺跡…。文化や宗教、建築、伝承が細部まで丁寧に再現され、「世界は広い」という感覚を思い出させてくれます。 どの国もステレオタイプではなく、その土地の神話や信仰に焦点を当て、学術と冒険が交わる空間として描かれます。

インディは考古学者。彼は“超自然的な力”を目の当たりにしても、すぐには信じません。

しかし物語の終盤では「理屈を超えた何か」が現れ、観客に問いを投げかけます。

―― 人間はどこまで理解できるのか?

―― 信じることと疑うことの境界は?

こうした知的なテーマが、シリーズを“教養のある冒険活劇”へと押し上げています。

シリーズの代名詞とも言えるのが、テンポの良さ。 怒涛のカーチェイスや洞窟の罠の緊張感のあとに、ちょっとした笑いが差し込まれます。

例えば敵を倒した直後に見せる小さなリアクションや、相棒との軽口。 その“抜け感”が映画を親しみやすくし、「怖すぎない」「疲れすぎない」絶妙なバランスを保っています。

シリーズの各作品は「遺物を探す冒険」という同じ枠組みにありながら、まったく違う味を持っています。

『魔宮の伝説』では闇と恐怖、『最後の聖戦』では家族の絆、『クリスタル・スカル』では未知の科学、『運命のダイヤル』では時間と記憶。

テーマが変わっても、根底にあるのは「人間の探究心」なのです。

怒り、恐怖、希望――感情の流れが自然。音楽と映像が一体化しているので、インディと一緒に“心が動く”体験ができます。

小道具やセリフが後半で効いてくる構成が多い。1度観た後に見返すと、「ここで既にヒントがあったのか」と気づける面白さがあります。

ジョン・ウィリアムズのテーマ曲は、勇気が湧くメロディ。危機の瞬間に鳴るファンファーレは、シリーズの“心臓の鼓動”です。

また、インディ自身の成長もシリーズの醍醐味です。若い頃の勢いと無鉄砲さ、父親世代との確執、時代の変化に戸惑う姿――それらが積み重なり、「時を超えるヒーロー像」として観る者の胸に残ります。 だからこそ、たとえ初めて観る人でも、彼の表情や一言に“人間くささ”を感じ取れるのです。

シリーズの醍醐味を理解すれば、たとえ順番をバラバラに観ても、「この瞬間のインディはどう変わったのか」という成長ドラマとして味わえます。 それが、40年以上にわたって愛され続ける理由なのです。次章では、その世界をより深く味わうための予備知識を紹介します。🗝️🌏

5作を楽しむための予備知識 🧭📚

インディ・ジョーンズを最大限楽しむコツは、「世界の地図」「時間の流れ」「シリーズのお約束」の3点をうっすら頭に置くこと。難しい知識は不要です。ここでは、映画に慣れていない人でもすっと入れるように、ポイントだけをやさしくまとめます。必要なのは“探究心”だけ。準備は1分、楽しさは何倍にも広がります。

| 公開順 | 物語のおおよその時代 | 一言メモ |

|---|---|---|

| ① レイダース(1981) | 1936年ごろ | ナチスの台頭期。王道の冒険活劇。 |

| ② 魔宮の伝説(1984) | 1935年ごろ | 実は前日譚。ややダークでスリリング。 |

| ③ 最後の聖戦(1989) | 1938年ごろ | 父と子のドラマ。聖杯をめぐる旅。 |

| ④ クリスタル・スカル(2008) | 1957年ごろ | 冷戦期。未知の「科学」との境界。 |

| ⑤ 運命のダイヤル(2023) | 1969年ごろ | “時”と記憶。世代の交差。 |

結論:初見は公開順がおすすめ。迷ったら①→③→⑤の順も入りやすいです(王道→親子ドラマ→総決算)。

- シリーズの空気をつかむなら:レイダース

- ユーモアと感動を強く味わうなら:最後の聖戦

- 最新作の余韻を感じたいなら:運命のダイヤル

もちろんどこからでもOK。各作は独立した冒険として設計されています。

- 王道の宝探しが好き → レイダース / 最後の聖戦

- スリル強めが好き → 魔宮の伝説

- SF的な謎が気になる → クリスタル・スカル

- 人生の節目に響く物語 → 運命のダイヤル

・遺跡の光と影がヒントになる ・地図/碑文が道を指す ・インディはヘビが苦手🪱 ・ 罠→ピンチ→ひらめき→脱出のリズム ・ピリッとしたあとにひと笑い。

アーク:旧約聖書の「聖櫃」。

聖杯:永遠や奇跡の象徴とされる杯。

遺物(アーティファクト):歴史的・宗教的価値のある品。

考古学:遺跡や遺物から過去を研究する学問。

砂漠・密林・古城・高地…場所が変わると謎の解き方も変わるのがポイント。地形と文化が“仕掛け”を生みます。

1930年代は帝国主義や独裁の時代。1950年代は冷戦。時代背景を2行で把握しておくと、悪役の狙いがすっと入ります。

- 今日はどの気分?(王道/スリル/家族/SF/人生)

- 舞台に注目(砂漠・密林・古城・南米)

- 遺物の意味を一言でイメージ(守る/癒す/導く/変える)

- お約束を1つ探す(罠→ひらめき→脱出)

- 音楽に耳を澄ます(テーマが鳴る“合図”の瞬間)

Q. 歴史や宗教の知識がなくても大丈夫?

A. はい。映画の中で必要な説明が入ります。気になったら「単語だけ」後から検索するくらいで十分です。

Q. 怖すぎない?

A. 怖い場面もありますが、緩急があり、笑いも挟まるので観やすい作りです。

Q. どの作品から観るべき?

A. 迷ったらレイダース。親子ドラマが好きなら最後の聖戦、最新の余韻なら運命のダイヤル。

予備知識はここまでで十分。あとは“現地で学ぶ”感覚で、映像と音に身を任せましょう。次章からは各作品へ。最初の扉は、王道の冒険『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』。地図を片手に、いざ出発です!🗺️✨

レイダース/失われたアーク《聖櫃》(1981) 🏺

『レイダース/失われたアーク《聖櫃》』は、1981年に公開されたシリーズの原点です。 監督はスティーヴン・スピルバーグ、原案はジョージ・ルーカス。映画史に残る“冒険活劇”の礎を築いた伝説的作品です。 主人公インディ・ジョーンズが初めてスクリーンに登場し、世界中の観客を魅了しました。 舞台は1936年──ナチス・ドイツが力を増していた時代。インディは旧約聖書に登場する神秘の遺物「聖櫃(アーク)」を追い、危険な冒険へと踏み出します。

“アーク”とは、神の力が宿るとされる聖なる箱。

ナチスがその力を兵器として利用しようとする一方、インディはそれを人類の知として守ろうとします。 つまりこの物語は「信仰 vs 利用」というテーマを軸に展開します。

インディはアメリカの大学で考古学を教える一方、世界中の遺跡を探検する冒険家。 ある日、政府関係者から「ナチスが“聖櫃”を探している」という情報を受け、阻止のために旅立ちます。 行き先はエジプト。灼熱の砂漠、謎の古代文字、数々の罠──そしてかつての恋人マリオンとの再会。 彼の前に立ちはだかるのは、冷酷なライバル考古学者とナチスの軍勢。 知恵・勇気・運を駆使し、インディは「人類の歴史」と「神の力」をめぐる戦いに挑みます。

エジプトの砂漠と遺跡を中心に描かれる本作は、壮大なスケール感が圧巻です。 “砂の色”と“青い空”のコントラストが美しく、映画全体が絵画のよう。 遺跡内部では松明の明かりと影のゆらめきが巧みに使われ、観客もまるで一緒に探索しているような臨場感があります。 さらに、トラップ(罠)や仕掛けが物語のテンポを作り出し、「体感型アドベンチャー」としても楽しめます。

作曲はジョン・ウィリアムズ。 あの有名なテーマ曲が流れた瞬間、「これから冒険が始まる!」という高揚感に包まれます。 音が鳴った瞬間、観客の心がインディと同じ速度で動き出す――それが本作の魔法です。

- 冒頭の「黄金像と巨大な岩」シーンは映画史に残る名場面。

- マリオンとの掛け合いが軽妙で、ユーモアと緊張のバランスが秀逸。

- “冒険映画の定番構成”を確立:探索→罠→脱出→追走→対決→決断。

- 小道具(鞭・帽子・地図)の使い方がキャラクター性そのもの。

- 宗教と科学の交差点というテーマが、シリーズ全体の原型となった。

『レイダース』は“シリーズの教科書”ともいえる一本。 登場人物や演出に初めて触れる人でも、ストーリーがシンプルで入りやすいのが特徴です。 まずは流れに身を任せ、「危険」と「ユーモア」が交互に来るリズムを感じてみましょう。 細かい考察よりも、“映画に巻き込まれる感覚”を味わうのがポイントです。

本作の成功がなければ、後のシリーズは生まれませんでした。 “学者なのにヒーロー”“危険なのに楽しい”という二面性が、世界中の観客に新しい主人公像を提示したのです。 そのDNAは、次作『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』へと受け継がれていきます。⚙️🔥

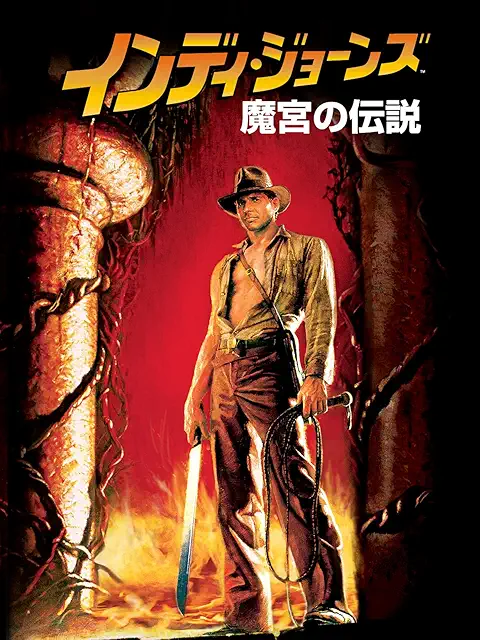

インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説(1984) 🔥

『インディ・ジョーンズ/魔宮の伝説』は、シリーズの中でも最もスリリングでダークな雰囲気を持つ第2作。 公開は1984年ですが、物語の時系列は前作『レイダース/失われたアーク』よりも前にあたる“前日譚”です。 舞台は1935年。インディが偶然たどり着いたインドの奥地で、謎めいた宗教儀式と“消えた子どもたち”を巡る衝撃の事件に巻き込まれていきます。

『レイダース』の明るい冒険活劇とは異なり、本作はホラー要素・黒魔術・生贄儀式など、ややショッキングな演出が特徴です。 その分、「闇を抜けた先の希望」が強く感じられる構成になっています。

上海での取引中に命を狙われたインディは、歌姫ウィリーと少年ショート・ラウンドと共に飛行機で脱出。 しかし不時着した先は、インドのとある小さな村。そこでは村人たちの「子どもと聖なる石が奪われた」という嘆きが響いていました。 彼らはその犯人を“パンコット宮殿”に潜む邪悪な教団だと信じており、インディたちは真相を探るため宮殿へ。 闇の儀式、巨大なトロッコの暴走、灼熱の溶岩…彼らを待ち受けるのは、勇気を試す試練でした。

本作の舞台はインドの密林と古代宮殿。 一面に広がる闇と炎のコントラストが美しくも恐ろしい。 松明の明かり、赤黒い壁画、太鼓の音――映像と音が観客を“儀式の現場”に連れて行きます。 スピルバーグ監督はこの作品で、恐怖と冒険を融合させる映像演出を追求しました。

ショート・ラウンド役のキー・ホイ・クァンは、2023年に映画『エブリシング・エブリウェア・オール・アット・ワンス』でアカデミー賞助演男優賞を受賞。 約40年越しに再び脚光を浴びたことが話題になりました。

- 恐怖とスリルの演出が際立つ“儀式シーン”。

- 少年ショート・ラウンドとの絆が描かれ、親子のような温かさがある。

- ウィリーのリアクションがコミカルで、緊張の中に笑いを生む。

- “トロッコチェイス”は映画史に残る名アクションシーン。

- 最後に訪れる“光”が、シリーズ全体の希望を象徴している。

この作品のテーマは「恐怖を超える勇気」。 インディは知識だけではなく、人間としての心の強さを試されます。 ショート・ラウンドとの絆、ウィリーとの掛け合いが物語に人間味を与え、暗い題材の中にも温かさを感じさせます。 また、異文化に触れることで「信仰」「正義」「自由」といったテーマが交差し、シリーズ全体の思想的な奥行きを形成しています。

本作は、恐怖とユーモアの両立が難しいにもかかわらず、後の映画界に多大な影響を与えました。 “スリル=怖いだけじゃない”という新しい感覚を作り出したのです。 次章では、シリーズの人気を決定づけた名作『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』へ。 今度は、父と子の絆が物語の鍵を握ります。🛡️✨

インディ・ジョーンズ/最後の聖戦(1989) 🏆

『インディ・ジョーンズ/最後の聖戦』は、1989年公開のシリーズ第3作。 世界中のファンから「最も完成度の高い作品」として支持される一本です。 主題は“父と子の再会と和解”。 そして物語の鍵を握るのは、永遠の命をもたらすとされる伝説の聖杯――。 前作までのスリルと謎解きに加え、「家族愛」という人間ドラマが深く描かれています。

前2作では孤高の冒険家だったインディが、今作では父親との関係を通して人間的に成長します。 親子のやり取りにはユーモアが満ちており、シリアスなテーマを温かく包み込む構成です。

考古学者インディ・ジョーンズのもとに届いた一通の知らせ。 “聖杯”を追っていた父ヘンリー・ジョーンズが消息を絶ったというのです。 父を救出するため、インディは再び旅立ちます。 彼の前に立ちはだかるのはナチス・ドイツの残党と、聖杯を狙う秘密組織。 父の研究ノートに記された手がかりをもとに、ヴェネツィアの地下墓地から中東の砂漠まで――。 そして、父子の関係と“信仰”の意味が試される旅が始まります。

ヨーロッパの古都ヴェネツィアや中東の砂漠など、歴史と神話の香りが漂うロケーションが舞台。 特にクライマックスの遺跡は、光と影、石と風を巧みに使った圧巻の映像美です。 聖杯を探す“試練の間”では、信じる心が鍵になる演出が印象的。 この作品で、冒険が単なる宝探しではなく“人生の旅”へと昇華しています。

父親ヘンリーを演じたのは名優ショーン・コネリー。 実年齢差はわずか12歳ですが、見事に“厳格な父親”像を作り上げ、ハリソン・フォードとの掛け合いはまるで舞台劇のよう。 そのコミカルで温かな空気感が、シリーズの中でも屈指の名シーンを生み出しました。

- 親子のすれ違いと和解を描く人間ドラマ。

- 聖杯伝説をモチーフにした神話的スケール。

- 列車上のチェイス、飛行機戦、戦車戦――アクションの多様さ。

- 「信じることの力」を視覚的に表現する試練のシーン。

- シリーズ中、最も温かいラストを持つ作品。

本作のテーマは「信じる勇気」。 インディは父を理解できずに生きてきましたが、聖杯をめぐる旅の中で、父の信念を受け継ぎます。 聖杯は単なる遺物ではなく、“心の成長”を象徴する存在。 シリーズの中でも最も感情的で、家族と人生の意味を考えさせる一作です。

『最後の聖戦』は、“冒険映画”を超えて人生の物語となった作品です。 アクションのスリルに加えて、家族との和解、信仰と理性のせめぎ合いなど、深いテーマが息づいています。 その完成度から、多くのファンが「ここで終わっても完璧だった」と語るほど。 しかし、インディの旅はまだ終わりません。 次章では、19年ぶりに復活した『クリスタル・スカルの王国』へと続きます。💫

インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国(2008) 👽

『インディ・ジョーンズ/クリスタル・スカルの王国』は、1989年の『最後の聖戦』から実に19年ぶりとなるシリーズ第4作。 舞台は1957年、時代は第二次世界大戦後の冷戦期アメリカです。 今作では、ナチスに代わりソ連(KGB)が敵として登場。 かつての冒険家インディが、再び“歴史と謎”に挑みます。 そして、物語の鍵を握るのは――「クリスタル・スカル」という未知の力を宿す頭蓋骨でした。

本作では「戦後」「科学」「宇宙」などのテーマが前面に押し出されます。 これまでの“神話や信仰”に代わり、科学技術と未知の知性がストーリーを動かす軸となっています。

舞台はアメリカ南西部。核実験の時代を背景に、インディはソ連のエージェントに拉致され、未知の遺物“クリスタル・スカル”を奪う計画に巻き込まれます。 彼は若き冒険家マット・ウィリアムズ(後に彼の息子と判明)と出会い、共に南米ペルーの密林へ。 失われた都市、古代文明、そして人智を超えた力――。 「知識の源」をめぐる新たな戦いが始まります。

冷戦時代を舞台にした本作では、アメリカの科学信仰と恐怖が色濃く表現されています。 核実験場のシーンは、その時代特有の不安を象徴。 さらに、南米ジャングルの描写や古代都市のセットは壮大で、シリーズ随一のスケールを誇ります。 一方で、インディの年齢と共に時間の経過を感じさせる静かな場面も多く、過去作との“対話”のような印象を残します。

クリスタル・スカルは「人間が制御できない知識」の象徴。 学者としての探究心と、未知への畏れが対立します。 これはシリーズを通して描かれてきたテーマ「信仰と理性」の現代的アップデートでもあります。

- インディの老練さと、若き相棒マットとの“親子の対比”。

- ソ連スパイの冷酷な女性科学者スパルコ(ケイト・ブランシェット)の存在感。

- シリーズ中で最も“科学的”なトーン。宗教から宇宙的神秘へ。

- 森のチェイスシーン、アリの群れ、滝落下など、体感型アクションが満載。

- ラストには賛否両論を呼んだ“衝撃の結末”。

公開当時、本作は賛否両論を呼びました。 「SF要素が強すぎる」という批判もありましたが、近年では“時代の変化を映した作品”として再評価が進んでいます。 科学と神話の間で揺れるインディの姿は、現代社会そのものの鏡でもあるのです。 特に、旧友マリオンとの再会は、時を経た人間の絆の温かさを感じさせます。

『クリスタル・スカルの王国』は、シリーズに新しい時代の風を吹き込んだ意欲作です。 “過去の栄光”ではなく、“新たな未知”を選んだ勇気ある一歩。 そして、インディという人物が歳を重ねてもなお冒険の本質を失わないことを証明しました。 次章では、シリーズ最新作『運命のダイヤル』で描かれる“時と記憶の物語”へと続きます。⏳✨

インディ・ジョーンズと運命のダイヤル(2023) ⏳

『インディ・ジョーンズと運命のダイヤル』は、長い旅路の先にある“一区切り”を感じさせる最新作。 舞台は1969年、アポロ計画の熱気とベトナム戦争の影、そして旧時代から新時代へ移り変わる揺らぎが世界を包む時代です。 インディは年齢を重ね、大学で教える日々。しかし、「過去に関わるある遺物」が再び彼を冒険へと呼び戻します。 その鍵を握るのが、“時間”にまつわる謎を秘めた装置――通称「運命のダイヤル」。 友人やかつての仲間、そして新しい世代との関係が、物語を温かくも切なく彩ります。

若き日のインディの“勢い”に対して、本作は“重みと余韻”。 それでも核心は同じ――知恵と勇気で、一歩を踏み出す。 過去作のモチーフが静かに呼び返されるため、シリーズを見てきた人には胸が熱くなる瞬間が多いはずです。

月面着陸に沸くニューヨーク。静かな教壇に立つインディの前に、名付け子ヘレナが現れます。 彼女が求めるのは、かつてインディが関わった“古代のダイヤル”の行方。 それは、時間の流れを読み替えると噂される危険な遺物でした。 そして、その力を狙うのは、過去に因縁を持つ敵。 インディは渋々ながら旅へ出る決意を固め、ヨーロッパから地中海へ、そして歴史の襞(ひだ)をたどるように、時間と記憶の迷宮へ踏み込んでいきます。

本作では、若き日のインディが登場する場面があり、時をまたぐ語りが試みられます。 これは単なる技術の見せ場ではなく、“過去と今をどうつなぐか”というテーマの表現。 1960年代らしい色調や街並み、海の光、トンネルの闇など、時代の匂いを丁寧に映し出し、 “懐かしさ”と“未知の予感”を同時に感じさせてくれます。

ダイヤルは“やり直し”の誘惑を象徴。 しかしインディは、「今を生きる強さ」を試されます。 過去の栄光に頼るのか、今の自分で立つのか――静かな決断のドラマ。

ヘレナとの関係は、師弟でも家族でもない新しい距離感。 一緒に危機をくぐることで、互いの弱さと強さを知っていきます。

おなじみのテーマが鳴る瞬間は、覚悟の合図。 穏やかな場面の旋律は、長い旅路の時間をそっと包みます。

- “老い”を弱さとしてではなく、経験値と知恵として描く視点。

- 列車・バイク・水上など、クラシックなアクションの再解釈。

- 地図・碑文・星の配置など、インディらしい探索パズルの復活。

- 過去作のモチーフへのさりげない呼応(帽子、鞭、あの仕草)。

- “時間”をめぐるクライマックスがもたらす、静かな感情の余韻。

予備知識がなくても楽しめますが、『レイダース』や『最後の聖戦』を先に観ておくと、 小さな所作や言葉がより深く刺さります。 物語の核はシンプル――「もう一度、前を向けるか」という問いです。

本作は、派手さよりも人間の温度を大切にした“締めくくり”の物語。 それでも、地図を広げ、謎を読み、危機に飛び込む――インディの本質は最後まで揺らぎません。 ここまでの5作を見渡すと、彼の旅はいつも「失ったもの」ではなく、「これからをどう生きるか」を教えてくれます。⛰️✨

シリーズ全体で共通しているテーマ 🌍🧭

インディ・ジョーンズ全5作を通して見えてくるのは、一貫した思想と心の旅です。 各作品の舞台や敵は異なっても、物語の芯には共通するテーマが流れています。 それは「人はなぜ未知を求めるのか」「知識はどこまで人を救うのか」という問い。 インディという人物を通して、時代と人間の本質を描き続けてきたことこそ、このシリーズが40年以上愛される理由です。

「遺物」・「信仰」・「知恵」・「家族」・「時間」。 この5つが、どの作品にも必ず現れ、形を変えて主人公を導きます。

『レイダース』や『最後の聖戦』では、信仰の力と科学的探究がぶつかります。 インディは“奇跡”を信じきらない学者でありながら、理屈では説明できない現象を目の当たりにします。 それは「信じるとは何か?」を観客にも問う仕掛けです。

彼の武器は銃でも剣でもなく、知恵と行動力。 遺跡の仕掛けや古文書の謎を読み解く力が、アクションの中でも輝きます。 つまり、このシリーズは“頭で考える冒険”でもあるのです。

『最後の聖戦』では父と子、 『クリスタル・スカル』では親と子の距離感、 『運命のダイヤル』では次世代とのつながりが描かれます。 「冒険は一人のものではない」というメッセージがそこにあります。

シリーズを重ねるごとに、「時間」は中心的なテーマになります。 若さや過去への執着、老いとの向き合い方――。 『運命のダイヤル』では、時間そのものが物語の核となり、 “今をどう生きるか”という問いに行き着きます。

各作品の敵は、ナチス・邪教団・冷戦下のスパイなど、時代ごとに異なります。 しかし共通して描かれるのは、“力をどう使うか”という倫理の問題。 遺物の力は人を救うことも滅ぼすこともできる――この道徳的ジレンマが、物語を深くしています。

シリアスなテーマの中にも、必ず笑いがあります。 危険な状況でも皮肉を言い、ヘマをして、でも諦めない。 インディの人間臭さが、壮大なテーマを観客の“日常”に引き寄せてくれるのです。

各作品はそれぞれ完結していますが、構造的には似ています。 「探索 → 罠 → 裏切り →啓示 → 決断 → 静かな余韻」。 このリズムが共通しているため、どの作品を見ても“インディらしさ”が感じられるのです。 また、これらの段階がそのまま「人生の旅路」にも重なり、観る人自身の成長物語として響く構成になっています。

インディ・ジョーンズは単なる冒険映画ではありません。 それは、人間の知の限界・信仰・家族・時間と向き合う哲学的な物語。 砂漠や遺跡を越えて辿り着くのは、“心の中の旅”。 5作を通じて、私たちは彼と一緒に「生きるとは探求すること」を学んでいるのです。

次章では、ファンの間で囁かれる「続編」や「スピンオフ」の可能性を探ります。 インディの冒険は終わりを迎えたのか、それとも新たな形で続くのか――未来への地図を広げていきましょう。🗺️🔮

続編はある?噂など 🔮

『運命のダイヤル』で5作の大きな旅路はいったん区切りを迎えました。では、この先に新しい映像作品はあるのでしょうか? 現時点で確定的な次回作の情報は公開されていません。ただし、「物語世界」の広がり方は映画だけではありません。 ここでは、ファンが注目しておきたい現実的な“進化ルート”を整理し、いまから準備できる楽しみ方を提案します(ネタバレなし)。

主人公の名を直接引き継ぐのではなく、次世代の探究者を主役に据えるプラン。 世界観・小道具・“インディらしい試練”を受け継ぎつつ、価値観は現代版にアップデート。 長所:新規層と旧来ファンの橋渡しができる。

1930〜60年代の未踏の年代や地域に焦点を当て、事件ごとに完結する短期連作形式。 研究ノートや未公開調査を物語の核にし、各話で異なる監督が“冒険の作法”を競うのも有力。

大規模映画ではなく、数話完結の高品質ミニシリーズ。 謎解き・考古学パートを濃密に描けるため、“知で戦う”魅力が際立ちます。

インディの強みは、“探索・地図・仕掛け”という体験設計にあります。

これはゲームやアニメ、コミック、小説と相性抜群。

とくにゲームでは、遺跡のパズルを自分の手で解く快感がダイレクトに味わえます。

もし映像の継続が静観モードでも、世界観のアップデートは他メディアから起きる可能性が高いでしょう。

4K/8Kリマスター、音響の再調整、メイキングや資料のデジタル公開など。 シリーズの価値を“学びの資産”として長期保存する流れは今後も加速。

展示・謎解きイベント・テーマパークの期間限定アトラクションなど、 “地図を片手に歩く”体験を現地で再現する取り組みは拡張余地が大きい。

- 情報源は公式発表か?(制作会社・公式SNS・プレスリリース)

- 日付と発言者が明記されているか?(監督・プロデューサー・主演など)

- “リーク”は過去の実績があるメディアか? 一次情報>二次まとめ

- 脚本や撮影の進捗など、具体的プロダクション情報が伴っているか?

噂は楽しいですが、公式確定まで“仮説”として遊ぶのが上級者。期待の持ち方が健全になります。

信仰と科学/親子/時間/倫理など、第9章の共通テーマを軸に観直すと発見が倍増。

作中の地名・遺物名から、実在の伝承や地理を少しだけ検索。 5分の予習で、作品世界が現実とつながる快感が得られます。

ジョン・ウィリアムズの楽曲を聴きながら、物語の場面を思い出す。 音→記憶→感情の順で、冒険の温度が戻ってきます。

たとえ新作がすぐに動かなくても、インディ・ジョーンズの“冒険の型”は生き続けます。 地図を広げ、痕跡を読み、最後は“今”を選ぶ――。 それは映画の外側で私たちが日々向き合う旅でもあります。 次の発表を静かに待ちながら、いまは5作の読解を深める時間にしていきましょう。🗺️✨

番外編:テレビゲームは? 🎮

映画シリーズが一区切りを迎えた今、ファンの注目はゲーム版の最新冒険へと移っています。 その名も『インディ・ジョーンズ/大いなる円環™(Indiana Jones and the Great Circle)』。 2025年に発売予定の本作は、PS5向けに開発された本格的なアクションアドベンチャーで、プレイヤー自身がインディとして未知の遺跡を探索します。 単なるスピンオフではなく、映画と地続きの世界観を再構築する意欲作です。

タイトルにある「大いなる円環(Great Circle)」とは、地球上の点と点を最短距離で結ぶ“軌道”のこと。 物語はこの円環上に点在する複数の古代遺跡をめぐる世界規模の冒険として描かれます。 ナチス残党の陰謀、失われた文明、そして円環に隠された「力の秘密」。 インディが再び鞭と知恵で挑む旅が、コントローラーの中で蘇るのです。

- 一人称視点(FPS)と三人称視点(TPS)を融合し、臨場感とシネマティック演出を両立。

- 遺跡探索・謎解き・戦闘がシームレスに繋がり、インディらしい“頭と体で解く冒険”を再現。

- 環境ギミックや罠の解除に、物理演算を活かしたリアルな仕掛けが導入。

- ジョン・ウィリアムズのテーマをアレンジした音楽が、探索の緊張感を高める。

開発を手がけるのは『Wolfenstein』シリーズで知られるMachineGames(マシンゲームス)。 監修にはルーカスフィルム・ゲームズが全面協力し、正統続編的な新章を目指しています。 彼らは「“冒険”という感情体験を、現代のゲーム技術で再現したい」と語っており、 シリーズの精神を現代に引き継ぐプロジェクトとして期待が高まっています。

『大いなる円環™』は、単なるゲームではなく、“インディの精神”をプレイヤー自身が追体験できる作品。 鞭を振るい、謎を解き、そして信じる――その感覚を手の中で味わえるのです。 シリーズの映画を見終えた後は、ぜひこのゲームで自分自身の冒険を始めてみてください。🕹️✨