ギリシャ出身の映画監督、ヨルゴス・ランティモス。 彼の作品は、一見すると奇妙で冷たく、どこか不思議な空気をまとっています。 しかしその奥には、「人間とは何か」「社会とは何か」という深い問いが静かに流れています。 表面の奇抜さに惑わされずに観ると、そこには私たちの日常を映す“もう一つの鏡”があることに気づくでしょう。

本記事では、そんなランティモス監督の魅力をわかりやすく解説します。 難しい言葉や専門的な映画論は使わず、普段あまり映画を観ない方でも楽しめるように、 代表作のストーリーや監督の特徴をやさしい言葉で紹介していきます。 彼の映画に共通するのは、人間の“当たり前”を問い直す視点。 不条理でありながらも、どこかユーモラスで、思わず笑ってしまうような瞬間が隠れています。

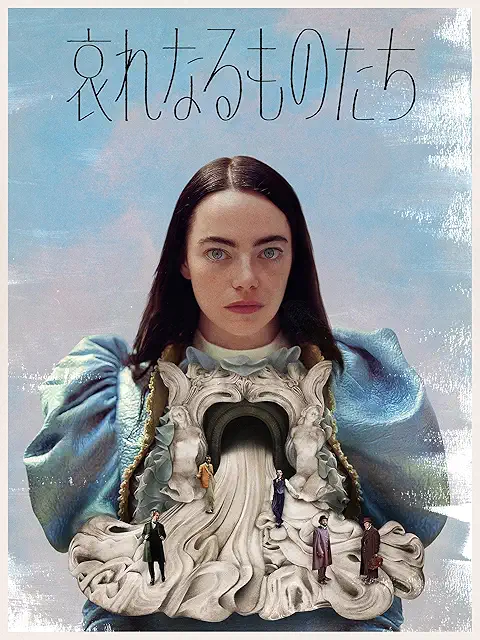

『哀れなるものたち(2023)』をはじめ、 『女王陛下のお気に入り(2018)』、 『ロブスター(2015)』など、 世界の映画祭を席巻してきたランティモス作品。 そのどれもが「美しいのに不気味」「滑稽なのに切ない」――そんな二面性の魅力で観客を引き込みます。

🎬ヨルゴス・ランティモス監督とは

ヨルゴス・ランティモスは、ギリシャ出身の映画監督・脚本家で、1973年生まれ。 独特な世界観と不思議な人間描写で世界的に注目を集めるクリエイターです。もともとはコマーシャルや演劇、映像アートの分野で活動しており、映画界に登場したのは2000年代初頭。「現実なのに現実じゃない」ような世界を描くスタイルで、“ギリシャ・ニューウェーブ”と呼ばれる潮流の代表的存在になりました。

彼の作品には、普通の人々が奇妙なルールや制度の中で生きているという設定が多く登場します。 例えば、『ロブスター』(2015年)では「独身者は動物にされる」という社会ルールが描かれ、 『籠の中の乙女』(2009年)では「外の世界を知らない家族」がテーマになっています。 このように、日常の裏側に潜む“異常な秩序”を冷静に描く手法が特徴です。

ランティモスの映画は一見すると難解に思えますが、実はとてもシンプルな問いを投げかけています。 「人間は、社会や家族のルールにどれだけ支配されているのか?」 「自分の行動は本当に自分の意思なのか?」 こうしたテーマを、淡々としたトーンや独特のユーモアを交えて表現することで、観客に“考えるきっかけ”を与えます。

彼の映画の特徴のひとつに「俳優の演技指導」があります。 登場人物たちは感情をほとんど表に出さず、淡々とした口調で会話します。 これは“感情のない人間”を描いているのではなく、「社会の中で演じさせられている人間」を象徴していると考えられます。 そのため、観客は登場人物の一言一言をよく観察しながら、“なぜこの人はそう言うのか?”と想像するようになります。

また、ランティモス作品はビジュアル的にも印象的です。 広角レンズを多用したり、左右対称の構図で撮ったりすることで、どこか不安定で人工的な世界を演出しています。 例えば、『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』(2017年)では病院の廊下を延々と移動する長回しのカメラが使われ、 観る者に静かな緊張感を与えます。彼の映画では“沈黙”さえも物語を語る重要な要素です。

そして、近年では『憐れみの3章』(2024年)や短編『NIMIC/ニミック』など、 より実験的な方向へと進化。「人間の自由意志」や「支配と依存の関係」を異なる角度から探求しています。 特に『憐れみの3章』では、エマ・ストーンと再びタッグを組み、愛や罪、優しさの形を“3つの寓話”として描きました。

ランティモス監督を一言で表すなら、「人間社会のルールをじっと見つめる観察者」。 彼の作品には派手なアクションも大きな音楽もありませんが、 静かなシーンの中で、私たちが無意識に受け入れている“当たり前”を疑う力があります。 普段映画をあまり観ない人でも、彼の作品を通して「人って何だろう?」と立ち止まる時間を得られるでしょう。

ヨルゴス・ランティモスは、「奇抜さ」ではなく「人間の本質」を描く監督。 彼の映画を観ることは、現実を一歩引いて眺めるような体験です。 見終わった後に少しモヤモヤしても、それが“考える映画”のサイン。 その違和感こそ、彼の作品の最大の魅力です。🌍✨

🎥監督の持ち味

ヨルゴス・ランティモス監督の映画には、一目で彼と分かる“独特の空気”があります。 それはセリフの言い回し、カメラの位置、沈黙の使い方、そして登場人物たちの奇妙に整った行動の数々。 どの作品を見ても、観客は「これは何かが普通じゃない」とすぐに気づきます。 しかしその“違和感”こそが、彼の最大の持ち味なのです。

ランティモス作品では、現実にありそうでない“ルール”が突然存在しています。 『ロブスター』(2015年)では「独身者は動物になる」、 『籠の中の乙女』(2009年)では「子どもは外の世界を知らないように育てられる」。 こうした設定は一見荒唐無稽に見えますが、そこには社会風刺や人間の欲望への問いが込められています。 現実社会を少しズラして映すことで、私たちが普段見逃している“人間の癖”が浮かび上がるのです。

登場人物たちは、怒っても泣いても、表情がほとんど変わりません。 これは「不自然さ」を狙った演出であり、人間が社会の中で“感情を隠すことに慣れている”という現実を映しています。 例えば『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』(2017年)では、 登場人物たちが淡々と会話するほど不気味さが増していき、観客の想像力を刺激します。 この独特の“無表情な演技”こそが、ランティモス映画の象徴的スタイルです。

広角レンズや左右対称の構図を多用し、まるで美術館の絵のような映像を作り出すのも特徴です。 たとえば『女王陛下のお気に入り』(2018年)では、 宮殿の中を広角で撮影し、豪華さと閉塞感を同時に感じさせます。 カメラがゆっくり動くことで、観客はまるで“見てはいけないものを覗き込んでいる”ような気分になります。 彼の構図にはいつも意味があり、画面の静けさが登場人物の心理を語っているのです。

ランティモス作品には、シリアスな場面なのに笑ってしまう“奇妙なユーモア”が潜んでいます。 これは単なるギャグではなく、「社会の滑稽さ」を見せるための装置。 たとえば『哀れなるものたち』(2023年)では、奇抜な設定の中に人間の成長と自由の喜びが描かれています。 彼の作品は、観客が笑いながらも“この笑いの裏には何があるのか”と考えさせられる構造になっています。

ランティモスの作品を通して共通しているテーマは、「支配と自由」「人間の制度化された関係性」「愛の不完全さ」。 初期の『籠の中の乙女』(2009年)では家族による支配、 『ロブスター』(2015年)では社会制度の支配、 そして『憐れみの3章』(2024年)では人と人の間にある“優しさ”の定義を問い直します。 テーマは重なりながらも、表現は常に進化を続けており、彼の映画を追うことは「人間とは何か」を追う旅でもあります。

彼の映画は、派手なアクションや泣ける展開ではなく、“静かに考えさせる時間”を作ります。 映像、音、間(ま)──その全てが計算され、観客に「あなたならどうする?」と問いかけてくる。 だからこそ一度観ると忘れられず、時間が経つほど意味が深まっていくのです。

🧠哀れなるものたち(2023年)

本作は、奇才の科学者に“再生”された女性ベラ・バクスターが、世界を知る旅へ踏み出していく物語です。

物語の入口はシンプル。「生まれ直した」ように世間を知らないベラが、見るもの・触れるもの・出会う人すべてに驚きながら、自分の意思で選び、失敗し、ときに反発しながら前へ進みます。難しい専門知識は不要。“世界を初めて体験する視点”に寄り添うことで、観客もベラと一緒に価値観をアップデートしていく作りになっています。

ベラを保護するのは、特異な発想を持つ医師・発明家。彼の屋敷で“学び直し”を始めたベラは、好奇心旺盛でルールに縛られない。やがて彼女は、世間の常識や礼儀作法よりも「自分の感覚」を信じ、広い世界へ出ていきます。旅の途中で、彼女の独立心を利用しようとする大人たちや、魅力的だがクセの強い人物とも遭遇。ベラは言葉と選択を重ねることで、“誰の人生を生きるのか”を自分で決めようとします。

まず圧倒されるのは画面の強さ。左右対称や広角を活かした構図、時代衣装と奇抜なカラーパレット、絵画のような背景美術が、現実と夢の境界を曖昧にします。港町、サロン、客船の食堂、月夜の街路──どのシーンも「ベラの内面が外側の風景に現れている」かのよう。音楽はときにコミカル、ときに荘厳で、ベラのテンポに寄り添います。広角レンズ衣装デザイン色彩表現

ベラは最初、周囲の期待どおりに振る舞うことができません。けれど、「知らない」ことは弱みではなく、世界を自分の手で定義し直す力でもあります。誰かの都合で形作られた“女性らしさ”“大人らしさ”に疑問を投げ、自分の言葉を獲得する物語としても読めます。難しく考えすぎず、「自分ならどう選ぶ?」と重ねてみるのがコツです。

- ベラの語彙の変化:話し方が少しずつ大人びていく。

- 色と衣装:場面ごとに世界の見え方が変わる合図。

- 周囲の反応:彼女を“導くふり”をする他者の思惑。

- 歩き方・視線:自由度が上がるほど、身体の動きも解放される。

本作には監督の持ち味が色濃く反映されています。

① 変なルール:現実の社会規範を少しズラし、自由の意味を逆照射。

② 抑制された演技:ときに無表情、ときに爆発。差が大きいほど感情が立ち上がる。

③ ユーモアの混ぜ方:皮肉と可笑しさが同居し、重いテーマを押しつけない。

その結果、「ショッキングに見える場面でも、語っているのは人間の尊厳」という芯がぶれません。

- “成長物語”を、ファンタジックな見た目で味わいたい

- 映像美や衣装、アートディレクションを堪能したい

- ひとつの正解より、考え続ける余白を楽しみたい

- 強い女性キャラクターの“自己決定”に胸が熱くなるタイプ

『哀れなるものたち』は、“新しく世界を見る力”を取り戻す映画です。

難解な理屈より、ベラの視線・歩幅・語彙の変化を追うだけでOK。

旅の終わりに彼女が立っている場所は、他人が用意した“正しさ”ではなく、彼女自身が選んだ地図の上。見終わったあと、自分の毎日も少し違って見えるかもしれません。🌙✨

🦞ロブスター(2015年)

『ロブスター』は、ヨルゴス・ランティモス監督が世界的に注目を集めた転機の作品です。舞台は、独身者が法律で禁止された近未来社会。 主人公デヴィッド(コリン・ファレル)は妻に捨てられたため、政府が運営する「ホテル」に送られます。そこでは、45日以内に恋人を見つけられなければ動物に変えられてしまうという過酷なルールが待っています。 デヴィッドは「ロブスターになりたい」と言い、期限までに相手を探すことに──。設定だけで十分に不思議ですが、ここから物語はさらに予想外の方向へ進んでいきます。

このホテルでは、似た特徴を持つ者同士が「相性が良い」とされます。 たとえば「鼻血が出やすい人」「足が悪い人」といった共通点でペアが組まれるという皮肉なルール。 デヴィッドは焦りながらも、恋愛よりも“システムに従うための恋”を演じようとします。 しかし、ある出来事をきっかけに森の中へ逃げ出した彼は、“恋愛禁止の自由人グループ”と出会います。 愛を強制する社会と、愛を禁止する集団。どちらのルールも、結局は不自由だった── そんな中でデヴィッドが選ぶ“第三の道”こそ、この映画の核心です。

ランティモス監督が描くのは、恋愛の有無というよりも「ルールが人間をどこまで支配するか」という問題。 現代でも「結婚しているか」「恋人がいるか」が社会評価と結びつくことがありますが、この映画ではそれを極端な形で提示しています。 “愛の自由”が叫ばれる一方で、制度や他人の目に縛られていないか?という鏡のような物語なのです。

- 全員が淡々と話す。感情が消えたような口調がむしろ怖い。

- ユーモラスなのに背筋が寒くなる独特のトーン。

- 自然の美しさと無機質な建物を対比させ、人間の不自然さを浮かび上がらせる。

- 音楽の使い方が皮肉。場違いな明るさがかえって不気味さを増す。

- 「恋愛=条件づけ」という構図をどう感じるか。

- ホテルの冷たさと、森の自由が本当に対照的なのか?

- “選ばない自由”を手放さないデヴィッドの姿勢。

- 社会にあふれる「普通でなければいけない」という圧力の皮肉。

『ロブスター』では、形式ばった社会の中で“個”を保つ難しさが徹底的に描かれています。 『籠の中の乙女』では家族、『聖なる鹿殺し』では倫理や罪、そして本作では“恋愛”という枠を通して、それぞれ支配と自由を見つめます。 シーンごとに笑っていいのか、怖がるべきなのか分からない緊張感が続き、まさに監督の真骨頂。観る人に「あなたはどんなルールで生きている?」と問いかけてきます。

ランティモスの映画は、説明的なセリフが少なく「考える時間」を観客に委ねます。 そのため、ストーリーの“穴”はむしろ想像を働かせる余白。 観終わった後に「もし自分がこの世界にいたら?」と考えてみることで、映画の意図がよりくっきりと浮かび上がります。 また、音楽と静寂のコントラストにも注目。監督が感情を語る代わりに“間”を使っていることに気づくと、作品の見方が一段深まります。

『ロブスター』は、恋愛映画の皮をかぶった社会風刺。

笑えるのに痛烈で、静かなのに叫んでいるような作品です。 普段恋愛映画を見ない人でも、「他人に合わせて生きることの窮屈さ」を感じたことがあるなら、きっと共感できるはず。 観る人によって答えが違う、“自由とは何か”を考えさせる一作です。🌿

👑女王陛下のお気に入り(2018年)

『女王陛下のお気に入り』は、ランティモス監督が初めて本格的にイギリス史を舞台に撮った作品で、彼の作風がより洗練された一本です。 華やかな宮廷を舞台に、女王アンと二人の女性の権力争いを描きながら、愛・嫉妬・利用・孤独といった人間の深層心理を皮肉とユーモアであぶり出します。 アカデミー賞10部門ノミネート、主演女優賞を受賞するなど、ランティモスの名を世界に知らしめた代表作です。

18世紀初頭、イギリスでは戦争が続き、国を率いる女王アンは体も心も疲弊していました。 女王を長年支えるのは、聡明で強い意志を持つサラ・チャーチル伯爵夫人。彼女は女王の信頼を一身に受け、政治にも影響力を持っています。 そこに、没落した貴族の娘アビゲイル(エマ・ストーン)が召使としてやってきます。 アビゲイルは才知と野心で少しずつ地位を上げ、やがてサラと女王の関係に割って入り、三人の力関係が激しく揺れ動いていくのです。

この映画の面白さは、単なる宮廷ドラマにとどまらず、「権力と愛情の駆け引き」をゲームのように描いている点です。 サラは理性と政治、アビゲイルは狡猾さと柔軟さ、そして女王アンは純粋で寂しい心を抱えています。 誰が善で誰が悪なのかが分からなくなるほど、人間の感情は矛盾に満ちているということを、美しい映像と鋭いユーモアで表現しています。

ランティモス監督お得意の広角レンズと、ローアングルから見上げるようなカメラワークが特徴。 宮殿の廊下や宴のシーンでは、まるで魚眼レンズのような歪みを使って、権力の不安定さを暗示しています。 明るい蝋燭の光と深い影が混ざり合う照明も印象的で、豪華さの裏に潜む孤独を映し出します。 広角構図ローアングル撮影影の演出

- 衣装とメイクが華やかで、視覚的に飽きない。

- セリフが軽妙で、ブラックジョークも多くテンポが良い。

- 歴史を知らなくても、友情や嫉妬の心理ドラマとして楽しめる。

- 登場人物全員に「正しさ」と「ずるさ」が共存しており、人間らしさが滲み出ている。

本作は、単なる「三角関係」の物語ではなく、愛と権力の関係性を描いた作品です。 サラもアビゲイルも、最初は女王を本心から支えようとしますが、次第に愛が政治の道具へと変わっていく。 愛が純粋であればあるほど、権力はそれを利用し、支配の形をとる── その構図を見抜くと、作品がぐっと深く感じられるでしょう。

ランティモス監督の過去作と比べると、『女王陛下のお気に入り』はより感情豊かで、皮肉の中に優しさがあります。 『ロブスター』や『哀れなるものたち』にも通じる、「支配と自由」「愛の形」というテーマが流れています。 監督は、宮廷の豪華さを借りて、現代の社会構造やジェンダーの問題を鏡のように映しているのです。

『女王陛下のお気に入り』は、愛と権力の駆け引きを極上の映像で包んだブラックコメディ。 宮廷という閉ざされた世界を通して、“誰かに選ばれたい”という人間の欲望を描いています。 豪華絢爛な衣装の奥で動く人間の心は、まるでチェスの駒のよう。 ランティモス作品の中でも特に、「感情の揺れ」が見える傑作です。🌹✨

🩺聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア(2017年)

ランティモス監督の中でも最も神経に触れるタイプの一本。舞台は清潔で整った病院や裕福な家庭── それなのに、画面からは終始「何かがおかしい」という違和感が漂います。大きな音で脅かさず、 静けさで不安を育てるのが本作のやり方。日常の会話、何気ない食卓、白い壁や長い廊下…… そうした“普通”の中に、説明できないズレが少しずつ積み重なっていきます。

心臓外科医の家庭に、一人の少年が出入りするようになります。医師は彼を気にかけ、家族にも紹介。 少年は礼儀正しく、どこか孤独そう。最初は善意の交流に見えますが、ほどなくして家庭の空気が変わる出来事が起こり、 医師は説明のつかない選択を迫られていきます。何が正しく、何が間違いなのか? 本作はその答えを与えず、観客に判断を委ねます。

- 無機質な台詞回し:登場人物は感情を抑えた一本調子で話す。これが逆に恐怖を増幅。

- 広角&長回し:病院の長い廊下をゆっくり進むカメラが、冷たい世界を強調。

- 音の使い方:静寂と突然の重い音色の対比。BGMに頼らず体感的な緊張を生む。

- 白の暴力:白い壁・明るい照明・整ったインテリアが、逆説的に“異常”を照らし出す。

ポイント:派手さは控えめ。むしろ「何も起きていないようで、起きている」と感じられる瞬間に注目しましょう。

テーマは難しく見えて、実はシンプル。責任・償い・選択です。理屈では割り切れない状況で、人はどうやって「正しい」と思える行動を選ぶのか。 本作は登場人物を裁くのではなく、観客にそっと問いを手渡します。倫理を正面から語らずに、「自分ならどうする?」と考えさせる構造です。

- 会話の「間」に注目。言葉より沈黙が多いほど、何かが動いているサイン。

- 登場人物が視線を外す瞬間。本音が顔に出ない代わりに、目線が語ります。

- 家の中の配置や距離。家族の関係が、立ち位置や座る位置にも現れます。

- 序盤の“些細な違和感”を覚えておくと、中盤以降の緊張が倍増。

ルールや制度が人間を縛るという監督の関心は、『ロブスター』の近未来社会とも響き合います。 また、家庭という閉じた空間の歪みは、原点的な『籠の中の乙女』にも通じます。 さらに、女性の自己決定や身体性のモチーフは、近作の『哀れなるものたち』を観ると別の角度から再確認できるはず。

“正解のない問題”に直面した時、私たちはどんな理屈で自分を納得させるのか。

本作は答えを与えず、観客それぞれの胸に宿題を置いていきます。モヤモヤして当然。

その違和感を抱えたまま、日常へ帰るプロセスこそが、この映画の体験です。

『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』は、 声を荒げないのに心拍数が上がる“静かな恐怖”の傑作。

難解な専門用語は不要。沈黙・視線・距離を手がかりに見れば、物語の核心が自然と立ち上がります。

ランティモス入門としてはやや緊張度が高いですが、彼のイズムを体感するには最適。次はトーンの違う 『女王陛下のお気に入り』や、解放の物語である 『哀れなるものたち』へ進むと、作家性の幅を実感できます。🫀

🏡籠の中の乙女(2009年)

『籠の中の乙女』は、ランティモス監督の名前を世界に知らしめた出世作。 家族という“最も身近な社会”の中で、支配と洗脳がどのように生まれるかを描いた衝撃作です。 見た目は静かで淡々とした映画ですが、その内側には人間の教育・言葉・自由についての深い問いが潜んでいます。 「家族愛」と「支配」が紙一重であることを、観る者に痛感させる作品です。

郊外の塀に囲まれた一軒家に、両親と三人の子どもが暮らしています。 しかしこの家では、外の世界と完全に遮断され、子どもたちは「海とは椅子のこと」「猫は人を食べる恐ろしい動物」と教えられて育っています。 家の外へ出るには犬歯(ドッグトゥース)が抜けるまで待たなければならない──という奇妙なルール。 その“教育”はどこまでが愛で、どこからが支配なのか。観客は静かな映像を通じて少しずつ真実に近づいていきます。

この作品の中心テーマは「言葉の意味は誰が決めるのか」。 子どもたちは外の世界を知らないため、親の言葉だけが“真実”になります。 つまり、情報を握る者が現実を支配する。これは単なる家庭の話ではなく、社会・政治・メディアにも通じる普遍的な構図です。 ランティモス監督は、家庭というミニチュア社会を使って、私たちが日常で信じている“常識”そのものを問い直します。

- カメラは常に距離を取り、感情を説明しない。観客が“観察者”になる構成。

- 画面の中で切り取られる四角い構図が、子どもたちの世界の狭さを象徴。

- 鮮やかな光やプールの青が、逆に冷たさを強調する。

- 無音の時間が多く、沈黙の中に支配の空気が漂う。

- 親の“教育”がいつから“洗脳”に変わるのか注目。

- 登場人物の動きがロボットのように感じられる理由を考えてみる。

- 外界を知らない子どもたちが時々見せる“好奇心”に注目。

- ラストシーンでは、「自由とは何か」を自分なりに考えてみる。

『籠の中の乙女』には、後の作品へとつながる“監督の原型”がすべて詰まっています。 『ロブスター』の社会ルール、 『聖なる鹿殺し』の倫理の実験、 『哀れなるものたち』の自由への解放── すべてはこの閉ざされた家から始まっているのです。 監督は本作で“秩序”を一度破壊し、人間を再構築する物語づくりの方法を確立しました。

- 犬歯(ドッグトゥース):成熟と独立の象徴。抜ける=自由。

- 塀:家族を守る壁であり、同時に外界を拒む檻。

- 言葉の再定義:「海=椅子」など、現実の意味の入れ替え。

- プール:清潔で静かな“閉じた楽園”。

『籠の中の乙女』は、家庭という密室で起こる“支配の教育”を描いた問題作。 直接的な暴力ではなく、言葉・愛情・教育という一見優しいものが支配に変わる怖さを見せています。 難解そうに見えても、要は「信じていることが誰かに作られているかもしれない」という話。 ランティモス作品の中でも最も純粋な“問いの映画”として、ぜひ一度観てほしい一本です。🪞

🧩憐れみの3章(2024年)

『憐れみの3章』は、その名のとおり三つの独立した短編が連なる構成です。とはいえ、単なる寄せ集めではありません。似た顔ぶれの俳優たちが別の役柄を演じ、立場や世界が変わっても人は似た落とし穴に落ちることを示す“鏡合わせ”の作りになっています。物語はそれぞれトーンが違い、信仰・支配・偶然・優しさ・依存といったテーマが、少しずつ角度を変えてリフレインします。ネタバレは避けつつ、初めて観る方にも分かりやすい視点で紹介します。

第1章では、「命じられた善意」に従わざるを得ない男のジレンマが描かれます。正しさの形が誰かに決められているとき、私たちはどこまで従うべきなのでしょうか。

第2章は、偶然の出会いが人生を大きく捻じ曲げる物語。自分の中の善や憐れみが、相手を救うのか、それとも縛るのか──。

第3章は、信仰やコミューン的な空気の中で、「優しさ」の名を借りた支配が静かに形をとっていきます。三話それぞれの出来事は違っても、浮かびあがる問いは一つ。やさしさは、いつ支配に変わるのか?

- 広角レンズで人物と空間の距離を妙に広く感じさせ、疎外感を可視化。

- 無機質な台詞と唐突なユーモアが混じる独特の温度差。

- 静けさの活用:説明を削り、観客に想像の余地を残す。

- 色彩のコントラスト:温かな色に潜む冷たさ/無彩色ににじむ感情。

- 三話の主人公の立ち位置を比べてみる(命じる側/従う側/見守る側)。

- 各話に出てくる「親切」や「献身」が、どの瞬間に不気味さへ転じるか。

- 同じ俳優が別人格を演じることで見える“人間の可変性”。

- 笑ってしまう場面の後に来る、説明しづらい後味の正体を言葉にしてみる。

本作は、『ロブスター』のルール社会、『籠の中の乙女』の家庭内支配、『聖なる鹿殺し』の倫理の重圧といったモチーフを短編の実験場で再構成したような一作です。形式がオムニバスである分、テーマの「角度」を自在に変えられ、監督の関心である支配/従属/自由意志がよりくっきり見えてきます。

- 一つの答えより考える余白を楽しみたい。

- “優しさ”が持つ光と影を、多面的に見てみたい。

- 同じ俳優が別役を演じる演技の妙を味わいたい。

- 短編形式でテンポよく、でも後から効いてくる余韻が欲しい。

『憐れみの3章』は、「やさしさ」と「支配」の境目を探る三つの寓話。

答えを与える代わりに、観客の手に“問い”を残します。まずは難しく考えず、三話それぞれの視点の違いと、繰り返される善意のねじれに気づくだけでOK。

そのうえで、あなた自身が日常で感じる「親切の圧力」や「正しさの強要」と重ねてみると、作品がぐっと身近に迫ってきます。🕊️

🚇NIMIC/ニミック

『NIMIC/ニミック』は、ヨルゴス・ランティモス監督が手がけた約12分の短編映画。 上映時間は短いながら、彼の作風──不穏な静けさ、ルールのねじれ、日常が崩れる瞬間──が凝縮された小宇宙のような作品です。 舞台は地下鉄。主人公は普通のチェリストの男性。彼が“ひとつの質問”をしただけで、人生が静かに乗っ取られていくという奇妙な物語です。

通勤途中の地下鉄で、主人公は見知らぬ女性に「今、何時ですか?」と声をかけます。 女性は同じ質問をそのまま返してくる──それだけ。 しかし、その瞬間から現実が少しずつ歪み、彼の存在が他人に入れ替わっていくような不気味な感覚が始まります。 どこが夢で、どこが現実なのか。観客は説明のない世界に放り込まれ、主人公と同じく混乱の渦に巻き込まれます。

ランティモスがここで描くのは、人間の「型」を失った社会です。 誰かの言葉を繰り返す、行動を真似る、ルールに従う──その連鎖の果てに、自分という輪郭が曖昧になる。 主人公は何かを奪われたわけではなく、他人に“すり替えられていく”。 その不気味さこそが、現代社会の同調圧力や、個性の喪失を象徴しているのです。

- ほぼすべてのシーンでカメラが静止。観客は「観察者」として閉じ込められる。

- 地下鉄の無機質な照明が、現実のはずなのに“夢の中”のよう。

- 音楽よりも「沈黙」と「反復」が主役。セリフがエコーのように響く。

- 短い尺でも、構図・テンポ・演技が完璧に計算されている。

- 意味を“理解”しようとせず、感じるままに観るのがおすすめ。

- 「今、何時ですか?」という単純な言葉が、どんなルールを作っているかを想像してみる。

- 同じ動き・同じセリフが繰り返されるたびに、誰が本物なのかを意識してみる。

- エンディング後、「もし自分が彼ならどう感じるか?」を考えてみる。

『NIMIC/ニミック』は短編ながら、『聖なる鹿殺し』や『籠の中の乙女』など、監督の主題「支配・模倣・制度化された行動」の縮図になっています。 また、『ロブスター』や『憐れみの3章』に見られる「ルールの異常さ」を極限まで削ぎ落とした実験作とも言えます。 ランティモスが長編で築いたテーマを、わずか12分で凝縮して体験できる貴重な作品です。

ストーリーらしい展開や感情的な音楽を期待すると、戸惑うかもしれません。 けれど、この“無”に近い演出があるからこそ、観客自身の思考や恐れが映し出されるのです。 たとえば、「私が誰かの真似をして生きている」と気づいた瞬間、この作品の意味が一気に広がります。 短いけれど、観終わった後の余韻は長編以上に強く残るでしょう。

『NIMIC/ニミック』は、日常のコピーが“本物”を侵食する恐怖をわずか12分で描いた衝撃作。 監督のエッセンスを最も純粋な形で感じられる“短編の宝石”です。

ランティモス作品を初めて観る人にも、世界観を試す入門としてぴったり。 意味を探すより、「気づいたら誰かと入れ替わっていた」という感覚をそのまま楽しんでください。🌀

🎬その他の作品

ヨルゴス・ランティモス監督は長編だけでなく、初期から実験的な小規模作品を手がけています。 ここでは代表的な三作──『アルプス』(2011年)、『キネッタ』(2005年)、『マイ・ベスト・フレンド』(2001年)──を紹介します。 これらの作品を知ると、彼がどのようにして独自の世界観を形づくっていったのかがより深く理解できるでしょう。

『アルプス』は、死者の代わりに“その人のふりをして遺族と接する”という奇妙な職業を描いた物語です。 依頼を受けたメンバーたちは、亡くなった人の話し方や仕草を模倣し、遺族の「喪失を和らげる」仕事をします。 しかし次第に、模倣することと自分であることの境界があいまいになり、演じる者たちの心が壊れていきます。 ランティモスらしい冷たいユーモアと、感情の揺れを抑えた演出が光る一作です。 喪失と代替演じることアイデンティティ

ギリシャの海辺のリゾート地を舞台に、三人の男女が“殺人事件の再現”を撮影するという設定の作品。 ストーリーよりも、「人が何かを再現する」ことの不思議さに焦点を当てています。 登場人物たちは淡々と役割を演じ続け、観客は「なぜ彼らがこれをやっているのか」分からないまま、 いつしか再現そのものが現実に侵食していくのを目撃します。 会話が少なく、静止したカメラが“観察する視点”を強調。のちの作品に通じる、現実と演技の曖昧さがすでに表れています。 実験映画観察的カメラ現実と再現

共同監督として制作された初期作で、比較的コメディタッチの青春映画。 内容的には後の作品ほど重くはありませんが、“不器用な人間関係”や“居心地の悪い会話”など、 ランティモスらしい観察眼がすでに芽生えています。 ここから、彼が「人の距離感」をテーマに撮り続けるようになる原点が見えてきます。 若き日の実験精神と遊び心を感じられる貴重な作品です。 共同監督作品人間観察初期の原点

- 再現・模倣・代理という行為を通じて人間の本質を探る。

- 感情を排した“無表情演技”によって観客に考えさせる。

- 社会制度ではなく“個人の内側”のルールを描く。

- 低予算ながら、構図や空気感の作り方はすでに独特。

『アルプス』『キネッタ』『マイ・ベスト・フレンド』は、ランティモス監督の創作DNAが凝縮された初期三部作。 現実と演技、模倣と自我、愛と支配──彼の後年のテーマはここで芽吹いています。 派手な展開はなくても、「なぜ人は他人を演じたがるのか?」という問いが静かに心に残る。 長編を観たあとでこれらを振り返ると、監督の進化がよりくっきり見えてくるでしょう。🌿

🐝最新作「ブゴニア」(2025年)

『ブゴニア』は、ランティモス監督とエマ・ストーンとの再共演作で、2025年秋に公開された最新作です。 舞台は、製薬企業の強力なCEOを「宇宙人だ」と信じ込んだ陰謀論者たちが誘拐する、という奇想天外な設定。実はこの作品、2003年の韓国映画『Save the Green Planet!』の英語リメイクとして制作されています。 製作陣には監督自身のほか、エマ・ストーンも製作として名を連ね、その意欲作としても注目されています。

働く日々の中で陰謀理論に傾倒したジェシー・プレモンス演じるテディとその従兄弟ドン(アイダン・デルビス)が、製薬会社の冷酷なCEOミシェル・フラー(エマ・ストーン)を“地球侵略者”のエイリアンだと確信。彼らはその証拠を突き止め、彼女を誘拐し隔離することで「世界を救おう」と画策します。 一方ミシェルも、冗談めかすように振る舞いながら、自らの正体と目的を隠しつつ――。物語は、企業/陰謀/信仰/裏切りが交錯する“ブラックな寓話”として展開していきます。

本作は撮影をヴィスタヴィジョン(35mm規格)で行った大作級プロダクション。 また、ギリシャの国立文化省はアクロポリスでの撮影許可を却下したため、撮影フィナーレをミロス島で行ったというエピソードも話題に。 公開日は当初11月7日予定でしたが、米国で10月24日限定公開、10月31日ワイド公開へと前倒しされたことが発表されました。

トレーラーでは、エマ・ストーンが頭を丸刈りにしている姿が話題となり、海外の一部では「丸刈り/誘拐」というプロモーション企画も実施されました。 また、第82回ヴェネツィア国際映画祭にてワールドプレミアが行われ、「陰謀」「環境・技術・社会の歪み」といったテーマが、批評家から「現代社会の鏡」と評されました。

- 誘拐・陰謀といった“非日常”に見える設定こそ、「現在の世界の縮図」として読むと理解しやすい。

- エマ・ストーンの演じるCEOが“本物の人間か?”“宇宙人か?”という問いを通じて、自分の常識を疑う仕掛けが存在します。

- ヴィスタヴィジョン撮影が作る壮麗な映像美にも注目。構図・色彩・服装が物語のテーマを語っています。

- 笑えるシーンの裏に不安が潜むランティモス流の“ユーモアと恐怖の混在”を味わってみましょう。

『ブゴニア』は、ヨルゴス・ランティモス監督が“家族/社会/企業”といった枠を飛び出し、“人間と地球の命題”にまで視線を向けた意欲作。 エマ・ストーン&ジェシー・プレモンスという豪華タッグで描かれる、本気の寓話。 公開は2025年秋ですが、ストリーミング解禁や配信時期にも注目が集まっています。早めに劇場で体験する価値ありです。✨

🧭共通するテーマは?

ヨルゴス・ランティモスの映画を並べて見ると、物語の舞台やジャンルが変わっても、何度も現れる“問い”があります。派手な説明や大きな感情表現は抑えられていますが、静かな画面の奥で強く響くのは、「支配と自由」「ルールと個」「模倣と本物」「言葉と現実」といった根源的なテーマ。ここでは、主要作を手がかりに、その共通項をやさしく整理します(ネタバレなし)。

ランティモスの世界には、どこか“ズレた規則”が存在します。『ロブスター(2015年)』では「独身なら動物になる」社会制度、『籠の中の乙女(2009年)』では親が作った家庭内ルール。『憐れみの3章(2024年)』では“善意の形”までが規定されます。彼は規則そのものを否定するのではなく、「そのルールは誰の都合で作られたのか?」という視点を観客に渡します。

どの作品にも、誰かが誰かを“正しさ”で縛る構図が見えます。『聖なる鹿殺し(2017年)』では倫理の名で試練が課され、『女王陛下のお気に入り(2018年)』では愛と政治がからみ合う。『哀れなるものたち(2023年)』のベラは、他人の期待ではなく自分の選択で歩き直します。自由は与えられるものではなく、奪い返すものというメッセージが、静かに繰り返されます。

他者を演じたり、誰かに“すり替わる”感覚は、監督のライフテーマ。短編『NIMIC/ニミック』は模倣が本物を侵食する不安を凝縮し、『ロブスター』は“条件で組まれる恋”の空虚さを暴きます。『籠の中の乙女』では言葉の定義を奪うことで人格を支配。「私とは何か」への問いが、反復やコピーというモチーフで可視化されます。

語彙や呼び名をズラすことで、世界の意味が変わる──それを最も直截に示すのが『籠の中の乙女』。『憐れみの3章』でも、「優しさ」「献身」といった言葉が支配の道具に変質します。『哀れなるものたち』でベラの語彙が豊かになる過程は、“言葉を得ること=世界を自分の手に取り戻すこと”だと教えてくれます。

登場人物はしばしば無表情で、淡々と話します。これは冷酷さではなく、社会が人に求める“演技”の反映。抑制が強いほど、ふとした行動や一句が笑いと恐怖を同時に呼び、観客の解釈を刺激します。『聖なる鹿殺し』の冷たい会話、『女王陛下のお気に入り』の辛辣なジョークは、その典型です。

広角・対称・ローアングル、長い廊下や客間を滑るカメラ──日常の空間が実験室になると、人間の振る舞いの“癖”が見えてきます。『女王陛下のお気に入り』の魚眼的歪み、『聖なる鹿殺し』の病院の直線は、秩序の不気味さを可視化します。映像の整然さと物語の不条理のギャップが、独特の緊張を生むのです。

ダークで難解という印象の陰で、実は“成長”を描く側面が一貫しています。『哀れなるものたち』のベラは、世界を学びながら“自分の言葉”で生き直す。『ロブスター』の主人公は、制度でも反制度でもない第三の選択へ手を伸ばす。『憐れみの3章』は3つの鏡で人の弱さと可能性を映し出します。彼の映画は、自由を学び取るレッスンとして読むことができるのです。

ランティモスが問い続けるのは、「私たちの“普通”は、誰が決めた普通か?」という一点。

ルールや言葉、模倣や権力の仕組みを少しズラして見せることで、私たちに“考える習慣”を返してくれます。

初めて観る作品でも、①変なルール/②抑制された演技/③観察するカメラの三点を意識すれば、監督の狙いがぐっとつかみやすくなるはず。

そして見終わったあとに残る軽い違和感──それが、次の作品へとあなたを導くコンパスになります。🧭✨

🎬その他の活動

映画監督として知られるヨルゴス・ランティモスですが、その活動はスクリーンの外にも広がっています。 映像美術・舞台演出・広告映像・ミュージックビデオなど、多彩な分野で独自の視点を発揮しています。 「人間を観察する」という一貫した姿勢は、どんなジャンルでも変わりません。 以下では、映画以外の代表的な活動を紹介します。

映像監督としての経験を活かし、ランティモスは舞台芸術の分野にも挑戦しています。 特にギリシャ国立劇場でのオペラ演出が注目され、独自の照明とミニマルな動きを組み合わせ、「静寂の演技」を舞台空間に再現しました。 俳優を“動かさない”という彼ならではの手法は、映画にも通じる「観察の美学」の延長線上にあります。 オペラ演出舞台芸術視覚構成

映画監督デビュー前から、ランティモスはコマーシャル映像を数多く手がけていました。 スポーツブランドやギリシャ国内企業の広告を制作し、早くから映像構成の独自センスを発揮。 後年にはミュージックビデオの演出にも関わり、日常と異常の境界を曖昧にする映像表現を確立していきました。 これらの短尺映像で培ったリズム感・空間演出・静寂の使い方が、後の映画作品に直結しています。 広告演出映像構成ミュージックビデオ

長年の共同作家エフティミス・フィリッポウとのコラボレーションは、ランティモス映画の中核を担います。 二人の脚本は論理的で冷静な文体を持ち、感情を極限まで削ぎ落とした「数学的な会話劇」が特徴。 このペアは『籠の中の乙女』から『聖なる鹿殺し』、そして『哀れなるものたち』まで続いており、 映像と台詞の緻密なバランスを生み出しています。 脚本共同言語構築チーム制作

ランティモスはギリシャ国内での評価からスタートし、2009年の『籠の中の乙女』でカンヌ「ある視点」部門グランプリを受賞。 その後、『ロブスター』『聖なる鹿殺し』『女王陛下のお気に入り』と立て続けに主要映画祭へ出品。 『女王陛下のお気に入り』ではアカデミー賞10部門ノミネート、主演のオリヴィア・コールマンが受賞。 以後、“芸術性と娯楽性を両立する監督”として国際的な地位を確立しました。 カンヌアカデミー賞ベネチア

最新作『ブゴニア』では、神話や社会構造を通して“再生”を描く予定。 さらに、配信プラットフォームとの連携や新しいメディア形態への進出も報じられています。 監督自身が語るように、「映画はスクリーンだけで完結するものではない」。 ランティモスは、今後も“人間を観察する場所”を映画館の外にも広げていくでしょう。 次世代への展開メディア横断神話的テーマ

ランティモス監督は単なる映画作家ではなく、現代社会の「観察者」。 舞台・映像・脚本・芸術のあらゆる領域で、人間の行動と感情を実験し続けています。 その活動は、スクリーンを越えて広がる“問いの連鎖”そのもの。 今後の新作と共に、彼の創作活動はますます多層的に進化していくでしょう。🌿✨

🎬まとめ

ヨルゴス・ランティモス監督は、ギリシャから世界に羽ばたいた唯一無二の映画作家です。 彼の作品は「奇妙」「冷たい」「難解」と評されることもありますが、実際に触れてみるとその内側には、 人間を深く観察しようとする優しさと、社会のルールを見つめ直す誠実なまなざしがあります。 派手なアクションや涙の演出ではなく、観客が“考える”余白を残してくれる——それが彼の映画の魅力です。

どの作品にも共通しているのは、「支配と自由」、「模倣と本物」そして「愛と孤独」というテーマ。 ルールに縛られる人間、他人を演じることで失われる自我、善意が支配へと変わる瞬間…… それらを冷静で美しい映像の中に閉じ込めることで、観る者に静かな衝撃を与えます。 彼の映画は一度観ただけでは終わらず、時間が経つほどに意味が変わって見えてくる“後から効く作品”なのです。

初めてランティモス作品に触れる方には、『女王陛下のお気に入り』や 『ロブスター』のように世界観に入りやすい作品から始めるのがおすすめ。 そこから『籠の中の乙女』や『聖なる鹿殺し』に進むと、 彼の映画に通底する“問い”がより明確に感じられるでしょう。 そして『哀れなるものたち』や『憐れみの3章』では、 最新の表現とテーマの成熟を体感できます。

彼の映画は「異常な世界」ではなく、“現実を少しズラして見せる鏡”。 観客が見慣れた日常の奥に潜む奇妙さを映し出し、 「自分は何を信じて生きているのか?」という根源的な問いを残してくれます。 難しい分析よりも、「感じた違和感を楽しむ」ことこそがランティモス作品を味わう一番の近道です。