エドガー・ライト監督の最新作『ランニング・マン』が、いよいよ2026年1月30日に日本公開。原作はスティーヴン・キングが“リチャード・バックマン”名義で書いた小説『バトルランナー』で、1987年の映画『バトルランナー』とは“似て非なる”作品になることが予告段階から示唆されています。つまり本作は、「観客の熱狂が追跡を加速させる」という現代的な恐ろしさを、走り・編集・音響のリズムで体感させるサスペンス・アクションです。

この記事でわかること ✅

- 公式のあらすじと見どころ:ルール設計(30日逃げ切り/賞金のカウントアップ/密告システム)が生む緊張感。

- 予習のコツ:原作(小説)・1987年版の違いを“ざっくり”把握してから予告を見ると理解が早い。

- 予告編の反響:英語圏で語られた「編集のキレ」「スタントの痛覚」「社会風刺」への評価と懸念。

- 安全な物語予想:予告の断片から読み解ける“逃避行サスペンス”の方向性。

- クリエイターズ・ガイド:エドガー・ライト監督/原作者スティーヴン・キングの基礎知識。

普段あまり映画を見ない人でも安心して読めるよう、専門用語はできるだけ避け、「なぜ怖いのか」「どこが面白いのか」を具体的に説明していきます。とくに本作は、“観る側”が無意識にゲームを回すという設定が肝。SNSの通知やランキングが一瞬映るだけで、私たち自身の行動が物語の燃料に変わる——そんな背筋の寒さを、映像はテンポよく“感じさせて”きます。

また、1987年版に親しみのある人には、イースターエッグ的な“ウィンク”を探す楽しみも。とはいえ本作の主軸は、派手な見世物よりも逃避行の切実さと群衆心理の怖さ。逃げ切るための30日間が、観客の歓声と密告でさらに過酷になっていく——この構図を押さえておけば、細かなカットの意味が自然とつながります。

読み進め方のおすすめ:

① まず公式のあらすじとルールを把握 → ② 予告編を視聴(“音のリズム”に注目) → ③ 英語圏の反響の声を読む → ④ 本記事のストーリー予想で理解を補強。

これだけで、公開初日から“10倍楽しむ”準備は万全です。🎬

『ランニング・マン(2026)』公式あらすじと見どころ 🏃♂️💥

1987年の名作を再構築した『ランニング・マン(2026)』は、「生き延びた者だけが賞金を得る」という過酷なテレビ番組を舞台にした近未来サバイバル・スリラーです。 舞台は荒廃した社会──経済崩壊により職を失い、病気の娘を抱える一般市民ベン・リチャーズが、巨額の報酬を求めて命懸けの番組「ランニング・マン」へ参加するところから物語が始まります。 一見、英雄譚のようでいて、その実態は国家による情報操作とメディアの暴走を描く社会風刺。 ライト監督は「この作品を、原作の魂に立ち返って描く」と語っており、派手なアクションの裏に潜む“視聴者の狂気”が物語の中核を成しています。📺🔥

物語の舞台は、失業率が高騰し、政府がメディアを通じて国民を支配するディストピア社会。 ベン・リチャーズは「家族のために金を稼ぐ最後のチャンス」として、全国放送の殺人リアリティ番組『ランニング・マン』への参加を決意します。 番組のルールはシンプル。“30日間逃げ切れば勝利、捕まれば死”。 しかし彼を追うハンターたちは軍人さながらの装備を持ち、視聴者はSNSで「誰が勝つか」を賭ける狂騒状態。 リチャーズは、国家の陰謀と暴力の象徴である番組の裏側に、やがて気づいていくのです。 逃げる男の物語でありながら、その実態は“見られる社会”を問う心理スリラーでもあります。

本作の核となるテーマは「自由とは何か」。 国民はメディアを通して「罪人を追うスリル」を娯楽として消費し、政府はその裏で社会不安をコントロールしている――という構図が描かれます。 つまり、逃げるベンを映すテレビは、視聴者の“欲望の鏡”。 彼が生き延びようとするほど、視聴者は熱狂し、番組は数字を伸ばす。 その滑稽さこそが、ライト監督が現代社会に投げかける“スマホ時代の監視と承認欲求”の寓話となっています。📱🔦 現実と虚構の境界があいまいになった現代に、改めて“見る側の責任”を問う物語です。

- 原作に忠実な再構築:1987年版では描かれなかった“逃走の社会的背景”を掘り下げる。

- 主人公が「普通の男」:筋肉ヒーローではなく、生活者としての弱さと勇気を両立。

- 監督の映像センス:『ベイビー・ドライバー』のテンポ感と80年代SFのレトロ美学が融合。

- SNS社会への皮肉:視聴者がハンター化する“参加型エンタメ”の恐ろしさを体験的に描写。

🎥 特に注目なのは、逃走シーンの“現場中継風カット”。 視聴者目線のドローン映像やフェイク広告が混ざり、「現実と映像の境界が崩れる感覚」を作り出しています。 これがエドガー・ライト流の“視る快感と不安”の演出です。

ライト監督はインタビューで「本作はただのアクションではなく、人間ドラマとメディア批評の融合」だと語っています。 原作者スティーヴン・キングからも脚本段階で「原作の精神を正しく理解している」と称賛を受けたとのこと。 監督自身が“シュワルツェネッガー版では描けなかった部分を掘り下げたい”と語っており、彼の長年の夢が形になったプロジェクトと言えます。🎬💡

まとめると、『ランニング・マン(2026)』は、派手な追走劇の裏にメディア・社会批評という鋭いメッセージを隠した作品です。 スリルとアクション、そして現代人の“視る快楽”を問う思想性が共存しており、映画初心者でもスリリングに観ながら考えさせられる構成になっています。 次章では、この物語をさらに楽しむための「予習しておくとよい知識」について詳しく解説していきます。🏁📖

予習しておくとよい事前知識 📚🎬

『ランニング・マン(2026)』をより深く楽しむためには、物語の背景にある社会構造や文化的なモチーフを少しだけ理解しておくと効果的です。 難しい専門知識は不要ですが、「この世界がどんな時代なのか」「何を風刺しているのか」を知っておくと、鑑賞体験が格段に広がります。 以下では、映画初心者でもスッと入れる4つの観点から、予習ポイントを整理していきます。

本作の舞台は、貧困・失業・治安崩壊が進行した近未来社会。 政府はメディアを通じて国民の不満を「娯楽」でごまかしており、暴力的な番組が国民のストレス発散として合法化されています。 いわゆる「ディストピア」=管理された偽りの平和の世界です。 現実社会でも、刺激的な映像や情報が人気を集めやすいように、本作では“人間の欲望をエンタメ化した社会”が描かれます。 この構造を理解しておくと、リチャーズの「逃げる」という行動が単なるサバイバルではなく、体制への抵抗であることが分かるでしょう。

💡「ディストピア」とは? 表面上は秩序が保たれているが、実際には自由や人間性が奪われた社会のこと。 本作ではテレビ番組が人々を支配する手段として使われます。

『ランニング・マン』では、国民が「番組を観て楽しむ側」でありながら、同時に「暴力を支持する側」にもなっています。 主人公を追うハンターが暴走しても、視聴者は拍手喝采。視聴率がすべてを正当化するのです。 これはまさに現代社会の“SNS的な承認文化”や、“炎上を見て楽しむ構図”への皮肉でもあります。 つまり観客自身も、この物語の“加害者”の一部として描かれているのです。 映画を観る際、「自分がその観客の一人だったらどう感じるか?」という視点を持つと、より深く味わえます。

📡 SNSやリアリティ番組のような仕掛けに注目! ライト監督は、カメラワークやドローン映像を通じて「視聴者の目線」を疑似体験させる工夫をしています。

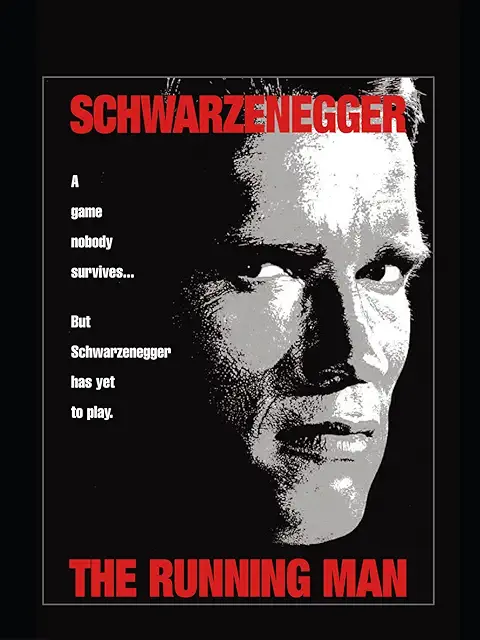

アーノルド・シュワルツェネッガー主演の1987年版『バトルランナー』は、原作を大胆にアクション化した娯楽作品でした。 マッスルヒーローがハンターを倒していく勧善懲悪型で、社会批評よりもエンタメ色が強め。 一方、2026年版では、より原作小説に忠実で、ベン・リチャーズは“特別な力を持たない一般人”として描かれます。 つまり今回は、派手さよりもリアリティと心理描写を重視したアプローチです。 同じ題材でも、視点が変わるだけでまったく異なる作品になる──それがこの映画の面白さです。

🎬 比較ポイント ・1987年版:筋肉×娯楽アクション ・2026年版:社会×メディア批評 同じ物語でも「描く焦点」が真逆です。

監督エドガー・ライトは、テンポの良い編集と音楽センスで知られる映画作家。 彼の作品には常に「映像を操る快楽と恐怖」というテーマが潜んでおり、本作でも“見る/見られる”関係が巧みに演出されます。 原作者スティーヴン・キングは、社会問題をホラーやスリラーの形で描く作風の持ち主。 原作『The Running Man』(1982)は、経済格差とメディアの暴力性を描いた警鐘の書でした。 つまり、監督と原作者の方向性はピタリと一致しており、今作は両者の思想が融合した「現代版メディア寓話」として成立しています。

💬 キングの言葉:「この物語は、恐怖ではなく真実の話だ」 ─ 現実のニュースやSNSも、私たちを“観客”にしてしまう。 それが本作の怖さでもあります。

以上の4つを理解しておくだけで、『ランニング・マン(2026)』の面白さは何倍にも広がります。 「単なる追走劇」と思って観るよりも、“社会が主人公を追い詰める物語”として観た方がはるかに深い。 次章では、この作品の原点でもある1987年版『バトルランナー』について、詳しく振り返っていきます。🎥🏁

『バトルランナー(1987)』とは? 🎥🔥

(リチャード・バクマン名義)

2026年版『ランニング・マン』を理解する上で欠かせないのが、1987年公開の映画 『バトルランナー(原題:The Running Man)』です。 この作品はスティーヴン・キングの同名小説をもとに制作され、アーノルド・シュワルツェネッガーが主演を務めたことで一躍話題となりました。 当時のアクション映画らしい派手な演出と社会風刺が同居した異色の一本であり、のちの「デスゲーム系映画」や「バトルロワイヤル的作品」の原点のひとつとされています。 本章では、その物語・背景・評価を振り返りつつ、新作との違いをわかりやすく整理します。

舞台は2019年(当時の未来設定)のアメリカ。経済が崩壊し、政府はメディア支配によって国民を統制している時代です。 主人公のベン・リチャーズは、軍人として無実の罪を着せられた男。 彼は極悪人として世間に報道され、自由の代償として「国民的娯楽番組・ランニングマン」に出場させられることになります。 その番組とは──囚人が逃げ、プロの殺し屋ハンターたちが追い詰める、命懸けのゲームショー。 視聴者はその様子をテレビで楽しみ、参加者が殺されるたびに歓声を上げるのです。 ベンは仲間と共に逃走しながら、番組の裏に隠された巨大な陰謀と国家の嘘を暴いていくことになります。

『バトルランナー』が特異なのは、バイオレンスとショービジネスを大胆に融合させた点です。 番組の司会者はカリスマ的な人気を誇り、巨大な観客席ではネオンと音楽が鳴り響く──まるでバラエティ番組のような狂気。 しかしその裏で命が消費されていくというギャップが、「娯楽の裏にある暴力性」を皮肉る仕掛けになっています。 80年代のカラフルなビジュアルとシンセサウンド、筋肉アクションの爽快さもあって、単なる社会風刺ではなく“ポップな地獄絵図”として描かれたのが特徴です。 派手で笑えるのに、よく見るとぞっとする──それがこの映画の魅力でした。

💡衣装やセットは、当時のテレビ番組『アメリカン・グラディエーター』を彷彿とさせる派手さ。 一方で、ステージ上で命が奪われる演出が「視聴率のための犠牲」として機能しています。

本作を語るうえで欠かせないのが、ベンを追う個性派ハンターたち。 電気チェーンを操る“ダイナモ”、チェーンソーを振り回す“バズソー”、火炎放射器使いの“ファイヤーボール”など、いずれも一度見たら忘れられないデザインです。 彼らはまるでゲームのボス戦のように次々登場し、ステージごとに異なる戦闘が展開されます。 これは当時としても革新的で、のちのTV番組やゲーム作品(例:『フォートナイト』『ハンガー・ゲーム』)にも影響を与えたと言われています。 ハンターたちは単なる悪役ではなく、視聴率を稼ぐ“スター”として描かれており、暴力すら商品化されている点が重要です。

『バトルランナー』は、単なる娯楽アクションに見えて、メディアの危険性を強く訴える社会風刺映画です。 政府は「暴力を放送することで国民の怒りを逸らす」という目的で番組を運営しており、 「視聴率=支配の道具」として使われています。 この構造は、現代のネット炎上や過激なコンテンツ競争にも重なり、今観ても驚くほどリアルです。 シュワルツェネッガー演じるリチャーズが「真実の映像」を全国に流すラストは、 「情報を取り戻す者の反逆」として非常に象徴的なシーンでした。 その瞬間、観客は初めて“見せられる側”から“見る側”の立場を疑うのです。

2026年版の『ランニング・マン』は、この1987年版の要素を一部継承しつつ、より原作小説に近いシリアスなトーンで描かれる予定です。 特に注目されているのが、主人公ベンのキャラクター設定。 シュワルツェネッガー版では“超人的な肉体と勇気”が強調されましたが、ライト監督版では“ごく普通の男の苦悩と葛藤”が中心になります。 また、80年代特有のカラフルでユーモラスな雰囲気から一転、 現代的なリアリティとSNS的監視社会の恐怖を描くことで、「新しい時代のバトルランナー」として進化しているのです。 とはいえ、社会の歪みを映し出すというテーマ自体は不変。 だからこそ、1987年版を観ておくことで、新作のメッセージがよりクリアに理解できるでしょう。

まとめると、『バトルランナー(1987)』は、派手なアクションの裏にメディアの狂気と人間の欲望を描いた名作です。 時代が変わっても色あせないテーマ性は、2026年版にもしっかりと息づいています。 新作を観る前にこの作品をチェックしておけば、「なぜ今この物語が再び語られるのか」がより鮮明に見えてくるはずです。🎬📺 次章では、予告映像の反響とファンの期待を詳しく見ていきましょう。🚀✨

予告動画の反響 🎬⚡

2025年7月公開の本予告以降、英語圏コミュニティでは「原作に近づいた切実さ」と「エドガー・ライト流のテンポ」が同時に語られました。ここでは、実際の投稿の日本語訳を交えながら、評価ポイントと懸念点をわかりやすく整理します。

初心者メモ:①テンポ感②観客=ゲームの一部③体感系スタントの3つを意識して予告を見ると、狙いが掴みやすいです。

- トーン暗さ/ユーモアの配分は?

- 暴力表現“痛み”の描写が強すぎないか

- 比較の文脈1982年原作/1987年版との距離感

予告で最も共有・言及が多かったのは心拍・足音・歓声をビートとして束ねる編集。静寂を一瞬挟んで爆発に繋ぐ“無音ブレイク”も話題で、「編集=音楽」という設計が強く支持されました。

コメントは総じて、旧作のショーアップされた娯楽性に対し、新作はロードムービー的な切実さと社会風刺を推すという理解。ノスタルジーは尊重しつつも、今回は別の射程で勝負という受け止めです。

- ニュース速報のモンタージュ:数秒で世界観を理解させる“情報の洪水”。

- アンダーパス疾走:点光源が線に伸び、速度と危険が増幅。

- 群衆→スマホ画面の切替:観客の熱狂が追跡の燃料になる構図。

- 橋梁ジャンプ/爆発:“本当にやってる”痛みと恐怖の手触り。

ワンポイント:「観客=システムの一部」という視点で観ると、一つ一つのカットに込められた意味が見えてきます。

- 編集の疾走感が牽引力。走り・息づかい・群衆ノイズの三位一体。

- 実走スタントの生々しさが没入感を後押し。

- 観客参加の構図が時代性に直撃し、議論を呼んでいる。

- 原作寄りのトーンに期待しつつ、ドラマの“間”や暴力描写の強度には様子見の声。

まとめると、英語圏の空気は「期待:編集・スタント・批評性」と「懸念:トーン配分・1987年版との距離」が同居。まずは予告を①テンポ②設定③痛覚の三点で見直すと、作品の狙いがクリアに立ち上がります。🏃♂️💨

ストーリーの予想 🏃♂️💥

公式あらすじと監督インタビューから見えてくるのは、「社会の監視と暴力に抗う逃走劇」。ここでは、現段階でわかっている情報をもとに、あくまで安全な範囲での物語予想を整理します。ネタバレではなく、映画を観る前に世界観を理解するための“予習”として読んでください。

主人公ベン・リチャーズは、社会的に追い詰められた一般市民。娘の治療費を稼ぐため、命懸けの番組「ランニング・マン」への参加を決意します。

この世界では失業率が高く、政府とメディアが一体化しており、「娯楽としての暴力」が当然のものになっています。

視聴者はアプリを通じて逃亡者を通報でき、ハンターたちはその情報をもとに狩りを進めます。観客の参加こそがシステムの燃料なのです。

ベンは都市から地方、そして自然地帯へと逃げ続けます。トレーラーで映るのは、廃工場・高架下・地下鉄跡地といった現実的なロケーション。

各地で出会う人々は二分されます。

一方は懸賞金のために密告する一般市民、もう一方はシステムに反発する地下組織。

この二極化した社会構造が、観客に「もし自分ならどうするか」を問いかけます。

逃げ場のない世界での希望の芽生えが、ストーリーの中核になりそうです。

番組は回を重ねるごとに過激さを増し、視聴率を取るために偽のニュース映像や編集操作が行われます。

ベンが次第に「体制の不正を暴く存在」としてネット上で英雄視される一方、政府は彼を“テロリスト”に仕立て上げていく。

予告映像の中でチラリと映る群衆がモニターを破壊するシーンは、最終局面で市民が覚醒する暗示かもしれません。

つまり、最初は“逃亡劇”だった物語が、やがて“社会反乱の火種”へと進化する構造が予想されます。

監督エドガー・ライトが強調しているのは、“走ること”を単なる逃避ではなく、生きる意思の象徴として描くこと。

ベンの走りは、社会からの逃亡であると同時に、支配への抵抗を示す“叫び”でもあります。

一歩一歩が命の選択であり、観客もその呼吸と汗を感じ取る構成になりそうです。

予告の色調は、冒頭が青白く冷たい照明で、逃走中は夕暮れや雨天が多く使用されています。

これは「現実の重さ」→「希望の温度」へ移行する感情のグラデーションを表している可能性があります。

また、音楽のテンポがラストで急に静まるのも、物語の転換点(暴露シーン)を示唆しているでしょう。

まとめ:ストーリーは単なる“デスゲーム”ではなく、「情報と暴力に支配された社会で、個人が自由を取り戻すまでの旅」として展開される見込みです。 次章では、そんな予測の背景となるネットでの噂やファンの考察を詳しく掘り下げます。🌐

ネットでの噂・考察まとめ 🌐👀

2025年7月以降、英語圏のSNS・映画掲示板・海外メディアでは『ランニング・マン』の新情報をめぐりさまざまな憶測が飛び交っています。 ここでは、現時点で話題になっている主な噂・リーク・ファン考察を、信頼性の高い順に整理して紹介します。 (※以下は公式未発表の内容を含む“ネット上の声”であり、確定情報ではありません)

トレーラー公開直後、ファンの間で最も話題を呼んだのが「$100紙幣に印刷された男性の顔がアーノルド・シュワルツェネッガーにそっくり」という噂。 旧映画版の主人公名“ベン・リチャーズ”と一致することから、旧作を現実の番組として存在した設定にしているのでは、という考察が急増しました。 英語圏メディアも「写真カメオの可能性が高い」と報道しています。

予告編で登場するニュース映像やSNS投稿画面の編集方法から、ファンの間では「劇中の映像自体が番組の一部」という説が浮上。 つまり観客が見ている映画そのものが、作中のプロパガンダ映像であるという“入れ子構造”です。 エドガー・ライト監督の『ラストナイト・イン・ソーホー』にも似た現実と虚構の反転演出を感じる、という分析が多数見られます。

一部のポスター画像に映る交通標識やドローン型パトロール車両から、ロンドンをモデルにした近未来都市である可能性が浮上。 建物の形状や広告フォントがイギリス風であることから、米国的ディストピアから欧州的管理社会への移行を示唆しているとの指摘も。 この設定が本当であれば、スティーヴン・キング原作としては珍しくイギリス社会批判的要素が盛り込まれることになります。

NYCCで限定上映された12分映像のリーク情報によると、モニターを破壊する群衆のカットが確認されたとの報告が複数。 ファンはこれを「観客が支配構造に反逆する象徴」と読み解いており、 『Vフォー・ヴェンデッタ』や『ジョーカー』のような市民暴動系エンディングを予想する声も多いです。

トレーラーの中で逃走者の位置情報を共有するアプリが登場することから、現実世界のSNS機能を模した仕組みが物語の中心になるのではという見方。 特に「通報ボタン」と「いいね」が同じUIで表示されており、暴力と承認欲求の混同というテーマが暗示されています。

海外掲示板では、「小説版のラスト=主人公が都市に突っ込む自爆的クライマックス」を再現するという噂も。 監督はこれに対し「ラストを改変してもテーマの骨は守る」とコメントしており、“破滅か希望か”の二択エンディングが議論されています。

まとめ:SNSで広がる噂の多くは、「原作回帰+現代社会風刺」という方向性を裏付けています。 公式はストーリーを伏せていますが、ファンの考察がここまで盛り上がるのは、それだけ現代の私たちにも刺さるテーマだからでしょう。 次章では、この野心的な映像世界を作り出す監督——エドガー・ライトについて詳しく掘り下げます。🎬

監督:エドガー・ライトについて 🎬⚡

『ランニング・マン(2026)』を語る上で欠かせないのが、イギリス出身の映画監督エドガー・ライト(Edgar Wright)です。 彼はテンポの良い編集と音楽の融合、そして映像そのものをリズムで操る演出スタイルで世界的に知られています。 一見ポップで軽快な映像の裏に、常に「人間の選択」や「社会への皮肉」を仕込むのが特徴。 今回の『ランニング・マン』では、その映像的センスと社会的テーマが完璧に噛み合うと評判です。

- 🧟♂️ 『ショーン・オブ・ザ・デッド』(2004):ゾンビ映画をコメディとして再構築。日常の中の非日常をテンポ良く描写。

- 👮♂️ 『ホット・ファズ』(2007):田舎警察のバディものだが、編集のスピード感と映像ギャグが異常な精度。

- 🎸 『スコット・ピルグリムVS邪悪な元カレ軍団』(2010):ゲーム感覚の演出と恋愛ドラマを融合。

- 🚗 『ベイビー・ドライバー』(2017):音楽とアクションを完全シンクロさせ、編集で“リズムを操る”新境地を開拓。

- 👩🎤 『ラストナイト・イン・ソーホー』(2021):華やかな映像の裏に、女性視点のサスペンスと記憶の闇を描く。

🎬 いずれの作品にも共通するのは、映像・音・感情がひとつのリズムで動くこと。ライト監督の映画は“聴いても気持ちいい”のです。

ライト監督は本作の制作発表時に、「原作小説を初めて読んだ10代の頃から、いつか自分の解釈で映像化したいと思っていた」と語っています。 彼が目指したのは、1987年版のような筋肉アクションではなく、“普通の男が見られることに追い詰められる”リアルな逃走劇。 つまり、アクションの派手さよりも、カメラの“視線”と観客の感情の同期を重視した演出です。 監督自身、「この作品は“逃げる物語”であり、“見つめる物語”でもある」とコメント。 その発言からも分かるように、彼は“監視社会をリズムで描く”という難題に挑んでいます。

ライト作品ではカットの連続に無駄がなく、“動作そのものが音楽”になるよう設計されています。 本作では、ベンが逃走する足音、息づかい、警報音などが音楽と同調するよう編集されていると噂されています。 また、ドローン映像やフェイク中継を多用し、観客に「自分も番組の視聴者」という錯覚を与える工夫も見られます。 編集段階ではAIによるリズム解析を導入し、シーンのテンポを数値で最適化しているとも言われ、まさに“現代版の映像職人”です。

⚙️ カメラワークや照明も、80年代SFへのオマージュと現代技術の融合。 「レトロに見えるのに新しい」という印象を作り出すことが狙いです。

発表当初から「ライトなら“逃走のリズム”を描ける」「社会風刺をポップに昇華できる」との声が多く、評論家も高い期待を寄せています。 特に彼の“観客を映像の一部に巻き込む”手法が、本作のテーマと完全に一致している点が評価されています。 一方で、「ポップさが強すぎて原作の暗さを薄めないか?」という意見もあり、バランスへの注目も高まっています。

🗣️ 「ライトはエンタメと思想の橋をかける監督。『ランニング・マン』はその集大成になるだろう」― 英映画誌コメントより

プロデューサー陣によると、監督候補には数名の著名監督が挙がっていたものの、最終的にライトが選ばれたのは「視覚的なテンポで“群衆心理”を描ける唯一の作家」だから。 『ベイビー・ドライバー』で音と映像を同期させた実績は、まさに“メディアと視聴者の呼吸”をテーマとする本作に直結しています。 さらに、彼はSNS文化にも明るく、現代社会の“見せる快楽”を皮肉たっぷりに描ける点も評価されました。 制作チームは「この映画はアクションスリラーであり、同時に鏡のような作品になる」と語っています。

まとめると、エドガー・ライト監督は『ランニング・マン』に“スピードと批評性を両立できる稀有なクリエイター”として起用されました。 彼の作品に共通するテーマ──「現実とフィクションのあいだで揺れる人間」──が、本作では“視聴者と逃亡者”という形で結実します。 次章では、その原点ともいえる原作者スティーヴン・キングの視点から、この物語がどんな警鐘を鳴らしてきたのかを掘り下げていきます。📖🔥

原作者:スティーヴン・キングについて 📚👁️🗨️

『ランニング・マン(The Running Man)』の原作は、ホラー界の巨匠スティーヴン・キングが1982年に発表した同名小説です。 当時キングは「リチャード・バクマン」というペンネームを用いており、彼のより社会的で実験的な作風を示す作品群のひとつでした。 『キャリー』『シャイニング』『IT』のような超常的ホラーとは異なり、この物語では現実的な恐怖──すなわち「情報と暴力に支配された社会」が描かれます。 ここでは、キングという作家の思想と、『ランニング・マン』という物語に込められた社会批評をわかりやすく解説します。

1947年アメリカ・メイン州生まれ。ホラー小説の第一人者として知られていますが、その本質は「人間心理の観察者」です。 彼の作品には、恐怖・暴力・狂気といった極限状態の中で浮き彫りになる“人の本性”が繰り返し描かれています。 作品数は60作以上、世界で累計3億冊以上を売り上げ、映画化・ドラマ化作品も多数。 しかし、キングが真に恐れているのは幽霊や怪物ではなく、人間がシステムの一部になる瞬間なのです。 だからこそ『ランニング・マン』のような社会風刺的作品は、ホラーでありながら現実を強烈に映し出します。

🖋️ 主な代表作:『シャイニング』『ミザリー』『グリーンマイル』『スタンド・バイ・ミー』『IT』『ザ・スタンド』など。

小説版『ランニング・マン』の舞台は、2025年のアメリカ。経済が崩壊し、貧困層は職を失い、国家はテレビ番組を通じて国民の怒りをコントロールしています。 ベン・リチャーズは病気の娘の治療費を稼ぐために“殺人番組”に参加し、30日間逃げ切る挑戦を始める──という構成です。 小説では、視聴者が番組に通報者として参加するシステムがあり、「逃亡者を密告すれば賞金がもらえる」という設定。 つまり、国民全員が“ハンター側”なのです。 この仕組みが示すのは、貧困と娯楽が人を支配する構造。キングは40年前に、SNS時代を予見していたとも言えるでしょう。

「国民はテレビに夢中になり、現実を見なくなる。その瞬間、自由は死ぬ」― スティーヴン・キング

キングは、報道や娯楽が権力の道具になる危険を繰り返し描いてきました。 本作では、政府がニュース映像を編集し、主人公を犯罪者に仕立て上げることで、国民の怒りを別方向へ逸らします。 これは、現代におけるフェイクニュースやバズ文化への痛烈な批判でもあります。 ベン・リチャーズが「真実を取り戻そう」とする姿は、情報が氾濫する現代人の“見る目”を取り戻す戦いそのものです。

🔎 キング作品における“メディアの暴力”は、後の『セル』や『ミスター・メルセデス』シリーズにも受け継がれています。

小説版のリチャーズは、映画よりもはるかに“普通の貧困層”として描かれます。 彼は筋肉でもカリスマでもなく、家族を救うために汚れたルールに従うしかない市民。 キングはその姿を通して、貧しさが人間の倫理を歪める過程をリアルに描きました。 これは単なるアクションではなく、社会構造への怒りの物語。 権力に抗う力を持たない人々の“沈黙の叫び”が、作品全体を貫いています。

『ランニング・マン』の世界では、殺人すらエンタメに変わります。 キングはその冷酷な世界を描くことで、“見ている私たちの倫理”を問いかけました。 読者はリチャーズを応援しながら、同時に「彼の逃亡を楽しむ観客」として物語を消費しています。 この二重構造こそ、キングの意図的な罠。 つまり、“誰もが無意識に暴力の観客になる”という恐怖です。 この仕掛けはエドガー・ライト監督版でも継承され、現代的なSNS社会に置き換えられる形で描かれると予想されます。

💡 この「観客の共犯性」は、後年の『ハンガー・ゲーム』や『ブラック・ミラー』にも強い影響を与えました。

キングは「恐怖」を“人間の選択”として描きます。 モンスターが出てくるホラーでも、実際に恐ろしいのは「信じたい嘘を選ぶ人間」や「自分の目を閉ざす観客」なのです。 『ランニング・マン』もその一例で、観客=読者=加害者という構造が明確に仕込まれています。 彼は物語を通じて、“恐怖を楽しむことの倫理”を常に問い続けているのです。

ライト監督が『ランニング・マン』を選んだのは偶然ではありません。 キングが提示した「見られる恐怖」「群衆の狂気」という主題は、ライトの映像センスと完全に噛み合います。 監督がインタビューで「キングの原作を読んで、自分の時代で語り直したいと感じた」と語ったのも納得です。 原作の社会風刺をビジュアルで“リズム化”することで、40年前の物語が再び現代に警鐘を鳴らすのです。

まとめると、スティーヴン・キングの『ランニング・マン』は、ただの逃走サスペンスではなく、 「視聴者の無関心」と「権力による情報操作」を描いた社会警鐘の書でした。 それを2026年のスクリーンで蘇らせるライト監督版は、原作の精神を新しい形で継承する挑戦。 映画を観る前に原作を読んでおくと、物語の構造やテーマの深さがさらに鮮明に見えてくるでしょう。📖🔥 次章では、本記事全体のまとめと鑑賞前チェックリストをお届けします。🎬✅

Amazonで観る 🎬

Amazonで観る 🎬