2026年1月1日、日本で公開予定の映画『ロストランズ 闇を狩る者』(原題:In the Lost Lands)。

原作は『ゲーム・オブ・スローンズ』で知られるジョージ・R・R・マーティン、監督は『バイオハザード』シリーズのポール・W・S・アンダーソン。

すでに海外では話題となっており、壮大なビジュアルと寓話的な物語が融合したダーク・ファンタジー作品として注目を集めています。🌍✨

荒廃した世界「ロストランズ」を舞台に、願いを叶える魔女グレイ・アリスと傭兵ボイスの旅が描かれます。

願い、代償、そして人間の欲望という普遍的なテーマを、幻想的な映像とともに描き出す本作。

本記事では、ネタバレなしでその魅力と背景を5つの章に分けて詳しく解説します。🎥🌌

✨公式発表のあらすじと見どころ(ネタバレなし)🌙

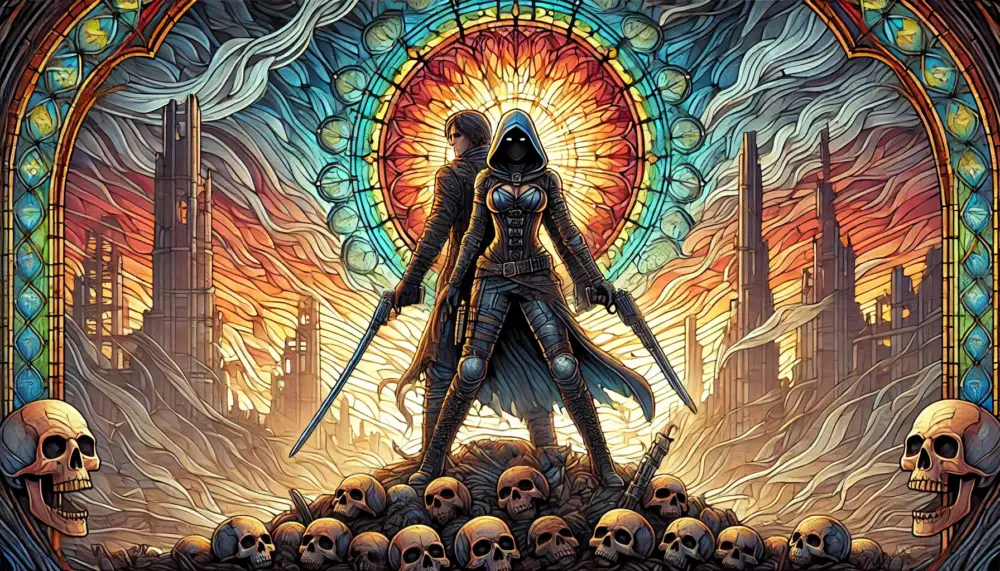

『ロストランズ 闇を狩る者』(原題:In the Lost Lands)は、文明が崩れた荒野「ロストランズ」を舞台に、 “人を獣へと変える力”を求めて旅する魔女グレイ・アリスと、彼女を導く腕利きのガイド=ボイスが 危険な領域へ踏み込んでいくダーク・ファンタジーです。物語の核はとてもシンプル── 「望みを叶える代わりに、何を差し出すのか」。初めての方でも、願いと代償という分かりやすい軸で物語を追えます。🧭🖤

王家の切実な願いを受け、魔女グレイ・アリスは禁域ロストランズの奥へ。目的は、人を獣へ変える希少な魔力を手にすること。

道案内を務めるのは、過酷な大地を生き抜いてきたガイド=ボイス。

二人は罠だらけの峡谷、骨の河、廃線のトンネルを越え、「願い」をめぐる駆け引きに巻き込まれます。

そこでは、叶う望みには必ず代償が伴うという厳しい掟が待ち受けています。

「望み(欲しいもの)を得るには、別の大切な何かを差し出す」──このルールだけ覚えておけばOK。

- 文明崩壊後の荒野、朽ちた高架や廃駅、霧の峡谷など、一目で異世界と分かる風景が連続。

- 夜の青・たいまつの橙・砂塵の黄が交わる色のコントラストで、画が“映える”。

- 怪物は「何が危ないか」が視覚で伝わる造形。初心者でも緊張点をつかみやすい。

- グレイ・アリス:依頼を断らない魔女。冷静で計算高いが、人の本音を見抜く目を持つ。

- ボイス:地理に精通した現実主義者。危険の気配を嗅ぎ分ける頼れる相棒。

- 二人の会話は短く実用的。“次にどう動くか”が常に明確で、物語が停滞しにくい。

- 願いと代償:望みを叶えるほど、何かを手放す。単純だからこそ心に刺さる。

- 変身の寓話:獣へ変わる力は甘い誘惑。「自分は何者になりたいのか」を問う。

- 支配と選択:権力者の望み/旅人の選択……誰の願いが通るのかを見守る楽しさ。

「その願い、本当に必要?」と自分に置き換えながら観ると入りやすいです。

- 荒地の追跡、狭所での対峙、夜明けの決断など、章ごとの見せ場が明快。

- 接近戦は“重さ”を感じる動きで、ヒット感がつかみやすい。

- 魔法はド派手というより意味をもって使われるので、展開の理解がしやすい。

原作は短編ベースですが、映画は旅の目的が一言で分かる構造なので、前提知識はほぼ不要。 もし余裕があれば、「願いと代償」というテーマだけ覚えておくと、登場人物の選択がすっと理解できます。 さらに楽しみたい人は、「ポストアポカリプス(文明崩壊後の世界)」という雰囲気をイメージしておくと、背景の情報量を受け取りやすくなります。🌬️

- 分かりやすい目的で進む物語が好き(寄り道はあっても、軸がブレない)。

- 景色の強い映画を楽しみたい(荒野・月光・たいまつ・廃線などのビジュアル)。

- 短く濃い会話と、メリハリのある見せ場が好み。

逆に、「複雑な群像劇」「長い説明」が好きな人は、シンプルさを物足りなく感じるかもしれません。

ひとことで言えば──願いと代償のダーク・ファンタジーを、荒廃世界の美しさと共に体験する“旅映画”。

ストーリーの芯がはっきりしているので、普段あまり映画を観ない方でも迷いません。🌙🚶♀️

💫話題になったポイント🔥

『ロストランズ 闇を狩る者』は、すでに海外で先行公開され、ファンタジー映画ファンのあいだでさまざまな話題を呼びました。 ここでは、映画がどんな理由で注目され、どんな評価を受けているのかを、初心者でもわかりやすい形で紹介します。

注目① 原作者ジョージ・R・R・マーティン 注目② 映像と世界観 注目③ 評価の分かれ方 一番の話題は、原作者が『ゲーム・オブ・スローンズ』のジョージ・R・R・マーティンであること。

彼の作品といえば、壮大な世界観と複雑な人間模様が特徴で、世界中にファンがいます。

今回の『ロストランズ』は、彼が1980年代に発表した短篇をもとにしており、

“マーティン作品の映像化”というだけで注目が集まりました。

特に、原作はわずか数十ページの物語で、「短い原作をどうやって映画として膨らませるのか」という点にも興味が寄せられました。

ファンの多くは、「マーティンらしい“願いの代償”というテーマをどこまで再現できるか」に期待を寄せています。

本作が語られるとき、よく出てくるキーワードが「ビジュアルの独自性」。

荒廃した世界に魔法の光が差し込む描写は、まるで絵画のように色彩豊かで、

一見CGのようでいてどこか手作り感のある映像が特徴です。

特に、夜のシーンでの照明や、月明かりとたいまつの対比が美しいと評されており、

一部のレビューでは「ゲームの世界を歩いているようだ」とも形容されました。

監督ポール・W・S・アンダーソン特有の“ビジュアルで語る演出”が存分に発揮されています。

映画館の大スクリーンで観ると没入感が段違いです。

海外での評価は非常に割れています。

「幻想的で美しい」「独特の雰囲気に引き込まれた」といった高評価がある一方で、

「展開が急」「説明が足りない」と感じる人も。

作品全体が寓話(たとえ話)に近いため、ストーリーの論理よりも “テーマや感情の象徴”に重きが置かれているのが理由のひとつです。

そのため、ストレートな物語を期待した観客と、芸術的映像を楽しみたい観客の間で印象が分かれたと考えられます。

- ★「独創的だが、テンポが合わない」と感じる人も。

- ★「絵画のような世界観」「寓話的な美しさ」に惹かれる人には高評価。

- ★「小説を読んでから観ると深みが増す」という声も。

『ロストランズ』はファンタジー、ポストアポカリプス、西部劇、寓話──複数のジャンルが融合しています。

こうした「ジャンルミックス」は近年の映画では珍しくなくなりましたが、

本作ではあえてストーリーを最小限に抑え、“空気”と“象徴”で世界を見せる方向に振り切っています。

ファンタジーの王道を期待して観ると「少し不思議な映画」に感じるかもしれませんが、

新しい映像体験を求める人にとっては、この混ざり具合が最大の魅力となっています。

“観る側が意味を探す”タイプの作品です。

主演はミラ・ジョヴォヴィッチ(『バイオハザード』シリーズ)とデイヴ・バウティスタ(『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』)。

二人ともアクションに定評があり、その存在感だけで画面が締まります。

加えて監督のポール・W・S・アンダーソンはミラの夫であり、長年コンビを組んできた相性抜群のパートナー。

海外の映画ファンからは、「再び二人が組んだ!」という点でも大きな話題を集めました。

「荒廃した世界を旅する魔女夫婦のような絆」がスクリーンにも反映されていると評する声もあります。

要するに、この映画は「好みがハッキリ分かれるタイプ」。

でもその分、語りたくなるほど印象的な映像体験が待っています。

一度観たら忘れられない“異世界の旅”が、あなたを待っています。🚀🌒

🔮予習しておくとよい事前知識📘

『ロストランズ 闇を狩る者』をさらに楽しむために、あらかじめ知っておくと理解が深まるポイントをまとめました。

予習といっても難しい知識は不要です。物語の背景やテーマ、ジャンルの特徴を軽く押さえておくだけで、

映画の中で「なるほど」と思える瞬間がぐっと増えます。

本作のベースになっているのは、ジョージ・R・R・マーティンが1982年に発表した短篇小説です。

長大な物語ではなく、わずか数十ページに凝縮された寓話のような構成で、

「願いの代償」というテーマを中心に据えています。

短篇ゆえに、人物の背景や世界の仕組みはあえて詳しく描かれていません。

映画版ではその余白を利用して、映像で“失われた地”を体験させる作りに拡張されています。

原作を読んでいなくてもまったく問題ありませんが、

「これは元々短い話なんだ」と知っておくと、テンポの速さや省略された描写にも納得しやすいです。

映画の舞台「ロストランズ」は、かつて人類が栄えたが滅び去った後の大地。

崩れ落ちた鉄道、高層ビルの残骸、毒の霧に覆われた谷──そのすべてが「かつての世界の遺物」です。

この設定は“ポストアポカリプス”と呼ばれ、文明の崩壊後に新しい秩序や生存の形を模索するジャンルに分類されます。

『マッドマックス』や『ザ・ラスト・オブ・アス』と同じ系統の世界観ですが、

本作では魔法や獣人といったファンタジー要素が混ざり合っているのが特徴です。

つまり、科学が滅びた後の世界で「魔法が再び息を吹き返した」ような独自の時代背景なのです。

グレイ・アリスは“どんな願いも叶える”魔女。しかし、願いには必ず代償が伴うという掟があります。

これは単なる魔法のルールではなく、「欲望と責任」の寓話。

誰かが何かを手に入れるとき、何を失うのか──そんな問いが、物語の奥底で静かに響きます。

このテーマはマーティン作品に通じる「人間の業(ごう)」や「選択の重み」ともリンクしており、

たとえアクションシーンの合間でも哲学的な余韻を感じられるのが魅力です。

- ファンタジー:魔法・変身・古代の掟。映像は神秘的で美しい。

- ポストアポカリプス:崩壊した都市、サバイバル的な環境。

- ウエスタン:旅・相棒・孤独・決断といった構造。

この3つが合わさることで、単純なアクション映画ではなく、 “荒廃した大地で信念を貫く寓話”という独自の味わいが生まれています。 映像の雰囲気を味わう作品なので、細かい説明がなくても「雰囲気で理解する」感覚で観るのがコツです。

監督のポール・W・S・アンダーソンと主演のミラ・ジョヴォヴィッチは、これまでも『バイオハザード』シリーズなどでタッグを組んできました。

アンダーソン監督は「派手なビジュアルで物語を語る」ことを得意とし、ミラは強い女性像を演じる象徴的な存在です。

つまり、この作品も「映像で感情を伝える」タイプ。

登場人物の台詞は少なめでも、表情や動きから心情を読み取る楽しみ方ができます。

ストーリーの細部を理解しようとしなくても大丈夫です。

『ロストランズ』は“感じるファンタジー”であり、観る人によって意味が変わる作品です。

「なぜ彼女はその願いを叶えようとしたのか」「その選択は正しかったのか」──

答えは一つではなく、観る人の人生観によって違って見えます。

映像世界そのものに没入するのがおすすめです。🎧🌌

これらを少し頭に入れておくだけで、『ロストランズ』は“難しい映画”ではなく、

むしろ“自分の感覚で楽しむ旅”になります。

準備はシンプル──荒野と魔法、そして人の欲望を描く寓話の世界へ出発しましょう。🚶♀️✨

🎬ポール・W・S・アンダーソン監督🧩

映画『ロストランズ 闇を狩る者』を語る上で欠かせないのが、監督のポール・W・S・アンダーソン。 派手なアクションと独特の世界観で知られる彼は、常に「ゲーム的体験をスクリーンに再現する」ことを目指してきました。 本章では、彼の経歴と作風、そして本作における演出スタイルをわかりやすく紹介します。

出身:イギリス・ニューカッスル 代表作:『バイオハザード』『イベント・ホライゾン』『モンスターハンター』 得意分野:アクション×SF×ファンタジー ポール・W・S・アンダーソンは、1990年代に頭角を現したイギリス出身の映画監督・脚本家。

彼の名を一躍有名にしたのは、1995年の『モータルコンバット』。

ゲームを原作にしたアクション映画としてヒットし、以降、「ビジュアルで魅せる監督」としての評価を確立しました。

彼の作品には共通して、“物語を体感するような臨場感”があります。

観客がその世界に入り込むような演出は、ゲーム世代の心を掴みました。

アンダーソン監督を語るうえで欠かせないのが、妻であるミラ・ジョヴォヴィッチと共に作り上げた

『バイオハザード』シリーズです。

このシリーズは、ゲーム原作映画としては異例の長寿作品であり、

彼のスタイル──“アクションとビジュアルの融合”──を象徴しています。

スローモーションやCGを駆使した演出、無機質な施設、青と赤を基調とした照明。

それらはすべて、アンダーソン作品の代名詞となりました。

『ロストランズ 闇を狩る者』では、アンダーソン監督がこれまで得意としてきたアクションに加え、

ファンタジー的な“寓話性”へと踏み込んでいます。

従来の作品が「戦いの爽快感」を重視していたのに対し、

今作では“世界そのものを体験させる”演出に挑戦。

廃墟の静寂や、砂嵐の中に光る魔法の粒子など、 映像の詩的な美しさを追求しています。

アンダーソン監督は常に「映像で語る」ことを重視します。

『ロストランズ』でも、セリフよりもビジュアルで感情を伝えるシーンが多く、

その構図や照明の使い方にこだわりが光ります。

たとえば、グレイ・アリスが荒野を歩くシーンでは、 逆光と長い影が彼女の孤独を象徴。

言葉に頼らず心情を描く演出は、まさにアンダーソン流の美学です。

アンダーソン監督の作品は、しばしば批評家から厳しい評価を受けることもあります。

しかし、彼の強みは「映像体験」としての満足度の高さ。

ストーリーの整合性よりも、「見ていて気持ちいい」「没入できる」瞬間を重視するため、

映画館で観ると圧倒的な迫力を感じます。

『ロストランズ』でもその姿勢は健在で、荒野のスケールや光の演出が強烈な印象を残します。

映像そのものが感情を語るタイプの映画です。

彼は本作について、「人間が力を求める理由を描きたかった」と語っています。

荒廃した世界の中で、人々が“希望”や“変化”を願う姿をファンタジーとして表現することで、

現実の人間社会へのメッセージを込めているのです。

これは原作者マーティンの哲学とも共鳴しており、 “ファンタジーを通して現実を照らす”という点で、両者の感性が見事に融合しています。

ポール・W・S・アンダーソンは、単なるアクション監督ではなく、 「映像で世界を語る語り手」です。

『ロストランズ 闇を狩る者』では、その映像的センスと感情表現が融合し、

新たな境地を切り開いています。🌄🎥

📚原作者のジョージ・R・R・マーティンとは🖋️

『ロストランズ 闇を狩る者』の物語を語るうえで欠かせない人物が、原作者のジョージ・R・R・マーティンです。 彼は現代ファンタジー文学の巨匠であり、世界的に知られる「ゲーム・オブ・スローンズ」の生みの親。 ここでは、彼の人物像と作風、本作との関係をやさしく解説します。

代表作:「氷と炎の歌」シリーズ 出身:アメリカ・ニュージャージー州 職業:作家・脚本家・プロデューサー ジョージ・R・R・マーティン(George R. R. Martin)は1948年生まれのアメリカ人作家。

世界的ベストセラー『A Song of Ice and Fire(氷と炎の歌)』シリーズの作者として知られ、

そのドラマ化作品『Game of Thrones』が空前のヒットを記録したことで、

“現代のトールキン”と称される存在になりました。

彼の物語は、英雄的というよりも現実的で、登場人物が善悪の両面を持つことが特徴です。

それゆえに、物語がより深く、人間の本質に迫ると評価されています。

映画『ロストランズ』の原作は、マーティンが1982年に発表した短篇「In the Lost Lands」。

彼が若いころに書いたもので、後の大作に通じる“願いと代償”のテーマがすでに見て取れます。

この短篇は、魔女グレイ・アリスが依頼を受け、荒廃した地を旅するというプロットで、 人間の欲望の危うさと、願いがもたらす結果の皮肉を描いています。

文学的には寓話(ぐうわ)に近く、短いながらもマーティンらしい深い余韻を残します。

- 善悪が曖昧:どんな人物にも“正しさ”と“残酷さ”が共存する。

- 権力と人間心理:王や貴族の争いを通して、社会の縮図を描く。

- 冷徹な運命観:幸福よりも“選択の結果”を重視する。

これらの特徴は『ロストランズ』にも反映されており、魔法や冒険という表面的なテーマの奥に、 “人間が何を求め、どんな結末を選ぶか”という重い問いが潜んでいます。 マーティンは単にファンタジーを描くのではなく、現代社会の縮図として“人の欲望”を映すのです。

彼の短篇群の中でも『ロストランズ』は異色の作品とされます。

剣や王国の戦争ではなく、“願いを叶える力”と“孤独な旅”という小規模ながら深いテーマが描かれています。

つまりこの作品は、マーティンが持つ壮大な世界観の“種”のようなもの。

後の大作群で展開される「運命の皮肉」「選択の残酷さ」「人間の内なる魔物」といったテーマの原型が、

すでにこの短篇に詰め込まれています。

マーティンはしばしばこう語っています。

「ファンタジーは現実逃避ではない。むしろ現実を照らす鏡だ。」

彼にとって魔法やドラゴンは単なる娯楽の要素ではなく、

権力、愛、裏切り、信仰など、現実の人間社会を象徴する道具です。

『ロストランズ』に登場する「変身の力」も、人間が持つ欲望や恐れを象徴するモチーフとして使われています。

『ロストランズ 闇を狩る者』は、マーティン作品の中でも数少ない“短篇の映画化”。

そのため、「ゲーム・オブ・スローンズのような長編は難しそう」と感じていた人にも、

彼の作風を味わう入門編として最適です。

一見シンプルな旅物語ですが、背景にはマーティンの哲学が息づいています。

ファンタジーの奥に潜む“人間の真実”を知るきっかけになるでしょう。

ジョージ・R・R・マーティンは、「人間とは何か」を物語を通じて問い続ける作家。

『ロストランズ』は、その問いをコンパクトな形で体験できる一作です。

荒廃した世界を通して、自分自身の“願い”と“代償”を見つめ直す旅へ──。🕯️