1981年に誕生した伝説的ホラーシリーズ――『死霊のはらわた(Evil Dead)』。 低予算の学生映画として始まったこの作品は、サム・ライミ監督の独創的なカメラワークと、 俳優ブルース・キャンベルの全力すぎる演技によって、いまやホラー映画史に欠かせない存在となりました。

森の山小屋、呪われた「死者の書」、そして止まらない血の嵐。 シリーズは恐怖を軸にしながらも、笑い・アクション・ファンタジーへと進化を遂げ、 『キャプテン・スーパーマーケット』では異世界アクションに、『リターンズ』ではドラマシリーズに、 そして『ライジング(2023)』では現代都市を舞台にした新時代ホラーへと変貌しました。

本記事では、この長寿シリーズを「初めて観る人でも10倍楽しめる」ように、 作品ごとの見どころ・テーマ・恐怖の作り方を分かりやすく解説していきます。 難しい専門用語は避け、映画初心者にも伝わる言葉でまとめています。 いわば「死霊のはらわた」シリーズの入門書であり、“ホラーの進化史”として読むこともできるでしょう。

恐怖と笑いは紙一重。 このシリーズは、私たちの“心の奥に潜む恐怖”を、時に残酷に、時にユーモラスに見せてくれます。 この記事を読み終える頃には、きっとあなたもアッシュのように―― 「恐怖を笑い飛ばせる」ようになっているはずです。🪓💀

💀死霊のはらわたとは?

『死霊のはらわた(Evil Dead)』シリーズは、1981年に登場して以来、世界中のホラーファンに衝撃を与え続けてきた伝説的ホラー映画です。 一見すると「森の山小屋で若者たちが恐怖に襲われる」だけの話に思えますが、その裏には映画史に残る革新的な演出・撮影技法と、恐怖と笑いを融合させた独特の作風が隠されています。

物語の原点は、アメリカの片田舎にある古びた小屋。 休暇を楽しむために訪れた若者たちが、地下で奇妙な書物とテープレコーダーを見つけてしまうことから、すべてが始まります。 テープに録音された「呪文」を再生した瞬間、森に潜む“邪悪な力”が目を覚まし、次々と彼らを襲っていく——という、極めてシンプルながらも原始的な恐怖が描かれます。

この設定は以後のすべてのシリーズで受け継がれ、「人の好奇心が禁断の扉を開いてしまう」というテーマの象徴として語り継がれています。

監督は、当時まだ20代前半だったサム・ライミ。のちに『スパイダーマン』三部作で世界的ヒットを飛ばす彼ですが、このデビュー作で既に常識外れのカメラワークを披露しています。 低い位置を猛スピードで疾走する“悪霊の視点ショット”は、わずかな予算ながらも手作りドリーやクレーンを駆使して撮影されました。 結果として、この斬新な演出が映画界に「インディペンデントホラーの革命」を起こしたのです。

『死霊のはらわた』が他のホラーと一線を画すのは、単なるスプラッター映画ではなく、恐怖の中に奇妙な笑いを織り交ぜている点です。 1981年版では純粋な恐怖が中心でしたが、続編に進むにつれてコメディ的な要素や主人公アッシュのユーモラスな反応が加わり、観客に“怖くて笑える”という新しい体験をもたらしました。 つまりこのシリーズは、「ホラー=暗くてつらい」という固定観念を壊した、いわば“エンタメホラー”の始祖とも言える存在なのです。

物語の中心にあるのが、「死者の書」=ネクロノミコン。 これは古代文字で書かれた禁断の書物で、読む者に災いをもたらす存在です。 ページを開いた瞬間に封印が解け、死者や悪霊が蘇る——というモチーフは、シリーズ全体を貫く“トリガー”のような存在。 映画ごとにこの書の扱い方が変わるため、作品ごとに「どうやって再び封じるのか」という違いを見るのも面白さのひとつです。

主人公アッシュ・ウィリアムズ(演:ブルース・キャンベル)は、当初ただの若者でした。 しかし、想像を超える恐怖と孤独に直面しながらも、生き残るために奮闘する姿が観客の心をつかみます。 彼の成長と、恐怖に対するユーモラスな反応が人気を呼び、のちに“ホラー界のアイコン”となりました。 どんなに理不尽な状況でも前向きに立ち向かうアッシュの姿は、恐怖映画の中に小さな希望を見せてくれます。

このように『死霊のはらわた』とは、単なるホラー作品ではなく、恐怖と創造力の実験場として誕生したシリーズです。 その斬新なカメラワーク、独特のユーモア、そして“呪われた書物”という象徴的モチーフが、後世のホラー映画やゲームにも大きな影響を与えました。 たとえば『バイオハザード』『悪魔のいけにえ』などに通じる“閉ざされた空間での恐怖”や、“人間の狂気と滑稽さ”という要素にも、このシリーズのDNAが見え隠れします。

🔎ちなみに:シリーズは映画だけでなく、テレビドラマ『死霊のはらわたリターンズ』やリブート版、最新作『死霊のはらわた ライジング』などへと発展。 各時代ごとに表現が変化しつつも、「恐怖の中で生き延びる人間の強さ」というテーマは一貫しています。 次章では、このシリーズがなぜ世界中で愛され続けているのか——その“醍醐味”を掘り下げていきましょう。💀✨

🩸シリーズの醍醐味

『死霊のはらわた』シリーズの魅力は、単に「怖い」だけではありません。 むしろ怖さと笑い、狂気とユーモアが混ざり合う、唯一無二のエンターテインメント性にあります。 この章では、シリーズ全体を通じて受け継がれる“楽しさの本質”を、初心者にもわかりやすく整理していきます。

『死霊のはらわた』は、恐怖演出がとにかくテンポ良く、観客を休ませないリズム感で進行します。 ドアの軋む音、物音のタイミング、照明の一瞬の揺れ──そうした細かな音や光の“間”の取り方が見事で、怖いのにどこかクセになる。 恐怖の波がリズミカルに押し寄せることで、ただ「驚かされる」だけでなく、緊張と緩和の心地よさを感じることができるのです。

この「怖いのに笑ってしまう」「不安なのに楽しい」という矛盾こそ、シリーズを何度も見返したくなる中毒性の源になっています。

シリーズの中盤以降では、血しぶきや怪奇現象の中に、ブラックユーモアが加わります。 たとえば、登場人物の慌てぶりや極端なリアクションが笑いに変わるなど、観る人を恐怖と笑いの間で揺さぶる演出が多いのです。 これは「恐怖に慣れた観客をどう再び驚かせるか」を追求した結果であり、怖さの中に楽しさを生み出す技術と言えます。

観る人によっては、「ホラーなのに笑っていいの?」と思うかもしれません。 でも、それこそがサム・ライミ監督の狙い。恐怖を“楽しめる”方向に変換する彼のセンスは、後の映画界にも大きな影響を与えました。

すべての作品に共通して登場するのが「ネクロノミコン(死者の書)」です。 見た目は革で綴じられ、人間の顔のような模様が浮かび上がった恐ろしい本。 ページには血のようなインクで呪文が書かれ、読むだけで災いを招くとされます。 どの作品でも、この本が「恐怖の引き金」として描かれ、シリーズ全体を一本の糸でつないでいるのです。

このアイテムの存在によって、どの時代・舞台の物語でも「また悪夢が蘇るかもしれない」という緊張感が続き、 ファンは新作が出るたびに「今度はどんな形で“死者の書”が登場するのか」を楽しみにするようになりました。

『死霊のはらわた』は低予算で作られた作品にもかかわらず、アイデアと工夫の塊のような演出が詰まっています。 たとえば、木の枝が動くシーンではワイヤーを人力で操作し、悪霊の視点を表すカメラショットでは、カメラを板に固定して地面を滑らせて撮影。 現代のようなCG技術がない時代に、限られた環境で“本物の恐怖”を作る情熱があったのです。

その精神は後のシリーズでも変わらず、「手作り感がリアルさを生む」という信念として受け継がれています。 こうした“B級っぽさ”が逆にファンの愛着を生み、今もカルト的な人気を支えています。

このシリーズは音の使い方が非常に巧みです。 悪霊の気配を「風の音」や「木の軋み」で表現したり、静寂を長く引っぱってから一気に爆発させたり。 また、カメラを揺らす・回す・斜めに傾けるなど、観客の感覚を不安定にするテクニックも多用されています。 これにより、画面の中で起きていること以上に、“見えない何か”の恐怖を感じることができるのです。

どの作品にも共通して描かれるのは、「生き延びようとする人間の強さ」です。 超常的な恐怖に追い詰められながらも、仲間を守り、逃げ道を探し、必死に戦う。 その姿が観客の心を掴み、単なるホラー映画を超えた“サバイバルドラマ”としての深みを生み出しています。 だからこそ、怖いのに応援したくなるし、最後まで目を離せないのです。

✅『死霊のはらわた』シリーズの醍醐味とは、恐怖と創造力のバランス。 観るたびに新しい仕掛けと笑いがあり、「怖い」だけで終わらない映画体験を提供してくれます。 次章では、そんな魅力を形作った原点──1981年の第1作『死霊のはらわた』を詳しく見ていきましょう。🎬🔥

🏚️死霊のはらわた(1981)

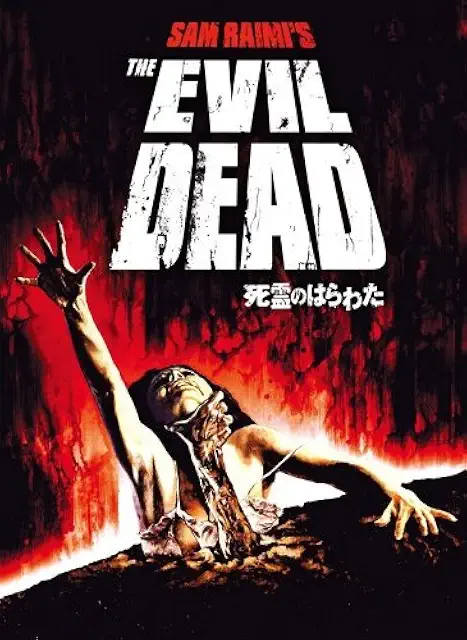

1981年に公開された『死霊のはらわた(The Evil Dead)』は、わずか数十万ドルという低予算で制作されながらも、世界中のホラー映画界を震撼させた一作です。 監督は当時まだ20代前半のサム・ライミ。主演は彼の友人でもあるブルース・キャンベル。 若者5人が森の奥の小屋で過ごす一夜を描いたこの映画は、後のホラー作品に多大な影響を与える“伝説の原点”となりました。

物語は、アッシュを含む5人の若者が、休暇を楽しむため森の奥にある古い山小屋を訪れるところから始まります。 しかし、地下室で見つけた「奇妙な本」と「録音テープ」が彼らの運命を狂わせていく。 テープには古代の呪文が録音されており、それを再生した瞬間、森の奥深くに眠っていた邪悪な存在(デッド・バイツ)が目を覚まします。 以降、小屋は逃げ場のない地獄と化し、次々と仲間が“何か”に取り憑かれていく──。

この単純な設定が、観る者の想像力を刺激し、強烈な恐怖体験を作り出すのです。

『死霊のはらわた』の最大の特徴は、その斬新なカメラ演出にあります。 悪霊の“視点ショット”は、まるで森の中を風が駆け抜けるように疾走し、観客をまるで獲物のように追い詰めていきます。 当時、ライミ監督とスタッフは予算がなく、カメラを木の板に固定して地面を滑らせるという手作り技術でこの効果を実現しました。 結果として、映画全体に異様なスピード感と不安定さが生まれ、「何かが迫ってくる」感覚が観客の神経を刺激します。

この映像表現は後のホラー映画にも影響を与え、現在でも“ライミ・ショット”として語り継がれています。

当時の観客を震え上がらせたのが、想像を超える残酷描写です。 血の噴き出し方、体の崩れ方、そして肉体が“別のもの”へと変化していく過程——これらすべてが、徹底した特殊メイクと実写効果で表現されました。 しかし、グロテスクさだけでなく、“現実離れした演出”がどこかコミカルに見える瞬間もあり、観客は恐怖と笑いの狭間で翻弄されます。

この極端な表現が逆にカルト的な魅力を生み、世界中のファンを惹きつけました。

物語の舞台は、ほぼ全編が“山小屋”の中で完結します。 逃げ場のない閉鎖空間、外は暗闇と森。 カメラは狭い空間を縦横無尽に動き、まるで観客自身がそこに閉じ込められているかのような感覚を生み出します。 この「逃げられない恐怖」は、後の作品──『バイオハザード』や『ブレア・ウィッチ・プロジェクト』などにも影響を与えました。

初代『死霊のはらわた』でのアッシュは、まだ“普通の青年”にすぎません。 しかし次々と仲間を失い、狂気と恐怖に追い詰められる中で、彼の内に眠る強さが目覚めていきます。 この“恐怖に打ち勝つ男”の姿が、後のシリーズで描かれるアクションヒーロー・アッシュの原型となりました。 彼は人間の弱さと強さ、絶望と希望の象徴でもあり、シリーズの象徴的存在へと成長していきます。

当時の製作費はわずか約35万ドル。 しかし公開後、口コミによって急速に話題となり、名監督スティーヴン・キングが絶賛したことで一気に注目を浴びます。 その後、世界中の映画祭や深夜上映でカルト的人気を獲得し、「低予算でも情熱があれば名作は作れる」という希望を映画界に与えました。 この成功が、インディーズ映画の可能性を広げたのです。

✅ 『死霊のはらわた(1981)』は、恐怖映画の「原点にして革命」。 限られた空間と手作りの映像技術で、観客の想像力を最大限に引き出した作品です。 現代の派手なホラーとは違い、“見えない何か”を怖がらせる演出が見どころ。 次章では、この作品の進化形ともいえる『死霊のはらわたII(1987)』で、シリーズがどう変化したのかを見ていきましょう。💀✨

🪓死霊のはらわた II(1987)

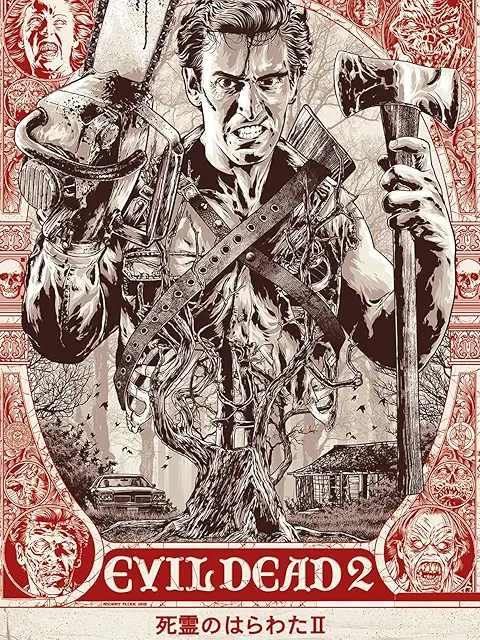

1987年公開の『死霊のはらわた II(Evil Dead II)』は、シリーズの転換点となった作品です。 前作の直接的な続編でありながら、同時にリメイク的な再構成も行われており、 監督サム・ライミが「怖さ」と「笑い」を絶妙に融合させた“ホラーコメディ”として再誕。 ファンの間では“恐怖の中で最も笑える映画”とも呼ばれています。

前作で地獄を生き延びた青年アッシュは、恋人リンダと共に再び森の小屋を訪れます。 しかし、そこで再び「死者の書」と呪文の録音テープを見つけ、知らずに再生してしまう。 そして、再び悪霊の呪いが解き放たれ、彼は再び孤独な戦いへと巻き込まれていきます。 前作と似た構成ながら、今回はアッシュが“狂気と正気の狭間で戦う”という心理的要素が加わり、 物語はよりスリリングでダイナミックなものとなっています。

本作の最大の特徴は、恐怖と笑いの融合です。 斧やチェーンソーが飛び交う中、アッシュがパニックのあまり自分の手と戦い始めるシーンなど、 グロテスクなのにどこか滑稽で、観客は「怖いのに笑ってしまう」感覚に包まれます。 この異常なテンションの高低差が、ほかのホラー映画にはない中毒性を生みました。

サム・ライミ監督はこの作品で、“恐怖を笑いに変える”演出を確立。 以後の作品や『スパイダーマン』シリーズに通じる独特の映像テンポは、この映画で完成したと言われます。

本作のアッシュは、極限の状況に置かれながらも、次第に現実感を失っていく。 壁の絵が笑い、ランプが踊り、家具がケラケラと嘲笑う──。 そんな狂気の空間が広がり、観客まで“現実が壊れていく感覚”を味わうことになります。 しかしそれがただの恐怖ではなく、どこかカートゥーン的でユーモラスに見えるのが本作の妙。 監督のカメラワークはさらに磨かれ、スピード感とリズムの恐怖演出が確立されました。

前作同様、血しぶきや肉体変化の演出は健在ですが、今作ではそれがよりコミカルな誇張表現に変化。 青い血、緑の粘液、あり得ない量の噴出──現実離れした過剰表現が、逆にホラーの緊張を和らげます。 特殊メイクとアナログ撮影の絶妙なバランスが、本作独自の「楽しい怖さ」を作り出しているのです。

予算が増えたことでセットや照明も強化され、 “小屋ホラー”の密室感を保ちながら、映像はよりスタイリッシュに進化しました。

本作で最も有名なシーンの一つが、アッシュが右手を失い、代わりにチェーンソーを装着する場面です。 これはシリーズ全体の象徴的な瞬間であり、彼が“恐怖に打ち勝つ男”から“悪を斬る戦士”へと変化する瞬間でもあります。 この大胆なビジュアルは以降のシリーズ、さらには他のホラー映画・ゲームにも多大な影響を与えました。

まさにここで、アッシュは「ホラー映画の生存者」から「ホラー界のヒーロー」へと進化を遂げたのです。

公開当時、『死霊のはらわた II』は批評家からもファンからも高く評価されました。 「恐怖映画の常識を塗り替えた」と評され、後の映画監督たち──ピーター・ジャクソンやクエンティン・タランティーノも 影響を受けたと公言しています。 また、ホラーゲームのジャンルにも影響を与え、“閉鎖空間での狂気”という演出手法の原点とされます。

✅『死霊のはらわた II』は、恐怖・笑い・アクションが完璧に融合した傑作。 サム・ライミ監督の映像センスが炸裂し、主人公アッシュが伝説の存在となった作品です。 前作を観ていなくても楽しめる構成になっているため、初心者の“シリーズ入門”にも最適。 次章では、この流れをさらに拡張した『死霊のはらわたIII キャプテン・スーパーマーケット(1992)』の異色の展開を見ていきましょう。⚔️✨

⚔️死霊のはらわたIII キャプテン・スーパーマーケット(1992)

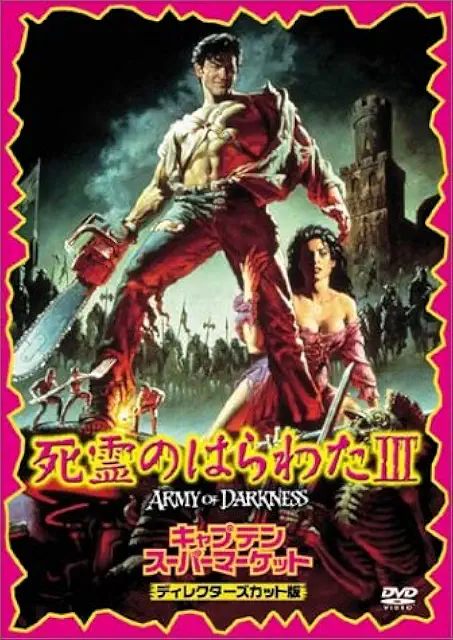

シリーズ第3作にあたる本作は、英題では『Army of Darkness』。ホラーの緊張感はしっかり残しつつ、中世風ファンタジー×アクション×コメディに大きく舵を切った“異色編”です。 舞台が森の小屋から一転して広がり、甲冑や剣、攻城戦といったビジュアルが登場。サム・ライミ監督の「怖いのに笑える」センスはそのままに、冒険活劇のワクワク感が強く打ち出されています。

とある出来事をきっかけに、主人公アッシュは過去の時代へと放り出されます。そこは人々が“邪悪な軍勢”の脅威に怯える世界。 彼が元の時代に戻る鍵は、因縁深い「死者の書(ネクロノミコン)」。しかし、その書を手に入れるまでには数々の試練が待ち受けます。 「現代の男が中世でどう戦うのか?」というギャップが笑いを生み、同時に、迫りくる悪の軍勢との決戦がアクションの見せ場を作ります。

- 舞台:中世風の王国・城・荒野

- 目標:ネクロノミコンを正しく手に入れて現代へ帰還

- 障害:誤った手順・敵の罠・自分の“うっかり”も含めた波乱

1981年の原点は密室ホラー、1987年の続編はホラー・コメディ。本作はそこに“冒険活劇”が合流します。 砂埃が舞う荒野、城壁を駆ける群衆、攻城兵器のドン!という音。こうしたダイナミックな要素が加わることで、恐怖のスケールも広がりました。 ただ怖がらせるだけでなく、「どう切り抜けるか」を楽しむ方向に重心が移り、シリーズを初めて観る人にも入りやすい作りになっています。

アッシュは完璧な英雄ではありません。ちょっと自信過剰、ちょっとうっかり、でも根は真っすぐ。 危機に直面しても冴えた一言で気合いを入れ、チェーンソーや“現代知識”を武器に突き進む姿が痛快です。 彼は特別な血筋でも超人でもない。だからこそ、「普通の人が腹をくくる格好良さ」が際立ち、観客はつい応援してしまいます。

本作の魅力は、実写特撮・ミニチュア・ストップモーションなど、アナログな映像づくりの楽しさが詰まっていること。 骸骨兵の群れや奇妙なクリーチャーは“作り物っぽさ”があるのに、そこが逆に味わい深く、ファンタジーの温度を生みます。 近年のCG全盛とは違う、“触れそうな質感”がスクリーンから伝わってくるのもポイント。怖いシーンでも、どこかユーモラスに感じられる瞬間があり、怖がりの人でも踏み出しやすい一作です。

サム・ライミ監督のトレードマークである疾走カメラやぐいっと寄るズーム、そしてキレのある編集は本作でも健在。 怖さ→間→ドン!→笑い、という緊張と緩和のリズムが心地よく、2作目で確立した“笑ってしまう狂気”はさらに洗練されています。 “怖さの刺激”と“笑いの一息”が交互に来るため、ホラー慣れしていない人でも最後まで楽しく観られる構成です。

- 入口にしやすい:ホラーが苦手でも、冒険映画として楽しめる。

- キャラの魅力が直球:アッシュの“庶民ヒーロー”感が伝わりやすい。

- シリーズの核は踏襲:ネクロノミコン/悪の軍勢/機転で切り抜ける快感。

- 短い尺で濃い体験:テンポが良く、だれる時間が少ない。

もちろん、シリーズの細かな経緯を知っているとニヤリとできる小ネタも多数。 ただし単体でも十分に成立しているので、「まず1本!」という人にも安心です。

本作は“森の小屋の恐怖”を宇宙的に広げ、作品世界の振れ幅を証明しました。 「同じモチーフでも、舞台とトーンを変えればここまで遊べる」という好例であり、 後続のホラー・ダークファンタジー作品にも“怖さ×冒険×ユーモア”の配合を広めた存在です。

✅まとめ:『死霊のはらわたIII』は、恐怖を“冒険の高揚”に変換した快作。 中世×現代ギャップの笑い、実写特撮の温度、アッシュの等身大ヒーロー像が三位一体となり、 「怖いだけじゃない、楽しいホラー」を体現しています。 次章では、物語を現代に拡張したテレビシリーズ『死霊のはらわたリターンズ(2015–2018)』をやさしく解説します。📺✨

📺死霊のはらわたリターンズ(2015–2018)

『死霊のはらわたリターンズ(Ash vs Evil Dead)』は、2015年から2018年にかけて放送されたテレビシリーズ。 映画『死霊のはらわた』の正統続編として、ブルース・キャンベル演じるアッシュが30年ぶりに帰ってきた作品です。 スプラッターな恐怖、くだらないジョーク、そしてアクション満載の内容で、 ファンの間では「完璧な復活」と称賛されました。

舞台は前作から30年後。 平凡なスーパー店員として日常を送っていたアッシュは、うっかりまた「死者の書」を開いてしまい、 封印されていた悪霊を再び解き放ってしまいます。 世界各地でデッドバイツが出現し、アッシュは嫌々ながらも再びチェーンソーを握ることに。 若き仲間たちとともに、再び“人類と死霊の戦い”が始まります。

ストーリーは各話30分前後でテンポよく進み、ホラーというよりも「血まみれアクションコメディ」といえるノリ。 まるで昔の仲間にまた会えたような懐かしさがあるシリーズです。

今作のアッシュは、かつての無鉄砲な青年ではなく、年を重ねた“中年の冴えない男”。 しかし、皮肉やジョークを飛ばしながらも、いざというときには誰よりも勇敢に戦う姿に、 ファンは「年を取っても変わらないヒーロー」の魅力を感じます。 彼の自虐的ユーモアや不器用な優しさは、過去作のアッシュを知る人にとっても胸を打つポイントです。

テレビシリーズになっても、『死霊のはらわた』らしいテンポと演出はそのまま。 カメラは相変わらずぐるぐる回り、血しぶきはありえないほど派手に飛び散り、 一瞬の静けさから一気にドーン!とくる恐怖の緩急も健在です。 さらに、アッシュのボケとツッコミのテンポが軽快で、“怖くて笑える30分”が毎話味わえる構成になっています。

シリーズでは、アッシュの相棒となる若い仲間たちが登場。 勇敢な女性兵士ケリー、純粋でおっちょこちょいな青年パブロなど、 彼らが加わることで物語に“若さ”と“新しい笑い”が生まれました。 旧作を知らない世代でも楽しめるように、キャラクター同士の掛け合いが分かりやすく、 初心者にとってもとっつきやすい構成になっています。

2010年代の最新技術を取り入れつつ、“あえてアナログ感を残した演出”が特徴。 実際の血糊や特殊メイクを多用し、CGに頼りすぎない“リアルな汚さ”が再現されています。 このアナログ特有の手触りが、シリーズの原点である“手作りホラー”の精神を感じさせ、 映画版からのファンにも深く刺さるポイントとなっています。

- シーズン1:「再び悪霊を呼び覚ました男」としての再起。シリーズ入門に最適。

- シーズン2:アッシュの過去と家族の物語が中心。人間ドラマが深まる。

- シーズン3:“死者の書”の秘密が再び明かされる最終章。感動と爆笑の完結編。

各シーズンごとにトーンが少しずつ異なり、ホラーよりもコメディ要素が強まっていくのも特徴。 シリーズを通して見ると、アッシュという男の「人生そのもの」が描かれているのがわかります。

放送当時、Rotten Tomatoesでは90%以上の高評価を獲得。 特に、ブルース・キャンベルの演技と、シリーズ特有のテンションの高さが絶賛されました。 「古き良きB級スプラッターの魂が現代に甦った」と評され、 海外では“これぞファンが望んでいた真の続編”と称されています。

✅『死霊のはらわたリターンズ』は、アッシュの再起とシリーズ愛が詰まったテレビ版続編。 過去作の要素を引き継ぎながらも、テンポの良いストーリーと笑える脚本で、 初心者から長年のファンまで楽しめる構成になっています。 次章では、時代を超えて復活したリブート版『死霊のはらわた(2013)』で、 新たな恐怖がどのように蘇ったのかを見ていきましょう。🩸✨

🩸死霊のはらわた(2013)

2013年に公開された『死霊のはらわた(Evil Dead)』は、シリーズの再起動(リブート)版として制作された作品です。 原作の設定や世界観を引き継ぎながらも、現代的なホラー演出と心理描写を加えた“新世代の死霊のはらわた”。 監督はウルグアイ出身の新鋭フェデ・アルバレス。 彼はサム・ライミの許可を得て、よりリアルで残酷な恐怖表現を取り入れ、かつてないほど“本気で怖い”リメイクを完成させました。

主人公ミアは薬物依存からの脱却を目指し、兄デヴィッドと友人たちと共に森の奥の山小屋に滞在します。 しかし、地下室で見つけた奇妙な本──「死者の書」を開いたことから、再び悪夢が始まります。 呪文が読み上げられ、森の中の何かが目覚め、仲間たちが次々と“別の存在”に変わっていく……。 今作では、薬物依存のリハビリという現実的なテーマと、超自然的な恐怖が重なり、より心理的な緊張感が高まっています。

一見リメイクのように見えますが、本作は単なる再現ではありません。 サム・ライミ監督と主演ブルース・キャンベルが製作に関わり、旧シリーズへの敬意を込めつつ新しい物語を構築。 舞台・設定・小屋の構造など、オリジナルと似ていながらも、登場人物の動機と展開はまったく異なります。 つまり、「同じ場所で違う悪夢が再び起きる」構造にすることで、“死霊のはらわたの世界”を再び開いた形になっているのです。

今作の特徴は、恐怖のリアリティが桁違いに向上していること。 前作のようなブラックユーモアはほとんど排除され、観る者にじわじわと心理的圧力をかけていく演出に変化しています。 特殊メイクや演出はすべて実写中心で、CGを極力使わない生々しさを追求。 傷口、血の質感、土の匂いまで感じるような“痛みのホラー”として仕上がっています。

シリーズの伝統的な“アッシュ=男性主人公”から一転し、今回は女性主人公ミアが物語の中心。 彼女は依存症という弱点を抱えながらも、極限状態で立ち向かう姿が描かれます。 ミアの心の闘いは、単なる恐怖の物語を超えて“再生と強さの物語”として観ることもでき、 現代的なテーマ性を帯びたホラーとして高い評価を受けました。

フェデ・アルバレス監督は、光と音の使い方で観客の感情を徹底的にコントロールします。 雨・雷・地下室のきしみ音など、“自然音が怖さを増す”演出が秀逸。 カメラは人物に極端に寄り、汗や涙を強調することで、恐怖と緊張をリアルに感じさせます。 効果音も非常に繊細で、無音の瞬間が逆に怖い──そんな“間の恐怖”が際立ちます。

実は、本作には旧シリーズを知る人ならニヤリとできる小ネタが多く仕込まれています。 たとえば、鎖付きの扉・録音テープ・チェーンソーなど、シリーズを象徴するアイテムが登場。 直接の続編ではないものの、“同じ世界線のどこか”で起きた出来事のように感じられる演出が巧妙です。 さらに、エンドロールの最後にはファンへの嬉しいサプライズも……。

Rotten Tomatoesでは84%の好評率を記録。 「恐怖演出の完成度が高く、リメイクの理想形」と称賛されました。 旧作ファンからも「まったく新しい“Evil Dead”として成功している」との声が多く、 特に女性主人公による再構築と、徹底した実写的恐怖表現が評価の中心となっています。

✅まとめ:2013年版『死霊のはらわた』は、原点回帰でありながら進化したホラー。 古典ホラーの精神を受け継ぎ、現代的なテーマと映像技術で再生させた作品です。 怖さはシリーズ随一ですが、登場人物の“生きる力”にフォーカスすることで、 恐怖の奥に「再生と希望」が見える──そんな深みのあるリブートとなっています。 次章では、さらに新たな舞台で展開する『死霊のはらわた ライジング(2023)』を紹介します。🏙️✨

🏙️死霊のはらわた ライジング(2023)

『死霊のはらわた ライジング(Evil Dead Rise)』は、2023年に公開された最新作。 シリーズの伝統を受け継ぎながら、舞台を森の小屋から都会の高層アパートへと移したことで、 全く新しい形の恐怖を描いた意欲作です。 監督はアイルランド出身のリー・クローニン。 サム・ライミとブルース・キャンベルが製作陣として名を連ね、シリーズへの敬意を込めつつも、 新世代に向けた“家族ホラー”ד都市サバイバル”として再構築されました。

舞台は老朽化した高層アパート。 ロックミュージシャンの母エリーと三人の子どもたちが暮らす部屋に、 突然の地震が発生。床下の隙間から古びた本とレコードが見つかり、 子どもたちが再生した瞬間、悪霊の呪いが再び解き放たれる。 外は嵐、エレベーターも停止。逃げ場のない密室で、母親が、そして家族が、 次第に恐ろしい存在へと変貌していく──。

森の孤立から、都市の孤立へ。 舞台は変わっても、シリーズ伝統の「逃げられない閉鎖空間の恐怖」は健在です。

本作の最大の特徴は、シリーズ初となる母親が中心の物語であること。 悪霊に取り憑かれた母と、逃げ惑う子どもたち──。 それは単なるホラーの構図ではなく、家族の絆・依存・崩壊という人間ドラマを強調するものです。 エリー役のアリッサ・サザーランドは、愛情と狂気の境界を見事に演じきり、 海外メディアでは「史上最も恐ろしい母親像」と評されました。

舞台がアパートに変わったことで、恐怖の質も一変しました。 薄暗い廊下、エレベーターの軋み音、隣人の悲鳴──。 一歩外に出れば安全そうなのに、外界との通信も途絶え、助けは来ない。 「助かるはずの場所で助からない」というジレンマが観客を追い詰めます。 また、キッチンや洗濯機など身近な日常物が“恐怖の道具”に変わることで、 観る者の日常にも不安を植え付ける仕掛けになっています。

本作はシリーズ随一の映像美を誇り、照明と音響演出の完成度が非常に高い作品です。 電灯がチカチカと点滅するだけで恐怖が増し、 サウンドは低音の重圧と高音の軋みが交互に襲いかかります。 監督のリー・クローニンは「恐怖の中にも詩的な美しさを」と語っており、 暗闇の中で浮かび上がる血の赤や、破壊された部屋の構図にまで芸術的センスを感じます。 まさに“モダンホラーの新基準”と呼べる仕上がりです。

もちろん、“死者の書”や“録音された呪文”といったおなじみの要素も登場。 しかし、それらは単なるファンサービスにとどまらず、 新しい物語を繋ぐ“再解釈された儀式”として機能しています。 森→アパートという舞台の変化にも関わらず、 呪文の響きや映像のリズムに、サム・ライミ版へのリスペクトが感じられます。 また、物語の冒頭と終盤が繋がる構成は、シリーズの円環的テーマを受け継いでおり、 1本で完結しながらも“次なる章”を感じさせる構成になっています。

公開後、『死霊のはらわた ライジング』は世界中で高評価を獲得。 Rotten Tomatoesでは批評家スコア84%、観客スコアも80%超を記録しました。 興行収入はシリーズ最高の1億4千万ドル超を達成し、 「ホラー界の復権」としてメディアに大きく取り上げられました。 特に家族を軸にしたストーリーと、リアルな恐怖演出が称賛されています。

✅まとめ:『死霊のはらわた ライジング(2023)』は、シリーズの伝統と革新が見事に融合した傑作。 舞台を都会に移すことで恐怖のリアリティを再定義し、家族ドラマと心理ホラーの融合に成功しました。 ファンはもちろん、シリーズを知らない人でも一気に引き込まれる完成度です。 次章では、忙しい人向けの視聴ガイドとして、どの順番で観るのがベストかを紹介します。🎬✨

🧭忙しい人のための視聴ガイド

『死霊のはらわた』シリーズは、40年以上にわたって続いている長寿ホラーですが、 すべてを順に観なくても楽しめるように作られています。 ここでは、「時間がないけど気になる」「どこから見ればいいの?」という人向けに、 シーン別・目的別に最適な視聴ルートを紹介します。🎬

シリーズは大きく分けて3つの流れに分類できます:

- ① オリジナル三部作(1981〜1992):アッシュの物語(ホラー→コメディ→冒険へ進化)

- ② テレビシリーズ(2015–2018):アッシュの“その後”を描く正統続編

- ③ リブート&新世代(2013 / 2023):別視点・別世界で展開する新シリーズ

つまり、「アッシュ軸」と「新世代軸」の2ルートがあり、どちらから観ても理解できる構成になっています。

- STEP 1:まずは1987年の『死霊のはらわた II』を観る(約85分)

- STEP 2:次に2013年リブート版『死霊のはらわた』で現代的な恐怖を体験

- STEP 3:余裕があれば『ライジング(2023)』で“現代の完成形”へ

この順番なら、古典→リブート→最新と流れるため、物語の進化を短時間で感じ取れます。 それぞれ単体でも完結しているため、途中で止めても問題ありません。

アッシュの成長とシリーズの変化を楽しみたいなら、このルートがおすすめです:

- ① 『死霊のはらわた』(1981) – ホラーの原点。密室恐怖の傑作。

- ② 『死霊のはらわた II』(1987) – コメディホラーの名作。

- ③ 『キャプテン・スーパーマーケット』(1992) – 異世界アクション編。

- ④ 『死霊のはらわたリターンズ』(2015–2018) – “中年アッシュ”の帰還。

まるで“ホラー版マーベルヒーロー成長譚”のように、1人のキャラクターを通して 恐怖→狂気→ユーモア→哀愁と変化する流れを追えます。

スプラッター・ショック・緊張感を味わいたい方には、この順が最適:

- ① 『死霊のはらわた(1981)』 – 原始的で荒々しい恐怖。

- ② 『死霊のはらわた(2013)』 – 実写メイクの極限ホラー。

- ③ 『ライジング(2023)』 – 家族×都市ホラーの到達点。

どの作品も“逃げ場のない恐怖”を基調としていますが、 2013・2023年版は映像が非常にリアルなので、苦手な人は注意が必要です。

- 『死霊のはらわた II(1987)』 – 狂気とコメディのバランスが完璧。

- 『キャプテン・スーパーマーケット(1992)』 – 冒険ファンタジー要素も強く、怖さ控えめ。

- 『リターンズ(2015–2018)』 – シニカルなギャグ満載のテレビ版。

この3作品は「怖いのに笑える」を体験したい人に最適です。 スプラッター表現はありますが、全体のテンポが明るく、 まるでホラー版『インディ・ジョーンズ』のような楽しさがあります。

シリーズ全体を通して“時代ごとの変化”を楽しみたい場合は、公開順で観るのが最も自然です。

- ① 『死霊のはらわた』(1981)

- ② 『死霊のはらわた II』(1987)

- ③ 『キャプテン・スーパーマーケット』(1992)

- ④ 『死霊のはらわたリターンズ』(2015–2018)

- ⑤ 『死霊のはらわた』(2013)

- ⑥ 『死霊のはらわた ライジング』(2023)

映像技術・恐怖演出・テンポ・脚本の変化を順に追うと、 「ホラー映画がどう進化したか」という映画史的な視点でも楽しめます。

- どの作品もグロテスクな描写があります。苦手な人は2013版を後回しに。

- 短時間で雰囲気を掴みたい人は、YouTubeや予告編でトーンをチェック。

- “小屋”シリーズ(1981〜1992)と“現代リブート”(2013以降)は別物として楽しむのが◎。

また、ホラーに慣れていない人でも、照明を明るめに・音量を下げて観るだけで怖さは半減します。 それでも怖い時は「アッシュの決め台詞」に注目。どんな地獄でも笑わせてくれるはずです。😄

✅まとめ:『死霊のはらわた』シリーズは、どこから観ても楽しめる構造が魅力。 映像の進化やテーマの変化を時代順に追うのも面白く、 リブートから入って旧作に戻る“逆順視聴”もおすすめです。 次章では、シリーズ全体に通じる共通のテーマ──「恐怖の中にある人間の強さ」について考察します。💀✨

💀シリーズ全体で共通しているテーマ

『死霊のはらわた』シリーズは、単なるホラーではありません。 40年以上にわたる全作品に通じるのは、「恐怖の中で人間がどう生きるか」という問いです。 物理的な怪物よりも、人間の弱さ・後悔・孤独といった“心の闇”が描かれ、 それに向き合うことで人はどう変わるのかがシリーズ全体のテーマになっています。

シリーズを通して共通しているのは、“閉じ込められた空間”。 山小屋、地下室、アパート──どの作品でも舞台は限定的で、 登場人物たちは逃げ場のない状況に追い込まれます。 この閉鎖空間は、単なるホラー演出ではなく、 人間が抱える「逃げたくても逃げられない現実」の比喩でもあります。 依存、罪悪感、家族関係、恐怖──逃げようとすればするほど深みにはまる。 そうした“内なる恐怖”を可視化するのがこのシリーズの本質です。

どの作品にも共通して描かれるのは、「生き延びようとする力」です。 主人公が誰であっても、最初はただの一般人。 しかし、仲間を失い、恐怖に直面する中で、次第に自分の中にある強さを発見していきます。 それは“ヒーロー的な強さ”ではなく、「生きたい」という本能的な力。 シリーズの名言であるアッシュの「Groovy!(最高だ!)」という言葉は、 絶望の中でなお笑って立ち上がる人間の象徴です。

『死霊のはらわた』の恐怖は、単なる外的な怪物ではなく、内なる狂気にあります。 登場人物たちは極限状況の中で、現実と幻覚の境界が曖昧になり、 自分の理性を保てるかどうかのギリギリに立たされます。 その過程が、観客にも「もし自分だったら?」という想像を促し、 単なる“他人の恐怖”ではなく“共感する恐怖”へと変わっていくのです。

特に『II』や『リターンズ』では、狂気の中に笑いが混じり、 「人間は追い詰められると笑うしかない」という皮肉な真実が表現されています。

シリーズのすべての災厄の発端となる“死者の書(ネクロノミコン)”は、 人間の好奇心と愚かさの象徴でもあります。 知らなくていいことを知ろうとする、 触れてはいけないものに手を伸ばす──そんな人間の本能的な欲望が、 悪霊よりも恐ろしい原因として描かれています。 つまりこの本は、“外の怪物”ではなく“内なる誘惑”を映し出す鏡なのです。

シリーズを見通すと、恐怖の先にあるのは“破滅”ではなく“再生”です。 『1981』ではアッシュが生き延びることで勇気を得、『2013』では依存症からの再生が描かれ、 『ライジング(2023)』では家族の絆が恐怖を超えて描かれました。 つまり、どんなに残酷な結末であっても、シリーズの根底には「生きようとする意思」があります。 それはホラーの中に潜む“希望の光”であり、観客がこのシリーズを愛し続ける理由です。

1980年代は「未知の呪い」への恐怖、 2010年代は「人間の心の闇」への恐怖、 そして2020年代は「家庭や社会の崩壊」への恐怖。 時代が進むにつれ、恐怖の形が変わっているのもこのシリーズの魅力です。 つまり『死霊のはらわた』とは、単なるホラーの連続ではなく、 “時代ごとの不安を映す鏡”でもあるのです。

✅まとめ:『死霊のはらわた』シリーズの本当のテーマは、 「人間の弱さと強さ」。 恐怖に飲まれそうになりながらも、立ち上がる人間の姿を描き続けた作品群です。 恐怖・狂気・ユーモア・再生──このすべてが混ざり合うからこそ、 本シリーズは40年以上経っても色あせることがありません。 次章では、ファンが気になる“今後の続編の可能性”について見ていきましょう。🪓✨

🔮今後の続編はあるの?

『死霊のはらわた ライジング(2023)』の成功を受け、ファンの間では次の展開に大きな期待が寄せられています。 では実際に、シリーズの新作は作られるのか? 製作陣のインタビューや映画会社の発表から、その可能性を探ってみましょう。🧟♂️

シリーズ生みの親であるサム・ライミ監督は、2023年のインタビューでこう語っています。 「『Evil Dead Rise』は新しい時代の幕開けにすぎない。今後は3年ごとに新作を出したい。」 つまり、ライミ本人がシリーズを完全に完結させるつもりはなく、 “世界のどこかでまた死者の書が開かれる”という設定で、複数の監督による新しい章を構想しているようです。

主人公アッシュを演じたブルース・キャンベルは、テレビシリーズ『リターンズ』をもって“実写での引退”を表明。 しかしその後も製作総指揮としてシリーズに関わり続けており、 「今度は若い世代の戦いを見届けたい」と語っています。 つまり彼の役割は“現場の戦士”から“物語の守護者”へ。 今後の作品でも、声の出演や回想シーンでの登場がある可能性が高いと噂されています。

海外メディアでは、制作会社Ghost House Picturesがすでに次のプロジェクトとして 『Evil Dead: Inferno(仮題)』を準備中との報道もあります。 詳細はまだ不明ですが、舞台は“南米の古代遺跡”とも噂されており、 「森→都市→遺跡」というシリーズのスケール拡大を感じさせます。 監督候補には、前作『ライジング』のリー・クローニン監督が引き続き関わるとも言われています。

また、女性主人公を中心とした『2013』以降の流れを継承し、 強い母親像や姉妹の絆など、“女性視点のホラー”として継続する方向も検討中とされています。

HBO Max(現・MAX)やNetflixなど、ストリーミング配信会社もこのシリーズに注目しています。 特に『ライジング』の反響を受けて、「死者の書をめぐるオムニバス・シリーズ」という企画が浮上中との報道も。 これは、世界各地で異なる人々が「死者の書」に触れてしまう短編連作になるという構想で、 まさに“ホラー版ブラック・ミラー”のようなアイデアです。 実現すれば、シリーズ史上初の多国籍ホラー・アンソロジーになる可能性があります。

『死霊のはらわた』の強みは、常にファンの熱量が制作を後押ししてきた点です。 1981年の初作は口コミで人気を獲得し、テレビシリーズ『リターンズ』もSNSで復活を求める声から実現しました。 近年ではファンアート、短編リメイク、同人ゲームなども多数制作されており、 “死霊のはらわた・ユニバース”はもはやファンと共に進化する存在といえます。 製作陣も「観客が望む限り、この世界は終わらない」と公言しています。

今後のシリーズは、単なる続編ではなく「テーマの進化」が軸になると見られています。 1980年代は“未知への恐怖”、2010年代は“依存と再生”、そして2020年代は“家庭と社会の崩壊”。 次の時代には、AI・監視社会・孤独といった現代的恐怖を取り込んだ“テクノロジーホラー”へと進む可能性も高いでしょう。 いずれにせよ、“人間の弱さと強さを描く”という根本テーマは変わりません。

✅まとめ:『死霊のはらわた』シリーズはまだ終わっていません。 サム・ライミとブルース・キャンベルが見守る中、新たな世代による「死霊伝説」が始まりつつあります。 舞台が変わり、時代が変わっても、「死者の書」が開かれる限り、物語は続く。 それがこのシリーズ最大の“呪い”であり、“魅力”でもあるのです。📖🔥

🩸 このシリーズは、1981年のオリジナルから2023年の『ライジング』まで、40年以上にわたって進化し続ける伝説的ホラーです。 どの作品から観ても楽しめますが、映像表現とテーマの変化を感じたいなら公開順がおすすめです。