2024年1月、世界中の映画ファンとクリエイターたちを揺るがすニュースが走りました。 それは――ミッキーマウス(蒸気船ウィリー版)の著作権が切れ、パブリックドメイン入りしたという出来事。 この瞬間、約1世紀にわたってディズニー社が守り続けてきた象徴的キャラクターが、ついに“誰もが使える存在”となったのです。

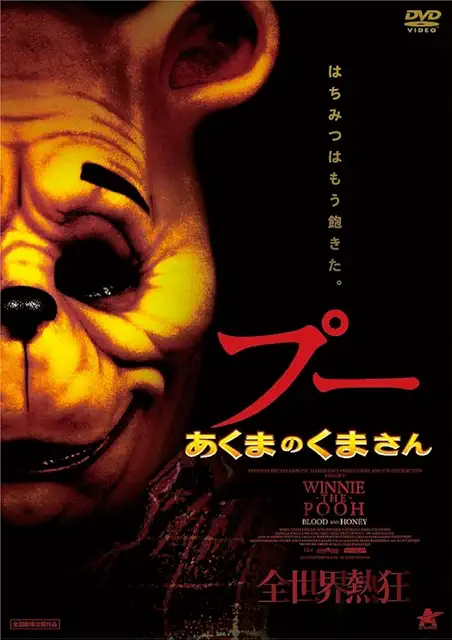

それを皮切りに、世界では“パブリックドメイン・ホラー”とも呼ばれる新ジャンルが急速に拡大。 『プー あくまのくまさん』『マッド・マウス ~ミッキーとミニー~』『SCREAM BOAT』など、 かつて子どもたちに夢を与えたキャラクターが、次々と恐怖の主役として再登場しました。 この現象は単なる話題作りではなく、「創作の自由」「企業と文化」「ファンの記憶」をめぐる深い議論を呼び起こしています。

本特集では、このブームを象徴する10の章を通じて、 著作権切れディズニー映画の誕生・背景・作品分析・法的境界・ファン心理・未来展望までを徹底的に掘り下げます。 作品を知らない方でも楽しめるように、映画ごとの概要や公開予定、日本未公開作品のトレーラーも掲載。 そして最後には、「文化としてのミッキー」「物語としてのプー」が持つ意味を改めて考えます。

100年の時を経て、ミッキーたちは再び世界の手に戻りました。 これは、ただの“ホラー化ブーム”ではなく、創作と記憶の再分配という新しい文化の幕開け。 さあ――あなたもこの奇妙で刺激的な“ディズニー再生の旅”へ出かけましょう。🕰️🚢

著作権切れと映画とは? 🧩🎬

「著作権が切れたキャラクターを自由に使う映画」が近年注目を集めています。 代表的なのが『プー あくまのくまさん』や『マッド・マウス ~ミッキーとミニー~』など、かつて子ども向け作品だったキャラクターがホラーやサスペンスへ再構築される現象です。 しかし、この「著作権が切れた」とは一体どういうことなのでしょうか? 映画初心者の方にもわかりやすく、ここではその仕組みと文化的意味を解説していきます。📜

著作権とは、作品を創作した人が持つ「使ってよい・使ってはいけない」という権利のことです。 一定期間が過ぎるとその保護が終わり、作品は「パブリックドメイン(公有物)」になります。 たとえばアメリカでは、著作者の死後70年、または会社が権利を持つ場合は公開から95年で期限が切れるというルールがあります。 つまり、2024年に『蒸気船ウィリー(Steamboat Willie)』版のミッキーマウスがパブリックドメイン入りしたのは、1928年公開から95年が経過したためです。

パブリックドメインに入ると、誰でも自由に作品を使えるようになります。 しかし「完全に自由」というわけではありません。 たとえば、ディズニー社が保有する商標権(Trademark)は引き続き有効で、現代版のカラー・デザインのミッキーをそのまま使うと商標侵害になる可能性があります。 そのため映画制作者たちは、1928年当時の白黒ミッキー風デザインなど、権利が切れた初期版の要素のみを利用しています。 『マッド・マウス』や『SCREAM BOAT』などは、まさにこの「ギリギリの線」を巧みに突いた作品なのです。🎭

著作権が切れたキャラクターをホラーにする流れは、2023年以降の低予算ホラー市場の拡大と関係があります。 “誰でも知っているキャラクター”を使うことで、宣伝費をかけずに話題化できるという利点があるのです。 一方で、「無邪気な存在が狂気に染まる」というギャップは、観客の心理に強く残るため、SNSで拡散されやすいのも理由のひとつです。💀

著作権が切れることは、創作の自由が広がることを意味します。 誰もが「古典」を新しい形で語り直せるようになり、そこから多様な解釈や再発明が生まれます。 たとえば、かつて『白雪姫』や『シンデレラ』もグリム童話から何度も再映画化されてきました。 現代の「著作権切れキャラ映画」も、この流れの延長線上にあります。📖

パブリックドメインの利用には、「どのバージョンが切れたのか」を明確に区別する必要があります。 たとえば、1928年の蒸気船ウィリー版ミッキーはOKでも、赤いズボンの現代ミッキーはまだ保護対象。 同様に『プー あくまのくまさん』も、原作絵本のプーのみが対象であり、赤いシャツのディズニープーはNGです。 つまり、「著作権切れ=何でも使える」ではなく、「初期版だけ自由に使える」というのが正確な理解です。

🎨 まとめ:

著作権が切れることで、キャラクターは再び人々の手に戻ります。

それは商業利用のチャンスであると同時に、文化を共有し直すきっかけでもあります。

しかし、商標やデザインの違いを誤解するとトラブルになるため、クリエイターには法的リテラシーと創造力の両立が求められます。

次章では、この“自由と制約の狭間”で生まれた代表作『マッド・マウス ~ミッキーとミニー~』を詳しく見ていきましょう。🐭✨

マッド・マウス ~ミッキーとミニー~(Mouse Trap)🐭🔪

『マッド・マウス ~ミッキーとミニー~』(原題:Mouse Trap)は、2024年にカナダで制作された話題のホラー映画です。 世界的に知られるキャラクター「ミッキー・マウス」の初期版(『蒸気船ウィリー』1928年公開)の著作権が切れたことで、誰もが自由に使えるようになったタイミングで登場しました。 つまりこの映画は、パブリックドメイン化したミッキーを“合法的に”再解釈した初の本格スラッシャー作品なのです。🎬

物語は、若者たちがミッキーの誕生日を祝うために集まったアミューズメント施設から始まります。 しかし、閉園後の施設に現れたのは、巨大なミッキーの仮面をかぶった殺人鬼。 楽しいパーティーが一転、血と恐怖にまみれた悪夢の夜へと変わっていきます。 “笑顔のマウス”が“殺意の象徴”に変わるというアイロニーが、この作品の最大の衝撃です。😱

作品中では、1928年版のモノクロ映像を模した白黒シーンや、口笛を吹くマウスの影が登場。 これはオリジナル『蒸気船ウィリー』への明確なオマージュであり、著作権切れを逆手に取った演出として注目されました。 観客は懐かしさと同時に、不気味な違和感を覚えるよう巧妙に設計されています。🌀

監督は「ディズニーの象徴が恐怖に変わる瞬間を描きたかった」と語っています。 低予算ながらもSNS映えを意識した照明・編集・効果音が工夫され、まるでファンメイド作品のような手触りと“B級ホラーの熱量”が両立しています。 これは単なるパロディではなく、文化アイコンの再定義というテーマを内包している点が大きな特徴です。

殺人鬼「マウス」は、声を発さず、笑顔の仮面のまま淡々と人々を追い詰めます。 この無言の恐怖は、かつて子どもたちを笑顔にしていたミッキー像と真逆の存在。 さらに、被害者のひとりが着ている赤い服が、どこか“ミニー”を連想させるなど、象徴の反転が随所に仕込まれています。 音楽もオリジナル曲ではなく、1920年代風のピアノジャズを歪ませて使うなど、著作権切れ音源の巧妙な再利用が光ります。🎹

公開後、映画は賛否両論を巻き起こしました。 ファンの間では「怖すぎるミッキー」「狂気のファンタジー」とSNSでバズり、YouTubeやTikTokでもレビュー動画が急増。 一方で、「ディズニーへの冒涜だ」と批判する声も少なくありませんでした。 しかし結果的に、わずか数十万ドルの製作費で世界興行1,000万ドルを突破し、パブリックドメイン映画の成功例として語られることになります。💰

『マッド・マウス』はディズニー社の商標を避けるため、耳の形や服装、声、名称などを微妙に変えています。 たとえばポスターのマウスは「円が完全な丸ではなく、少し潰れている」など、法的リスクを極限まで下げたデザイン。 監督自身も「もし訴えられても、それはこの映画の宣伝になる」とコメントしており、まさに“恐れ知らずの挑戦”でした。⚖️

🎬 まとめ:

『マッド・マウス ~ミッキーとミニー~』は、単なるパロディではなく、文化の境界線を試す実験映画といえます。

「笑顔の象徴」が「恐怖の象徴」へと変わる瞬間は、著作権が切れたからこそ描けた大胆な発想。

そしてこの作品が生んだムーブメントは、のちの『SCREAM BOAT』や『Mouseboat Massacre』など、多くの“マウス・ホラー”の誕生へとつながっていくのです。🐭🔥

プー あくまのくまさん🧸🔪

かつてはやさしい語り口の児童文学として親しまれた「くまのプーさん」。その原典(A.A.ミルンによる1926年刊の初期作)が 米国でパブリックドメイン入りしたことで、誰でも“初期版のプー”を題材にした創作が可能になりました。 本作『プー あくまのくまさん』は、その自由化の波に乗って生まれた低予算×高話題性のホラー映画。童心の象徴が一転して凶暴化する “ギャップの衝撃”を前面に押し出し、世界中で賛否を巻き起こしました。

森を離れて大人になったクリストファー・ロビンが、久しぶりに旧友たちに会うため百町森を訪れる── しかしそこにいたのは、人間社会に見放され飢えと孤独に歪んだプーとピグレット。 彼らは“かつての楽園”を守るかのように、森へ入ってきた侵入者たちへ牙をむきはじめます。 再会のズレ失われた幼年期森=聖域の反転

自由に使えるのは原作絵本のプーであって、赤いシャツのディズニープーではありません。 そのため本作の造形は、土色の毛並み・鈍い表情・無言の威圧感といった“別物”にデザインされています。 これは商標・意匠を回避しつつ、観客の記憶にある“プーらしさ”を最低限だけ残すという、法的にも演出的にもぎりぎりのバランスです。

武器は近接の鈍器、殺害は至近距離の恐怖、ロケは森・小屋・浴場など限定空間。 派手なCGを避け、実体感のある特殊メイクと音でゾッとさせる構成が中心です。 編集はテンポを重視し、照明を落とした画づくりで“見える/見えない”の想像力を刺激。 いわゆる“B級の熱量”を武器に、ミーム化しやすいショットを連発します。

作品の核は、「幼年期の約束は永遠ではない」という冷たい事実です。 かつて語り合った物語は、現実の空腹と孤独には勝てない──この感情の裏切りが、プーの残虐性を正当化します。 観客は“優しい森の住人”という記憶を持っているからこそ、二重のショックを受ける仕組み。 その不協和音が、SNS世代の拡散欲求(「あのプーが…!」)と見事に噛み合いました。

- “プーらしさ”の最小残存:歩き方・首の傾げ・無表情がじわじわ怖い。

- 近距離演出:浴場や地下室など、距離を詰める恐怖が多い。

- ミーム映え:一枚絵で意味が伝わるショットが多く、感想が書きやすい。

- 倫理的抵抗感:児童キャラの“汚し”に拒否感を持つ人も。

- 粗っぽさ:演技・脚本・血糊の作りにB級感がある。

- 反復:スラッシャー定番の追跡→惨劇の繰り返しが単調に映る可能性。

刺さりやすい:アイコンの反転が好き/低予算ホラーの工夫を味わいたい/SNSで語りたいネタを探している。

合いにくい:原典イメージを汚してほしくない/過度な残虐描写が苦手/B級演出の粗さが気になる。

🎬 まとめ

『プー あくまのくまさん』は、「パブリックドメイン × 低予算 × ミーム性」の三拍子で時代に刺さった一作。

童心を裏返す残酷さは好みが分かれるものの、著作権切れキャラ映画ブームの火付け役として外せません。

次章では、この流れを受けて拡張された『プー2』を深掘りし、シリーズの進化点を見ていきます。🧸🔥

プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち🧸🔥

前作『プー あくまのくまさん』の予想外の大ヒットを受けて製作された続編が、本作『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』。 今回は予算が約10倍に増額され、映像・美術・特殊効果すべてが格段にパワーアップしました。 タイトルの通り、今度はプーだけでなく「邪悪な仲間たち」が森から続々と姿を現し、スケールは群像ホラーへと拡張。 2024年のホラー界で最も注目された“低予算ホラーの奇跡”の第二章です。🩸🎬

百町森の事件から数年後。森を焼き払おうとした人間たちへの復讐を誓ったプーは、ピグレット、フクロウ、ティガーと手を組み、次々と町へ進攻していく。 一方で、前作の生存者たちは再び悪夢を止めるため立ち上がる──。 物語は単なるスラッシャーから、“森の神話”と“人間社会の罪”をめぐる寓話的展開へと深化していきます。

- ティガー:著作権満了に伴い、今作から正式登場。凶暴なトラとして描かれる。

- フクロウ:森の“預言者”的存在。人間を監視し、襲撃を導く役割。

- ピグレット:前作よりも残虐化し、プーと共に狂気の中心人物に。

これらの新キャラはCGではなく特殊メイクで実演され、低予算ながら生々しい質感を実現。 ファンからは「意外に迫力がある」「マスクがリアルすぎる」と話題になりました。🐯🦉

監督のリース・フレイク=ウォーターフィールドは前作から続投。 前作で得た批判(照明の暗さ・脚本の薄さ)を受け、今作では撮影監督を交代し、アクション演出を強化。 また、プー役のスーツは完全新造され、動きやすさとリアリティを両立。 「前作は企画、今作は映画」と呼ばれるほど、クオリティの上昇が顕著です。📈

本作は単なる残虐描写を超えて、自然への報復劇という新たなテーマを打ち出しました。 森を侵す人間への怒り、失われた絆への嘆き――それらがプーたちの暴走の動機として描かれます。 特に後半では、百町森が“聖域から戦場”へと変わる演出が印象的で、B級ながらも環境寓話的な読み解きも可能です。🌲

『プー2』は公開初週に全米で約500万ドルを稼ぎ、前作を上回る滑り出し。 Rotten Tomatoesでは批評家スコアこそ低め(30%前後)ながら、観客スコアは70%台を記録。 一般ホラーファンからは「続編の方が完成度が高い」「プーが主役ホラーの風格を得た」と肯定的意見も多く見られます。⭐

| 項目 | 前作 | 続編 |

|---|---|---|

| 登場キャラ | プー&ピグレットのみ | +ティガー・フクロウなど仲間拡張 |

| テーマ | 失われた友情 | 森の報復・人間への怒り |

| 映像 | 暗く粗い質感 | 照明と構図が改善、アクション強化 |

| 演出 | スラッシャー中心 | 群像劇・寓話性が追加 |

前作で「不謹慎」「B級」と酷評したメディアも、今作には「意外と映画として成立している」と評価を改めたケースが多いです。 一方、ファンからは「プーが完全にスラッシャーアイコンになった」「ティガー登場で次が見たい」と、シリーズ化を期待する声も多数。 監督はすでに“ホラー版アベンジャーズ”的なクロスオーバー構想を明かしています。🧸🦸

🎬 まとめ:

『プー2 あくまのくまさんとじゃあくななかまたち』は、単なる続編ではなく“B級ホラーの進化形”です。

著作権切れキャラ映画が一発ネタで終わらず、シリーズとして成長できることを証明しました。

次章では、同じく“ミッキー”をモチーフにした新作ホラー『SCREAM BOAT(スクリームボート)』を紹介し、

このムーブメントがいかに拡大しているかを見ていきます。🚢💀

SCREAM BOAT スクリームボート 🚢🩸

ミッキーの初登場作『蒸気船ウィリー(1928)』のパブリックドメイン化を背景に生まれた“マウス・ホラー”ムーブメントの中核作。 舞台は深夜のニューヨーク、スタテン島フェリー。乗客たちがそれぞれの事情を抱えて乗り合わせるなか、船内に潜む“無邪気な悪意”が次第に姿を現し、閉ざされた航路は逃げ場のない悪夢へ──という、「空間密室×群像パニック」の王道構成が採用されています。 監督は『The Mean One』(“いじわるグリンチ”パロディ)で知られるスティーブン・ラモート。殺戮の象徴“ウィリー”を、『テリファー』の殺人ピエロで注目を集めたデイヴィッド・ハワード・ソーントンが演じます。🎬

真夜中のフェリーに乗り込んだ市井の人々。だが船内には、愛嬌と悪意を同居させた謎の“ネズミ”が潜んでいた。 陽気な汽笛が鳴り響くたびに不穏さは増し、やがて微笑は狂気へと反転――。 荒れる海、封鎖された通路、消える灯り。船という日常の公共空間が一瞬で「孤立した舞台」に変わることで、緊張は臨界点へ。 乗客たちは互いの利害と恐怖の板挟みになりながら、血の航海からの生還を模索していきます。🚨

スタテン島フェリーという誰もが知る移動空間を、照明・サイレン・船内放送・金属の軋みで異界化。 “いつも通り”のアナウンスが、状況の悪化とともに不気味なメトロノームに変わる見せ方が秀逸です。 さらに汽笛=合図という音のモチーフが、笑い/幸福の記号を殺戮のトリガーへと反転。 子ども時代の記憶を連想させる無邪気なシルエットが、密室での残虐と並置されることで、心理的ダメージを増幅します。

本作は、権利上自由に利用できる1928年版モチーフに寄り添いつつ、名称・造形・配色を工夫して現行の商標圏と干渉しないデザインに。 つまり、観客の記憶にある“あの形”をギリギリで回避しながら、連想の力だけで不気味さを立ち上げています。 これにより、単なるパロディではなく、“公共化したアイコン”の再解釈映画として成立。法的・文化的な綱渡りを、エンタメとして見せ切るのが本作の肝です。

- 通勤者グループ:帰宅を急ぐ一般客。危機で露呈する利己心と連帯のせめぎ合い。

- スタッフ/警備:安全手順に従いつつ、前例のない事態に判断が揺れる。

- 旅人・観光客:状況の文脈を理解できず、誤解とパニックを拡散。

- “ウィリー”:言葉を使わない支配者。音と身振りだけで船内の秩序を解体していく。

それぞれの事情が密室の航路で交差し、「誰を救うのか」という倫理的選択が何度も観客に突きつけられます。

- 陽気→惨劇の反転演出:汽笛・口笛・影の使い方に注目。

- 空間の使い分け:デッキ/操舵室/通路/売店…導線がサバイバルのパズルに。

- 実景の説得力:海風/金属音/照明が現実の感覚を残し、恐怖を増幅。

- スプラッター描写:流血や身体破壊表現が苦手な人は要注意。

- 道徳的抵抗感:子ども向け記号の“汚し”に反感を覚える可能性。

- 密室ゆえの圧迫感:閉所が苦手な人は休憩を挟んで視聴を。

日本では2025年11月14日 全国公開。配給はエクストリームフィルム。 本編102分、米国製作。キャストはデイヴィッド・ハワード・ソーントン、アリソン・ピテル、エイミー・シューマッハ、ジェシー・ポージーほか。 なお、海外では2025年4月に劇場公開され、以後パッケージ/配信展開も順次行われています。📣

🎬 まとめ:

『SCREAM BOAT』は、公共化した古典キャラのイメージを“音と空間”で撹乱する、近年の著作権切れムーブメントを象徴する一本。

フェリーという生活インフラが最恐の密室に変わる体験は、劇場の大画面・大音量でこそ映えます。

「笑いの記号が恐怖の合図へ」――その反転を体感したい方におすすめです。🚢💥

日本未公開作品 🎬🌍

ミッキー・マウス(Steamboat Willie版)の著作権が切れた2024年以降、海外では次々と“マウス・ホラー”映画が製作されています。 その中でも特に話題となったのが、日本未公開の3作品──『I Heart Willie』『Mouse of Horrors』『Mouseboat Massacre』。 いずれも各国の若手監督による実験的で大胆なアプローチで、“初期ミッキー”を独自の恐怖表現として再構築しています。🧭

カナダの若手監督が手掛けたブラックコメディ・ホラー。 孤独な青年が古いアニメ映画のマウスに恋をすることから始まり、やがて現実世界にその幻影が現れて破滅へと導かれるという物語です。 映像は1920年代風モノクロとカラーが交錯し、ノイズや揺れをあえて残した“レトロ・ホラー”の質感。 映画祭でも「異常に美しい悪夢」として高く評価されました。

イギリス制作のオムニバス・ホラーで、各章ごとに異なる監督が“マウス”をテーマに短編を手掛ける構成。 サイレント風、VHS風、CG実験など多様な映像表現が並び、 “誰もが知るキャラクターを、誰も知らない恐怖へ変える”というコンセプトの象徴的作品です。 最終章「Laugh to Death」では、観客の笑い声がウィリーの動力になるというメタホラー構造が話題に。📺

イギリスのインディーズ会社が制作した83分のスラッシャー映画。 港で働く労働者たちが夜間警備中に“古い船員服のマウス”に襲われるという設定で、 全編をモノクロ+グレイン処理で撮影し、1920年代のサイレントホラーを忠実に再現しています。 音響面では、テープノイズやスクラッチ音を利用して“映画そのものが劣化していく恐怖”を表現。 視覚的にも聴覚的にも映画史をホラーに変える挑戦作です。⚙️

これら3作に共通するのは、いずれも「ミッキーを直接描かない」という絶妙な距離感。 商標やデザインを避けながらも、観客が“あのマウス”を連想できる演出を巧みに取り入れています。 この“暗黙の了解”による恐怖表現は、ポップカルチャー時代の新しいホラー手法として注目されています。🌍

現時点で日本では正式公開の予定はありませんが、 理由は主に著作権・商標の解釈の違いと、映倫審査基準との兼ね合いとされています。 ただし、Prime Videoなどの配信系プラットフォームでの解禁が有力視されており、 2026年以降、日本語字幕版が登場する可能性が高まっています。📡 海外ファンの熱狂的レビューがSNSで拡散しているため、国内でも徐々に注目度が上がっています。

🎬 まとめ:

『I Heart Willie』『Mouse of Horrors』『Mouseboat Massacre』は、

いずれも“パブリックドメイン化したミッキー”を題材に、文化・映像・法の境界を試す実験的ホラーです。

日本未公開ながらYouTubeトレーラーを通じて注目を集めており、2026年のホラー配信市場の目玉になる可能性も。

次章では、こうしたムーブメントに対するディズニーファンの反応を掘り下げていきます。🐭✨

ディズニーファンの反応 💬🐭

“ミッキー”や“プーさん”といった幼少期の記憶そのものが、ホラーやスラッシャーに再構成されたことは、 ディズニーファンにとってまさに衝撃的な出来事でした。 パブリックドメイン化の報道直後から、X(旧Twitter)、Reddit、YouTubeのコメント欄には、 「創造の自由だ」「これは冒涜だ」と真っ二つに割れる反応が寄せられています。⚖️

肯定的なファンは、「著作権が切れた瞬間、キャラクターは世界のものになる」と捉えています。 彼らにとって、パブリックドメインは“第二の誕生日”。 「昔から大好きだったキャラが、今度はホラーの主役として蘇るのが新鮮」「表現の自由の象徴」といった意見が多数見られます。 特に海外のファンコミュニティでは、ファンアートやパロディ短編の投稿が相次ぎ、“新しい創作の祭り”のような熱気に包まれました。🎨🔥

「ディズニーが独占してきた象徴が、ようやく世界に戻ってきた。 自分たちの手で“別の物語”を描ける時代が来たんだ。」 — Redditユーザー “MickeyUnbound”

一方で、長年ディズニー作品に親しんできたファンからは、強い拒否感も噴出しました。 「子どもの頃の夢を壊さないで」「ミッキーが人を殺すなんて見たくない」といった声がX上で拡散し、 “#NotMyMickey(私のミッキーじゃない)”というハッシュタグが一時トレンド入り。 彼らにとって、ミッキーやプーは「会社のキャラ」ではなく“人生の思い出”そのものであり、 それを血と暴力で再利用することは心の聖域の侵害と映ったのです。😢

「プーさんのホラー映画? そんなの、夢を壊す以外の何物でもない。 子どもたちに見せられないでしょ?」 — Xユーザー “@PoohLover_87”

SNS分析ツールによると、パブリックドメイン入り初週の投稿では、賛成派と反対派の割合がほぼ拮抗。 興味深いのは、年齢層による意見差で、30代以下は肯定的、40代以上は否定的という傾向が強く見られました。 若い世代にとっては「キャラ=共有文化」であり、 “企業の所有物”という意識が薄いのに対し、 長年ディズニーと共に育った世代は「ミッキー=家族的存在」として守りたい気持ちが強いようです。📊

2024年以降、海外コンベンションでは“ホラーミッキー”や“ダークプー”のコスプレが急増。 ファンメイド短編映画も増え、YouTubeには「SteamBoat Slasher」「Happy Birthday, Mouse!」など、 アマチュア作品ながら数百万再生を記録する動画が登場しました。 一方、日本国内では“ファンアートの投稿に戸惑う”声も多く、 「ディズニーキャラを怖く描いていいの?」という表現のマナー問題も議論を呼びました。🎭

ミッキーやプーは、単なるキャラクターではなく個人の記憶と結びついた存在です。 そのため、彼らが新しい文脈(特に暴力的なもの)で現れると、人々は“懐かしさ”と“拒絶”を同時に感じます。 この感情の揺れ幅こそが、ホラー映画としてのエネルギー源でもあり、 “観たいけど見たくない”という葛藤が、作品の拡散力を高めているのです。⚡

🎬 まとめ:

ディズニーファンの反応は、単なる賛否ではなく「愛ゆえの衝突」といえます。

ミッキーやプーは、今や誰もが共有する“文化遺産”であり、その扱い方には創作の自由と敬意の両立が求められます。

次章では、こうしたムーブメントに対してディズニー社はどう対応しているのか、

企業と創作の境界をテーマに掘り下げていきます。🏰⚖️

今後著作権が切れるキャラクター 🔮📚

ミッキーやプーさんのパブリックドメイン化は、あくまで始まりにすぎません。 著作権の保護期間は年ごとに満了を迎えるため、今後10〜20年の間に、 ディズニー初期のクラシックキャラクターたちが次々と「自由に使える存在」になっていきます。 ここでは、次に権利が切れるとされるキャラクターたちを年表形式で紹介し、 それぞれがどんな再解釈映画になりうるのかを考察します。🎞️

| キャラクター/作品 | 原初公開年 | 米国での保護満了見込み | 再解釈の可能性 |

|---|---|---|---|

| オズワルド・ザ・ラッキー・ラビット | 1927年 | 2023〜2024年 | ミッキーの前身。無声映画風のノワールやダークコメディに転用しやすい。 |

| ミニーマウス(蒸気船ウィリー版) | 1928年 | 2024年 | マッド・マウス等で既に登場。単独作品やフェミニズム的再解釈が進む可能性。 |

| プルート | 1930年 | 2025年頃 | “忠犬ホラー”や動物心理スリラーなど、感情表現を軸にした再構成が予想される。 |

| ドナルドダック | 1934年 | 2029年頃 | 声やリアクションのユニークさから、コメディ×ホラー・風刺作品の素材に最適。 |

| グーフィー | 1932年 | 2028年頃 | 滑稽さと恐怖を両立できるキャラ。マスクホラーや社会風刺劇に転用される可能性。 |

| 白雪姫(初期ディズニー版) | 1937年 | 2032年頃 | グリム原典を再解釈したダーク・ファンタジーやゴシックホラーが増える見込み。 |

| ピノキオ | 1940年 | 2035年頃 | 人形と人間の境界をテーマにした心理ホラー、AI風刺SFへの転用が有力。 |

| バンビ | 1942年 | 2037年頃 | すでに“Bambi: The Reckoning”など開発中。自然の怒りを描くサバイバルホラーへ。 |

| シンデレラ/ピーター・パン/アリス | 1950年前後 | 2040年代 | 近未来アレンジ、LGBTQ+視点など、ジャンル横断型の再創作が見込まれる。 |

※上記は米国法(著作権保護95年)に基づく目安であり、実際の満了時期は権利登録状況によって前後します。

すでに映画業界では“ダーク・フェアリーテイル”路線が進行中です。 『バンビ・ザ・レコニング』『ピーター・パン・ナイトメア』『ピノキオ・リボーン』など、 著作権切れ原典をベースにしたホラー企画が続々と発表。 特徴的なのは、いずれも小規模制作×SNSバイラル戦略を採用している点です。 話題を起こしやすく、ファン同士の二次創作が広がりやすいという“現代型プロモーション”が定着しています。💀✨

パブリックドメイン化によって、誰もがキャラクターを使える時代になりました。 しかし同時に、「どのように使うか」という倫理的責任が問われる時代でもあります。 ファンの思い出を傷つけるのか、それとも新たな価値を創るのか――。 この選択次第で、“再解釈”は賞賛にも非難にも変わります。 いわば今後の創作は、自由と敬意の両立をどう設計できるかが鍵になるでしょう。🤝

- 2025〜2030年代: “初期ディズニー”の著作権切れが相次ぎ、ホラー・風刺ジャンルが拡大。

- 2030〜2040年代: 『白雪姫』『ピノキオ』など古典長編の再創作が本格化。

- 2040年以降: “ディズニー・リメイク世代”自身が再解釈を始める「二重リメイク時代」へ。

これにより、著作権の満了は単なる法的出来事ではなく、文化更新のタイミングとして機能していくと考えられます。 アート・映像・ゲームなど多分野に広がることで、私たちの知る“ディズニー像”もまた変化していくでしょう。🕰️

🎬 まとめ:

今後切れるキャラクターは、単に「自由化」するだけでなく、新しい物語の素材として再利用されていきます。

その波はすでに始まっており、2030年代には“ダーク・ディズニー・ユニバース”のような世界観が現実になるかもしれません。

最終章では、こうした文化的変化を踏まえ、著作権切れ映画ブームが投げかける問いを総括していきます。🧭📽️

著作権切れディズニー映画ブームのまとめ 🧩🎬

1928年に生まれたミッキーマウスが、2024年にパブリックドメインへと移行した瞬間から、 世界の映画界は新たな時代に突入しました。 “企業が守るキャラクター”が“誰もが使える文化遺産”へと変わることで、 私たちは今、かつてない創作の自由と混乱の渦中にいます。 この10章を通して見てきたように、著作権切れキャラクター映画は、単なる話題作ではなく、 現代社会が抱える「自由・倫理・ブランド・記憶」の交差点そのものを映し出しているのです。🌍

著作権が切れるということは、キャラクターが再び公共の手に戻るということ。 そこでは、ファンも監督も学生も、等しく物語を再構築する権利を持ちます。 『マッド・マウス』『プー あくまのくまさん』といった作品は、その自由の象徴であり、 同時に「創作の責任とは何か?」という新たな課題を突きつけました。 芸術・法律・経済が交わるこの領域こそ、次の100年の映画文化を形づくる“実験場”と言えるでしょう。🎥

ディズニー社との直接的な法廷闘争はまだ起きていませんが、 各作品は常に商標と自由の間の境界線を意識しながら制作されています。 “どこまで似せていいのか”“どこから侵害になるのか”という綱渡りの緊張感は、 一種のクリエイティブエネルギーにさえなっています。 法律が創作のブレーキではなく、むしろ新しい発想を生むルールブックとして機能しているのです。⚙️

ディズニーキャラがホラー化されることに対するファンの反応は、「懐かしさ」と「拒絶」が共存するものでした。 この相反する感情こそが作品の魅力であり、SNS時代の拡散力の源にもなっています。 人々は“壊された夢”を見ながら、同時に“再び自分たちのものになった物語”を味わっている。 それは、エンタメが単なる消費から再共有の文化へと移行している証拠です。💬

今後2030年代にかけて、『プルート』『グーフィー』『ドナルドダック』『白雪姫』『ピノキオ』など 初期ディズニーの象徴たちが次々と著作権の保護期間を終えます。 これにより、世界中で“ダーク・フェアリーテイル”や“再構築ホラー”の波が拡大し、 もはや“ディズニー”という一社ではなく、人類全体が物語を継ぐ時代が到来するでしょう。 それは、創作の自由と混沌が共存する“パブリックドメイン・ユニバース”の幕開けです。🌠

「著作権が切れた」とは、物語が終わることではなく、再び始まること。 それは誰かが描き直し、語り直し、別の形で命を吹き込むチャンスです。 もしミッキーやプーが今も私たちの心に残っているなら、 それは彼らがディズニー社のものではなく、世界中の人々の想像力の一部になったから。 次の100年も、彼らはまた別の誰かの物語として生まれ変わっていくでしょう。✨

🎬 総括:

著作権切れディズニーキャラ映画の流行は、法の緩和ではなく、文化の成熟を意味しています。

私たちはいま、物語を「守る時代」から「共有する時代」へと移り変わる瞬間に立ち会っています。

その潮流は、ホラー映画だけでなく、アート・音楽・ゲームなどあらゆる創作分野に波及していくでしょう。

そしてその先にあるのは――“かつての夢を、もう一度、みんなで描き直す未来”です。🌈🎥