サム・ライミ――この名前を聞くと、多くの人が『スパイダーマン』三部作を思い浮かべるでしょう。 しかし彼は、単なるヒーロー映画の監督ではありません。ホラーからコメディ、ファンタジーまで、 あらゆるジャンルを軽やかに越えてきた“映画の魔術師”です。

本記事では、サム・ライミ監督の魅力を10の章に分けて紹介します。 代表作や最新作の情報だけでなく、彼の映像表現の特徴や、作品に通底するテーマまで、 映画をあまり観ない方にも分かりやすくまとめました。 難しい専門用語は使わず、「ライミの世界を体感できるガイド」としてお楽しみください。

それでは、恐怖と笑いと感動を自在に操る監督――サム・ライミの世界へ出発です。🕸️✨

サム・ライミ監督とは? 🎬🕸️

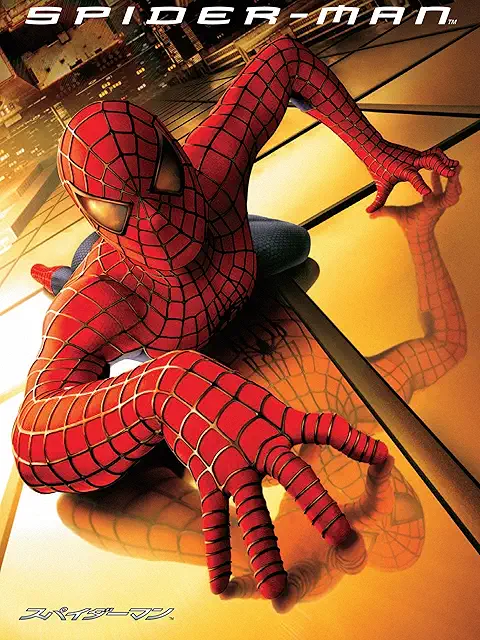

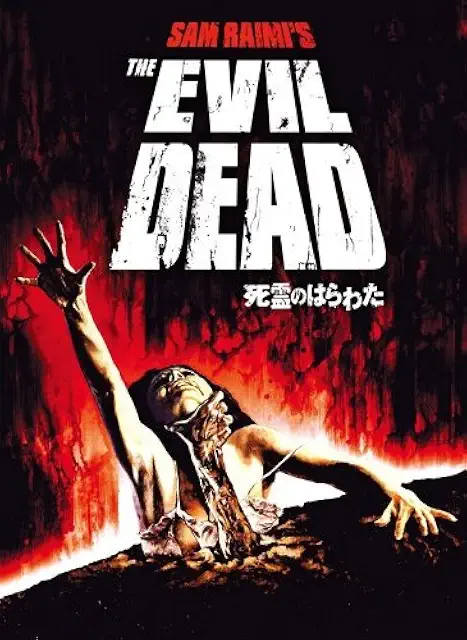

サム・ライミは、ホラーからヒーロー映画まで自在に操る“映像魔術師”として知られるアメリカの映画監督です。 特に2000年代初頭に手がけた『スパイダーマン』三部作で世界的に名を轟かせ、アメコミ映画の方向性を大きく変えた人物としても評価されています。 一方で、キャリアの原点は低予算ホラー『死霊のはらわた』(1981)。小さな山小屋を舞台にした手作り感満載の作品が、後の映像演出やカメラワークの革新につながりました。

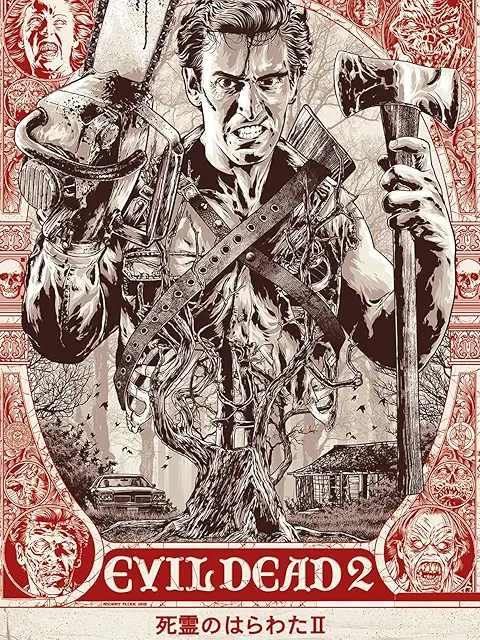

ライミ監督の特徴は、“動きのあるカメラ”と“恐怖とユーモアの同居”です。 カメラがまるで生き物のように動く「ライミ・ショット」と呼ばれる撮影技法は、観客の視点を強引に物語へ引き込みます。 また、恐怖の中に笑いを差し込む独特のセンスによって、彼の作品はホラーでありながら「どこか楽しい」不思議な魅力を放っています。 このスタイルは『死霊のはらわた II』や『スペル』など、ジャンルが異なっても一貫して受け継がれています。

若い頃からスティーブン・スピルバーグやアルフレッド・ヒッチコックに影響を受けたライミは、ストーリーテリングの構造美と驚きの演出を両立させることにこだわってきました。 例えば『スパイダーマン』では、ヒーロー映画の枠に留まらず、主人公ピーター・パーカーの成長と苦悩を人間ドラマとして描き、観客の共感を得ました。 一方で『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』では、マーベルのスケールを保ちながら、自身のホラー演出を大胆に持ち込み、“ライミ節”を再び全世界に示しました。

彼の作品には一貫して「選択と責任」というテーマが流れています。 主人公はいつも、自分の力をどう使うか、何を守るかに苦悩し、失敗し、成長します。 これは『スパイダーマン』の「大いなる力には大いなる責任が伴う」という名台詞にも象徴されています。 ライミ監督は単にヒーローを描くのではなく、“人間の弱さと勇気”を描いているのです。

さらに注目すべきは、彼が映画業界の変化にも柔軟に対応している点です。 80年代は自主映画、90年代はスタジオ作品、2000年代はスーパーヒーロー映画、そして2020年代には再びホラーとファンタジーを融合させた監督復帰作を手掛けています。 どの時代でも、ライミは常に「新しい視点」を模索し、観客を驚かせる映像体験を提供してきました。

結果として、彼の名前は今や「ジャンル映画の職人」から「映像表現の革新者」へと進化しています。 若手監督からも尊敬を集め、アリアスター監督(『ミッドサマー』)やジョーダン・ピール(『ゲット・アウト』)など、現代ホラーの旗手たちも彼を影響源として挙げています。 サム・ライミ監督は、ホラー・アクション・ファンタジーの“橋渡し役”として、今も進化を続ける稀有な存在です。✨

次章では、ライミ監督の名を世界に知らしめた代表作『スパイダーマン』三部作について、物語の魅力や演出の工夫をわかりやすく解説していきます。🕷️💥

スパイダーマン三部作 🕷️🕸️

サム・ライミの名を世界に知らしめたのが、トビー・マグワイア主演の『スパイダーマン』三部作です。 ここではネタバレなしで「どんな物語を、どんなトーンで描いたのか」「ライミらしさがどこに宿っているのか」を、初心者にもわかりやすく解説します。まず押さえたい核は、ヒーローの爽快さと等身大の青春ドラマが同じ熱量で語られていること。アクションだけでなく、勉強・仕事・恋・家族といった日常の悩みが、物語をぐっと身近にしてくれます。

主人公ピーター・パーカーは、ある出来事をきっかけに特別な力を得ます。しかし、力を持つことは同時に大きな責任を背負うこと。 三部作を通じて描かれるのは、「自分のした選択に向き合う勇気」です。勧善懲悪の単純な物語ではなく、善意でも誰かを傷つけてしまうことがあるという現実が、ピーターの心を揺らします。 その悩み方がとても人間的で、ヒーロー映画に慣れていない人でもドラマとして共感しやすいのが魅力です。

怖さで緊張を作り、次の笑いや感動で解放する“緊張と緩和”のリズムが心地よく、長尺でもダレにくい構成になっています。

三部作の代名詞が、街を縫うように飛ぶウェブ・スイング。 カメラはビルの谷間を主観的に疾走し、ときに人物へクイックに寄り、ときに引いて街全体を見せます。 観客は“飛ぶ”というより、“落ちないように走り抜ける”感覚でスリルを共有。これがのちのヒーロー映画の標準的な見せ方に影響を与えました。

チェックポイント:音と編集の連動。

ターザンのようなロープの張力音、着地の衝撃、風切り音の強弱が、視覚だけでは届かない“身体感覚”を補強します。

ヒーローの敵も、単なる悪役ではありません。彼らにも願い・誇り・弱さがあり、時にピーターの選択を映す鏡になります。 ライミは敵の登場シーンにホラーの語法を取り入れ、「強いから怖い」ではなく「近づきたくないから怖い」という空気を作るのが上手い。 そのうえで、友人関係や家族との距離感といった等身大の悩みを織り込み、物語を感情で前に進めます。

突然の静寂、カメラの突進、音の断絶──ホラーの文法で作った緊張を、直後のユーモアや壮大な飛行シーンで解放。 この“ジェットコースター編集”が、三部作のエモーショナルな波を生み、最後の決断シーンに説得力を与えます。

ファンファーレ的なメインテーマは、ピーターが迷いを振り切る瞬間を強く後押し。 いっぽう効果音は、糸の張力・着地の衝撃・風切りを緻密に積み上げ、“飛ぶ身体感覚”を耳から作ります。

1) 最初の飛行シーンは音の変化に注目。

2) ピーターの日常パートでは表情と間に注目。セリフよりも沈黙が多くを語ります。

3) 終盤は「なぜその選択をしたのか?」を自分なりに言葉にしてみると、三部作のテーマがすっと入ってきます。

まとめると、ライミ版『スパイダーマン』は、派手なヒーロー映画でありながら、心の物語としても楽しめる作品です。 ヒーローに詳しくなくても大丈夫。むしろ日常に悩みがある人ほど、ピーターの選択に胸を打たれるはず。次章では、同じく話題をさらった『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』で、ライミがどのように“ホラーの血”をMCUに流し込んだのかを見ていきます。🌀✨

ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス (2022) 🌀🔮

サム・ライミがマーベルの人気ヒーローに挑んだ一本。異なる世界(マルチバース)を旅するというSF的な広がりに、不気味さ・緊張・ちょっとした笑いを混ぜ合わせるのがライミ流です。 ネタバレは避けつつ、「どんな体験の映画なのか」を初心者にも伝わる言葉で整理します。

天才魔術師ドクター・ストレンジが、ある“不思議な来訪者”との出会いをきっかけに、世界の枠を超えた騒動へ巻き込まれていきます。 物語の軸はシンプルで、「守るべきものを守る」ために起きる旅。けれど、舞台が並行世界に広がることで、「もし違う選択をしていたら?」という人間的なテーマが立ち上がります。 派手さとドラマのバランスが良く、マーベル初心者でも“追いかけやすい構成”が特徴です。

迷ったら「ストレンジが選ぶ道」に注目しながら観ると、テーマが自然と入ってきます。

ライミはホラーの名手。静寂を作ってから一気に崩す緊張と緩和、カメラが獲物を追うように迫る主観ショット、黒い影や歪む空間を使ったビジュアルの違和感が冴えます。 そして直後にユーモアや爽快な魔術バトルを挟み、怖さ→笑い→高揚の心地よい波を作るのが上手い。 これにより、難しくなりがちな“マルチバースもの”が、体感で楽しめる冒険活劇へと変わります。

マルチバースは、“選択が違えば世界も違う”という発想の物語装置。 本作はこの仕組みを、派手な美術やコスチューム、色使いで視覚的に分かるように提示します。 つまり理屈を完璧に理解しなくても、「ここは別のルールで動く世界なんだ」と体感できる作りになっています。

魔術バトルは、色や形状の違うエフェクトが役割や性格まで示す“記号”として働きます。 ストレンジの術式は幾何学的で理知的、対抗する力は本能的で荒々しい──そんな対照が視覚的に明快。 また、ある小道具が“禁じ手”として扱われるなど、アイテム=ルールの設計もわかりやすいです。

- 誰の選択が、どの結果につながったかを追う(物語の芯がブレなくなる)。

- 世界が切り替わる場面は、色調・音・衣装の差を観察(ルールの違いが見えてくる)。

- 怖いシーンの直後に来る解放の一手(笑い・爽快アクション)に注目(ライミ節のリズムが体感できる)。

死霊のはらわたシリーズ 💀🪓

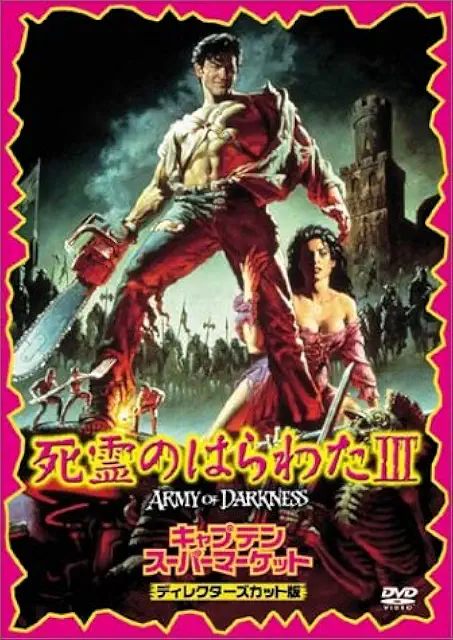

サム・ライミのキャリアを語るうえで欠かせないのが『死霊のはらわた』シリーズ。 1981年にたった数万ドルの低予算で制作されたこの作品は、若きライミの創造力と映像センスが爆発した伝説的ホラーです。 以降、恐怖と笑いが交錯する独特の世界観でカルト的人気を獲得し、今もホラー映画の教科書として語り継がれています。

友人グループが森の奥の古びた山小屋を訪れ、“死者の書”と呼ばれる禁断の書物を見つけるところから始まります。 無邪気な冒険は次第に悪夢へと変わり、仲間たちはひとり、またひとりと“何か”に取り憑かれていきます。 特筆すべきは、手持ちカメラで疾走する主観映像。カメラがまるで悪霊そのもののように走り回る演出は、後のホラー映画に多大な影響を与えました。

続編というよりリブート+パロディ的要素を含む第2作。 主人公アッシュが再び小屋に足を踏み入れ、悪霊と戦う姿を、恐怖とユーモアの両輪で描きます。 スプラッター描写は派手ですが、どこか漫画的で笑える場面も多く、ホラーが苦手な人でも見やすいテンポが特徴です。

シリーズの中でも異色の一作。中世へタイムスリップしたアッシュが、悪霊軍団と戦うというまさかの展開。 剣と魔法の冒険ファンタジーに、ホラー的な造形やスラップスティック(ドタバタ劇)を融合させ、ライミらしいエンタメ感が全開です。 ここでは“恐怖”よりも英雄譚とコメディのバランスに重点が置かれています。

『死霊のはらわた』三部作は、単なるホラーではなく映画制作の自由さを象徴しています。 限られた資金でも、発想と情熱があれば“怖さ”“笑い”“興奮”を生み出せる――というメッセージを後進に与えました。 今日のインディーズ監督たちが「スマホで撮っても映画になる」と言えるのは、この作品のDNAがあるからです。

まとめると、『死霊のはらわた』シリーズは、サム・ライミという監督のすべての原点。 独特のカメラワーク、ホラーと笑いの共存、そして「やりたいことを全部やる」という映画づくりの精神が詰まっています。 ホラーが苦手でも、このシリーズを観ればきっと、「映画って自由でいいんだ」と感じるはずです。🩸🎬

スペル (2009) 👁️🗨️😱

サム・ライミが『スパイダーマン3』の後に手掛けた原点回帰ホラー。 それが『スペル(原題:Drag Me to Hell)』です。 監督自身が「久々に思い切り怖くて笑える作品を撮りたかった」と語るように、初期ホラーのテンションを現代的にアップデートした一作。 “呪い”という普遍的な恐怖を題材にしながらも、ライミらしいリズムとユーモアがしっかり息づいています。

主人公クリスティンは銀行員。ある日、住宅ローンの延長を求める老婦人を断ってしまう――それが全ての始まり。 彼女は知らぬ間に古代の呪いをかけられ、次々と不気味な現象に襲われます。 やがてその恐怖は、夢・職場・現実の区別を失うほどの混乱へ。 物語は「どうすれば呪いから逃れられるのか?」という一つの問いを軸に、息もつかせぬテンポで展開します。

『スペル』は、ライミがスタジオ大作を経たあとに原点へ戻るように撮った作品。 『死霊のはらわた』時代の物理的な恐怖と、『スパイダーマン』で培った物語構成力が融合しています。 つまり、見た目はB級ホラーなのに、脚本と演出の完成度は極めて高い。 ジャンプスケア(驚かせ)と感情の波をリズミカルに交互させる巧みな編集も見どころです。

シーンごとの静と爆発が、まるでジェットコースターのように繰り返されます。

本作が他のホラーと違うのは、ギャグのような驚かせ方をしてくること。 呪いの元凶である老婆の登場シーンでは、恐怖と笑いが紙一重。 「怖いのに笑ってしまう」という感情が絶妙で、まさにライミが得意とする“感情のジェットコースター”です。 これは観客に「ホラー=辛い体験」ではなく、「ホラー=楽しい体験」として残るよう計算された構成でもあります。

『スペル』はただの恐怖体験ではありません。 主人公クリスティンは、仕事と良心の間で揺れる「普通の人」。 その姿は、私たちが日常で行う小さな“選択の代償”を象徴しています。 ライミはこの作品で、“恐怖とは自分の中にある罪悪感”だと描きます。 だからこそ、ラストの衝撃が深く胸に残るのです。

総じて『スペル』は、笑いながら恐怖を味わうことができる稀有なホラー映画。 かつてのファンには懐かしく、新しい観客には刺激的。 「ホラーが苦手だけど、ライミ作品は観てみたい」という人にも最適な一作です。🧿💫

オズ はじまりの戦い (2013) ✨🪄

サム・ライミがファンタジーの世界へ乗り出した意欲作が『オズ はじまりの戦い』(原題:Oz the Great and Powerful)。 『オズの魔法使い』の前日譚として、あの有名な“魔法使い”がどうやって生まれたのかを描いた作品です。 これまでのホラーやスーパーヒーローとは異なり、ここでは映像美と希望の物語に焦点を当てています。

時は1900年代初頭。サーカスの手品師オズは、ある嵐に巻き込まれて不思議な世界「オズの国」に迷い込みます。 そこで出会うのは、美しい魔女たちと、笑顔を失った人々。 オズは偶然の成り行きで「偉大な魔法使い」と勘違いされ、世界を救う使命を背負うことに。 しかし、彼はただの人間。嘘とトリックを駆使しながら、“信じる力”で奇跡を起こそうとする物語です。

サム・ライミはここで、自身のホラー的感性をファンタジーの映像表現に活かしています。 オズの国の色彩は、現実世界のモノクロ映像から一転して鮮やかなカラーの洪水。 これは1939年版『オズの魔法使い』へのオマージュであり、映像史を意識した巧妙な構成です。 また、空飛ぶ猿や魔法の嵐など、ホラー寄りの演出も随所に見られ、ライミらしい“スリルのスパイス”が効いています。

魔女たち(ミラ・クニス、レイチェル・ワイズ、ミシェル・ウィリアムズ)はそれぞれ“善・悪・迷い”を象徴しており、オズが誰を信じるかで物語の進路が変わります。 これはライミ作品に一貫するテーマ――「選択と責任」のファンタジー的表現です。 スパイダーマン三部作と同様に、ここでも主人公は「自分が選んだ道」によって成長していきます。

『オズ はじまりの戦い』は、単なるファンタジーではなく、「信じることの力」を描いた映画です。 人々はオズを偽物だと知りながらも、彼の勇気に希望を見出します。 この構図は、観客に「誰かを信じることの魔法」を思い出させてくれます。 そして、それこそがライミの映画づくりの根底――人間の善意と想像力を信じる姿勢なのです。

結論として、本作はライミ監督が持つ“ホラーの恐怖”と“ヒーローの希望”を融合させた唯一無二のファンタジー。 『死霊のはらわた』で培った恐怖演出と、『スパイダーマン』で磨いた人間ドラマの技術が、美しい魔法世界の中で再構成されています。 家族で楽しめる作品でありながら、映像好きにはライミの挑戦精神が存分に感じられる一作です。🌪️🌈

その他の代表作 🎥🌟

サム・ライミの才能は、ホラーやスーパーヒーローだけにとどまりません。 ここでは、彼の多彩なフィルモグラフィーの中からジャンルを超えて愛される作品をピックアップし、 それぞれがどのようにライミらしさを表しているのかを解説します。 どの作品も、“ジャンルの枠を壊して物語を面白くする”という共通点を持っています。

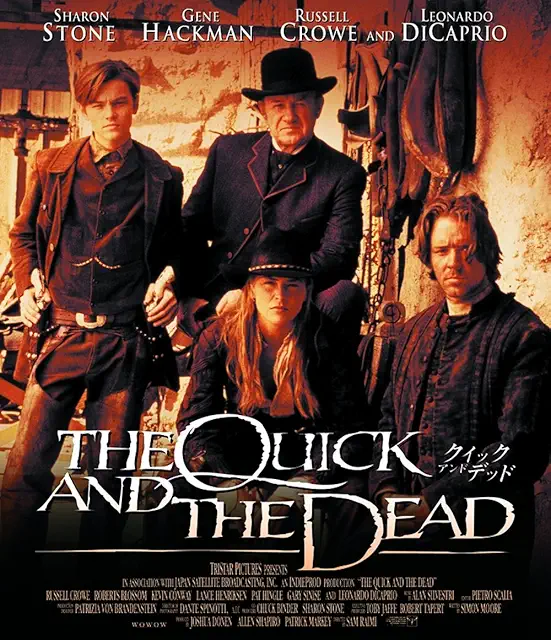

西部劇とホラーを融合させた異色作。女性ガンマンが復讐のために町へ乗り込む物語ですが、 撮影手法はまるで漫画のようにダイナミック。決闘の瞬間にズームするカメラや、砂煙の中から現れるシルエットなど、 ライミらしい“動く構図”が炸裂します。 シャロン・ストーン、ラッセル・クロウ、若き日のレオナルド・ディカプリオら豪華キャストも見どころ。

雪に埋もれた森で偶然大金を見つけた男たちが、欲望と罪悪感に飲み込まれていくサスペンス。 ホラーではないのに、「心の崩壊」をホラーのように撮るという新しい試みが評価されました。 抑えた演出で登場人物の心理を描くことで、ライミが「感情の演出家」であることを証明した作品です。

超常的な能力を持つ女性占い師が、殺人事件の真相に巻き込まれるミステリー。 ホラーでもスリラーでもなく、「人の心を読むことの重さ」を描くヒューマン・ドラマです。 主演のケイト・ブランシェットが繊細な演技を見せ、ライミが彼女の表情の中に恐怖と優しさを同時に描きました。

ベースボールを通じて人生と愛を見つめ直すドラマ。 スポーツ映画としてだけでなく、“時間の経過と記憶の編集”というテーマを巧みに扱っています。 投球の合間に過去の恋愛や決断がフラッシュバックする構成は、まさにライミの編集センスの賜物です。

科学者が事故により顔を失い、復讐の鬼と化すダークヒーロー物語。 スーパーヒーロー映画がまだ一般的でなかった時代に作られた作品で、のちの『スパイダーマン』にも通じる要素が多く見られます。 特撮とメイクの荒々しさが、むしろ主人公の怒りと孤独を際立たせています。

『死霊のはらわた』の後に作られた犯罪コメディ。 独特のテンポと誇張された演出が特徴で、ホラーから一転して「カートゥーン的」なノリを楽しめます。 舞台演劇のような構図、コミカルな編集、そして不条理な世界観。ライミが“笑いのタイミング”を研究した実験作とも言えます。

こうして見ると、ライミは常にジャンルを越えて“人間の感情を物語の中心に置く”監督だと分かります。 銃撃戦でも、雪の森でも、魔法でも、登場人物の「決断」や「葛藤」を丁寧に描く。 その一貫性こそが、サム・ライミ作品を特別なものにしているのです。🎬🌍

最新作『HELP/復讐島』(2026予定) 🏝️🔫

サム・ライミの次回作として現在最も注目を集めているのが、『HELP/復讐島(原題:Send Help)』。 2026年1月30日公開予定の本作は、サバイバルと復讐をテーマにしたスリラーで、ライミ監督の“恐怖×ドラマ”の融合が再び見られると話題です。 この記事では、公開前情報をもとに、ライミがどんな新境地を目指しているのかを解説します(ネタバレなし)。

舞台は孤島。事故で漂着した数名の男女が、やがて互いの秘密と過去を暴かれていく──という設定。 タイトル「HELP」は、救助を求める叫びであると同時に、“誰が誰を助けるのか”という道徳的ジレンマを意味しています。 監督自身のコメントによると、本作は「人間の恐怖と希望を試す心理ゲーム」になるとのこと。 つまり、単なるサバイバル映画ではなく、人間の心を暴く実験的スリラーになる可能性があります。

『HELP/復讐島』のコンセプトには、『死霊のはらわた』のような“閉ざされた空間の恐怖”が見て取れます。 島という逃げ場のない舞台設定は、登場人物の心理を極限まで追い詰め、観客にも息詰まる緊張を与えるでしょう。 さらに最新の撮影技術を駆使して、自然そのものを“恐怖の装置”として描くとも噂されています。 この点は、ライミが長年得意としてきた“環境を使った演出”の進化形と言えるかもしれません。

- サム・ライミ特有のカメラの疾走感と“主観ショット”の復活。

- 自然と人間の恐怖を交錯させた環境ホラー的演出。

- 『スペル』のように道徳的な選択が物語の核になる可能性。

- ミステリー要素と心理戦を組み合わせた群像スリラー展開。

ここ数年、サム・ライミはプロデューサーとして活動してきましたが、本作で久々の完全監督復帰を果たします。 しかもホラー要素を含むサスペンスという、まさに“ライミが最も輝く領域”。 ファンの間では「原点回帰であり、集大成になるのでは」との期待が高まっています。 特に、『ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス』で見せた映像センスが、 今度はオリジナル作品でどう発揮されるのかが最大の注目ポイントです。

現在、北米では2026年1月30日公開予定。日本での配給はまだ正式発表されていませんが、 Prime VideoやNetflixでの配信先行も噂されています。 公式トレーラーは2025年末に解禁予定。 ファンの間では「この冬、最も話題になるスリラー」として、すでにSNSでの議論が盛り上がっています。

まとめると、『HELP/復讐島』は、サム・ライミのキャリアにおける“第二の原点”となる可能性を秘めた最新作。 ホラーと人間ドラマを極限状況で交差させ、観る者の心理に問いを投げかける挑戦的な作品になりそうです。 2026年の公開に向けて、世界中の映画ファンがその“HELP”の叫びを待ち構えています。🌊🔦

過去作の年表 📜🎬

サム・ライミ監督のフィルモグラフィーを年代順にまとめました。 初期の自主制作ホラーから、ハリウッド大作、そして近年のMCU・ファンタジー作品まで―― 一人の監督がどれだけジャンルを横断してきたかが、この年表を見るとよく分かります。

| 公開年 | 作品名(邦題) | ジャンル/特徴 |

|---|---|---|

| 1977 | イッツ・マーダー! | 自主制作初監督作品 |

| 1981 | 死霊のはらわた | ホラーカルト的成功 |

| 1985 | XYZマーダーズ | ブラックコメディ実験的演出 |

| 1987 | 死霊のはらわた II | ホラーコメディリブート風続編 |

| 1990 | ダークマン | ダークヒーローアクション |

| 1992 | 死霊のはらわたIII キャプテン・スーパーマーケット | ファンタジータイムスリップ |

| 1995 | クイック・アンド・アンデッド | 西部劇決闘 |

| 1998 | シンプル・プラン | サスペンス心理ドラマ |

| 1999 | ラヴ・オブ・ザ・ゲーム | ヒューマンスポーツ |

| 2000 | ギフト | ミステリー霊視 |

| 2002 | スパイダーマン | ヒーロー映画世界的大ヒット |

| 2004 | スパイダーマン2 | 続編成長と葛藤 |

| 2007 | スパイダーマン3 | 内面の闇シリーズ完結 |

| 2009 | スペル | ホラー呪い |

| 2013 | オズ はじまりの戦い | ファンタジー映像美 |

| 2022 | ドクター・ストレンジ/マルチバース・オブ・マッドネス | MCUホラー要素 |

| 2026予定 | HELP/復讐島 | サスペンスサバイバル |

1980年代:低予算ホラーで映像センスを確立。

1990年代:ジャンルを拡張し、心理・人間ドラマを探求。

2000年代:『スパイダーマン』で世界的成功を収め、アメコミ映画の礎を築く。

2010年代以降:ファンタジーとホラーの融合、そして再び原点へ。

この年表から分かるように、サム・ライミは常に時代とともに変化しながらも、“人間の内面と映像の躍動”という軸を失わない監督です。 彼のキャリアは、映画表現の挑戦史そのものと言えるでしょう。🎞️✨

監督の持ち味は? 🧠🎥

サム・ライミの映画が“ライミ印”と一目で分かるのは、動くカメラ・緊張と緩和・人間ドラマが同じエネルギーで回っているから。 ホラーでもヒーローでもファンタジーでも、観客に届けたい核はいつも「選択と責任」です。 ここでは、普段あまり映画を観ない人にも伝わるように、ライミの特徴をわかりやすく分解して紹介します。

ライミのカメラは、ただ“見る”のではなく“追いかける/追われる”感覚を作ります。 悪意のある何かに視点を与える主観ショット、突然のクイックズーム、斜めに傾くフレーミング──それらが観客の身体を物語に巻き込みます。 ヒーローの飛行は滑空の爽快感に、ホラーでは迫ってくる恐怖に変換され、体験そのものが“物語の説明”になるのが巧いところ。

静寂→微かな違和感→一気に崩す“ドン”→直後のユーモア、という感情の波を繰り返します。 人はずっと怖いと疲れます。ライミは笑いで筋肉をゆるめることで、次の恐怖や感動をより大きく感じさせます。 編集と効果音の間合いが非常に正確で、同じシーンでも“笑ってから怖い”か“怖くてから笑う”かで温度を変えられるのが名人芸。

ライミの主人公は、力を得たから強いのではなく、迷いながら選ぶから強いのです。 親友、家族、恋、仕事──日常の課題が、非日常の戦いよりも重くのしかかる。 だからこそ決断の一歩が観客の胸を打ち、ラストの選択に人間的な説得力が宿ります。 ヒーロー映画でもホラーでも、“自分は何を守りたいのか?”が物語の中心に置かれます。

ホラー×コメディ、ヒーロー×人間ドラマ、ファンタジー×スリラー。 ライミはジャンルを混ぜて“体験の振れ幅”を大きくします。 さらに、小道具(本・仮面・術式・球場など)に「ルール」を与えて、物語の推進力に変えるのが上手い。 道具は“禁じ手”にも“救い”にもなり、観客はルールを学ぶほどに物語へ没入します。

音は恐怖の半分。風切り音・張力音・残響の微調整で、飛ぶ・落ちる・迫るを“耳”に作ります。 色は世界の切り替えスイッチ。冷色は理性、暖色は情動、モノクロは現実/幻想の境界――といった記号性を明快にします。 編集はリズム。短いショットの連打→一呼吸→決断カットの流れが、観客の鼓動を物語に合わせます。

ライミは実際にそこにある質感を愛します。メイク、造形、血糊、壊れるセット……。 だから恐怖や痛みが現実味を帯び、笑いも過剰になりすぎない。 一方でCGは現実には不可能な動きや視点を実現するための道具として使い、 実技の“重さ”とCGの“軽さ”をブレンドして、観客の体感を最適化します。

俳優ブルース・キャンベルやスタッフ陣など、長年の仲間と作る現場が多いのも特徴。 阿吽の呼吸で生まれるアドリブや遊び心が、画面の端々に活気を与えます。 その結果、怖いのにどこか親しみやすい空気が漂い、コアなファン文化を育ててきました。

- ① 視点に乗る:カメラが誰の気持ちで動いているかを意識すると、物語の核心が見える。

- ② 音を聴く:静寂→不穏音→爆発の順番に注目。驚かせ方が“言語”のように分かる。

- ③ 道具の役割:本・仮面・術式・道具に“ルール”が付与されている。覚えるほど痛快。

- ④ 選択を追う:主人公が何を守り、何を手放すか。最後の一歩の理由を言語化してみる。