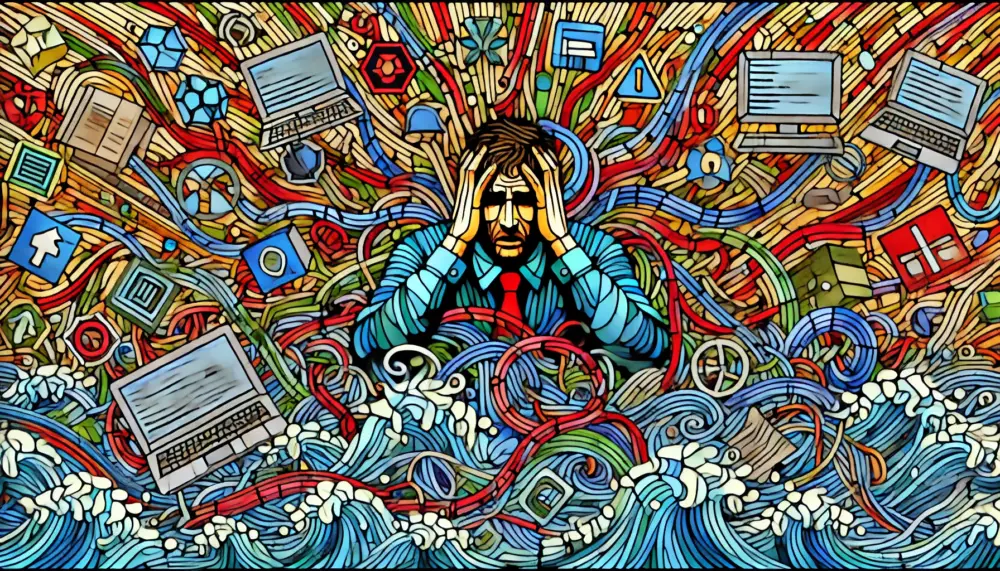

はじめに:気づけば「負債まみれの開発現場」になっていませんか?

- 「リファクタリングしたいけど時間がない」

- 「過去のコードを読むだけで精神が削られる」

- 「新しい開発よりもバグ対応や修正に追われている」

──それ、技術的負債に沈みかけているサインです。

しかも、多くのエンジニアが気づいていないのが、

その負債は「個人のせい」ではなく「チーム設計の失敗」から生まれているという事実。

本記事では、**技術的負債を未然に防ぐ・管理する・解消するための“チーム設計術”**を徹底解説します。

1. 技術的負債とは「設計ミス」ではなく「意思決定の記録」である

まず誤解されがちなのは、「技術的負債=悪」という認識。

実際には、それは当時の状況下での“最適化”の結果であり、以下のような形で表れます。

- リリース優先で仮実装したまま改善されない

- 機能追加のたびに無理やり拡張され続ける設計

- コードは動くが、テストもドキュメントも追いついていない

✅ 問題なのは「技術的負債があること」ではなく、

**「負債に気づかず、戦略的に扱えないチーム構造」**なのです。

2. 技術的負債が“深刻化”するチームの5つの特徴

🔻① リリース優先の文化で“後回し癖”が染みついている

- スピード命で常に「あとでやる」

- 暫定対応が“恒久的”になる

- レガシーなまま放置されて肥大化する

🔻② 負債の“可視化”と“管理”が行われていない

- JIRAやNotionに残されず口頭で流れる

- 技術的な問題が「バグ」としてしか認識されない

- 技術的課題の“棚卸し”が習慣になっていない

🔻③ 属人化が進み、誰も手を出せない領域がある

- 「◯◯さんしかわからないコード」が量産される

- 知見の共有が文書化されず、仕様がブラックボックス化

- 修正に“恐怖”がつきまとう

🔻④ レビューやQAプロセスが「儀式化」している

- LGTMのハンコだけ押すようなレビュー

- テストの形式だけ整っていて、内容が機能していない

- 品質担保が「空気」になっている

🔻⑤ 技術的負債が「開発者の責任」として放置されている

- PMやマネージャーが工数に計上しない

- メンバーの善意に頼ったリファクタだけが残る

- 結果的に“誰の責任でもない”負債が積み上がる

3. 技術的負債に沈まないチーム設計術5選

✅ 設計① 「負債管理をタスク化」する

- リファクタや技術改善を“正式なタスク”として登録

- スプリント内で明確に時間を割く(例:10〜20%枠を技術改善に)

- 定期的に“技術的負債レビュー会”を開催する

✅ 設計② 「負債マップ」をチーム全体で共有する

- 技術的負債の場所・影響範囲・放置リスクを一覧化

- JIRAやドキュメントでタグ管理(例:

tech-debt:critical) - 優先順位を明文化し、判断基準を共有

✅ 設計③ 「責任の見える化」を行う

- コードオーナー制度を導入(担当者だけでなく、責任チームを明記)

- 複数人での知見共有を前提に設計(属人性を防止)

- 「書いた人=直せる人」ではなく、「チーム=改善主体」の意識を育てる

✅ 設計④ 「長寿プロダクト前提の開発文化」を醸成する

- 開発初期から「3年後に読みやすいか?」を基準に設計

- テストコード・ドキュメント・設計思想をセットで残す

- 評価制度でも“改善行動”を評価対象に含める

✅ 設計⑤ 「負債に強いチーム構造」を作る

| 項目 | 脆弱なチーム | 負債に強いチーム |

|---|---|---|

| 知識共有 | 属人化 | ナレッジ基盤がある |

| コードレビュー | 形式的 | 育成と設計改善の場 |

| タスク配分 | 機能追加偏重 | 技術改善と両立 |

| 負債対応 | 有志任せ | 組織的・継続的 |

| 責任構造 | 個人依存 | チーム単位で分担 |

4. 「負債を返す」から「負債を使いこなす」フェーズへ

✔ 技術的負債は悪ではなく、戦略的に扱うべき資産

✔ チーム設計が“負債の運命”を決める

✔ 優れたチームは、「負債と共存する術」を持っている

負債はゼロにできません。

だからこそ、負債に溺れない“構造”をつくることが、現場の健全性を守る唯一の方法です。

あなたのチームが“技術の墓場”ではなく、“改善の循環”を生む場になることを願って。